Pernyataan Partai Demokrat yang mengizinkan kadernya mendukung Jokowi menimbulkan perdebatan. Di satu sisi ada pertaruhan efek ekor jas dan keuntungan elektoral bagi partai-partai koalisi Prabowo-Sandi. Sementara, di sisi lain, ada kesan bahwa Prabowo sebetulnya “tidak niat” untuk menang di Pilpres tahun depan. Faktanya, pada suatu titik, Pemilu “merampok” demokrasi dari rakyat karena hanya menjadi rutinitas 5 tahunan tanpa arah yang jelas – fenomena yang ternyata sudah diamati oleh Jean-Jacques Rousseau sejak abad ke-18.

PinterPolitik.com

“It is free only during the election of members of parliament. As soon as they are elected, slavery overtakes it, and it is nothing.”

:: Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ::

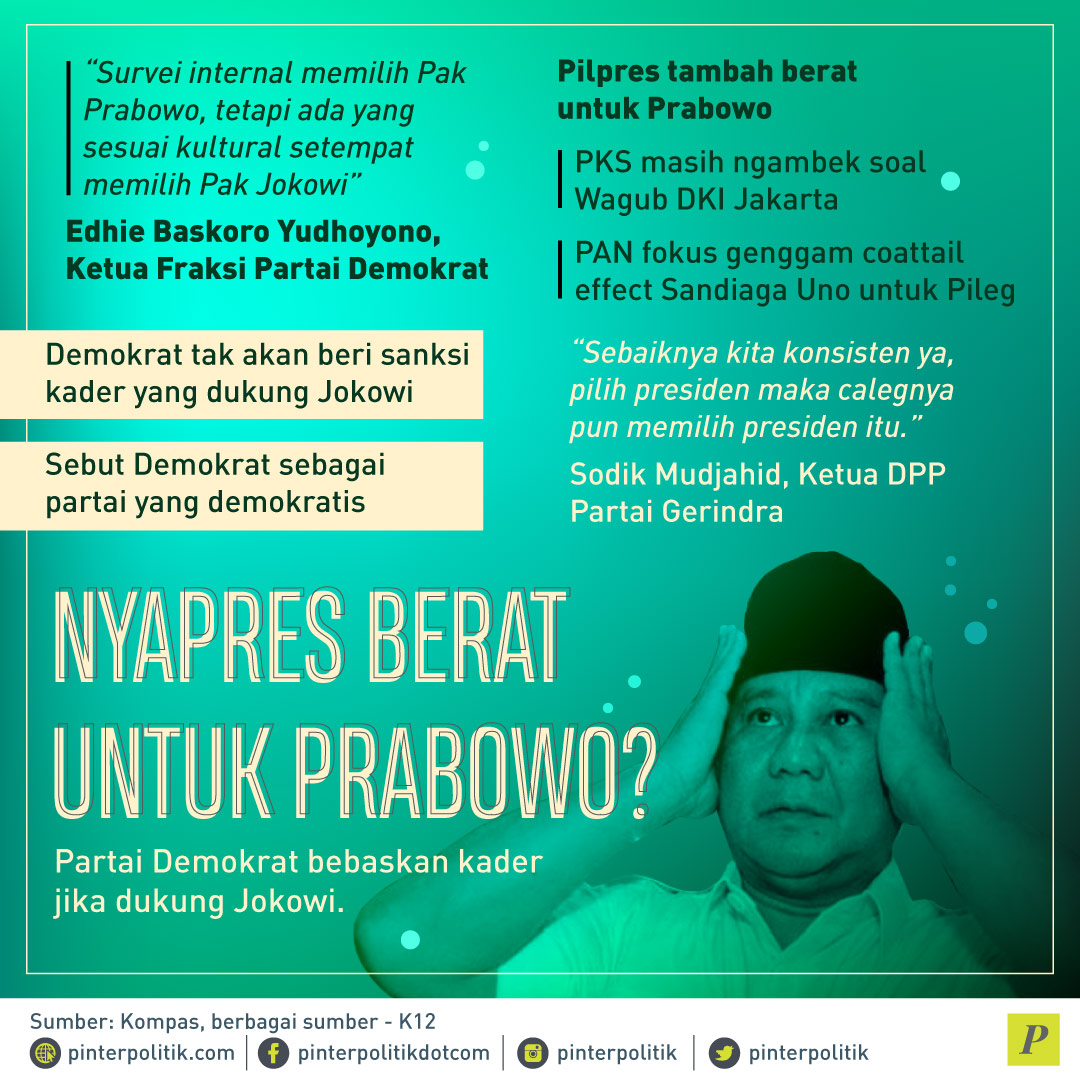

[dropcap]R[/dropcap]ibut-ribut politik terbaru jelang Pilpres 2019 memang kembali memanas, khususnya di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono yang menyebutkan bahwa partainya tidak akan memberi sanksi bagi kader yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres nanti, menjadi kisah terbarunya.

Pasalnya, Partai Demokrat adalah bagian dari koalisi pemenangan Prabowo dan tentu saja diharapkan mampu memanfaatkan seluruh komponen mesin partainya untuk memenangkan mantan Danjen Kopassus itu. Namun, dengan adanya kebijakan yang demikian, tentu saja membuat banyak pihak menebak-nebak, apakah ini berarti Demokrat masih sepenuh hati mendukung kemenangan Prabowo.

Masyarakat memang memutuskan siapa yang akan menjadi presiden, tetapi yang menentukan wajah siapa yang ada di surat suara adalah sekelompok elite dan oligark. Share on XKondisi yang terjadi pada Demokrat ini tentu saja menambah daftar keruhnya koalisi Prabowo yang oleh beberapa pihak dianggap terlihat “babak belur”. Prabowo misalnya masih punya masalah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hingga kini masih menjadi jabatan yang menggantung.

Semantara, anggota koalisi lainnya seperti Partai Amanat Nasional (PAN), belakangan cenderung menggunakan magnet politik Sandiaga Uno hanya untuk mendulang suara di Pileg nanti. Partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan ini jelas ingin memanfaatkan coattail effect atau efek ekor jas dari sosok Sandi yang memang sudah “diwakafkan” oleh Gerindra untuk partai-partai koalisi lainnya.

Persoalannya adalah sosok Sandi tentu secara kapabilitas dan popularitas politik masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Prabowo, apalagi dengan Jokowi. Sementara, jika menggunakan Prabowo sebagai alat kampanye partai-partai tersebut, muncul ketakutan bahwa yang akan diuntungkan adalah Gerindra karena Prabowo adalah Ketua Umum partai tersebut.

Demokrat misalnya sempat menyebutkan pihaknya tak mudah mendapatkan efek ekor jas Prabowo-Sandi. Hal inilah yang mungkin membuat partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu membebaskan kadernya di daerah untuk mendukung Jokowi jika hal itu mampu membantu perolehan suara partai dan membantu pemenangan caleg yang bersangkutan.

Konteks kekeruhan ini menimbulkan pertanyaan terkait niatan Prabowo untuk Pilpres 2019. Dengan konteks koalisi yang seperti ini, apakah mampu menjamin kemenangan sang jenderal? Atau koalisi yang terkesan tidak solid ini menunjukkan bahwa Prabowo memang sudah berprinsip nothing to lose pada Pilpres 2019 dan sekedar menjalaninya sebagai sebuah rutinitas belaka?

Prabowo Tak Niat Nyapres?

Sub judul tulisan ini tentu saja menimbulkan perdebatan. Namun, pertanyaan di atas memang wajar muncul jika melihat kampanye politik yang belakangan ini terjadi pada kubu Prabowo-Sandi.

Prabowo dalam beberapa minggu terakhir sempat “dikritik” karena dianggap tidak serius melakukan kampanye politik. Bahkan kritik itu datang dari Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, yang adalah bagian dari koalisi pemenangannya sendiri.

Belakangan ini memang hanya Sandi yang secara maraton terlihat berkunjung dari satu daerah ke daerah lainnya dan rajin berkampanye. Jika ditelusuri secara mendalam, konteks “ketidakseriusan” Prabowo ini memang sebenarnya sudah terlihat sejak sebelum pendaftaran capres-cawapres.

Prabowo awalnya bahkan tidak yakin dirinya akan mampu bersaing dan maju lagi melawan Jokowi. Isu finansial dan dukungan politik yang belum tercapai memang sempat menjadi penghalang jalan politik sang jenderal. Bahkan jelang hari-hari akhir pendaftaran calon, berbagai drama dalam pembentukan koalisinya masih saja terjadi.

Kemudian, pasca sudah menggenggam tiket Pilpres, drama politik itu tidak juga beralih dari koalisinya. Perebutan kursi Wagub DKI Jakarta dengan PKS menjadi pasang surut “hubungan cinta” koalisinya dengan Gerindra yang sudah terbina selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, koalisi “terpaksa” ala jenderal-jenderal triumvirat Romawi antara Prabowo dan SBY pun kini menghadirkan babak baru konfliknya sendiri. (Baca: Prabowo-SBY, Koalisi Jenderal Triumvirat)

Selain itu, dukungan dari kepala-kepala daerah pun diprediksi tidak akan seperti pada 2014 lalu. Kepala-kepala daerah yang menjadi kader partai-partai koalisi Prabowo-Sandi terlihat tidak berani secara terbuka menyatakan dukungan mereka – yang alasannya tentu saja akan menjadi topik perbincangan hangat di warung-warung kopi.

Semuanya kemudian diperburuk dengan gagasan-gagasan kampanye Prabowo yang masih berfokus pada politik ketakutan tanpa mampu menghadirkan hal-hal yang benar-benar baru, katakanlah sekelas Revolusi Mental yang digaungkan Jokowi sebagai penarik hati pemilih di 2014 lalu – sekalipun program tersebut pun hingga kini tidak jelas pengaplikasiannya.

Intinya, tidak ada hal baru yang ditawarkan oleh Prabowo, dan sang jenderal masih berkutat dengan kampanye “kebocoran kekayaan negara” yang terlihat sangat usang, mungkin seusang gaya pakaian safari yang ia kenakan.

Maka, pernyataan soal ketidakseriusan Prabowo dalam pencapresannya bukanlah justifikasi yang muncul begitu saja, tetapi punya indikasi-indikasi yang menjurus ke sana. Tetapi, apakah benar demikian?

Faktanya, hampir semua variabel yang ada memang seolah menunjukkan bahwa Pilpres 2019 adalah ajang yang nothing to lose untuk Prabowo. Bahasa sederhanannya: “Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya nggak apa-apa”.

Dengan konteks Jokowi sebagai petahana yang membuatnya kini punya sumber daya politik tak terbatas, tentu saja Prabowo sadar betul peluang baginya memenangkan pertarungan politik saat ini sangat kecil. Lalu, mengapa ia tetap memaksa maju?

Jawabannya adalah karena konteks Pilpres itu sendiri yang membutuhkan lebih dari satu calon untuk bersaing. Jokowi butuh “lawan bermain” – layaknya pertandingan badminton yang tidak bisa dimainkan kalau hanya satu orang saja yang ada. Hal ini bisa terjadi karena Pilpres adalah alat untuk memberi legitimasi pada pemerintahan, dan Jokowi tentu saja “membutuhkan” Prabowo untuk tujuan tersebut.

Encyclopedia of Campaigns, Elections and Electoral Behavior terbitan SAGE Publishing mengartikan legitimasi politik sebagai pengakuan dan penerimaan terhadap validitas kebijakan yang dibuat oleh penguasa negara. Konteks legitimasi politik itu dihubungkan dengan demokrasi lewat Pemilu. Dengan kata lain, Pilpres adalah jalan seseorang mendapatkan legitimasi politik dari sebuah masyarakat yang demokratis.

Artinya, Jokowi sebetulnya membutuhkan Prabowo untuk bersaing dengannya di Pilpres kali ini. Terkait hal tersebut, ada beberapa selentingan – yang tentu saja masih perlu ditelusuri lebih lanjut kebenarannya – bahwa Prabowo tetap akan mendapatkan “kompensasi” sekalipun ia kalah.

Tidak ada yang tahu pasti seperti apa bentuknya dan apakah benar demikian, namun jika seperti itu kenyataannya, maka konteks nothing to lose menjadi masuk akal.

Pada titik ini, Prabowo hanya menjadi bagian dari rutinitas politik 5 tahunan yang – dengan analogi pertandingan badminton atau olahraga lainnya – semua pihak pada akhirnya mendapatkan untungnya masing-masing. Jika Pilpres adalah sebuah pertandingan final badminton, maka baik yang kalah maupun menang tetap sama-sama akan mendapatkan “hadiahnya” masing-masing, walaupun berbeda jumlah.

Asumsi tersebut bisa saja salah. Namun, jika hal tersebutlah yang sedang terjadi, tentu saja ini merugikan masyarakat banyak dan menjadi titik nadir demokrasi di Indonesia.

Pilpres “Merampok” Demokrasi dari Rakyat

Nyatanya, konteks Pilpres yang hanya rutinitas ini adalah “perampokan” demokrasi dari rakyat. Penulis Belgia, David Van Reybrouck dalam salah satu tulisannya di The Guardian menyebutkan bahwa pada satu titik tertentu, Pemilu pada akhirnya justru buruk bagi demokrasi.

Reybrouck menyebutkan bahwa belakangan ini ada semacam fenomena bahwa ketertarikan publik terhadap politik semakin meningkat, tetapi tingkat kepercayaan terhadap politik itu sendiri justru menurun. Menurutnya, lima puluh tahun lalu, masyarakat hidup dalam sikap yang cenderung apatis terhadap politik, tetapi dengan tingkat kepercayaan terhadapnya yang masih tinggi.

Hal ini sesuai dengan hasil World Values Survey yang dilakukan oleh The European University Institute (EUI) beberapa tahun lalu yang menyebutkan bahwa dari 73.000 orang yang berasal dari 57 negara, sekitar 92 persennya menganggap demokrasi sebagai hal yang baik.

Namun, survei yang sama juga menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir ada peningkatan keinginan masyarakat pada sosok strong leader atau pemimpin kuat yang tidak terganggu oleh konteks politik di parlemen dan Pemilu.

Artinya, konteks Pemilu atau Pilpres belakangan ini memang mendegradasi kualitas demokrasi karena masyarakat melihatnya sebagai hal yang cenderung “mengganggu”. Pilpres hanya menjadi rutinitas 5 tahunan yang justru tidak memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan pilihannya, sehingga alternatif pilihan yang paling bagus adalah memilih seorang strong leader.

Masyarakat memang memutuskan siapa yang akan menjadi presiden, tetapi yang menentukan wajah siapa yang ada di surat suara adalah sekelompok elite dan oligark.

Hal ini sudah diamati oleh Jean-Jacques Rousseau sejak abad ke-18. Menurut Rousseau, Pemilu tidak menjamin adanya kebebasan. Padahal, kebebasan adalah hal yang intrinsik dari demokrasi. Pada titik ini, sangat mungkin ber-Pemilu pada akhirnya tidak lagi berarti berdemokrasi.

Dalam konteks Prabowo, nothing to lose adalah keniscayaan. Namun, ada kepentingan lebih besar yang harus ia korbankan jika memang “tidak niat” menjadi presiden. Sementara, Sandiaga Uno memang rajin berkampanye. Tetapi, ia pun pasti sudah menghitung-hitung bahwa peluang dirinya adalah di tahun 2024 ketika kontes politik – meminjam bahasa PDIP – “dimulai dari nol”.

Pada akhirnya, masyarakat memang harus semakin cerdas melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Jika Pilpres hanya menjadi rutinitas, maka mungkin kita tidak layak menyebut negara ini sebagai negara demokrasi lagi. Bukan begitu? (S13)