Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun berbagai infrastruktur jalan memang berdampak baik bagi ekonomi. Namun, tantangan lain bisa saja menghantui masa depan infrastruktur tersebut.

PinterPolitik.com

Jika kebijakan-kebijakan infrastruktur lekat dengan kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), maka infrastruktur jalan merupakan penanda bagi kampanyenya dalam Pilpres lalu. Jokowi mengklaim bahwa dirinya telah membangun ratusan kilometer jalan, termasuk jalan Trans-Jawa sepanjang 600 km yang telah lama tertunda sebelumnya. Jalan ini pada akhirnya menghubungkan pulau terpadat Indonesia tersebut dari ujung ke ujung, disertai dengan jalan di perbatasan sepanjang lebih dari 1.000 km. Proyek-proyek jalan tol yang tertunda dalam kepresidenan-kepresidenan sebelumnya, seperti Becakayu di Jakarta dan Bocimi di Jawa Barat, juga kembali dilaksanakan dan diselesaikan oleh Jokowi. Kesuksesan ini menciptakan citra bahwa dirinya merupakan presiden yang bekerja untuk memberikan hasil, serta konsisten dengan janji-janji kampanyenya pada Pilpres 2014: “kerja, kerja, kerja.”

Perlu diakui bahwa salah satu keunggulan Jokowi adalah infrastruktur. Perjalanan mobil dari kota asal saya Yogyakarta ke Jakarta biasanya membutuhkan sekitar 12 jam – kini hanya membutuhkan 9 jam, atau lebih sedikit. Efisiensi waktu tersebut telah diharapkan dengan adanya peningkatan anggaran signifikan yang dialokasikan oleh Jokowi untuk pembangunan infrastruktur. Dari 2010 hingga 2014, besaran anggaran infrastruktur rata-rata kurang dari Rp 150 triliun. Pada tahun 2015, presiden mengalokasikan Rp 256 triliun dan terus meningkat menjadi Rp 415 triliun pada tahun 2019.

Infrastruktur jalan secara khusus mengambil porsi yang besar dari alokasi anggaran infrastruktur: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), misalnya, telah mengalokasikan sepertiga dari anggaran tahunannya untuk pembangunan dan manajemen jalan. Jokowi juga menggunakan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) untuk menjalankan berbagai proyek infrastruktur dengan menyediakan anggaran tambahan untuk investasi infrastruktur jalan. Upaya-upaya ini sebenarnya baik bagi pembangunan Indonesia: lebih banyak jalan akan meningkatkan mobilitas barang dan orang, membuat akses baru ke pasar, dan mendorong kegiatan-kegiatan bisnis; berbagai studi telah mengkonfirmasi korelasi positif antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, untuk provinsi-provinsi Indonesia yang paling berkembang, jumlah jalan yang meningkat mungkin dapat memberikan konsekuensi-konsekuensi negatif. Di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bali, dan Yogyakarta, transportasi jalan telah mengalami kepadatan yang menyebabkan kegiatan ekonomi semakin tidak efisien. Di sisi lain, keinginan untuk memiliki mobil juga terus bertumbuh di masyarakat, khususnya di kalangan menengah. Oleh sebab itu, dorongan politik dan kebijakan-kebijakan yang efektif pada tingkat nasional diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini: dibandingkan melebarkan jalan, mungkin sudah waktunya pemerintah turut memikirkan cara-cara untuk mengurangi jumlah mobil di jalan.

Kelompok Menengah dan Mobil Mereka

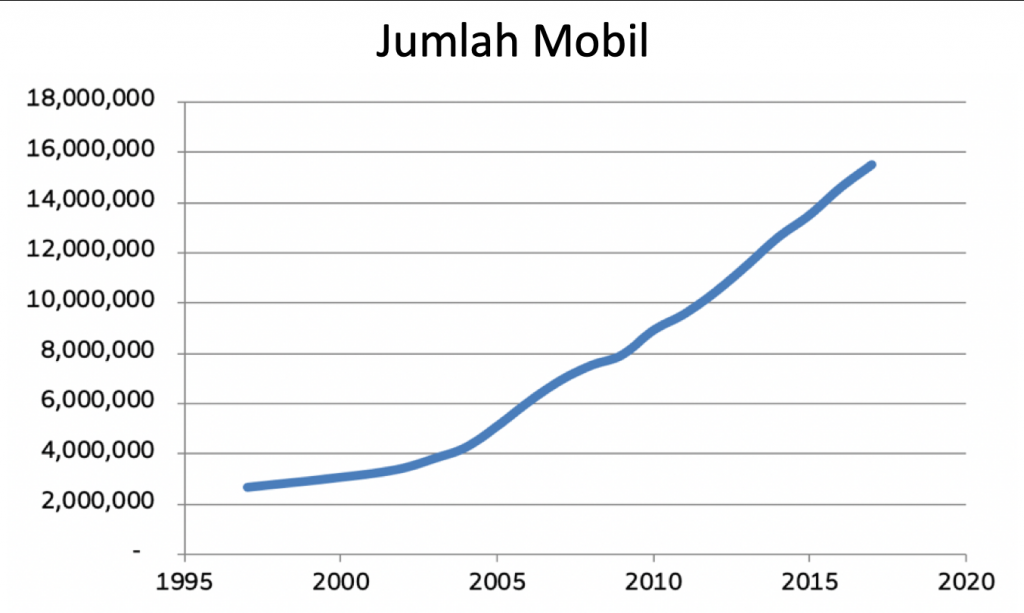

Jumlah mobil di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah mobil hanya sebesar 2,6 juta pada tahun 1997. Angka ini telah meningkat lebih dari dua kalinya menjadi 6,8 juta pada tahun 2007 dan mencapai 15,4 juta pada tahun 2017. Sebagian besar kepemilikan mobil ini berada di provinsi-provinsi Jawa – dengan DKI Jakarta (3,8 juta), Jawa Barat (1,5 juta), dan Jawa Timur (1,4 juta) sebagai tiga provinsi terbanyak. Di luar Jawa, jumlah mobil terbanyak terdapat di Sumatera Selatan (915.000) dan Bali (878.000).

Industri otomotif tentunya menikmati masa pemerintahan Jokowi. Setelah dilantik menjadi presiden pada akhir 2014, jumlah penjualan mobil setiap tahunnya mencapai sekitar 1,2 juta. Penjualan tahunan sempat menurun pada tahun 2015 menjadi 1,01 juta unit tetapi setelah itu tren penjualan tetap stabil dengan peningkatan kecil tiap tahunnya: pada tahun 2016, 2017, dan 2018, penjualan tahunan mencapai 1,06 juta, 1,07 juta, dan 1,15 juta. Meski begitu, angka-angka tersebut lebih besar dari rata-rata penjualan selama satu dekade lalu – sebuah fakta yang jelas diapresiasi oleh kelompok industri mobil. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, menyebut Jokowi sebagai presiden yang paling “perhatian” terhadap industri mobil dengan berbagai pembangunan fasilitas-fasilitas yang pro-mobil, seperti jalan raya dan jalan tol.

Terdapat dua faktor yang mungkin dapat menjelaskan peningkatan jumlah penggunaan mobil di Indonesia. Pertama, orang-orang Indonesia cenderung mengukur status sosialnya berdasarkan kepemilikan mobil. Pada tahun 2014, sebuah survei global milik Nielsen menemukan bahwa 67 persen pemilik mobil di Indonesia melihat kepemilikan tersebut sebagai simbol kesuksesan yang penting – jauh lebih tinggi dari 52 persen rata-rata pemilik mobil di dunia yang memandang serupa. Di sisi lain, 93 persen orang Indonesia yang tidak memiiki mobil melihat tidak adanya kepemilikan mobil sebagai sumber perasaan malu – jauh lebih tinggi daripada rata-rata 50 persen di negara-negara lain.

Kedua, masyarakat membeli mobil untuk alasan-alasan pragmatis, berhubungan dengan keterjangkauan dan fungsionalitas. Toyota Avanza, salah satu kendaraan multi-fungsi yang paling laku di pasar, memiliki harga sekitar Rp 180-230 juta – harga yang menarik bagi kelompok berpendapatan menengah. Mereka mampu membeli satu unit dengan kredit, dengan down payment (DP) rendah 15 persen ditambah dengan periode angsuran hingga lima tahun, menjadikan nilai angsuran bulanan lebih rendah dari Rp 5 juta.

Harga bahan bakar minyak (BBM) juga relatif murah. Bulan April lalu, ketika rata-rata harga BBM global berada di kisaran Rp 16.000 per liter, harga di Indonesia hanya sekitar Rp 9.000, lebih murah dibandingkan Vietnam (± Rp 12.900), Thailand (± Rp 15.900), dan Singapura (± Rp 22.300). Meski ada kebijakan harga BBM mengambang bebas yang diperkenalkan pada masa awal kepresidenan Jokowi, hingga kini, keputusan harga untuk BBM tetap dipengaruhi oleh motif politik. Tahun lalu, pemerintah tiba-tiba membatalkan kenaikan harga untuk BBM subsidi “Premium” setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan rencana kenaikan tersebut.

Pajak-pajak kendaraan bermotor juga berada di tingkat yang tidak terlalu memberatkan pemilik mobil. Akibatnya, tidak ada hambatan keuangan yang dapat mengurangi pembelian mobil. Dengan sistem transportasi umum yang belum dapat diandalkan di banyak provinsi, di mana jadwal keberangkatan tidak jelas dan rute-rute tidak saling terkoneksi, menggunakan mobil merupakan pilihan yang lebih masuk akal bagi kalangan menengah Indonesia.

Mobil dan Kemacetan

Persoalan yang terdapat pada penggunaan mobil, dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, adalah porsi badan jalan yang dibutuhkannya. Foto yang tersebar luas ini menunjukkan porsi yang dibutuhkan oleh 69 orang ketika orang-orang tersebut menggunakan moda-moda transportasi seperti mobil, bus, dan sepeda. Keputusan seseorang untuk menggunakan mobil mungkin memang memperluas ruang pribadi tetapi turut menghabiskan ruang publik – merupakan sisi buruk dari kepemilikan mobil. Biaya sosial yang diperlukan juga lebih besar ketika faktor-faktor kesehatan juga dipertimbangkan, seperti yang terlihat dalam kondisi polusi udara yang dapat mengurangi angka harapan hidup warga Jakarta.

Tiga jutaan mobil yang memadati jalanan ibu kota menjadikan lalu lintas Jakarta sebagai salah satu yang terburuk di dunia – diakui sendiri oleh Jokowi bahwa kondisi tersebut berdampak pada kegiatan ekonomi. Berdasarkan data, bisa diamati bahwa provinsi-provinsi lain juga mengikuti jejak pembangunan yang sama dengan Jakarta. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan (rasio) jumlah mobil (unit) dengan panjang jalan (km) di 10 provinsi Indonesia. Rata-rata, semakin besar rasionya, semakin banyak mobil yang mengisi jalanan. Jakarta menempati posisi tertinggi dengan rasio 545,5 mobil per kilometer. Bali (99,9) dan Yogyakarta (65,5) menempati posisi kedua dan ketiga.

Lalu lintas di provinsi-provinsi teratas tersebut mungkit tidak benar-benar sama dengan Jakarta. Namun, masyarakat tetap saja bisa menghadapi kondisi serupa pada jam-jam sibuk. Di Yogyakarta, misalnya, kemacetan di persimpangan Ring Road kota tersebut kerap memakan waktu yang hampir sama dengan persimpangan-persimpangan besar di Jakarta, seperti Pancoran dan Ragunan.

Kebijakan Jokowi: Pro-infrastruktur = Pro-mobil?

Guna mengatasi kemacetan, respons pemerintah biasanya adalah dengan membangun lebih banyak jalan. Di Jakarta, Kementerian PUPR mendorong pembangunan 6 titik tol baru yang akan menghubungkan rute-rute sibuk, termasuk Sunter-Pulo Gebang-Tambelang, Kemayoran-Kampung Melayu, dan Pasar Minggu-Casablanca. Di Yogyakarta, pemerintah pada akhirnya juga mewujudkan keputusan serupa setelah pertimbangan panjang atas pembangunan underpass dan kini tengah membangunnya.

Meski begitu, Jokowi perlu memahami bahwa membangun lebih banyak jalan hanya mengatasi sisi penyediaan (supply) infrastruktur jalan. Dengan pengalamannya sebagai kepala daerah (dua tahun sebagai Gubernur Jakarta dan tujuh tahun sebagai Wali Kota Surakarta), sang presiden harusnya paham bahwa sisi permintaan – sebagian besar berasal dari kepemilikan mobil – juga perlu diperhatikan. Dengan kata lain, pembangunan jalan hanyalah solusi parsial. Jika pemerintah tidak membatasi jumlah mobil, jumlah mereka pun akan terus bertumbuh dalam situasi yang tidak terkontrol.

Sayangnya, tidak ada kebijakan nasional yang berarti di bawah kepresidenan Jokowi untuk membatasi, bahkan mengurangi, jumlah mobil. Beberapa kebijakan juga tampaknya tidak mengarah ke sana: pemerintah telah membahas kemungkinan untuk membuat harga mobil lebih murah, seperti usulan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk memangkas pajak penjualan mobil sedan domestik, dan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengurangi pajak mobil listrik. Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah juga memberlakukan sebuah kebijakan yang memungkinkan DP kredit pembelian mobil baru hingga nol persen. Semua kebijakan ini berpotensi meningkatkan, daripada mengurangi, jumlah mobil di jalan.

Manajemen lalu lintas, begitu juga dengan penarikan pajak dan denda kendaraan bermotor, merupakan domain kewenangan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, tetapi bukan berarti pihak pusat tidak bisa ikut campur. Regulasi-regulasi nasional masih bisa secara efektif membawa perubahan pada tingkat daerah. Misalnya, pemerintah pusat membuat panduan nasional mengenai pajak dan biaya untuk kepemilikan dan penggunaan mobil di wilayah-wilayah kemacetan, dan memunculkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan dan biaya parkir yang dapat menjadi dana investasi bagi peningkatan sistem transportasi publik.

Tantangan Ekonomi Politik

Bukan berarti mobil itu selalu membawa dampak buruk. Namun, seperti barang-barang lainnya, manfaat mobil juga terbatas pada tingkatan tertentu. Di luar itu, terdapat keuntungan yang berkurang. Mobil bisa saja bermanfaat bagi petani-petani yang tinggal di pedesaan atau keluarga-keluarga yang tinggal di provinsi-provinsi yang jauh. Namun, untuk wilayah perkotaan, penggunaan mobil menjadi problematis. Dengan anggapan tersebut, tindakan pemerintah seharusnya bukan ditujukan untuk mengeliminasi mobil-mobil dari pasaran, melainkan untuk menjamin jumlah mobil yang pas – sehingga tidak ada provinsi yang terjebak dengan kemacetan yang tak diharapkan. Isu kepemilikan mobil yang terlalu banyak ini terjadi di Jakarta dan akan berkembang ke provinsi-provinsi lain dalam beberapa tahun ke depan. Dengan ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh, daya beli kalangan menengah juga akan meningkat, dan memunculkan keinginan untuk memiliki mobil sebagai simbol status sosial.

Meski terdapat mekanisme dan solusi yang memungkinkan, tidak ada politisi atau pengambil kebijakan yang sejauh ini memiliki kemauan untuk memperhatikan isu ini. Mungkin, hambatan-hambatan ekonomi politik yang ada terlalu besar. Pertama, terdapat lapangan-lapangan pekerjaan yang tercipta melalui industri otomotif. Industri otomotif – memberikan kontribusi sebesar 10 persen bagi PDB Indonesia – menciptakan 350.000 lapangan kerja (seperti pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan produksi mobil), ditambah dengan 1,2 juta pekerjaan yang tak berhubungan langsung dengan produksi, menurut Menperin Airlangga Hartarto. Kedua, pajak dan biaya kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah-pemerintah provinsi. Salah satu pajak tersebut datang dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tidak hanya dari mobil, yang memberikan porsi lebih dari 30 persen pendapatan daerah di Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, Banten, dan Sulawesi Selatan. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, menaikkan harga mobil hanya akan merugikan kalangan menengah – tentunya akan berdampak pada perolehan suara para politisi.

Banyak orang menganggap bahwa politik kelas tidak ada di Indonesia tetapi hal ini bisa dilihat dalam pengambilan keputusan yang sebagian besar menyesuaikan kepentingan kalangan menengah. Kebijakan mobil dan infrastruktur jalan Jokowi adalah kebijakan yang mendukung kelas menengah – kelompok yang secara bersamaan menginginkan lebih banyak mobil dan sedikit kemacetan. Tidak jelas apakah kalangan ini ingin memahami konsekuensinya, kecuali terdapat seorang politisi, pengambil kebijakan, atau presiden yang berani memberi tahu bahwa mereka tidak bisa memiliki keduanya – pada akhirnya memunculkan satu pertanyaan lain: adakah orang tersebut?

Tulisan milik Aichiro Suryo Prabowo, peneliti Kebijakan Publik dan dosen di Universitas Indonesia.

Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat di New Mandala dengan judul Indonesia’s real infrastructure challenge: getting people out of their cars pada 16 April 2019.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.