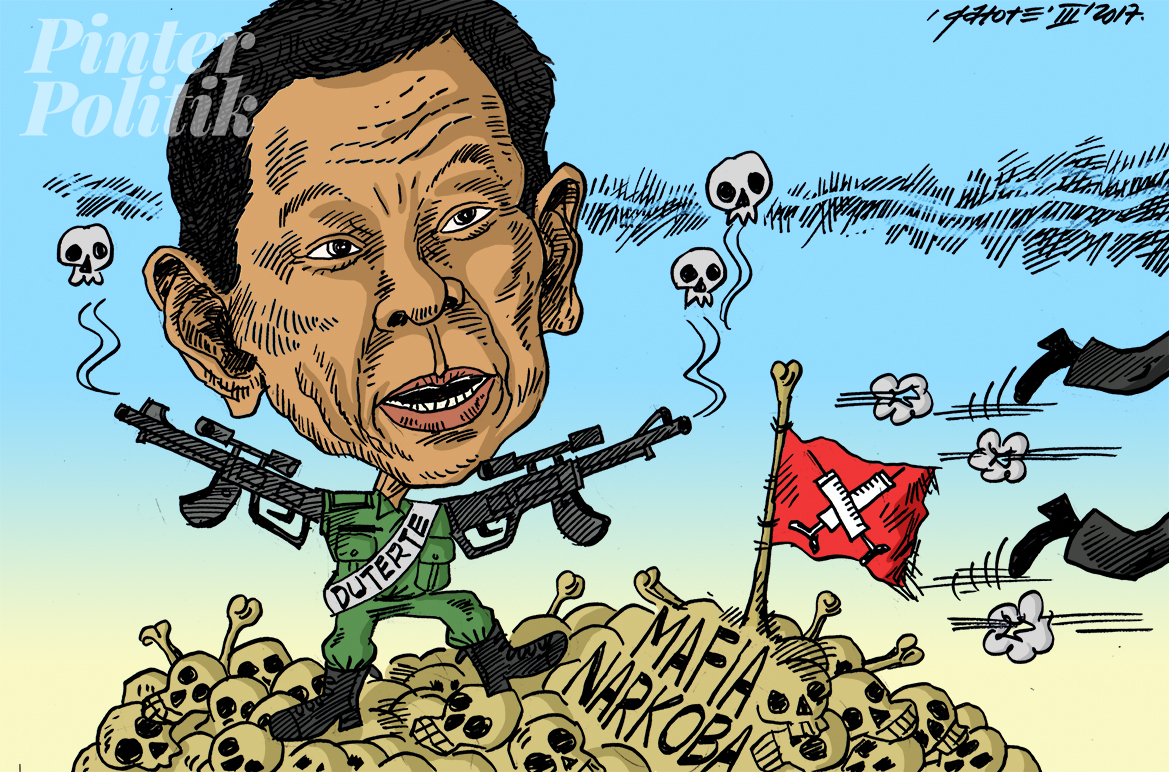

Apakah Duterte bisa disejajarkan dengan Robespierre dalam kaitan dengan kebijakan-kebijakan extrajudicial killing yang menimbulkan ‘ketakutan’ dalam masyarakat?

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]L[/dropcap]autan massa itu bernyanyi dan membawa berbagai spanduk, memprotes kebijakan extrajudicial killing (EJK) atau aksi ‘tembak mati di tempat’ yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Duterte. “Violence is not the answer of violence”. ‘Kekerasan bukanlah jawaban untuk kekerasan’, demikian diucapkan oleh Uskup Agung Manila, Luis Antonio Tagle.

Diperkirakan ada sekitar 10.000 umat Katolik yang terlibat dalam sebuah aksi protes di kota Manila. Aksi ini merupakan protes keagamaan pertama yang dilakukan oleh warga Filipina pasca operasi ‘pembersihan narkoba’ melalui penembakan besar-besaran terhadap Bandar, pengedar, dan bahkan pecandu narkoba yang telah menewaskan lebih dari 7.000 orang.

Thousands of #Catholics march in #Manila to protest the killings under President #Rodrigo Duterte's war on #drugs pic.twitter.com/hAgueSrK9N

— ATV (@atvpakistan) February 18, 2017

Aksi protes tersebut menjadi penghias lembaran baru aksi perang Presiden Filipina, Rodrigo ‘Digong’ Duterte melawan narkoba. Tercatat sejak kebijakan extrajudicial killing diterapkan, banyak kejadian penembakan di jalan-jalan kota terhadap bandar dan pengedar narkoba.

Protes ini juga menandai babak baru konflik yang terjadi di antara Duterte dengan institusi Gereja Katolik Filipina. Duterte sering mengkritik Gereja Katolik sebagai ‘institusi yang paling hipokrit’. Perseteruan dengan institusi agama yang menaungi 80 % penduduk Filipina ini menjadi bagian lain dari tajuk perang melawan narkoba sekaligus menjadi cerita menarik di belakang upaya Duterte untuk tetap menjaga popularitasnya di Filipina.

Selama menjalankan aksi ‘koboi’ melawan bandar dan pengedar narkoba, Duterte telah mendapatkan banyak kecaman khususnya dari luar negeri. Namun demikian, faktanya justru di dalam negeri Filipina sendiri, Duterte memperoleh angka kepuasan masyarakat yang cukup tinggi. Pada Oktober 2016 lalu, sebuah survei yang dilakukan oleh Pulse Asia Research menyebutkan bahwa angka kepuasaan terhadap kepemimpinan Duterte mencapai lebih dari 80% – bahkan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya. Hal ini jelas membuktikan bahwa di dalam negeri Filipina, Duterte adalah sosok yang populer.

#Duterte to drug suspects: My order is shoot to kill you, I don’t care about human rights, better believe me. https://t.co/i8pMej4D4y pic.twitter.com/ODzVtBNVq5

— Peter N. Bouckaert (@bouckap) March 2, 2017

Fakta lain juga menunjukkan bahwa pasca dikeluarakan aturan untuk menembak mati bandar dan pengedar narkoba, ada 500 ribu hingga 1 juta bandar dan pengedar narkoba yang menyerahkan diri. Bagi Duterte, hal ini boleh jadi dinilai sebagai sebuah keberhasilan dalam memberantas narkoba. Namun, apakah benar demikian? Ke manakah sebenarnya arah ‘politik teror’ ala Duterte ini akan berlabuh?

Robespierre dan Politik Teror

Kisah Duterte ini membuat kita membalikan buku sejarah dan kembali ke era pemerintahan teror yang terjadi pasca Revolusi Perancis. “Sepanjang jalan-jalan kota Paris, gerobak-gerobak kematian itu menderu, berlubang dan terlihat kasar.” Demikianlah penggalan bab terakhir dari “A Tale of Two Cities” (1859) tulisan Charles Dickens (1812-1870). Pasca penyerbuan Penjara Bestille (14 Juli 1789), Perancis memasuki sebuah era ketika segala sesuatu diselesaikan lewat eksekusi mati dengan pisau guillotine.

Maximilien Robespierre (1758-1794) adalah salah satu pemimpin di era pasca revolusi Perancis yang cukup terkenal akibat aksi-aksinya mengeksekusi begitu banyak orang. Pemerintahan teror yang digagas oleh Robespierre saat itu tercatat menyebabkan korban jatuh hingga 40.000 orang, di antaranya ada 17.000 orang yang dihukum penggal (guillotine).

“To punish the oppressors of humanity is clemency; to forgive them is barbarity.”

‘Untuk menghukum para penindas umat manusia adalah sebuah pengampunan, untuk mengampuni mereka adalah kebiadaban’, merupakan salah satu kutipan paling terkenal yang pernah diucapakan oleh Robespierre.

Namun, cara-cara teror dan hukuman Guillotine yang dilakukannya – seringkali tanpa pengadilan dan proses hukum yang jelas – membuatnya juga dikenal memiliki banyak musuh. Pada akhirnya, Robespierre harus menerima kenyataan menghadapi hukuman mati lewat cara yang sama: dengan menggunakan pisau guillotine.

Teror: Alat Negara?

Apa yang dijalankan oleh Robespierre merupakan teror. Teror itu sendiri berasal dari bahasa Latin ‘terror’ yang berarti ‘ketakutan yang besar’. Ketakutan memang adalah salah satu sifat dasar manusia. Terkait dengan peran negara, Thomas Hobbes (1588-1679) bahkan pernah berkata bahwa semua bentuk kekuasaan (power) harus diserahkan ke dalam tangan negara. Dengan demikian, kita tidak perlu takut dengan sesama manusia kita yang lainnya. ‘Ketakutan’ yang dilahirkan oleh negara pada akhirnya akan membawa negara itu pada situasi yang aman dan damai.

Apakah Duterte bisa disejajarkan dengan Robespierre dalam kaitan dengan kebijakan-kebijakan extrajudicial killing yang menimbulkan ‘ketakutan’ dalam masyarakat? Mungkin masih terlalu dini untuk disejajarkan. Namun, melihat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Duterte agaknya memang mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Robespierre.

Dua-duanya sama-sama menebarkan teror di masyarakat. Dua-duanya sama-sama menggugat Gereja Katolik – Robespierre menolak keterlibatan Gereja Katolik yang berlebihan dalam urusan-urusan negara, sementara Duterte mengkritik Gereja Katolik Filipina yang dinilai tidak mampu membantu masyarakat Filipina terbebas dari narkoba.

Dua-duanya juga mengakibatkan kematian begitu banyak orang. Apakah Duterte adalah the new Robespierre? Mungkin bisa dipikirkan sambil makan soto, mumpung hujan-hujan seperti sekarang ini – sambil lihat berita Raja Salman di TV.

Duterte dan Teror

Saat ini, Rodrigo Duterte mungkin adalah salah satu tokoh yang paling mendapat sorotan di Asia. Presiden ke-16 Filipina ini menerapkan garis politik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya. Saat berkampanye untuk pemilihan presiden pada pertengahan 2016 lalu, Duterte menyoroti angka pengguna narkoba di Filipina yang sangat tinggi.

Duterte terkenal saat menjabat sebagai walikota Davao selama 22 tahun (7 periode jabatan) lebih sejak revolusi Filipina pada tahun 1986. Selama periode tersebut, Duterte mengklaim dirinya berhasil membersihkan Davao dari kejahatan.

Bahkan, ia membentuk sebuah kelompok vigilante (kelompok yang bertugas untuk menegakkan hukum tanpa dasar aturan hukum) yang disebut sebagai Davao Death Squad. Kelompok ini bertugas untuk membersihakan Davao dari kriminalitas dan ditengarai bertanggungjawab terhadap tewas dan hilangnya sekitar 1020-an orang di Davao antara tahun 1998 sampai 2008.

Kebijakan-kebijakannya yang menerapkan extrajudicial killing inilah yang kemudian menjadi program utama saat menarik hati masyarakat Filipina pada pemilihan presiden pada tahun 2016 lalu dengan kemenangan 38 % suara dari 5 pasang calon yang bersaing.

Saat sah menjadi presiden, extrajudicial killing ini pun akhirnya menjadi kenyataan, khususnya dalam kasus kejahatan narkoba. Tercatat 7.000 lebih orang tewas dalam perjalanan kasus ini. Duterte bahkan menjanjikan hadiah uang sebesar 5 juta peso (Rp 1,4 miliar) untuk masyarakat sipil yang berhasil menembak mati atau menangkap bandar narkoba.

Dangerous Drugs Board (DDB) memperkirakan ada sekitar 1,8 juta pengguna narkoba atau 1,8 % dari total 100,98 juta penduduk di Filipina pada tahun 2015. Data lain bahkan menyebut ada sekitar 11.132 barangay (sebutan untuk desa atau semacam distrik di Filipina) yang terdampak narkoba dari total 42.036 barangay yang terdapat di Filipina. Di kawasan metropolitan Manila saja, 92 % barangay-nya terdampak narkoba. Duterte menganggap hal ini sebagai persoalan yang serius, sehingga harus diatasi.

Duterte pun berencana untuk menerapkan extrajudicial killing ini untuk jenis-jenis kejahatan yang lain, sama seperti yang diterapkannya saat menjabat sebagai walikota Davao. Menurutnya, masyarakat Filipina berhak untuk mendapatkan rasa aman.

Namun, benarkah Filipina saat ini darurat narkoba dan darurat kejahatan? Benarkah persoalan keamanan adalah hal yang sedang menjadi persoalan serius dan mendesak untuk ditangani sehingga harus menggunakan extrajudicial killing?

Politik Teror Duterte: Benarkah Filipina Darurat Kejahatan?

Pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat fakta jumlah kasus kejahatan, baik itu narkoba maupun kejahatan lainnya yang terjadi di Filipina dalam beberapa tahun terakhir. Filipina memang tidak termasuk dalam negara yang disurvei oleh U.N. Office on Drugs and Crime (UNDOC).

Namun, menurut laporan tahun 2015 yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah Filipina, pada tahun 2014 misalnya, ada 232.685 kasus kejahatan yang menyebabkan cedera fisik di Filipina dari total keseluruhan populasi 100,98 juta penduduk. Bandingkan dengan 375.000 kasus yang terjadi di Inggris pada tahun yang sama. Kasus kriminal dalam kategori yang sama lebih banyak terjadi di Inggris, padahal jumlah penduduk Inggris ‘hanya’ 68 juta – jauh lebih sedikit daripada Filipina. Kalau menggunakan logika Duterte, seharusnya Inggris jauh lebih darurat kejahatan daripada Filipina. Faktanya, tidak ada extrajudicial killing di Inggris.

Di tahun yang sama juga, ada 10.294 kasus pemerkosaan yang terjadi di Filipina. Sementara di Inggris ada 30.000 kasus pemerkosaan, di Perancis – yang populasi penduduknya 66 juta – ada 12.157 kasus, dan bahkan di Swedia – yang populasinya hanya 9,5 juta – ada 6.294 kasus. Di tahun 2014 juga ada 52.798 kasus perampokan di Filipina. Bandingkan dengan 52.126 kasus yang terjadi di Costa Rica dengan jumlah total populasi ‘hanya’ 4,7 juta jiwa. Angka-angka tersebut jelas menggambarkan bahwa rasio kriminalitas di Filipina tidaklah seburuk yang dibayangkan, bahkan banyak negara maju yang mengalami kasus kejahatan dalam jumlah yang lebih banyak. Namun, tak satupun dari negara-negara tersebut menerapkan extrajudicial killing.

Bagaimana dengan narkoba? Menurut data dari UNDOC, prevalensi penggunaan amphetamine (narkoba jenis sabu-sabu) di Filipina memang tinggi, berada di kisaran 2,35. Namun, untuk kategori yang sama, Amerika Serikat mencatat angka 2,20, bahkan krisis penggunaan shabu di dunia ada di angka 2,90 – yang merupakan angka rata-rata penggunaan shabu di Australia.

Untuk narkoba jenis opioid (opium) prevalensi di Filipina hanya 0,05, bandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 5,41 dan 3,30 di Australia. Untuk jenis kokain, prevalensi di Filipina hanya 0,03, sementara di Inggris mencapai 2,40, Amerika Serikat dan Australia sama-sama mencatat angka 2,10. Di Indonesia misalnya, jumlah pengguna narkoba telah mencapai angka 5,9 juta jiwa dari total 250-an juta populasi, atau 2,36 % dari total keseluruhan populasi. Bandingkan dengan ‘hanya’ 1,8 juta pengguna narkoba di Filipina, atau 1,8 % dari keseluruhan populasi.

Data-data tersebut sebetulnya menggambarkan bahwa masyarakat Filipina sebetulnya tidak terlalu membutuhkan perlindungan ekstra seperti yang dilakukan oleh Duterte. Masyarakat Filipina adalah masyarakat yang taat hukum dan taat beragama – dibuktikan dengan 37 % masyarakat Filipina yang pergi ke Gereja setiap minggunya – bandingkan dengan hanya 20 % yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, masyarakat Filipina bisa dibuat percaya oleh Duterte bahwa narkoba sedang menjadi bahaya nasional. Proyek anti narkoba Duterte bahkan menyasar dari rumah ke rumah.

Duterte berhasil meyakinkan sebagian besar masyarakatnya tentang status darurat narkoba dan kejahatan yang digembar-gemborkannya selama masa kampanye – yang sebetulnya tidak begitu buruk jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan ia mampu membuat semua masyarakat yakin bahwa dirinyalah satu-satunya pemimpin yang mampu menyelamatkan Filipina. Terkait hal tersebut, Majalah TIME menyebut aksi Duterte ini sebagai ‘the oldest autocratic trick in the book’.

Populisme ala Duterte

Apa benar Duterte ingin menciptakan otokrasi di Filipina? Otokrasi (autocratic) adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh kekuasaan yang absolut. Pembenaran penggunaan extrajudicial killing yang dilakukan oleh Duterte dengan alasan melindungi masyarakat Filipina bisa jadi merupakan pintu masuk bagi sebuah otokrasi.

Ketika Duterte bisa dengan mudah menarik pelatuk senjata pada orang lain – dengan alasan narkoba, kriminal, dan lain sebagainya – maka kekuasaannya bisa menjadi sangat kuat dan absolut, bahkan bisa dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Hal ini sudah mulai terlihat ketika ada perintah pengadilan untuk menangkap Senator Leila de Lima yang kerap mengkritik Duterte. Leila de Lima adalah salah satu senator yang mengatakan bahwa kebijakan Duterte akan membawa Filipina kepada sebuah pemerintahan tirani.

Terkait extrajudicial killing, apa yang dilakukan oleh Duterte ini pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1983-1985, ketika Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden memerintahkan extrajudicial killing untuk membasmi premanisme. Tercatat ribuan orang tewas dalam serangkain aksi yang disebut dengan ‘petrus’ atau penembak misterius.

Hal yang sama juga terjadi pada saat Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra membersihkan Thailand dari narkoba pada tahun 2003. Saat itu ada 13.000 orang yang ditangkap, 36.000 orang menyerah pada polisi, dan sekitar 1.200 orang tewas dalam bulan pertama kebijakan perang melawan narkoba tersebut digalakkan.

Selain kebijakan extrajudicial killing ini, Duterte juga mengubah haluan politik luar negeri Filipina. Duterte ingin lebih mendekatkan diri ke Tiongkok ketimbang Amerika Serikat. Terkait masalah konflik laut Cina Selatan misalnya, duterte bahkan menyetujui penyelesaian bilateral seperti yang diusulkan oleh Tiongkok. Duterte juga kerap mengkritik negara maju dan PBB, misalnya ketika ia berbicara tentang persoalan pengungsi. Ia bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk kedatangan para pengungsi tersebut ke Filipina. Ia juga pernah menghina Presiden Obama, namun kemudian berjanji untuk ‘memakan hidup-hidup’ kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

Bagi kebanyakan warga Filipina, Duterte merupakan fenomena politisi yang unik. Ia mungkin menjadi salah satu pemimpin Filipina yang berani mengkritik Gereja Katolik dengan segala institusi sosial-keagamaan yang dinaunginya. Duterte juga memberikan warna baru, misalnya terkait sikapnya melarang penangkapan terhadap para pelacur, dan kerap mengumbar untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi dan suap.

Lalu, benarkah semua kebijakan ini memang dilakukakan oleh Duterte hanya untuk memperbaiki Filipina saja? Ataukah, semua kebijakan tersebut adalah cara Duterte untuk menarik simpati masyarakat agar mendukungnya untuk mendapatkan kekuatan yang absolut atas nama rakyat?

Marites Vitug – seorang jurnalis asal Filipina – dalam sebuah wawancara untuk Al-Jazeera bahkan menganggap fenomena Duterte ini bisa disamakan dengan Donald Trump di Amerika Serikat. Masyarakat Filipina sedang bosan dengan gaya kepemimpinan lama. Oleh karena itu, boleh jadi Duterte adalah sebuah fenomena populisme di Filipina. Pertanyaan besarnya tentu saja akan dibawa ke mana kepemimpinan populis ini oleh Duterte. Kita mungkin saja mengatakan Duterte sedang memabangun otokrasi di Filipina, tetapi apakah benar demikian?

Masa Depan Politik Teror

Duterte menjadi salah satu dari beberapa pemimpin dunia yang mengambil jalan ‘ekstrem’ untuk memerangi narkoba, sama halnya dengan yang pernah dilakukan oleh mantan presiden Cesar Gaviria yang memimpin Kolombia antara tahun 1990-1994 – walaupun Gaviria sendiri menilai kebijakannya tersebut adalah sebuah kesalahan. Cesar Gavaria menulis pada The New York Times dan menyebut kebijakan Duterte adalah pengulangan terhadap kesalahan yang pernah dilakukan olehnya.

Gaviria bahkan menyebut aksi yang dilakukan Duterte ini adalah sebuah pemborosan tenaga dan uang karena pada dasarnya memerangi narkoba tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Pada akhirnya, aksi tersebut akan memperburuk persoalan narkoba dan memperburuk persoalan penyelesaian masalah narkoba.

Yang menjadi pertanyaan tentu saja adalah apakah politik teror melawan narkoba ala Duterte ini adalah murni untuk memberantas narkoba? Atau, jangan-jangan Duterte sedang membangun kesadaran publik tentang pentingnya sebuah otokrasi untuk menjawabi demokrasi yang sudah tidak terkendali. Bisa jadi Duterte sedang membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya ‘tangan besi’ untuk menertibkan sebuah demokrasi, tapi benarkah demikian?

Fenomena Duterte ini bisa dianggap sebagai bagian dari pembalikan siklus demokrasi. Demokrasi yang sudah tidak terkontrol pada akhirnya akan melahirkan pemerintahan baru yang bertangan besi. Benarkah demikian? Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Presiden Jokowi pernah bilang: Demokrasi Indonesia sudah kebabalasan. Apakah itu berarti akan ada tokoh seperti Duterte di Indonesia? Mari menantikannya sambil nonton film “The Punisher”, mungkin nanti akan ada banyak inspirasi dari sana, who knows. (S13)