Beberapa tahun terakhir gerakan politik internasional Tiongkok sangat agresif. Selain adanya program ambisius seperti Belt and Road Initiative (BRI), diplomat Tiongkok juga sangat responsif dalam menanggapi beberapa isu internasional, bahkan terkadang cenderung konfrontasional. Mengapa demikian?

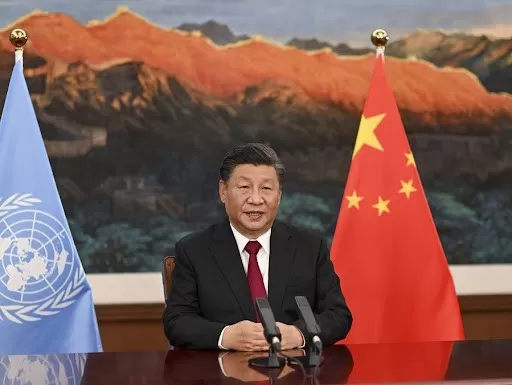

Pada tanggal 31 Mei 2021, Partai Komunis Tiongkok (CCP) mengadakan sebuah diskusi mengenai arahan formulasi kebijakan dalam acara politburo. Acara ini hanya diikuti oleh petinggi partai, termasuk sekretaris jenderal (sekjen) partai, sekaligus Presiden Tiongkok saat ini, Xi Jinping.

Di pertemuan tersebut, diundang seorang Profesor Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Fudan, yang bernama Zhang Weiwei. Orang ini dikenal sebagai pendukung kuat superioritas sistem komunis Tiongkok dan penentang sistem kapitalisme demokratis Barat.

Di pembicaraan tersebut, Zhang menekankan kesuksesan ekonomi Tiongkok sejak 1980 bukan karena Presiden Deng Xiaoping mengadopsi sistem pasar bebas ala Barat, namun karena Tiongkok mampu berpegang teguh pada caranya sendiri, di tengah sistem internasional. Di acara yang sama, Zhang juga menyinggung tentang keunggulan sistem kerakyatan yang diakui Tiongkok, yang dinilainya jauh lebih superior dibandingkan sistem demokrasi Barat.

Ucapan Zhang sempat disorot oleh beberapa media internasional karena dianggap melambangkan dasar politik luar negeri Xi Jinping yang akhir-akhir ini dinilai agresif dan konfrontasional. Reputasi Zhang sebagai pembicara yang selalu mempertanyakan pengaruh Barat menjadi indikasi bahwa Tiongkok di panggung internasional berusaha mewujudkan citra sebagai negara panutan yang lebih unggul dari Barat, khususnya Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Benarkah Digdaya Xi Jinping Buatan Amerika Serikat?

Memang, jika kita perhatikan berita internasional, Tiongkok seringkali memberikan respons agresif yang hampir spontan ketika ada negara Barat yang mengganggu citra negaranya. Contohnya seperti intervensi AS di Taiwan, tuduhan penutupan data Covid-19, dan tudingan eskalasi perang di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Tokoh yang paling dikenal dalam memberikan pernyataan yang ‘galak’ adalah Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok, Zhao Lijian.

Selain dari pernyataan diplomatis, beberapa pihak juga menilai proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang digalakkan Xi Jinping sebagai strategi untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemegang peran penting dalam perdagangan, bahkan politik internasional. Richard Thomas, Profesor dari Universitas Swansea, yang tulisannya dimuat di laman The Conversation, bahkan melihat BRI sebagai upaya menggeser dominasi global dari AS ke arah Tiongkok.

Lantas, bagaimana kita dapat mengartikan sifat politik Tiongkok yang ‘galak’ ini?

Politik Sang Serigala?

Agresivitas diplomasi Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping diberi julukan tersendiri, yaitu wolf warrior diplomacy atau diplomasi pendekar serigala. Peter Martin, penulis buku China’s Civilian Army: The Making of Wolf Warrior Diplomacy, menggunakan istilah ini untuk mengartikan perilaku Tiongkok yang sangat percaya diri dan lugas dalam berinteraksi dengan negara lain, khususnya negara Barat.

Penempelan istilah serigala pun tidak hanya berlaku pada perilaku diplomasi Tiongkok saja, tetapi juga pada program BRI yang sering dicap sebagai ide ambisius Tiongkok dalam mewujudkan dominasi di kawasan sekitarnya.

Pergantian arah kebijakan luar negeri Tiongkok yang menjadi agresif, dinilai Martin, secara nyata baru terlihat setelah Xi Jinping menjabat sebagai Presiden pada tahun 2013, kemudian diperjelas setelah tahun 2018, ketika Xi Jinping mendapat jaminan menjadi Presiden Tiongkok seumur hidup.

Diplomasi Xi Jinping dinilai sangat berlawanan dengan kebijakan luar negeri yang umumnya dianut oleh presiden-presiden Tiongkok sebelumnya, yang mayoritas mengadopsi strategi dari Deng Xiaoping, tokoh revolusi sekaligus mantan pemimpin tertinggi Tiongkok periode 1978 sampai 1989.

Diplomasi Tiongkok di bawah arahan Deng Xiaoping menganut prinsip tāoguāng yǎnghuì, atau ‘menutupi cahaya dan memelihara (berkembang) di dalam kegelapan’. Mengutip perkataan Deng Xiaoping sendiri, Tiongkok di bawah kepemimpinannya memiliki strategi internasional, yaitu mengamankan dan menguatkan posisi secara diam-diam, dan tidak pernah mengklaim kepemimpinan global. Ini kemudian diwujudkan melalui kebijakan open door diplomacy pada tahun 1978, yang diformulasikan untuk mendapatkan investasi asing demi membangun ketimpangan ekonomi.

Lalu, apa yang mendorong Xi Jinping?

Sesungguhnya alasan mengenai agresivitas Tiongkok masih beragam. Akan tetapi, faktor ekonomi dianggap menjadi salah satu pendorongnya. Memang, diketahui keadaan ekonomi TIongkok pada masa awal Deng Xiaoping cukup parah. Dengan membuat reputasi internasional yang baik, Deng Xiaoping sanggup mendapatkan kepercayaan investor asing, dan perlahan-lahan mampu membenahi permasalahan ekonomi Tiongkok.

Namun, kapitalisme bukanlah sistem ekonomi yang sempurna. Meskipun Tiongkok sering disebut sebagai negara ekonomi tertinggi di dunia, perkembangan ekonominya juga telah memperlebar kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Berdasarkan survei yang dilakukan World Bank, Tiongkok menempati posisi keempat di dunia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi tertinggi.

Baca Juga: Rusia-Tiongkok Pemantik Perang Siber?

Karishma Vaswani, seorang jurnalis BBC dalam artikelnya yang berjudul Follow the Leader: Xi Jinping vs Deng Xiaoping, berpendapat bahwa penyeimbangan ekonomi menjadi hal yang penting bagi Xi Jinping saat ini. Xi Jinping berniat mengalihkan fokus ekonomi dari manufaktur dan ekspor menjadi bentuk jasa. Inisiatif BRI menjadi ujung tombak misi penyeimbangan ekonomi ini karena mempermudah perusahaan besar asal Tiongkok membangun proyek infrastruktur di luar negeri.

Selain ekonomi, penyebab kedua yang tidak kalah kuatnya juga adalah faktor politik. Peter Jennings, seorang pengamat hubungan internasional, dalam artikelnya yang berjudul China’s Wolf-Warrior Tactics are Here to Stay menyebutkan pengalaman politik domestik Xi Jinping diduga kuat menjadi motivasi Xi Jinping berubah sebagai ‘serigala’. Jennings menilai Xi Jinping tidak ingin bernasib sama seperti ayahnya, Xi Zhongxun, seorang tokoh besar CCP yang dipenjara ketika Revolusi Budaya Tiongkok terjadi tahun 1966.

Oleh karena itu, Xi Jinping berusaha semampu mungkin agar CCP, partai politik yang paling dominan di Tiongkok, benar-benar didominasi oleh dirinya. Ini kemudian mencapai puncaknya ketika CCP berhasil mengatur masa jabatan Presiden Tiongkok menjadi tidak terbatas.

Jennings kemudian menilai, sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Xi Jinping menjadi terfokus untuk mempertahankan reputasi CCP sebagai partai yang paling berkuasa di Tiongkok. Semangat nasionalisme dijadikan senjata utamanya. Karena ini, dalam hubungan internasional, Tiongkok tidak pernah ragu-ragu ketika melemparkan retorika politik atau bahkan aksi politik yang agresif terkait isu-isu global seperti BRI, agresi di LTS, dan Taiwan. Hal ini karena isu-isu tersebut dinilai mampu membakar semangat nasionalisme masyarakat Tiongkok.

Dari Domestik ke Dunia?

Karena hal-hal yang sudah dibahas di atas, beberapa pengamat kemudian berkesimpulan bahwa sesungguhnya ambisi Xi Jinping yang begitu kuat di panggung internasional adalah karena ia juga harus bermain di politik level domestik untuk mempertahankan status quo politiknya.

Terkait ini, Robert Putnam dalam artikelnya yang berjudul Diplomacy and Domestic Politics, membawa sebuah teori yang bernama two-level game theory. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan interaksi politik dalam dan luar negeri suatu negara yang saling terikat satu sama lain. Kata “terikat” sendiri digunakan karena keputusan yang diambil dalam domestik, akan menghasilkan konsekuensi yang besar pada perumusan kebijakan luar negeri. Begitu juga sebaliknya, manuver diplomasi memberikan dampak yang besar pada politik domestik.

Sekarang ini, Tiongkok dengan jelas memainkan two-level game karena berusaha memainkan peran kunci pada isu-isu penting di tingkat internasional sambil mengonsolidasikan berbagai program politik domestiknya. Tiongkok kemudian juga menyadari formulasi kebijakan domestiknya dapat berdampak cukup besar pada perekonomian global. Ini kemudian dapat kita ambil contoh dari program BRI.

Salah satu program BRI ada yang namanya Digital Silk Road (DSR). Singkatnya, DSR bertujuan untuk meningkatkan konektivitas digital antara negara-negara yang terlibat, dengan menjadikan Tiongkok sebagai pemain utamanya. Berbagai perusahaan teknologi besar Tiongkok turut dilibatkan dalam program ini, contohnya seperti Huawei. Program teknologi yang ditawarkan pun beragam, di antara lain adalah jaringan 5G, kecerdasan buatan, dan teknologi pengawasan.

Baca Juga: Siasat Tiongkok Dekati Provinsi

Saat ini, DSR semakin populer. Joshua Kurlantzick, pengamat hubungan internasional dari Council on Foreign Relations berpandangan metode yang diterapkan di Tiongkok untuk meredam penyebaran pandemi Covid-19 telah menjadi daya tarik penjualan teknologi pengawasan penduduk ke setidaknya 16 negara anggota penanda tangan DSR. Negara-negara tersebut contohnya adalah negara Afrika seperti Mesir dan Kenya. Ini tentu disebabkan karena Tiongkok sendiri cukup dinilai berhasil dalam mengatasi pandemi global tersebut, jadi banyak negara yang kemudian berusaha menirunya.

Di Indonesia sendiri, investasi Tiongkok dalam teknologi sudah mulai menjalar cukup dalam. Kita bisa melihat produk Huawei di hampir setiap komponen kehidupan, seperti telepon seluler, aplikasi online, bahkan komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Apakah ini artinya Indonesia telah bergabung ke kawanan ‘serigala’ Xi Jinping?

Well, sepertinya sulit jika kita mencari jawaban jelas atas pertanyaan ini, terutama dari para politisi. Kita perlu menyimpulkannya sendiri. (D74)