Musra Relawan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan rekomendasi nama capres kepada Presiden Jokowi secara tertutup. Rekomendasi itu akan diumumkan pada pertengahan 2023. Sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meninggalkan Megawati dan mendirikan partai baru, mungkinkah Jokowi melakukan hal serupa?

“When you get in debt, you become a slave.” – Andrew Jackson, Presiden ke-7 Amerika Serikat (AS)

Hadirnya kelompok relawan politik adalah angin segar demokrasi. Di tengah kungkungan dominasi partai politik, kelompok relawan memberikan warna baru dan menjadi kekuatan alternatif penentu kandidat yang maju di pemilu, khususnya pemilihan presiden (pilpres).

Di Amerika Serikat (AS), dukungan masif relawan membuat Barack Obama terpilih sebagai Presiden ke-44 AS. Ini merupakan sejarah karena statusnya sebagai presiden kulit hitam pertama Paman Sam. Di Indonesia, tentu saja, fenomena relawan sebagai kekuatan politik terpampang jelas pada kasus Joko Widodo (Jokowi).

Seperti yang disebutkan Marcus Mietzner dalam bukunya Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia, popularitas Jokowi yang luar biasa telah memaksa kaum oligark untuk mendukungnya pada Pilpres 2014.

Di internal PDIP sendiri, sebagaimana dijelaskan Leo Suryadinata dalam Golkar’s Leadership and the Indonesian President, kendati popularitas dan elektabilitas Jokowi begitu tinggi, berbagai elite PDIP sebenarnya tidak begitu menyukainya.

Menurut ilmuwan politik dari Northwestern University, AS, Jeffrey Winters, ketidaksukaan itu berhubungan dengan adanya perasaan “iri” dan “cemburu”. Berbagai politisi PDIP yang bertahun-tahun membangun relasi dengan Megawati Soekarnoputri justru disalip oleh Jokowi. Singkatnya, menurut Winters, saat itu berbagai elite PDIP melihat Jokowi sebagai seorang “pengganggu”.

Namun, seperti yang dicatat sejarah, Megawati akhirnya menunjuk Jokowi sebagai capres PDIP pada 14 Maret 2014. Menurut Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, keputusan itu diambil Megawati untuk mendongkrak keterpilihan PDIP di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 yang diselenggarakan pada 9 April 2014.

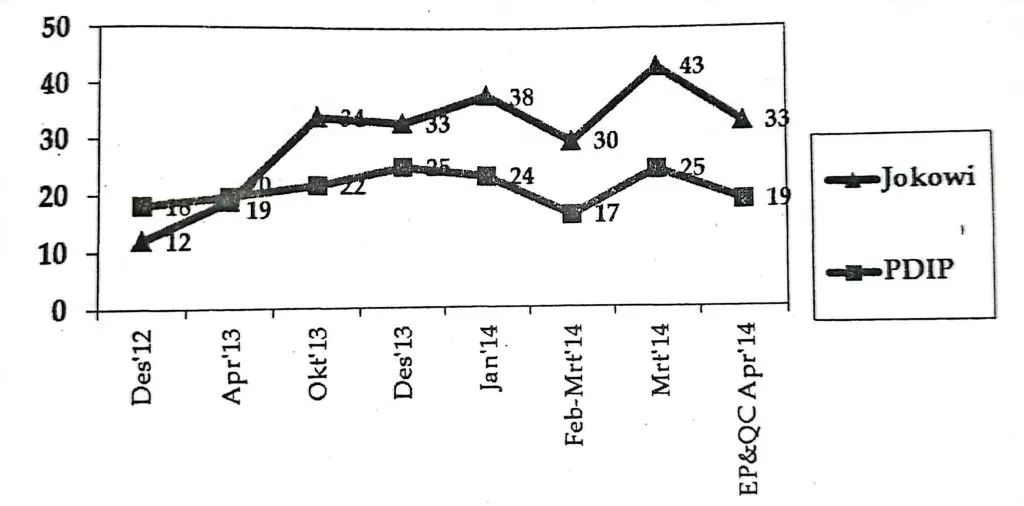

Seperti yang terlihat pada diagram di atas, sejak Oktober 2013 elektabilitas Jokowi selalu lebih besar dari daya tarik PDIP. Menurut Burhanuddin, saat itu PDIP mengalami penurunan elektabilitas. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada 28 Februari-10 Maret 2014, elektabilitas PDIP yang semula hanya 16,6 persen melejit menjadi 24,5 persen setelah penetapan Jokowi sebagai capres.

Menariknya, kendati Jokowi akan purna tugas sebagai RI-1, relawan Jokowi tetap eksis dan menjadi sumber suara politik yang begitu diperhitungkan. Ini bahkan diungkapkan secara lugas oleh Jokowi pada 13 Juni 2021.

“Saya tahu relawan Jokowi termasuk Seknas Jokowi ini seksi, seksi. Pasti akan ditarik-tarik ke sana-kemari oleh para calon yang ingin maju pada Pemilihan Presiden 2024. (Relawan Jokowi) akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati,” ungkapnya.

Di titik ini, ada satu pertanyaan menarik yang dapat diajukan. Dengan masif dan berpengaruhnya relawan Jokowi, serta dominannya sosok sang RI-1, mungkinkah mantan Wali Kota Solo itu mendirikan partai politik?

Hebatnya Jokowi

Politisi senior PDIP Panda Nababan dalam bukunya Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung: Sebuah Otobiografi, Buku Kedua: Dalam Pusaran Kekuasaan, memberikan banyak pujian kepada Jokowi sebagai seorang politisi. Setidaknya ada dua kehebatan politik Jokowi yang digambarkan Panda.

Pertama, Jokowi sangat piawai memainkan politik simbol atau kasarnya pencitraan. Ini diceritakan Panda ketika Jokowi mampir ke rumahnya di Medan. Saat itu Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketika sarapan sebelum berangkat ke bandara untuk bertolak ke Jakarta, Panda menawarkan Jokowi untuk berganti pakaian karena kemeja putihnya sudah lusuh. Namun, secara halus Jokowi menolak.

Seperti yang mudah ditebak, ketika sampai di bandara, Jokowi yang begitu populer dikerubungi masyarakat yang ingin berfoto bersama. Di sana, Panda kemudian paham kenapa Jokowi menolak mengganti pakaian. Citra Jokowi yang merakyat terpampang jelas dengan kemeja putih lusuh dan rambutnya yang awut-awutan.

Ketika akan menaiki pesawat, barulah Jokowi mencuci muka dan berganti pakaian. Menurut Panda, itu adalah pelajaran baginya bahwa politisi perlu merencanakan penampilannya.

Pendapat Panda ini sama dengan Kimly Ngoun dalam tulisannya What Southeast Asian Leaders Can Learn from Jokowi. Menurut Ngoun, Jokowi memiliki kemampuan memainkan politik simbol yang sangat mumpuni, di mana itu menjadi pembedanya dengan pemimpin di Asia Tenggara lainnya.

Kedua, meskipun Jokowi adalah sosok baru dalam perpolitikan nasional, menurut Panda, Jokowi begitu lihai dalam memainkan politik perimbangan. Ini misalnya digambarkan Panda ketika Jokowi berhasil memasukkan Luhut Binsar Pandjaitan ke dalam kabinet.

Saat itu, Luhut curhat ke Panda karena terkejut tidak masuk kabinet yang diumumkan pada Oktober 2014. Luhut kemudian meminta bantuan Panda untuk menanyakan hal itu kepada Jokowi.

Panda berkesempatan menanyakan itu di pesawat kepresidenan dalam penerbangan dari Medan ke Jakarta. Jawab Jokowi, nama Luhut sebenarnya sudah dimasukkan, tapi ditolak oleh Megawati, Surya Paloh, dan Jusuf Kalla (JK) karena dinilai sebagai representasi Partai Golkar.

Sedikit memberi konteks, Partai Golkar yang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 belum masuk koalisi saat itu.

Jokowi kemudian melakukan manuver politik cerdas. Pada 31 Desember 2014, setelah melantik Laksamana Madya Ade Supandi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL), Jokowi membentuk Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan langsung melantik Luhut sebagai Kepala KSP.

Yang membuat ini menarik, menurut Panda, JK saat itu tidak mengetahui Jokowi akan melantik Luhut sebagai Kepala KSP. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi adalah khas politik Jawa. Alon-alon waton kelakon – pelan-pelan asal terwujud.

Sama dengan Panda, Profesor Kishore Mahbubani dalam tulisannya The Genius of Jokowi juga memberikan pujian yang sama. Menurut Mahbubani, Jokowi sangat lihat memainkan politik perimbangan, di mana itu terbukti dengan keberhasilannya untuk tidak terlalu condong ke Tiongkok ataupun AS.

Selain itu, Mahbubani memberikan pujian tinggi kepada Jokowi karena mampu menyatukan Indonesia secara politik, setelah mengalami pembelahan politik ekstrem di Pilpres 2019 dengan menggandeng Prabowo Subianto dan Gerindra masuk kabinet.

Greg Fealy, Sally White, dan Burhanuddin Muhtadi dalam penelitiannya Counter-polarisation and political expediency, juga menyebutkan penurunan polarisasi setelah Prabowo bergabung ke koalisi pemerintah.

Fealy, White, dan Muhtadi berangkat dari rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2021 yang menunjukkan 11 persen responden merasa Indonesia sangat terpolarisasi, 27 persen cukup terpolarisasi, 33 persen sedikit polarisasi, dan 16 persen lainnya tidak melihat adanya polarisasi.

Kemudian, sebesar 81 persen responden tidak keberatan untuk tinggal di dalam satu lingkungan dengan pendukung capres maupun pendukung partai politik yang berbeda dengan pilihan mereka.

Polarisasi dikatakan hanya menjadi perhatian elite di wilayah perkotaan yang terdiri dari para profesional dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan lebih tinggi.

Menurut Fealy, White, dan Muhtadi, tingginya persepsi bahwa Indonesia sangat terpolarisasi adalah buah dari paparan internet. Ini dibuktikan dengan data, di mana 46 persen responden yang menggunakan internet mengatakan Indonesia sangat atau cukup terpolarisasi. Sementara, responden yang tidak menggunakan internet hanya 24 persen yang melihat polarisasi.

Jadi “SBY Kedua”?

Selain dua kehebatan yang disebutkan Panda Nababan, ada dua lagi kehebatan yang terlihat dalam diri Jokowi. Pertama, seperti yang disebutkan sebelumnya, Jokowi benar-benar merupakan magnet politik. Kendati akan purna tugas sebagai RI-1, kelompok relawan Jokowi masih masif dan berpengaruh.

Lebih menariknya lagi, relawan Jokowi akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Musra) di 34 provinsi untuk menjaring capres-cawapres 2024. Hasil Musra nanti akan diberikan kepada Jokowi secara tertutup dan akan diumumkan pada pertengahan 2023.

Kedua, seperti yang disebutkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Juni 2022, sampai saat ini tidak ada kandidat yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang dominan. Artinya, sosok Jokowi masih menjadi nomor satu.

Ini terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi yang konsisten di kisaran 60-70 persen. Selain itu, kita bahkan melihat terdapat gerakan berkala untuk mendukung Jokowi maju kembali di 2024.

Nah, di titik ini ada sebuah pertanyaan menarik yang dapat diajukan. Dengan Jokowi memiliki empat kehebatan politik, mungkinkah mantan Wali Kota Solo ini meninggalkan PDIP dan mendirikan partai politiknya sendiri?

Setidaknya ada tiga alasan kenapa itu bisa terjadi.

Pertama, seperti yang disebutkan Panda Nababan dalam bukunya, Jokowi menunjukkan indikasi sebagai seorang Raja Jawa. Benedict R. Anderson dalam bukunya Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, menyebutkan bahwa pemimpin yang menjalankan politik ala Jawa biasanya akan bertumpu pada upaya pemusatan kekuatan, yakni mengumpulkan kekuatan (power) pada dirinya.

Jika benar Jokowi adalah Raja Jawa, bukan tidak mungkin ia merasa tidak nyaman dengan posisinya saat ini yang berada di bawah PDIP. Seperti yang diketahui, di partai banteng, Megawati adalah pusat gravitasinya. Kemudian, dengan hubungan panas-dinginnya dengan Presiden ke-5 RI itu, bukan tidak mungkin Jokowi ingin lepas dari bayang-bayang Megawati dan PDIP.

Simpulan ini selaras dengan penelitian psikologi yang dipaparkan Julie Beck dalam tulisannya People Want Power Because They Want Autonomy. Menurut Beck, hasrat seseorang atas kekuasaan (power) lebih terpuaskan dengan kondisi berotonomi (tidak didikte pihak lain) daripada kondisi mengontrol orang lain.

Seperti pernyataan Presiden ke-7 AS Andrew Jackson di awal tulisan, jika memiliki utang, itu akan mengikat kita layaknya budak. Pada kasus Jokowi, jika ia merasa memiliki utang politik besar kepada PDIP, sulit baginya untuk bergerak dengan bebas.

Kedua, sudah lama kelompok relawan Jokowi bertindak seperti partai politik. Tidak hanya merasa dapat mengusung capres-cawapres seperti partai politik, fenomena spoils system, yakni bagi-bagi kue kekuasaan juga dinikmati para relawan. Setidaknya, ada 19 relawan Jokowi yang menjadi Komisaris BUMN.

Selain kelompok relawan Jokowi tersebar di 34 provinsi, panitia Musra Relawan Jokowi bahkan diisi oleh nama-nama besar. Ada eks-Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rudiantara, eks-Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Badan Intelijen Negara (BIN) Soedarmo, eks-KSP Donny Gahral Adian, dan berbagai akademisi besar.

Ketiga, Jokowi membutuhkan tameng politik setelah turun takhta dan melanjutkan dinasti politiknya. Seperti yang terlihat pada kasus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI itu mendapat berbagai serangan politik setelah purna tugas. Agar tidak diserang kanan-kiri, Jokowi butuh tameng politik yang dapat diberikan oleh partai politik.

Kemudian, bukan tidak mungkin Jokowi merasa perlu mengamankan karier politik anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, Bobby Nasution. Terkhusus Gibran, namanya bahkan sudah disebut akan bertarung untuk memperebutkan kursi DKI-1.

Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pada Juni 2022, “Saya yakin seribu persen (bahwa) anak mantu presiden bakal naik level di Pilgub 2024. Ini momen yang tepat karena posisi Jokowi masih presiden.”

Untuk mendukung karier politik Gibran, Jokowi tentu harus mengkonsolidasi partai politik. Namun, apakah itu masih bisa dilakukan setelah tidak menjadi RI-1? Atas dasar itu, Jokowi butuh partai politik.

Jika berandai-andai, katakanlah Jokowi benar-benar mendirikan partai politik dengan memanfaatkan kelompok relawannya yang masif, mantan Wali Kota Solo itu sepertinya akan mengulang kasus SBY pada 2003 lalu.

Kembali mengutip buku Panda Nababan, Megawati disebut merasa dibohongi oleh SBY karena mengaku tidak akan maju di Pilpres 2004. Namun, di depan media, SBY justru memainkan “politik teraniaya” dengan menyebut dirinya tidak diundang rapat kabinet dan kemudian maju bersama Jusuf Kalla.

Jika Jokowi benar-benar mendirikan partai politik, besar kemungkinan partai ini akan menjadi partai kuat. Alasan utamanya adalah Jokowi yang dapat menjadi ikon partai. Variabel figur dominan dan populer ini yang tidak dimiliki kebanyakan partai-partai baru, sehingga kandas masuk Parlemen.

Well, sebagai penutup, perlu kembali dipertegas bahwa tulisan ini adalah interpretasi semata. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan karier politik Presiden Jokowi bersama dengan kelompok relawannya.

Lagipula, selain SBY, ada lagi contoh presiden yang sukses mendirikan partai politik. Dia adalah Presiden ke-7 AS Andrew Jackson yang mendirikan Partai Demokrat pada tahun 1828. Kini, bersama dengan Partai Republik, Partai Demokrat menjadi salah satu partai dominan di AS. (R53)