Salah satu hal mencolok dari gaya populisme Jokowi adalah ambisi kebijakan developmentalisme yang menyasar pembangunan infrastruktur secara masif.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ada hari ini, 20 September 2018, KPU akan mengumumkan secara resmi nama capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2019. Setelah beberapa waktu lalu sempat terjadi turbulensi politik terkait sosok cawapres di masing-masing kubu, kini baik Jokowi maupun Prabowo Subianto akan mulai dihadapkan pada program-program kampanye, termasuk tentang depresiasi rupiah yang salah satunya diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi-politik global.

Menjelang Pilpres 2019, publik tentu menunggu keterbaruan visi dan misi kedua pasang capres-cawapres, terutama dalam merespon tantangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di ujung senja kepemimpinanya, bagaimana sebenarnya kinerja Jokowi sebagai petahana dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah instabilitas politik dan ekonomi kita hari ini?

Jika pemimpin Indonesia hari ini hanya fokus pada kebijakan developmentalisme dan populisme politik yang menyasar pada tujuan elektoral, hal ini akan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan kesejahteraan ekonomi. Share on XMengingat Kembali Populisme Jokowi

Merefleksikan kembali populisme politik terasa penting akhir-akhir ini. Saat kondisi politik dunia juga mengalami turbulensi dan mulai muncul pemimpin-pemimpin populis “gila” di beberapa belahan dunia seperti Donald Trump di Amerika Serikat (AS), Indonesia juga sepertinya terjebak dalam arus politik itu.

Tentu kita tidak lupa dengan janji-janji politik Jokowi yang begitu membius pemilih di Pilpres 2014 lalu. Sosok Jokowi yang sederhana dengan semua programnya yang merakyat memang menarik hati banyak pemilih, terutama dari kelas menengah ke bawah.

Menurut banyak pengamat, populisme politik muncul karena rakyat jenuh dengan peran negara dan parpol yang diangap korup dan oligarkis. Michael L. Conniff menjelaskan bahwa populisme merupakan bagian dari oportunisme politik dan strategi yang dirancang untuk menarik pemilih.

Politik populis mengutamakan mobilisasi politik, terutama dalam bentuk gerakan sosial massa dan organisasi partai yang terlibat gerakan sosial. Kemampuan politik populis untuk menciptakan bentuk-bentuk baru dari keterlibatan politik sangat penting di era penurunan partisipasi politik formal.

Pada saat yang sama, dalam demokrasi yang terkonsolidasi, populisme dapat mengikis institusi demokrasi dan berkompetisi dengan rezim otoriter. Populisme juga terkait erat dengan polarisasi politik.

Pada masa kampanye 2014, figur Jokowi dicitrakan sebagai sosok populis yang dibangun sejak ia menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta melalui program di bidang kesehatan dan pendidikan untuk rakyat miskin. Pendekatan “blusukan” untuk mengetahui problem langsung masyarakat dan mendiskusikan solusinya juga menjadi salah satu gaya yang dianutnya.

Kesan pejabat negara yang angkuh, birokratis, korup dan formal serta berjarak dengan rakyat, ia dekonstruksi dengan dialog dan informalitas. Lalu, karena dipandang jujur, sederhana, dan bukan mewakili oligarki elite politik, Jokowi dianggap sebagai representasi masyarakat, yang tertuang dalam slogan kampanye “Jokowi adalah Kita”. Slogan itu berhasil mengantarkannya menang dalam Pilpres 2014.

Ilusi Proyek Developmentalisme Jokowi

Seiring berjalannya pemerintahan Jokowi, salah satu hal yang mencolok dari gaya populisme pria kelahiran Solo itu adalah ambisi kebijakan developmentalisme yang menyasar pembangunan infrastruktur secara masif. Ia mengklaim bahwa Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran guna membangkitkan performa ekonomi.

Eve Warburton dari Australia National University dalam papernya berjudul Jokowi and the New Developmentalism berargumen bahwa Jokowi hampir secara eksklusif berfokus pada serangkaian program ekonomi pragmatis yang sempit, khususnya di bidang infrastruktur, deregulasi dan de-birokratisasi.

Sementara developmenatlisme itu sendiri berfokus pada argumentasi bahwa pembangunan dapat diwujudkan dengan baik melalui pasar dalam negeri yang kuat, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan kebijakan lain yang menunjangnya, misalnya terkait peningkatan tarif impor untuk melindungi barang-barang produksi dalam negeri.

Dalam desain dan implementasinya, Jokowi memaksimalkan peran negara dalam setiap aspek kebijakan. Bagi Jokowi, negara berfungsi untuk menyediakan layanan ekonomi dan memelihara industri lokal, serta menjadi lokomotif bagi pembangunan infrastruktur.

Namun, visi tersebut tidak disertai dengan program substantif untuk membangun pemerintahan yang transparan dan bersih. Jokowi memang selalu dicirikan oleh jalan politiknya yang bersih – hal yang sempat disinggung oleh Mahfud MD di program Indonesia Lawyers Club (ILC). Tetapi, ia tidak mampu sepenuhnya mengendalikan dampak dari sistem politik yang transaksional dan oligarkis dengan kartel partai politik di dalamnya.

Jokowi bahkan mengkalkulasi bahwa reformasi antikorupsi berisiko mengganggu keseimbangan politiknya dan mungkin akan menghambat ambisi program infrastruktur pemerintah – sekalipun beberapa pendapat lain menyebut isu korupsi juga dipakai untuk menghadapi lawan politiknya. (Baca: Jokowi, The Next Xi Jinping?)

Sepanjang tahun 2016, Jokowi berhitung secara politik, dan bahkan terlihat “menganggap” isu hak asasi manusia maupun keadilan sama sekali tidak menguntungkannya secara politik – utamanya dalam konteks strategi pemenangan Pemilu. Saat tawaran untuk kembali maju pada Pilpres 2019 muncul, strategi yang ia pakai adalah mempertahankan otoritas atas parlemen dan kabinet.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Jokowi memberikan peran yang begitu besar pada BUMN yang secara ekonomi politik akan berisiko dalam dua aspek. Pertama, rentan terjadinya mark-up dan korupsi. Kedua, posisi BUMN yang begitu kuat akan menyebabkan proyek tidak berjalan secara efisien karena akan terjadi monopoli pasar yang punya dampak lanjutan terhadap kelesuan ekonomi di sektor privat.

Bahkan Bank Dunia telah menyoroti keterlibatan BUMN yang cukup masif dalam proyek infrastruktur. Menurut lembaga tersebut, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan pendanaan besar. Jika ada kompetisi yang sehat, pendanaan bisa lebih efisien.

Bahkan, dalam laporannya, lembaga pemeringkat utang dunia, Standard & Poor’s (S&P) mengkhawatirkan posisi neraca keuangan BUMN konstruksi seiring meningkatnya utang perusahaan plat merah tersebut.

Analis S&P Xavier Jean menyebutkan, utang dari empat perusahaan konstruksi besar milik negara naik 57% menjadi sekitar US$ 11,3 miliar atau setara Rp 156,2 triliun pada tahun lalu. Kenaikan utang ini adalah pertanda bahwa proyek infrastruktur mulai overdosis.

Jokowi’s War on Inflation Puts Populism First, Reform Second https://t.co/Fshzjj0u3n

— M. Chatib Basri (@ChatibBasri) May 2, 2018

Sejauh ini, belum ada langkah konkret dalam merespon potensi kegagalan proyek developmentalisme selain menututup-nutupinya dari masyarakat luas. Pada titik ini, reformasi kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini. Namun, melihat tarik menarik kepentingan politik yang terdapat dalam proses pengambilan kebijakan serta momentum tahun politik yang sudah di depan mata, tentu hal tersebut akan sulit tewujud.

Masih Mau Populisme Lagi?

Menjelang Pilpres 2019, tentu publik bertanya-tanya apakah Jokowi akan kembali menggunakan strategi populis yang serupa atau tidak untuk memenangkan Pemilu.

Faktanya, beberapa pihak menyebut strategi populisme politik sebenarnya sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di masa depan. Jika melihat pola kepemimpinan Jokowi dalam empat tahun terakhir, banyak pengamat yang menyatakan bahwa ancaman bagi demokrasi begitu nyata di Indonesia.

Dalam forum Australia National University, Indonesia Political & Economic Update 2018, Indonesia disebut mengalami 3 indikator kemunduran demokrasi yang ditandai dengan kebangkitan politik Islam, menguatnya peran institusi negara, dan represi terhadap oposisi politik yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, beberapa pembicara dalam forum tersebut menyatakan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia memungkinkan untuk kembali menjadi negara otoriter.

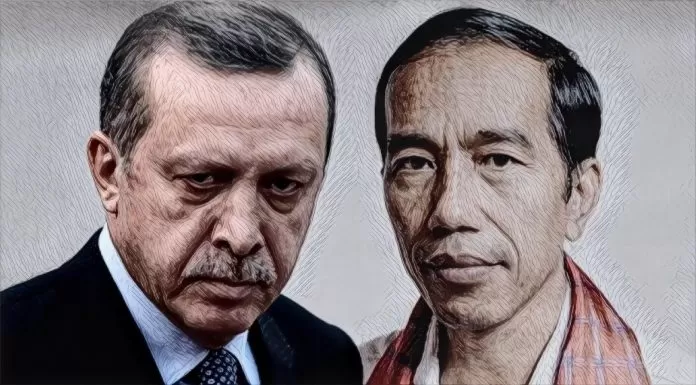

Populisme Jokowi juga dianggap memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di Turki di bawah kepemimpinan Erdogan. Dengan partainya AKP, Erdogan juga mengembangkan isu ekonomi kesejahteraan sebagai narasi yang ditekankan dalam setiap kampanye dari tahun 2002 hingga 2015.

Dalam konteks kebijakan developmentalisme, Erdogan juga memiliki ambisi yang besar yang terlihat dari strategi kampanye pada Pemilu 2015. Ia menekankan perlunya proyek developmentalisme untuk Turki dalam visi “Target 2023” yang terkonsentrasi pada pembagunan jaringan kereta api berkecepatan tinggi dan bandara. Padahal, beberapa pakar kebijakan publik di Turki menyebutkan bahwa investasi untuk proyek ini belum memadai.

Selain itu, strategi populis Erdogan lainnya untuk memenangkan Pemilu adalah penggunaan slogan “AKP adalah Turki ” – slogan yang mirip dengan “Jokowi adalah Kita” milik Jokowi. Erdogan menekankan bahwa ia dan partainya adalah perawat bagi seluruh Turki dan tidak pernah gagal berkampanye di provinsi-provinsi sejak ia menjadi Perdana Menteri pada 2002.

Bahkan AKP juga melakukan kompromi dengan gerakan Islam politik. Profesor Taner Akan dari Kocaeli University, Turki, mengatakan bahwa AKP adalah partai yang lahir dari kompromi antara kekuatan negara sekuler Turki yang otoritarian dengan partai-partai Islam sebelumnya yang sangat anti Barat dan bertujuan menegakkan negara Islam yang berlandaskan syariah. Karena itu, AKP merupakan partai yang paling sukses membangun koalisi lintas kelas dan agama.

Meskipun terdengar hebat, namun populisme Erdogan pada akhirnya juga mengarah pada praktik otoritarian dalam menjalankan kekuasaanya. Menurut Berk Esena dan Sebnem Gumuscu dalam tulisannya berjudul Rising competitive authoritarianism in Turkey, Pilpres di Turki pada Juli 2015 adalah bukti otoritarianisme Erdogan yang menggunakan kekuasaanya sebagai petahana dalam memanipulasi proses demokrasi tersebut.

Lalu bagaimana dengan Jokowi? Apakah mungkin sang presiden akan mengikuti jejak Erdogan dan berubah otoriter? Tentu semuanya masih menjadi tanda tanya. Yang jelas aksi-aksi politik yang terlihat belakangan misalnya terhadap gerakan #2019GantiPresiden membuat banyak orang mengarahkan telunjuknya ke sana.

Kini Indonesia dan Turki sama-sama mengalami turbulensi ekonomi ditandai dengan terdepresiasinya mata uang Lira dan Rupiah sebagai dampak perang dagang Tiongkok dan AS. Jika pemimpin Indonesia hari ini hanya fokus pada kebijakan developmentalisme dan populisme politik yang hanya menyasar pada tujuan elektoral, tentu hal ini akan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan risiko terjadinya krisis ekonomi akan menjadi ancaman utama. (M39)