Seleksi hakim akan digelar Juli mendatang. Menyambut detik-detik pelaksanaannya, banyak pihak menggugat transparansi, akuntabilitas, dan integritas sistem seleksi hakim demi menghasilkan hakim yang jujur, adil dan anti korupsi.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]G[/dropcap]ugatan tersebut tak datang begitu saja tanpa sebab. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung (MA), rumah para hakim, memang berada dalam tahapan krisis, mengingat beberapa perkara menyandung hakim di Indonesia.

Beberapa contoh kasus yang sempat menghebohkan, adalah pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang, yang melanggar ketetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, serta tersangkutnya pejabat MA, Patrialis Akbar, sebagai tersangka suap, hingga kasus Akil Mochtar.

Belum selesai kasus tersebut, kini MA mengajukan permintaan merekrut calon hakim melalui CPNS. Permintaan itu, diluluskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atas alasan kekurangan jumlah hakim. “Kami sudah melakukan pendalaman dan evaluasi. hasilnya memenuhi perhitungan obyekif, beban kerja, dan kepentingan jabatan,” jelas juru bicara Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman.

Sejak 2010, MA memang tidak membuka rekrutmen hakim baru karena ada amanat pada proses rekrutmen untuk melibatkan Komisi Yudisial (KY). Amanat tersebut tertuang dalam Undang-Undang Kuasa Kehakiman Tahun 2009. Namun, UU tersebut dibalas oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dengan resmi mengeluarkan KY dari proses rekrutmen hakim tingkat pertama dalam putusan uji materi.

Walaupun tertutup dan tak melibatkan lembaga lain, MA mengaku memiliki standar dan sistem penyeleksian yang ketat, serta menerapkan standar nilai tinggi dalam tes psikologi atau personal assestment. Dengan demikian, diharapkan calon-calon hakim yang lolos adalah mereka yang memiliki kualitas dan integritas yang mumpuni. “Harapannya akan objektif. Setiap hasil wawancara akan dibawa ke rapat grup pansel. Jadi, bukan keputusan perorangan,” tambah Suhadi.

Menurut Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, saat ini MA membutuhkan 1.684 orang hakim. Menurutnya jumlah itu sudah mengakumulasi hakim yang pensiun, meninggal, dan diberhentikan di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama selama tujuh tahun terakhir. “Belum lagi tahun 2019, pemilu serentak akan memunculkan banyak perkara dan gugatan. Maka dari itu, kami harus siap,” kata Pudjoharsoyo.

Suhadi juga menambahkan jika keputusan seleksi melalui jalur CPNS, hanyalah solusi sementara untuk menambal kekurangan hakim.

DPR: Pejabat Negara, Bukan Pegawai Negeri!

Sistem rekrutemen hakim melalui jalur CPNS, bukan berarti tak menjadi soal, hanya karena dilindungi oleh Peraturan MA dan MK dalam putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang pengujian terhadap UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentangPengadilan Agama, dan UU nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN.

Kritik deras berdatangan mulai dari kalangan lembaga publik hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Asrul Sani, selaku anggota Komisi Hukum DPR menilai, seleksi calon hakim melalui jalur CPNS berpotensi bergesekan dengan draf dan arah Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, terutama Pasal 19 yang menyatakan posisi hakim adalah sebagai pejabat negara. “Kami harus mengingatkan tentang bagaimana status para calon nantinya, pegawai negeri atau pejabat negara,” ungkap Asrul Sani.

MK

MK

Hal senada turut disuarakan oleh Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani. Menurutnya, keputusan rekrutmen melalui jalur CPNS justru menjadi preseden mengembalikan para hakim sebagai aparatur sipil negara, “Bagaimana caranya hakim yang punya standar etika dan perilaku, diawasi dengan aturan aparatur sipil negara?” ujarnya.

Lebih lanjut, MK bahkan juga tak menyadari bahwa rekrutmen hakim semacam ini, akan berimbas pada memburuknya kualitas hakim yang dihasilkan. Wewenang MA sebagai satu-satunya institusi tunggal yang melakukan rekrutmen hakim, tak dipungkiri makin mengentalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tren Hukuman Koruptor Menurun, Contoh Kualitas Hakim Memburuk?

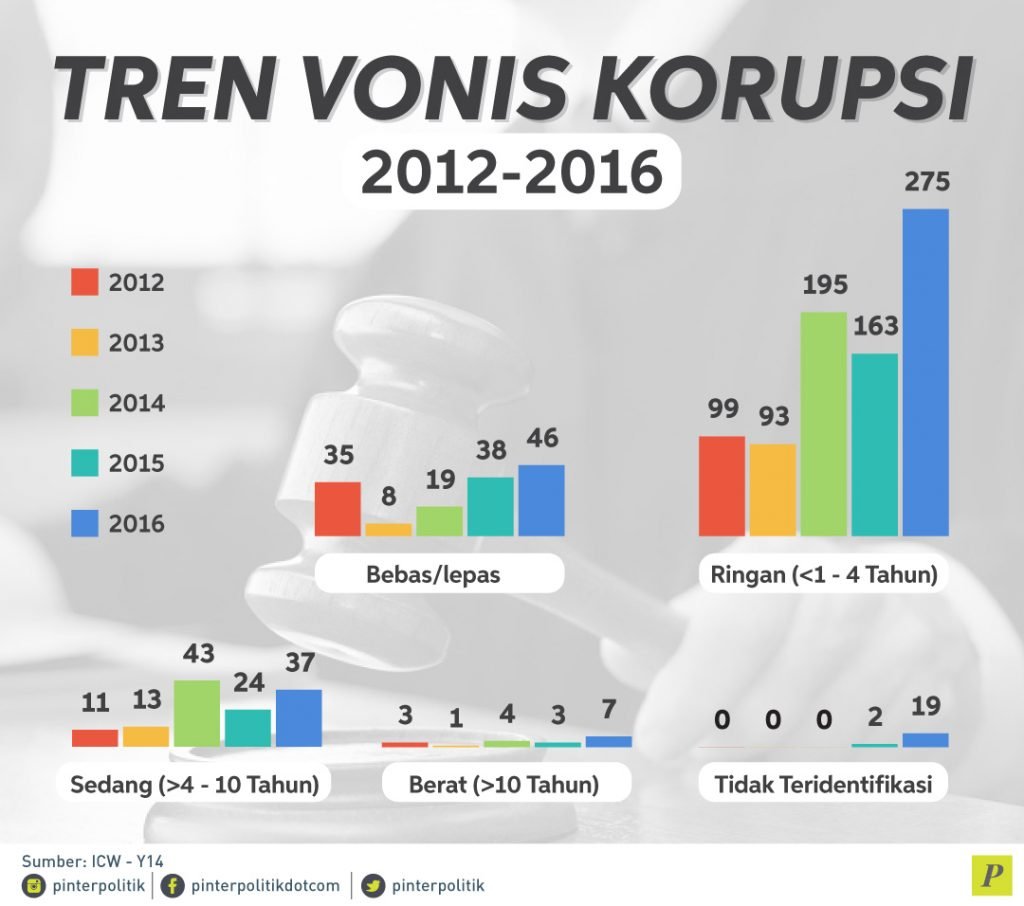

Ungkapan maraknya praktik KKN dalam tubuh MA, didasari oleh temuan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan bahwa vonis bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi periode Januari hingga Juni 2016 adalah yang teringan sepanjang periode lima tahun terakhir. Rata-rata, koruptor menerima hukuman penjara hanya mencapai dua tahun satu bulan. Selama Januari hingga Juni 2016 menunjukan, dari 384 terdakwa, 275 di antara mereka divonis satu sampai empat tahun penjara, sedangkan 46 terdakwa divonis bebas.

Lalola Eshter dari ICW memperlihatkan kejanggalan tersebut. Ia merujuk sejumlah kasus yang berujung pada vonis hukuman penjara selama satu tahun, namun kerugian negara yang ditimbulkan bisa mencapai miliaran rupiah.

Menanggapi temuan ICW tersebut, Asep Iriawan, mantan hakim, berpendapat maraknya vonis hukuman penjara di bawah empat tahun untuk koruptor mencerminkan kualitas hakim tindak pidana korupsi di Indonesia. “Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi awalnya karena ada ketidakpercayaan sama pengadilan negeri. Orang-orang pengadilan tipikor kan harusnya memang orang-orang anti korupsi. Tapi sekarang kalau faktanya menurun dan terbukti beberapa hakim tertangkap tangan menerima suap ketika menangani kasus korupsi, ya paradigma mereka tidak berubah. Dalam otak mereka, duit,” sinis Asep.

Padahal, jika membaca Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, mungkin akan banyak yang iri. Gaji pokok seorang Hakim Konstitusi memang hanya Rp. 4,2 juta, namun tunjangannya mecanapi Rp. 73 juta atau 18 kali gaji pokok. Angka tersebut terus membesar sesuai jabatan sang hakim. Untuk ketua Mahkamah Konstitusi, mendapat gaji pokok Rp. 5 juta dan tunjangannya mendapat lebih dari Rp. 121 juta atau 24 kali gaji pokok.

Sementara itu Suhadi, juru bicara MA, berkilah jika temuan ICW tak bisa dipukul rata. “Kita lihat kasus per kasus Kalau kasus besar, hukumannya rendah, itu tidak lumrah. Tapi kalau kasusnya kecil, hukumannya di bawah empat tahun, ya masih dipandang lumrah,” ujar Suhadi. Ia meminta ICW memverifikasi data temuannya tersebut.

Bagaimana Solusinya?

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oce Madril menuturkan, MA belum berhasil membuktikan lembaganya bersih dari nepotisme dan kolusi. “Ada tiga persoalan di tubuh MA, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” ujar Oce. Maka dari itu, Oce menyarankan MA harus melibatkan lembaga eksternal dan masyarakat dalam seleksi calon hakim.

Ditambahkan oleh Sunoto Abu Majid, Anggota Forum Diskusi Hakim Indonesia mengatakan, jika MA bisa melibatkan Komisi Yudisial (KY) atau lembaga lain dalam proses seleksi. “Kami (para hakim) berharap hasilnya adalah hakim yang berkualitas. Kehadiran KY mungkin bisa membantu melihat sisi etik dan perilaku calon,” katanya kemudian.

Meihat darurat kebutuhan hakim, memang jalan melakukan rekrutmen secepatnya adalah hal yang paling baik ditempuh. Namun, pola rekrutmen yang dilakukan memang harus transparan dan melibatkan pihak lain, seperti KY, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPTAK). Tujuannya jelas, meminimalisir praktik KKN dan politik praktis yang sering menimpa Mahkamah Agung.

Keikutsertaan KY dalam penilaian etika dan calon perilaku hakim, serta kontribusi KPK dan PPTAK dalam melacak track record calon hakim berperan penting untuk menjamin proses rekrutmen hakim berjalan secara akuntabel dan melahirkan hakim berkualitas.

Muhammad Ikhsan Aulia, peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Padang, menyatakan bahwa pola persoalan rekrutmen hakim MA ini bisa dipecahkan dengan terlebih dahulu menuntaskan proses legislasi RUU Jabatan Hakim di DPR. Dengan demikian, MA dapat melakukan rekrutmen hakim secara transparan dan partisipatif. (Berbagai Sumber/A27)