Narasi memasangkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani mengemuka di kalangan kader PDIP. Beberapa pihak menilai ini sebagai cara untuk meminimalisir gesekan politik yang terjadi di antara dua kubu pendukung masing-masing tokoh. Namun, tak sedikit juga yang menilai ini sebagai strategi untuk “menyelamatkan” peluang Puan. Pasalnya, nama terakhir dianggap tak punya citra politik sebagus Ganjar. Nyatanya, fenomena Puan ini menjadi salah satu gambaran kondisi politik di Indonesia yang terkungkung konsep spoon class society alias masyarakat kelas sendok.

“The price of democracy is the ongoing pursuit of the common good by all of the people.”

::Saul Alinsky (1909-1972), aktivis dan ahli politik asal Amerika Serikat::

Sudah menjadi rahasia umum jika mayoritas masyarakat kita selalu menilai seseorang dari latar belakang personal maupun keluarganya. “Kamu anak siapa?” atau “Kamu tahu nggak saya anak siapa?” adalah beberapa contoh pertanyaan yang umumnya dijumpai dalam keseharian pergaulan kita.

Pertanyaan-pertanyaan yang demikian sebenarnya merepresentasikan kondisi umum klasifikasi atau pengelompokan kelas-kelas dalam masyarakat kita yang menggunakan keberhasilan dan kesuksesan orang tua sebagai patokan pencapaian anak-anaknya.

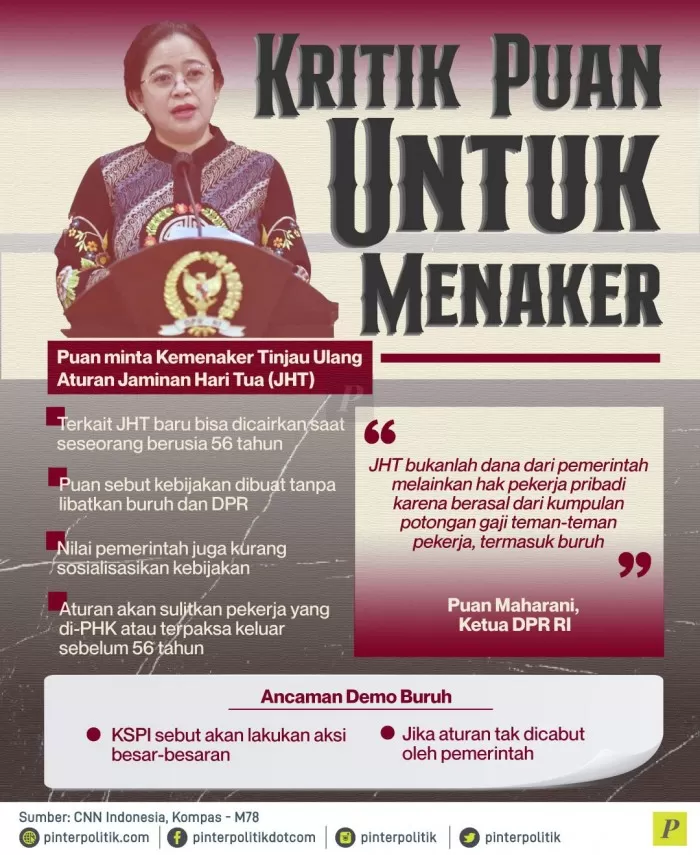

Dalam konteks politik di Indonesia hal ini sangat umum dijumpai. Seperti disinggung di awal, Ketua DPR Puan Maharani adalah contoh representasi dari kisah “kamu anak siapa” yang berhasil di dunia politik. Sebagai putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan jelas mendapatkan privilege atau keuntungan tersendiri yang menunjang karier politiknya.

Namun, Puan tidak sendiri. Ada juga tokoh macam Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang menjadi kelanjutan citra politik sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konteks kesuksesan dan kebesaran orang tua juga bisa dilihat dalam sosok macam Prabowo Subianto yang ayahnya pernah menjabat sebagai menteri di era Soekarno dan Soeharto.

Lalu ada juga Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ayahnya – Hartarto Sastrosoenarto – pernah menjabat sebagai menteri di era Soeharto. Bahkan selama perjalanan republik ini, setidaknya ada 2 tokoh yang menentukan garis perjalanan negara – Soekarno dan Soeharto – yang sama-sama memberikan warisan politik pada anak-anak mereka.

Kalau kita mau menelusuri satu per satu tokoh nasional saat ini, sangat mungkin kita akan menemukan fakta bahwa mereka adalah anak-anak yang meneruskan kesuksesan orang tua mereka. Mungkin pengecualiannya ada pada diri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang karier politiknya dibangun dari bawah.

Fenomena kesuksesan anak yang ditentukan oleh kesuksesan orang tua ini tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan benarkah kesuksesan keluarga akan sangat menentukan kesuksesan kiprah politik seseorang?

Masyarakat Kelas Sendok

Fenomena kesuksesan orang tua yang menentukan kesuksesan anak-anak ini memang kebanyakan dilihat dari apa yang disebut sebagai politik dinasti. Ini adalah kondisi ketika orang tua memberikan privilege kepada anak-anaknya, baik itu dalam karier maupun dalam politik.

Namun, sebenarnya kondisi ini bisa dilihat dalam kacamata kondisi sosial masyarakat lewat apa yang disebut sebagai spoon class theory atau teori masyarakat kelas sendok. Teori ini pada dasarnya mengklasifikasi kelas-kelas dalam masyarakat dari “jenis sendok” atau representasi aset yang dimiliki oleh orang tua.

Konsep atau gagasan ini berangkat dari pepetah dari Inggris: “Born with a silver spoon in one’s mouth” – lahir dengan diberi makan oleh sendok perak. Ini berangkat dari kondisi banyak bangsawan dan orang-orang kaya di Inggris pada zaman dulu yang menggunakan peralatan makan yang terbuat dari logam seperti perak atau emas sebagai gambaran status kekayaan mereka. Anak-anak mereka umumnya diberi makan oleh para pengasuh dengan alat-alat makan perak atau emas tersebut.

Nah, kondisi inilah yang kemudian melahirkan anggapan bahwa status kekayaan orang tua itu akan menentukan nasib anak-anaknya di kemudian hari. Jika orang tuanya punya aset berlimpah dan kekayaan yang luar biasa banyaknya, tidak heran jika anak-anaknya di kemudian hari juga akan mengikuti jejak langkah orang tua mereka tersebut.

Spoon class theory ini pernah ramai dipergunjingkan oleh masyarakat di Korea Selatan di sekitaran tahun 2015 lalu sebagai penggambaran kondisi kapitalisme ekonomi saat itu dan bagaimana kelas-kelas sosial dibentuk secara turun-temurun.

Di beberapa sumber, kelas masyarakat sendok atau spoon class society ini diklasifikasikan mulai dari diamond spoon atau kelas sendok berlian sebagai yang tertinggi yang populasinya hanya 0,1 persen dari keseluruhan masyarakat. Lalu ada platinum spoon, gold spoon, silver spoon, bronze spoon, steel spoon, wooden spoon, soil spoon, dan yang paling rendah adalah dirt spoon.

Menariknya, keberadaan spoon class society ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai hyperreality. Ini adalah kondisi yang disebut oleh para pemikir macam Jean Baudrillard, Albert Borgmann, Umberto Eco, dan lain-lain, sebagai keadaan ketika sesuatu yang nyata dan fiksional menjadi tercampur baur dan sulit dibedakan.

Salah contohnya bisa dilihat dalam demokrasi. Idealnya, demokrasi menghadirkan kesetaraan bagi semua orang untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama, baik untuk menduduki jabatan politik tertentu, atau untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Namun, dengan adanya spoon class society, kesetaraan yang benar-benar setara itu tidak pernah terjadi. Privilege yang dimiliki oleh anak-anak orang yang lebih beruntung secara ekonomi maupun yang orang tuanya secara politik punya jabatan, tentu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang biasa.

Karena berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi, anak-anak dari kelas golden spoon atau silver spoon umumnya akan menikmati akses pendidikan yang jauh lebih baik, gizi yang lebih cukup – mengingat gizi juga ikut menentukan tumbuh kembang dan kecerdasan seseorang – dan lain sebagainya. Akibatnya, mereka tentu dianggap punya kompetensi yang lebih baik dibandingkan orang-orang seusianya dari kelas yang berbeda.

Memang kondisi yang demikian tidak selalu terjadi, namun tetap menjadi fenomena yang cukup umum. Akibatnya, ketika ada kesempatan menjadi pemimpin, orang-orang dari kelas teratas akan dianggap jauh lebih mumpuni dalam membuat kebijakan publik dibandingkan kelas yang ada di bawahnya.

Hal tersebut tentu paling terasa dalam dunia politik, di mana anak-anak dari para pejabat publik atau politisi yang telah sukses umumnya punya akses yang jauh lebih terbuka untuk mengikuti jejak orang tuanya.

Dalam konteks Puan Maharani, jelas spoon class theory ini juga terjadi. Pertanyaannya adalah apakah hal ini buruk?

Bukan Hal Yang Salah

Jawabannya tergantung kasusnya. Jika anak-anak dari kelas sendok yang lebih tinggi yang kemudian mendapatkan kesempatan lebih baik dalam politik tersebut adalah benar-benar mereka-mereka yang secara pendidikannya bagus, secara moralnya juga bisa dipertanggungjawabkan dan secara kapabilitas memimpinnya juga bagus, maka hal tersebut tentu saja bagus.

Mereka bisa merumuskan kebijakan publik yang lebih baik dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin serta merata.

Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa anak-anak dari kelas sendok yang lebih tinggi nyatanya tidak mampu memiliki keutamaan-keutamaan sebagai pemimpin yang baik, maka hal tersebut tentu kurang baik.

Dalam kasus Puan, mungkin yang masyarakat belum lihat adalah keutamaan-keutamaannya sebagai pejabat publik. Puan belum banyak menampilkan bagaimana sebagai sosok pemimpin ia perlu ada di pihak masyarakat. Yang justru dilihat masyarakat selama ini adalah ia terjebak dalam “drama-drama” macam mematikan microphone saat sidang di DPR dan lain sebagainya.

Ini penting untuk Puan jika memang ingin punya karier politik yang menanjak. Dengan kondisi popularitas dan elektabilitas yang terus terpuruk, sulit membayangkan Puan bisa mencapai kesuksesan seperti yang pernah dicapai oleh ibunya.

Pada akhirnya, realitas Puan dan spoon class society ini membuka mata kita bahwa kesetaraan yang benar-benar setara itu memang tidak pernah ada. Namun, bukan berarti kesempatan untuk menjadi lebih baik itu tertutup untuk masyarakat kelas sendok yang lebih di bawah. Bagaimanapun juga, demokrasi punya pilar meritokrasi yang memberikan ruang bagi orang-orang berkemampuan baik untuk tampil.

Demikianpun juga, ketika anak presiden, atau anak politisi mendapatkan posisi tertentu, hal tersebut juga tidak salah. Itu karena mereka punya kemampuan lebih baik dibandingkan dengan kelas masyarakat yang ada di bawahnya. Sebab, seperti kata Saul Alinsky di awal tulisan, prinsip demokrasi adalah tentang pemenuhan kepentingan umum oleh semua orang. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.