Dengarkan artikel berikut. Artikel ini dibuat dengan teknologi Artificial Intelligence.

Kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) jadi sorotan dunia. Mungkinkah ada intrik mendalam yang akhirnya membuat AS terpaksa ambil langkah ini?

Ketika Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan kenaikkan tarif impor secara luas terhadap berbagai negara, banyak analis tergesa-gesa menyimpulkannya sebagai bentuk proteksionisme baru yang mengancam tatanan perdagangan global.

Namun menariknya, pendekatan semacam itu cenderung mengabaikan satu kenyataan penting: kebijakan tersebut sebetulnya muncul dalam lanskap fiskal dan perdagangan yang telah rusak sebelum Trump kembali ke tampuk kekuasaan. Tarif bukanlah awal dari kekacauan—ia adalah gejala dari ketidakseimbangan struktural yang telah lama terjadi.

Artikel peneliti ekonomi politik dari Progressive Policy, Ben Ritz dan Alex Kilander, menyebutkan bahwa warisan fiskal dari pemerintahan Biden menyisakan persoalan yang serius. Defisit anggaran membengkak bahkan di luar masa krisis, sementara pembayaran bunga utang menyedot porsi besar belanja negara.

Dalam konteks seperti ini, kebijakan fiskal tradisional seperti stimulus atau pemotongan pajak bisa jadi tidak lagi memiliki ruang manuver yang cukup. Trump menghadapi pemerintahan dengan dompet kosong, namun ekspektasi publik yang tetap tinggi.

Masalah serupa muncul di ranah perdagangan. Seperti diuraikan oleh analisis peneliti politik internasional dari King’s College London, James Scott,menyebutkan bahwa ketergantungan Amerika terhadap impor dan rendahnya daya saing industri domestik telah menciptakan defisit perdagangan kronis. Sistem global yang selama ini menguntungkan sebagian elite, justru meminggirkan sektor-sektor produksi dalam negeri.

Dari sini, menarik kemudian untuk kita pertanyakan, jika kebijakan kenaikkan tarif perdagangan begitu kontroversial dan riskan, mengapa Trump tetap menerapkannya?

Alat Darurat Pertahanan Negara dalam Krisis Fiskal?

Dalam perspektif ekonomi-politik, tarif memiliki sejarah panjang sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan fiskal. Sejak era merkantilisme hingga kebijakan substitusi impor di Amerika Latin, tarif digunakan ketika negara merasa tak mampu lagi mengandalkan mekanisme pasar bebas. Kini, Amerika Serikat—negara yang pernah menjadi arsitek utama liberalisasi perdagangan—menggunakan kembali instrumen yang dulu dianggap kuno.

Keputusan ini tampaknya dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal yang ekstrem. Menurut data terbaru, rasio utang terhadap PDB AS telah melampaui 100%, dan bunga utang tahunan mencapai $1 triliun. Dalam kerangka political survival theory dari Bueno de Mesquita, kebijakan yang diambil dalam kondisi seperti ini bukan bertujuan maksimalisasi kesejahteraan umum, melainkan menjaga stabilitas politik dan kelangsungan pemerintahan. Tarif, dalam hal ini, menjadi semacam “pajak tidak langsung” yang memungkinkan pemerintah mengumpulkan pendapatan tanpa harus melawan opini publik lewat kenaikan pajak langsung.

Lebih jauh, tarif ini juga memainkan peran dalam mobilisasi dukungan politik. Dalam konteks politik domestik AS yang terpolarisasi, Trump menggunakan retorika tarif sebagai cara untuk membangun kembali kepercayaan kalangan kelas pekerja industri yang merasa ditinggalkan globalisasi. Sebagaimana dicatat oleh artikel di King’s College, tarif ini juga menargetkan sektor-sektor tertentu di China yang dianggap merugikan struktur manufaktur AS. Namun efektivitasnya tetap menjadi perdebatan, karena harga barang konsumsi dalam negeri juga bisa meningkat.

Dari sisi geopolitik, kebijakan ini bisa dibaca sebagai respons terhadap realitas dunia multipolar yang tak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh dolar AS. Dalam teori hegemonic stability, kekuatan ekonomi dan fiskal merupakan prasyarat bagi negara untuk menjaga dominasinya dalam sistem global. Tanpa fiskal yang sehat, kemampuan Amerika untuk memimpin tata perdagangan global pun merosot, sehingga proteksionisme menjadi bentuk defensif dari kehilangan status hegemon.

Akhirnya, yang patut dicatat adalah bahwa tarif bukan solusi jangka panjang, melainkan penahan krisis jangka pendek. Kebijakan semacam ini menunjukkan bagaimana negara-negara bahkan sekuat Amerika sekalipun, ketika terjerat krisis fiskal dan tekanan global, akan mencari jalan pintas untuk menjaga stabilitas internal. Dan dalam kondisi seperti ini, pilihan “rasional” tidak selalu identik dengan pilihan “ideal”.

Prabowo dan Trump di Pusaran Sejarah yang Sama?

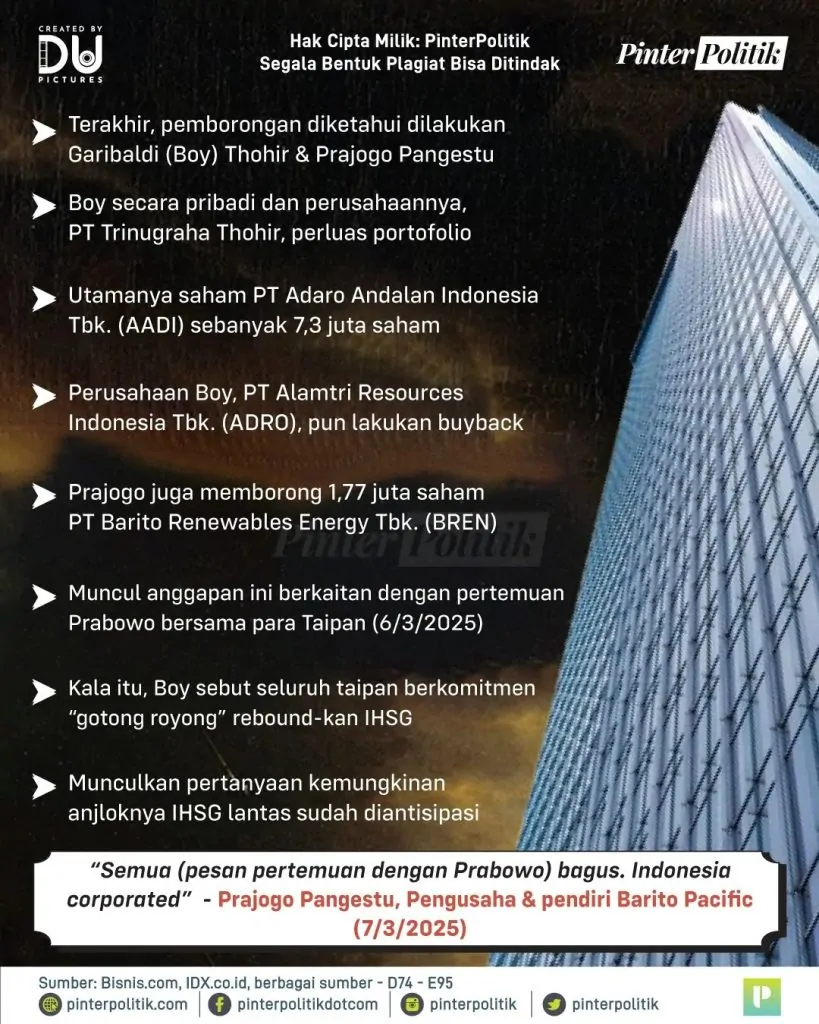

Lebih menariknya lagi dari isu proteksionisme Trump ini adalah, dinamika yang dialaminya tampaknya bukan hanya menimpa pemerintah AS. Presiden Prabowo Subianto di Indonesia pun mewarisi tantangan fiskal yang serupa: utang besar, defisit anggaran, dan janji pembangunan yang membebani kas negara. Pemerintahan sebelumnya mengedepankan pembangunan masif tanpa memperhitungkan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Kini, Prabowo memulai pemerintahannya dengan beban struktural yang menuntut manuver-manuver non-konvensional. Hal ini juga yang disinyalir menjadi basis dari sejumlah kebijakan ekonomi “berani” yang diambil Prabowo, seperti efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.

Dalam konteks ini, seperti Trump, Prabowo pun akan menghadapi tantangan yang cukup besar antara menjaga disiplin fiskal dan memenuhi stabilitas politik. Ia mungkin tidak memilih tarif, tetapi bentuk intervensi ekonomi lainnya—seperti pembatasan impor pangan atau kebijakan industri strategis—bisa muncul sebagai respons atas keterbatasan fiskal. Lagi-lagi, ini bukan soal populisme semata, tapi soal realitas ruang fiskal yang menyempit akibat “warisan” ekonomi.

Kedua presiden ini, meski berbeda latar belakang, sama-sama dihadapkan pada batas-batas struktur yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Jika pemerintahan terdahulu menjalankan kebijakan ekspansif tanpa pengamanan jangka panjang, maka pemerintahan berikutnya dipaksa menutup lubang dengan alat seadanya. Dalam teori intertemporal politics, ini adalah paradoks klasik: keputusan populer masa lalu menciptakan krisis legitimasi pada masa depan.

Maka pertanyaan penting hari ini adalah: seberapa besar ruang yang tersisa bagi pemimpin baru untuk memilih kebijakan yang sungguh-sungguh “reformis”, ketika sejarah telah menulis sebagian besar jawabannya? Sampai kapan pemerintahan baru akan dibelenggu oleh dosa-dosa pemerintah sebelumnya? Well, mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. (D74)