Suksesnya gerakan politik gerilya Gerindra-PKS di Jabar, diwarnai dengan adanya intimidasi seorang guru di Bekasi. Dedi Mulyadi pun memandang gerakan itu bisa membahayakan Jokowi, mengapa?

PinterPolitik.com

“Jika Anda ingin mengontrol seseorang, satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah dengan membuatnya takut.” ~ Paulo Coelho

[dropcap]B[/dropcap]agi penulis buku The Alchemist ini, hanya orang-orang kuat dan pemberani saja yang mampu tetap tegar walau harus menghadapi badai gurun sekalipun. Ungkapan Paulo Coelho tersebut, mungkin bisa juga diberikan pada Rabiatul Adawiyah, guru SD di Bekasi yang dipecat yayasan sekolah hanya karena memilih calon gubernur berbeda.

Beberapa hari lalu, berita mengenai pemecatan dirinya akibat memilih pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat lalu, sempat ramai diberbagai media. Apa yang terjadi pada Robiatul, mengingatkan kembali pada persekusi yang juga pernah terjadi di Pilkada Jakarta 2017.

Sayangnya, respon kurang simpatik datang dari Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang mengibaratkan Robiatul sebagai “kambing salah masuk ke kandang ayam”. Atau dengan kata lain, Muzani menganggap Rabiatul tidak sadar tempat mengingat Bekasi merupakan basis pemilih PKS.

Rabiatul Adawiyah, datang ke rumah Ridwan Kamil di Bandung, kemarin (Minggu, 1/7/2018). Warga Jatiasih, Kota Bekasi, itu dipecat pihak sekolah lantaran berbeda pilihan pada pilgub Jawa Barat. Rabiatul datang atas undangan Emil untuk bersilaturahim.https://t.co/M7iv2u8m8k pic.twitter.com/PCiEo5LWEG

— mikomunitas (@mikomunitas) July 2, 2018

Sikap Muzani yang seolah mewajarkan intimidasi pada Rabiatul, dengan alasan kalau masyarakat masih belum terbiasa dengan perbedaan, tentu tak dapat disetujui begitu saja. Sebab menurut Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar, praktik intimidasi ini menunjukkan adanya kemunduran demokrasi.

Memaksakan hak pilih orang lain apalagi yang memaksa adalah sebuah lembaga pendidikan, bagi Ahyar, merupakan tindakan yang tidak mencerdaskan. Karena seharusnya, dalam demokrasi semua orang memiliki hak untuk memilih berdasarkan keinginannya sendiri dan berdasarkan program kerja kandidat tersebut.

Terkait Pilkada Jabar lalu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga cagub Jabar dari Partai Golkar memandang fenomena politik gerilya yang dilakukan secara masif oleh Gerindra dan PKS bisa membahayakan Golkar maupun Jokowi yang selama ini lebih banyak memainkan politik citra. Mengapa politik gerilya berbahaya bagi Jokowi?

Politik Gerilya Membangun Paradigma Baru

“Internet memungkinkan terjadinya praktik-praktik menakutkan seperti ancaman dan intimidasi – ancaman kekerasan dan kematian yang tak terucapkan.” ~ Joan Wallach Scott

Sejarawan Prancis asal Amerika Serikat, Joan Wallach Scott yang juga merupakan aktivis gender ini, melihat internet – terutama media sosial (medsos), telah berubah menjadi media yang dipergunakan sebagai alat untuk mengancam dan mengintimidasi. Persis dengan yang terjadi pada Rabiatul, yaitu melalui aplikasi pesan lintas di telepon seluler.

Kehadiran medsos yang mampu menembus ruang dan waktu lebih cepat dibanding media lainnya, saat ini memang telah banyak dijadikan ajang sebagai sosialisasi, propaganda, bahkan penyebaran berita bohong (hoax). Belakangan, medsos pun mulai dijadikan sebagai ajang kampanye para kandidat calon kepala daerah maupun partai politik.

Salah satu partai yang paling rajin memanfaatkannya adalah PKS. Fakta ini dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Abdul Hamid yang mengatakan kalau berkampanye di medsos mampu menekan biaya politik menjadi lebih murah dan fleksibel, sehingga mereka pun memilih untuk melakukan strategi kampanye gerilya.

Kampanye gerilya, menurut Teori Pemasaran Gerilya Jay Conrad Levinson, merupakan strategi yang menitikberatkan pada kreativitas. Metode ini, umumnya memang ditujukan pada perusahaan atau organisasi yang memiliki dana terbatas. Sehingga kampanye yang dilakukan, sebagian besar melalui medsos, buzzer, maupun komunitas-komunitas.

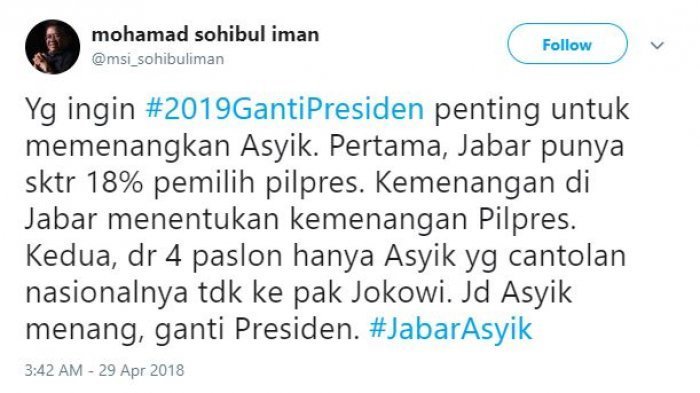

Tindakan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) di arena debat kedua sebelumnya, yaitu strategi untuk mengasosiasikan diri dengan gerakan #2019GantiPresiden, dipercaya banyak pihak berhasil menaikkan elektabilitas pasangan ini. Gerakan yang masif dilakukan di medsos ini, dipercaya juga mampu membuat pergeseran paradigma di masyarakat.

Bergesernya pemilih Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM) ke Asyik, diakui Dedi, akibat adanya pergeseran paradigma masyarakat mengenai siapa yang lebih pantas dipilih. Bila merujuk pada teori pergeseran paradigma (paradigm shift) Thomas Khun dalam buku “The Structure of Science Revolution”, pergeseran ini timbul akibat beberapa faktor.

Salah satunya ketika masyarakat menganggap paradigma lama telah gagal menjawab masalah yang ada, sehingga lebih condong pada paradigma baru sebagai alternatif. Sebagai pasangan pengusung Prabowo sebagai capres, bisa jadi gerakan #2019GantiPresiden yang diusung Asyik memang mulai diminati masyarakat.

Namun yang mengejutkan, pergeseran paradigma ini mampu dilakukan sangat cepat. Inilah yang Dedi katakan, kalau Gerindra-PKS lebih menggunakan Politik Gerilya yang menurut Henry W. Degenhardt, merupakan perang gagasan politik oposisi, di mana tujuannya untuk merongrong atau secara terselubung meraih keinginan politiknya.

Bahaya Terselubung Kampanye Gerilya

“Jika tekanan luar biasa (dari masyarakat) ini tidak ada, saya tidak akan mungkin terpilih. Bisa jadi yang terpilih satu dari para kandidat lama.” ~ Emmanuel Macron

Sebagai Presiden Prancis termuda di negaranya, keterpilihan Emmanuel Macron tak lepas dari bagaimana pria berusia 40 tahun ini mampu menggerakkan kampanye gerilya di medsos. Selain citranya yang kharismatik, masyarakat Prancis pun memilihnya karena terkesan pada program-program yang ia tawarkan.

Macron memang menjadi salah satu kisah sukses dari strategi kampanye gerilya, metode kampanye yang ditemukan Jay pada 1984. Gaya Guerrilla Marketing yang lebih banyak bergerak di bawah tanah (underground) dan menyerang diam-diam ini, juga terbukti berhasil menaikkan suara pasangan Asyik – walau gagal memenangkannya.

Seperti juga Macron yang mampu memicu ‘gempa’ politik di Prancis, naiknya posisi Asyik yang awalnya jauh tertinggal dari pasangan Rindu dan 2DM, membuat banyak pihak terkesima. Namun bedanya, bila Macron lebih menyodorkan pesan-pesan yang positif, pasangan Asyik lebih suka menyebarkan pesan negatif mengenai pemerintahan saat ini.

Gaya marketing yang menekankan pada kampanye interaktif inilah, isu-isu sensitif dan kabar yang menyerang pemerintah dilontarkan. Untuk mempercepat pergeseran paradigma pemilih, sosialisasi psikologis pun ikut dimainkan, sehingga secara tidak langsung membuat orang yang tidak sependapat merasa terintimidasi.

Berdasarkan teori sosialisasi, intimidasi terselubung yang dirasakan oleh Rabiatul bisa jadi disebabkan oleh efek dari konsep dirinya yang merasa diintervensi orang lain, terutama dalam grup pesan instan lembaganya. Seperti yang dikatakan Muzani sebelumnya, Rabiatul pada akhirnya menjadi ‘kambing’ yang di bully oleh para ‘ayam’.

Kondisi ini, menurut Charles Horton Cooley melalui Teori Looking Glass Self (bercermin di gelas), ada tiga tahapan yang harus dilalui seseorang sehingga menjadi merasa terintimidasi oleh pandangan orang lain. Pertama ia membayangkan dirinya di mata orang lain, membayangkan dirinya dinilai orang lain, dan terganggu dengan penilaian itu.

Walau tidak menyebabkan kekerasan layaknya persekusi, namun intimidasi tak langsung ini tentu sangat disayangkan. Karena pada akhirnya, seperti yang terjadi di Pilkada DKI lalu, masyarakat tidak mampu memilih calon berdasarkan program kerja dan visi misinya, namun lebih akibat tekanan masyarakat terhadap pilihannya.

Di sisi lain, politik gerilya yang mampu menciptakan pergeseran paradigma masyarakat dan adanya intimidasi kelompok ini, bila tidak segera diantisipasi sangat mungkin akan mengancam kekuatan koalisi pemerintah (umumnya) dan Jokowi (khususnya). Terutama bila isu-isu yang dimainkan pihak oposisi, seperti perekonomian, tidak segera dibenahi.

Tak main-main, peringatan ini datang dari beberapa lembaga survei mengingat elektabilitas Jokowi masih di bawah 50 persen. Walaupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi di atas nilai 70 persen, namun belajar dari Pilkada DKI Jakarta lalu, angka tersebut tetap tidak menjamin petahana dapat kembali berkuasa.

Sehingga apa yang dikatakan Dedi, bahwa politik gerilya yang dimainkan oleh pihak oposisi – dalam hal ini Gerindra dan PKS, bisa saja benar akan menggerus suara pemilih Golkar dan Jokowi. Pilpres 2019 nanti tentu akan menarik, mengingat Jokowi juga berkampanye gerilya melalui blusukan. Jadi, siapa kiranya yang lebih kuat? (R24)