Undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan) dan swing voters (pemilih yang bisa mengubah pilihan politiknya) tampaknya memang menjadi ceruk suara yang menentukan di Pilpres 2024. Dengan karakteristik yang ada, mereka pada akhirnya hanya akan memilih berdasarkan formula “asal jangan + X”. Benarkah demikian?

Nasib Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kiranya akan sangat bergantung pada undecided voters dan swing voters. Itu sejak dua kelompok tersebut memiliki “peran” sangat krusial dalam menentukan hasil akhir Pilpres 2024 mendatang.

Sekali lagi, undecided voters adalah pemilih yang belum memutuskan pilihan politiknya, sedangkan swing voters adalah pemilih yang memiliki kecenderungan untuk bergeser dari satu kandidat ke kandidat lainnya.

Dikatakan berpengaruh karena kedua kelompok itu memiliki persentase suara yang cukup besar.

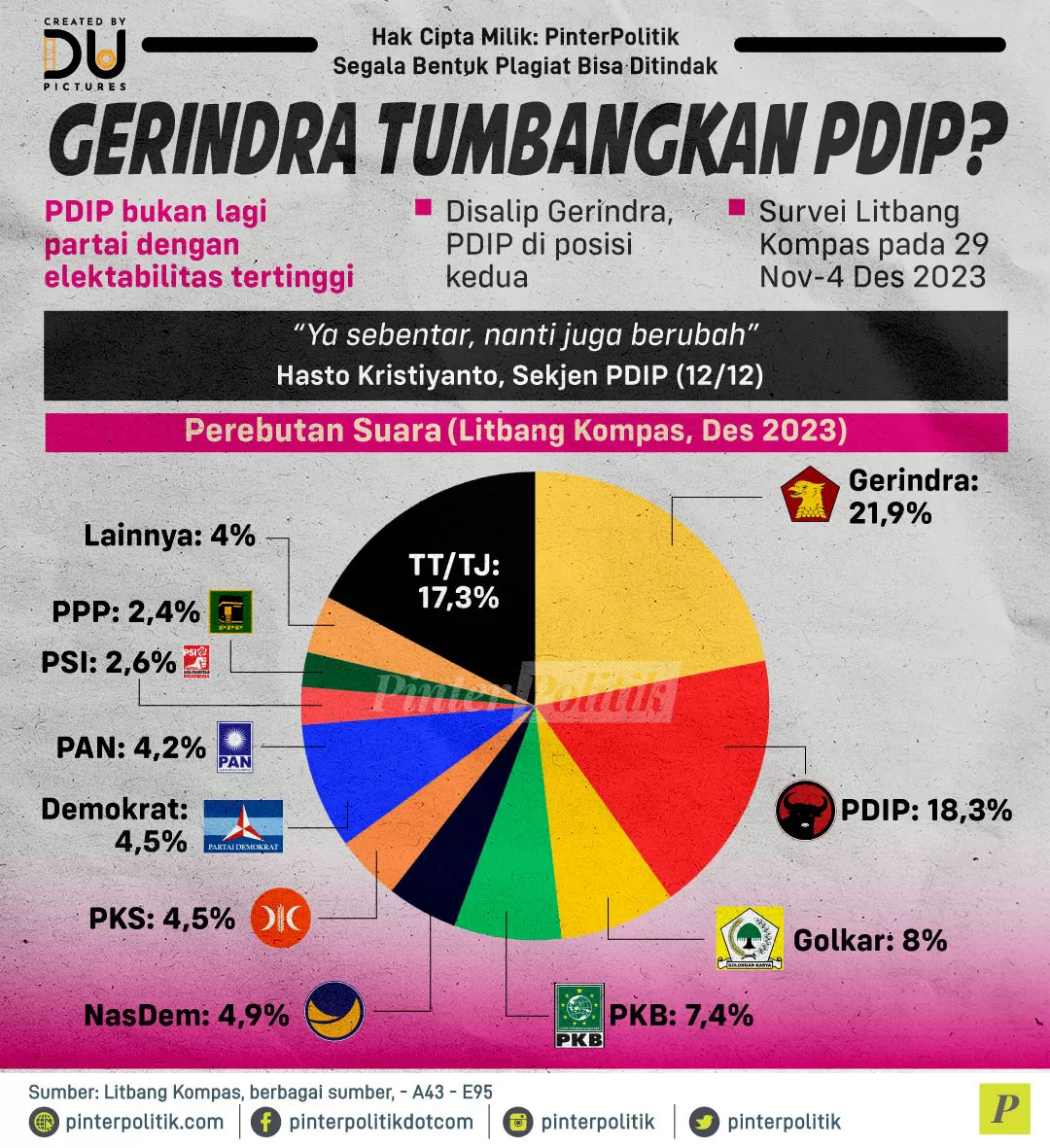

Survei terbaru Litbang Kompas pada Desember 2023 ini mencatat persentase undecided voters di Pilpres 2024 mencapai 28,7 persen. Sementara itu, Arus Survei Indonesia menemukan jumlah swing voters mencapai 44 persen.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), swing voters didominasi oleh para pemilih muda yang banyak mengakses internet. Namun, dari jumlah itu, pemilih kelompok umur yang lebih tua juga ada yang masuk ke kategori, baik undecided maupun swing voters.

Kata kunci dari arah pilihan politik mereka adalah dinamika politik yang terjadi selama tahapan kampanye, baik interpretasi dan dampak dari manuver politik kandidat dan koalisi politik pengusungnya, rangkaian debat kandidat, hingga respons para kandidat terhadap interest yang menjadi perhatian mereka.

Secara lebih spesifik, kedua kelompok ini memiliki potensi besar untuk memengaruhi dinamika politik, mengingat perbedaan tipis dalam perolehan suara dapat menentukan hasil akhir Pilpres 2024 yang diikuti oleh tiga pasang calon.

Lalu, seperti apa muara dari para undecided dan swing voters di Pilpres 2024 nanti?

Formula Klasik “Asal Jangan”?

Tak dapat dipungkiri, aspirasi undecided dan swing voters kiranya turut berkontribusi terhadap fenomena di lini masa yang kemudian muncul dengan formula “asal jangan + aktor politik X”.

Sebenarnya, fenomena tersebut bukan hal baru saat di Pilpres 2019 sempat muncul “formula” demikian, seperti “asal jangan Jokowi”, “asal jangan Prabowo”, “asal jangan koalisi penista agama”, “asal jangan oligarki”, “asal jangan pelanggar HAM”, dan lain sebagainya.

Dalam dimensi sosio-politik, eksistensi formula yang dapat disebut sebagai metode eliminasi tersebut merupakan hal yang logis. Tentu berdasarkan subjektivitas preferensi dan interpretasi mereka masing-masing.

Setidaknya, terdapat empat model voting behavior atau perilaku pemilih. Pertama, rational choice theory yang menggambarkan seseorang memberikan suara demi kepentingan atau interest terbaiknya, mendukung kandidat yang platformnya akan memberi mereka hasil yang paling menguntungkan.

Kedua, retrospective voting yang menggambarkan pilihan suara politik diputuskan berdasarkan rekam jejak terkini seorang kandidat atau aktor-aktor lain di koalisi partai politik pengusungnya.

Ketiga, prospective voting, yakni menggambarkan pemungutan suara berdasarkan bagaimana warga negara berpikir bahwa seorang kandidat akan bertindak dan berkinerja jika terpilih untuk menjabat.

Terakhir, Party-line voting menggambarkan pemilihan kandidat dari partai politik yang sama secara konsisten di semua tingkat pemerintahan.

Pada case fenomena “formula” para undecided dan swing voters sendiri dapat dikategorikan sebagai rational choice atau pilihan paling rasional, sebagaimana disebutkan di awal.

Lalu, ketika berbicara karakteristik dua kelompok pemilih itu secara lebih spesifik, undecided voters akan cenderung merespons baik kampanye politik yang menyentuh isu-isu krusial dan menawarkan solusi konkret.

Pendidikan dan literasi politik juga menjadi faktor penentu. Peningkatan pengetahuan politik seringkali mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, sesuatu yang menjadi faktor pendorong pilihan undecided voters.

Di sisi lain, perubahan pilihan para swing voters akan sangat bergantung pada dinamika politik dan kinerja kandidat selama kampanye.

Faktor seperti kelihaian dalam debat, isu maupun “skandal politik” yang bisa saja terkuak atau muncul di tengah proses muncul, hingga peristiwa-peristiwa politik krusial dapat memicu perubahan preferensi swing voters.

Oleh karena itu, para capres, cawapres, dan partai politik harus aktif beradaptasi dengan perubahan dinamika politik untuk memenangkan hati dua kelompok pemilih itu..

Di titik ini lah, interpretasi terhadap bagaimana para undecided dan swing voters menyelesaikan kalkulasi formula yang telah disebutkan sebelumnya menjadi menarik.

Asal Jangan “Boneka”?

Skeptisisme dan keraguan yang menggejala dari para pemilih tampak kian rumit saat terdapat tiga pasang kandidat yang bertarung di edisi 2024. Namun, secara teoretis hal itu justru tidak se-rumit yang dikira.

Meski tampak lebih dilematis, nyatanya tiga pilihan jauh lebih baik daripada dua pilihan. Tiga pilihan dianggap lebih optimal karena memberikan keseimbangan antara menawarkan variasi dan menghindari kerumitan yang berlebihan.

Situasi ini dikenal sebagai prinsip Goldilocks, di mana memiliki tiga pilihan sering kali dianggap “tepat”. Dengan adanya tiga pilihan, individu merasa mempunyai cukup variasi untuk mengambil keputusan, namun juga tidak terlalu banyak pilihan sehingga menjadi sulit untuk memilih.

Selain itu, tiga opsi juga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan dengan memberikan jalan tengah yang jelas, sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan yang seimbang.

Saat membedah metode eliminasi berdasarkan pilihan rasional yang mungkin ditempuh berdasarkan interest sosio-politik secara umum dari tiga kandidat, duet Anies-Imin kiranya tak jauh lebih baik dibanding dua kandidat lainnya.

Kendati Anies terlihat cukup visioner dan progresif membawa gagasan perubahan dalam sejumlah diskusi publik terbuka, pasangan nomor urut satu itu kerap dilihat memiliki sejumlah beban politik, utamanya mengenai probabilitas pengendali kekuasaan yang sebenarnya jika Anies terpilih menjadi RI-1.

Impresi maupun preseden dari sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak jarang dianggap menjadi “boneka” PDIP maupun Megawati tentu belum hilang dalam memori kolektif pemilih. Terlebih, Anies adalah “politisi tak bertuan”.

Logika yang sama juga sayangnya seolah terpatri di kandidat nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang seolah rela menerima predikat “petugas partai”.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kepemimpinan boneka tentu tak diinginkan. Jika terpilih, mereka kemungkinan cenderung akan memprioritaskan kebijakan “tuannya” dibanding rakyat yang memilihnya.

Kendati demikian, presumsi dan interpretasi mendasar itu tak serta merta menjadi landasan formula “asal jangan presiden boneka” dan menguntungkan Prabowo-Gibran begitu saja.

Saat ini, masih terdapat interpretasi bahwa jika Prabowo menjadi Presiden ke-8 RI, dirinya hanya akan menjadi pemimpin simbolik dan tak terlibat langsung dalam kerja-kerja konkret pemerintah.

Namun, opsi tersebut bukan tidak mungkin menjadi lebih baik di dalam “formula” sederhana para undecided dan swing voters nantinya.

Apalagi, Prabowo-Gibran juga diuntungkan dengan koalisi politik yang prima dan diisi oleh sosok-sosok kompeten untuk bahu membahu di bawah kepemimpinan simbolik Prabowo. Tentu dengan modal dan jejaring sosio-politik yang juga optimal.

Tinggal apakah dalam isu yang lebih spesifik dan komprehensif sang kandidat akan benar-benar dirasa merepresentasikan kepentingan mereka. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)