Survei LSI menunjukkan intoleransi politik meningkat dalam tiga tahun terakhir. Aksi 212 menjadi keran pembuka, dan memungkinkan masih ada rentetan yang lainnya.

Pinterpolitik.com

“Kebencian dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan.”

:: Paus Fransiskus ::

[dropcap]L[/dropcap]embaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei soal tren persepsi publik tentang demokrasi, korupsi, dan intoleransi yang dilakukan pada bulan Agustus 2018.

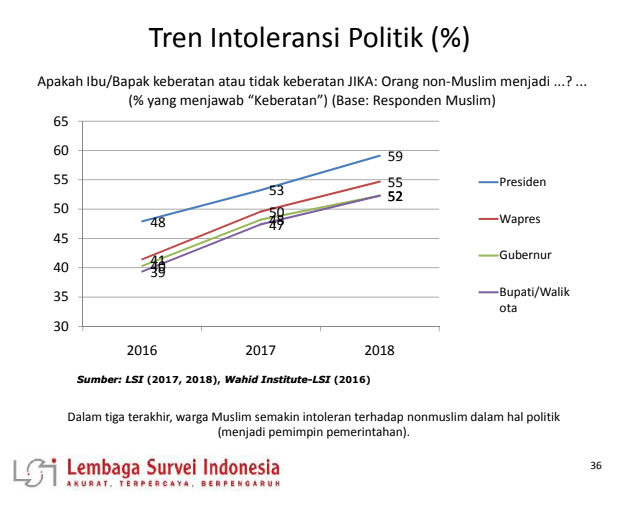

Dari tiga isu yang dibahas, salah satu yang menarik perhatian adalah terkait dengan intoleransi. Dalam rilis itu, disebut bahwa terjadi peningkatan intoleransi politik sejak tiga tahun terakhir.

Bermula pada tahun 2016, angka tersebut naik pada 2017 dan 2018. Survei tersebut melibatkan 1.520 responden dengan metode multistage random sampling atau sistem pengacakan bertingkat.

Yang dimaksud intoleransi politik dalam survei itu berkaitan dengan pilihan terhadap pimpinan politik.

Melihat kondisi tersebut, tentu ada kekhawatiran tersendiri sebab intoleransi politik menjadi bara dalam kehidupan demokrasi. Pertumbuhannya bisa saja menyebabkan disintegrasi bangsa.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tren intoleransi ini cenderung meningkat? Serta apa dampak yang akan terjadi untuk kehidupan demokrasi?

Intoleransi Politik

Dalam survei LSI itu, sebanyak 39 persen responden menyatakan keberatan non-muslim menjadi bupati atau wali kota. Angka ini naik pada Agustus 2017 dengan angka 47 persen serta 52 persen pada Agustus 2018.

Kemudian, jumlah muslim yang keberatan pada gubernur non-muslim juga meningkat dari 40 persen pada 2016 menjadi 48 persen pada 2017. Angka tersebut naik lagi menjadi 52 persen pada Agustus 2018.

Kemudian, ada 55 persen responden muslim yang keberatan jika dipimpin wakil presiden non-muslim pada Agustus 2018. Angka ini meningkat dibanding Agustus 2016 yang jumlahnya 41 persen dan 50 persen pada Agustus 2017.

Terakhir, survei ini menunjukkan jumlah muslim yang keberatan jika non-muslim menjadi presiden naik dari 48 persen pada Agustus 2016 menjadi 53 persen pada Agustus 2017 dan 59 persen pada Agustus 2018.

Tren ini berbanding terbalik dengan responden non-muslim yang sebagian besar menyatakan tidak keberatan jika muslim menjadi pemimpin politik.

Sebanyak 78 persen non muslim menyatakan tidak keberatan muslim menjadi wali kota/bupati, 78 persen tidak keberatan muslim menjadi gubernur, 86 persen menyatakan tidak keberatan muslim menjadi wakil presiden, dan 86 persen menyatakan tidak keberatan muslim jadi presiden.

Dari simpulan survei tersebut, dalam hal intoleransi antarumat beragama, warga muslim cenderung intoleran kepada nonmuslim terutama dalam hal politik.

Dalam tiga tahun terakhir, intoleransi warga dalam politik terus meningkat. Warga muslim keberatan jika nonmuslim menjadi pemimpin pemerintahan pada berbagai tingkat.

Burhanudin Muhtadi, peneliti senior LSI, menyebut bahwa hasil survei itu memiliki pertalian dengan aksi menentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai melakukan penistaan terhadap agama.

Fenomena itu adalah keran pembuka terhadap intoleransi politik di negeri ini. Meski begitu, dalam survei maupun komentar Burhan, tidak dijelaskan kenapa akhirnya intoleransi politik ini meningkat.

Jika melihat pada tulisan Prosefor dari Univeritas Washington James L. Gibson yang berjudul Political Intolerance in the Context of Democratic Theory menyebut bahwa dasar dari intoleransi politik adalah pemikiran tertutup dan adanya perasaan terancam.

Selain itu, intoleransi politik terjadi juga akibat adanya majority privilege atau keinginan kelompok mayoritas untuk diistimewakan. Dengan tampilnya Islam politik, ada kecenderungan dari kelompok Islam untuk mendapatkan perlakukan lebih dari yang minoritas.

Selanjutnya, dari perspektif negara, ada distingsi tersendiri kenapa akhirnya intoleransi politik ini bisa mendapatkan celah. Intoleransi ini terwujud karena negara tidak memiliki ketegasan untuk bersikap.

Sayangnya, sejauh ini negara malah menafikkan dengan berargumen bahwa demokrasi yang membawa kebebasan telah memberi kesempatan pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem untuk mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka.

Intoleransi Politik Ada Yang Menggerakkan

Kontestasi politik kontemporer Indonesia mesti dipahami dalam konteks intoleransi yang lebih luas. Komodifikasi agama serta gerakan-gerakan dengan atribut kesalehan menjadi bahan bakar utama politik identitas meruyak ke ruang publik.

Adanya “lingkaran setan” dari identitas politik, representasi media massa serta politik oportunis membuat intoleransi di Indonesia mengambil alih diskursus publik tiga tahun terakhir ini.

Bisa jadi, dengan adanya tren intoleransi politik, dimanfaatkan untuk kepentingan pada tingkat elektoral. Para aktor politik republik ini melihat celah dari isu divisif untuk maju sebagai pemimpin publik.

Secara paradoks, salah satu tantangan terpenting terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia adalah Pemilihan Umum itu sendiri. Memerlukan dukungan dari suara mayoritas, politikus menggunakan isu politik identitas untuk moda kepentingan elektoral, di mana sering hak-hak minoritas malah terabaikan.

Hal inilah yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Barisan pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengemas isu ini dengan banal hingga tensi politik terasa sangat panas.

Marcus Mietzner, mengungkapkan bahwa intoleransi politik ada yang memobilisasi. Mobilisasi tersebut dilakukan oleh peternak politik serta kalangan muslim kelas menengah secara ekonomi dan berpendidikan tinggi. Objek alias massanya adalah kalangan muslim dengan tingkat ekonomi rendah.

Contohnya adalah pada Aksi 212 yang dimotori oleh golongan berpendidikan. Hal ini terlihat dari tokoh misalnya seperti Rizieq Shihab yang mengenyam pendidikan di luar negeri.

Praktik mobilisasi ini nampaknya tidak akan berhenti pada konteks Pilkada DKI 2017 saja. Mengingat bahwa hal itu menjadi keran pembuka, besar kemungkinan intoleransi politik akan digunakan pada Pemilu di tahun-tahun mendatang.

Menurut Burhan, angka tersebut masih berpeluang meningkat jelang Pilpres 2019. Faktor determinannya adalah masing-masing kontestan memang bakal menggunakan isu agama untuk meraup dukungan masyarakat.

Pada konteks Pilpres 2019, dua kubu kontestan yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo sangat concern terhadap unsur kelompok Islam. Tentu saja tujuannya untuk menangkal isu tersebut mendera ke kubu mereka.

Kubu Prabowo sudah jelas didukung oleh kelompok 212 dan GNPF-Ulama, sebagai representasi islam politik. Kemudian dari kubu Jokowi memasang Ma’ruf Amin sebagai pendamping untuk mengesankan bahwa dirinya ada pada pihak Islam.

Dengan demikian, mobilisasi intoleransi politik, dalam konteks Pilpres 2019 menjadi zero sum game.

Tegakkan Toleransi

Intoleransi pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari dimensi internasional. Amerika Serikat sebagai negara superpower juga mengalami intoleransi tersebut. Munculnya Donald trump dengan wacana white supremacy membawa gelombang luas ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Sementara intoleransi politik di Indonesia tidak hanya dikooptasi oleh kelompok Islam. Hal itu juga terlihat misalnya dari survei LSI itu sendiri. Masyarakat yang menjadi mayoritas di manapun berada, cenderung berlaku intoleran.

Artinya, wilayah persebaran dari kelompok tertentu juga memainkan peran dari segi intoleransi tersebut. Hal ini seperti yang juga disampaikan oleh Yenny Wahid ketika menyampaikan pandangannya pada saat rilis survei LSI, ia mengatakan bahwa intoleransi tidak hanya eksklusif dilakukan warga Islam.

Memang, terlepas dari siapa pun yang melakukan intoleransi, kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan. Sebab hal itu dapat mengoyak rasa kebangsaan sebagai negara.

Jika menggunakan studi Gibson, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir intoleransi politik. Yaitu dengan menggunakan civic education. Toleransi dapat dipupuk melalui pendidikan dan pelatihan yang holistik.

Negara dalam hal ini juga memiliki peran besar untuk mereduksi intoleransi politik. Demokrasi tidak bisa berjalan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap kelompok intoleran.

Sebab toleransi adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk. (A37)