Di era 1880-an, gerakan feminisme awal bergolak di Eropa dan Amerika. Tak terkecuali di Nusantara. RA Kartini hanyalah salah satunya.

PinterPolitik.com

“Kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan dan harus mendapat pendidikan yang cukup seperti kaum laki-laki.” ~ RA Kartini

[dropcap]M[/dropcap]embuat sejarah, memang itulah yang kemudian dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini sehingga namanya pun terus menerus dikenang sebagai pembela kaumnya dari tahun ke tahun. Namun sebenarnya, Kartini bukanlah satu-satunya perempuan Indonesia yang memperjuangkan pendidikan dan emansipasi perempuan di zamannya.

Di wilayah Nusantara lainnya, juga ada perempuan-perempuan berjiwa “Kartini” yang ikut memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Sebab di zaman kolonialisme, budaya primordial lebih menempatkan laki-laki di posisi lebih tinggi dari segi status dan pendidikan, dibandingkan perempuan.

Di bagian Barat Sumatera, tercatat pula perempuan yang tak kalah cerdasnya dengan Kartini. Dialah Rohana Kudus, jurnalis perempuan pertama yang juga dikenal sebagai pejuang pendidikan bagi perempuan di wilayahnya. Begitu juga di wilayah Timur, ada Maria Walanda Maramis yang terkenal atas upayanya meningkatkan derajat para perempuan di Sulawesi Utara.

Rohana, Jurnalis Perempuan Pertama

Terlahir di Kota Gadang, Sumatera Barat, pada tahun 1884, usia Rohana Kudus hanya terpaut lima tahun lebih muda dari Kartini. Dari segi latar belakang, Rohana pun berasal dari keluarga yang terpelajar. Ayahnya, Mohamad Rasjad Maharadja Soetan berprofesi sebagai Jurnalis. Tak heran bila Rohana memiliki akses literasi yang cukup banyak, walau tidak mengenyam pendidikan formal.

Melalui ayahnya, Rohana tak hanya belajar baca tulis, tapi juga mampu menguasai berbagai bahasa sekaligus, seperti Bahasa Arab, Arab Melayu, Latin, dan Belanda. Bahkan ayahnya juga selalu membawakan buku untuknya setiap pulang kerja. Namun hasrat untuk memperjuangkan nasib kaumnya, baru terpicu ketika mereka pindah ke Batavia dan bertetangga dengan keluarga Belanda.

Seperti juga Kartini yang dekat dengan Nyonya Marie Ovink-Soer, hubungan Rohana dengan tetangga Belandanya tersebut terjalin sangat akrab. Bahkan, ia mendapatkan keahlian tambahan, yaitu menjahit, merajut, dan menyulam. Termasuk pinjaman majalah-majalah Belanda yang membuat wawasannya bertambah, matanya pun akhirnya terbuka mengenai kehidupan modern Eropa, termasuk dari sisi pendidikan dan politiknya.

Ketika keluarganya kembali ke kampung halaman, kakak tiri Soetan Sjahrir ini langsung menikah dengan seorang notaris bernama Abdul Kudus. Meski begitu kehidupan rumah tangga tidak membuatnya terkungkung, sebab suaminya malah mendukung keinginan Rohana untuk mendirikan surat kabar sendiri, yaitu Sunting Melayu. Surat kabar perempuan pertama yang semua penulisnya juga perempuan.

Tak hanya itu, pada 1911-1912, Rohana juga mendirikan Yayasan Kerajinan Amai Setia dan Rohana School yang hingga kini pun masih berdiri. Sudah tak terhitung berapa banyak keluarga yang terbantu melalui keahlian menjahit, menyulam, dan merajutnya tersebut. Sayangnya, surat kabar Sunting Melayu tak mampu berlanjut setelah ditutup oleh Pemerintah Hindia Belanda, akibat tulisan-tulisannya yang kerap mengkritik kolonial.

Walau sepupu KH Agus Salim ini telah meninggal di tahun 1972, namun perjuangannya yang bahkan dianggap lebih gigih dari Kartini, membuat banyak pihak setuju untuk menempatkan namanya bukan hanya sebagai Jurnalis Perempuan Pertama Indonesia, namun juga sebagai Pahlawan Nasional atas jasa-jasanya memajukan perempuan di wilayahnya dan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Maria, Pejuang Hak Suara Perempuan

Maria Josephine Catherine Maramis yang kemudian dikenal sebagai Maria Walanda Maramis, lahir di Minahasa Utara pada tahun 1872 atau tujuh tahun lebih tua dari Kartini. Berbeda dengan Kartini dan Rohana, sejak masih berusia enam tahun, Maria sudah ditinggal kedua orangtuanya saat desa mereka terserang wabah penyakit kolera. Sehingga ia dan kedua saudara kandungnya menjadi yatim piatu.

Walau perlakuan Paman Ezau dan istrinya, Johana, sangat baik dan penuh kasih sayang pada mereka. Namun adanya kesenjangan status sosial dan gender yang ia alami setelah lulus sekolah dasar, membuat mata Maria terbuka. Berbeda dengan adik laki-lakinya, Maria dilarang melanjutkan sekolah. Walau saat itu ia menentang perbedaan tersebut, namun upayanya hanya berakhir sia-sia.

Kesempatan untuk mengembangkan diri, ternyata malah Maria dapatkan setelah menikah dengan Josef Frederik Calusung Walanda, seorang guru yang menempuh pendidikan di Ambon. Dari suaminya lah, Maria akhirnya bisa berbahasa Belanda. Tak hanya itu, Josef bahkan membelikan buku-buku yang ia anggap penting bagi Maria dan mendukungnya mendirikan perkumpulan perempuan, yaitu PIKAT.

Melalui organisasi yang berdiri pada 1917 ini, Maria berupaya membebaskan kaumnya dari cengkeraman adat serta pola pendidikan Belanda yang ikut melestarikannya. Organisasi yang awalnya menitikberatkan pada permasalahan rumah tangga ini, ternyata mampu berkembang pesat sehingga memiliki banyak cabang. Baik di Minahasa, Gorontalo, Poso, Donggala, Makassar, bahkan di Pulau Jawa dan Kalimantan.

Pemahamannya yang semakin tinggi tentang penjajahan yang terjadi pada bangsanya, membuat nasionalisme Maria tumbuh kuat. Walau bisa berbahasa Belanda, namun Maria menganjurkan semua teman dan anak didiknya untuk berbahasa Melayu – walau saat berpidato maupun berbicara dengan orang asing. Satu kalimat yang selalu dikenang hingga akhir hayatnya adalah “Pertahankan bangsamu”.

Sama seperti Kartini dan Rohana, Maria pun mulai menyuarakan opininya melalui tulisan di koran setempat. Perhatiannya terutama mengenai hak pilih dan dipilih perempuan, sehingga perempuan memiliki perwakilan di Dewan Kota. Berkat kegigihan Maria, akhirnya pada 1921, Pemerintah Kolonial memperbolehkan perempuan memberi suara dalam pemilihan anggota Minahasa Raad.

Maria meninggal karena sakit pada 22 April 1924 dalam usia 52 tahun. Meski begitu, PIKAT semakin mengalami kemajuan, bahkan pada 1930-an perempuan diberi kesempatan untuk duduk dalam Locale Raden atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Maria diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada 20 Mei 1969.

Gerakan Feminisme Eksistensialis

“Ikhtiar! Berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain.” ~ RA Kartini

Berjuang membebaskan diri dari keterkungkungan dan ketidaktahuan, dapat kita lihat dari upaya yang tak hanya dilakukan oleh Kartini, tapi juga Rohana maupun Maria. Di era yang nyaris bersamaan, ketiganya tanpa sengaja mempelopori bermulanya pergerakan emansipasi perempuan di wilayahnya masing-masing. Pada waktu yang bersamaan pula, di belahan dunia lain, khususnya Eropa dan Amerika, gerakan feminisme tengah bergolak.

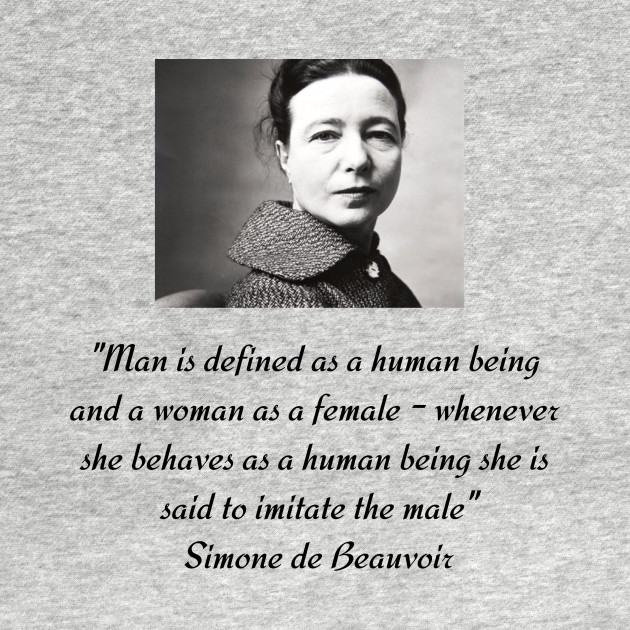

Pada era 180o hingga 1900-an, di negara-negara Barat seperti di Amerika maupun Eropa, gelombang feminisme pertama yang menjadi dasar dari pergerakan emansipasi perempuan berikutnya, tengah dimulai. Menurut Simone de Beauvoir dalam bukunya, The Second Sex, pada masa itu tengah mulai muncul pertanyaan dalam diri perempuan mengenai keberadaan dirinya di tengah-tengah masyarakat.

Pertanyaan perempuan mengenai posisi dirinya ini, terang Beauvoir, mengacu pada teori eksistensialisme milik Jean Paul Sartre. Ada tiga modus yang menurut Filsuf Kontemporer tersebut dapat mendorong seseorang mempertanyakan eksistensi dirinya di tengah masyarakat, yaitu pertanyaan apakah ia ada pada dirinya (etre en soi), ada bagi dirinya (etre pour soi), dan ada untuk orang lain (etre pour les autres).

Tindakan Kartini, Rohana, maupun Maria yang menularkan pengetahuannya pada perempuan lain di lingkungannya, bagi Sartre, lebih dekat pada pertanyaan “aku ada untuk orang lain”. Kesadaran ini pula yang sebenarnya merupakan inti dan awal mula dari gerakan feminisme itu sendiri. Melalui kesadaran itu pula lah, ketiga pahlawan perempuan tanah air tersebut memulai perjuangannya.

Bila dirunut dari perjalanan wawasan pikiran ketiganya pun, tidak bisa dipungkiri bahwa pergolakan feminisme di Eropa yang terekam dalam majalah maupun buku-buku Belanda yang mereka baca, ikut memicu munculnya perjuangan emansipasi di tanah air. Seperti yang juga pernah dikatakan Kartini, gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Selamat Hari Kartini! (R24)