Baik ajakan klakson tiga kali maupun spanduk ‘Jalan Tol Jokowi’, sama-sama punya agenda politisasi nir-substansi.

PinterPolitik.com

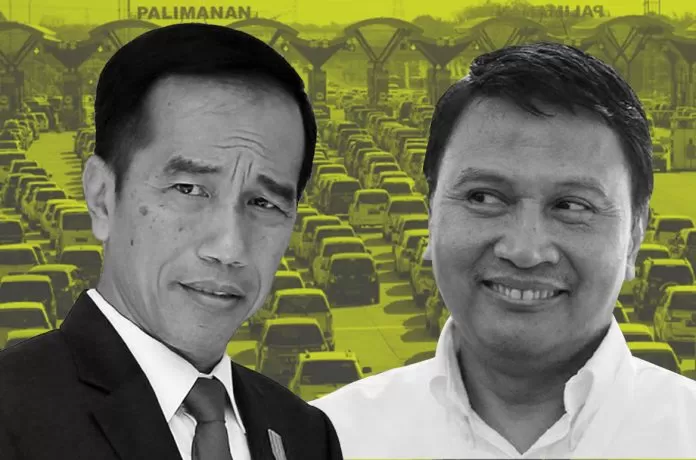

[dropcap]M[/dropcap]enjelang Hari Raya Idul Fitri, ternyata energi para politikus menjajakkan dagangan politiknya belum surut. Sebaliknya, momentum hari raya dan mudik malah menjadi ladang bagi mereka. Tengok saja bagaimana Mardani Ali Sera yang bersemangat menggalakkan ajakan klakson tiga kali saat mudik untuk mendukung gerakan #2019GantiPresiden. Dan kini, sebuah spanduk “Jalan tol Jokowi” bermunculan dan ramai dibahas di linimasa media sosial.

Keberadaan spanduk tersebut, memang lebih banyak menarik perdebatan. Beberapa pihak menyebut pesan dalam spanduk tidaklah etis karena jalan tol dibangun oleh pajak warganya, bukan Pak Jokowi. Roy Thaniago, peneliti media dan masyarakat, berpendapat bahwa keberadaan spanduk hanya menyiratkan polarisasi politik yang memuakkan.

Tanggapan yang berasal dari sosok ‘netral’ seperti Thaniago di atas, ternyata tak jauh berbeda dengan pendapat dari kelompok yang sejak awal beroposisi dengan pemerintahan Jokowi, contohnya saja Mardani Ali Sera. Ketua DPP PKS itu bahkan secara percaya diri menyiratkan bahwa gerakan klakson tiga kali, jauh lebih elegan daripada isi spanduk ‘Jalan Tol Jokowi’.

Tak hanya itu saja, Mardani menyebut bahwa gerakannya adalah pengejawantahan demokrasi yang penuh kegembiraan atau dalam bahasanya disebut festivalisasi gerakan. “Kami ini kenapa klakson tiga kali merupakan festivalisasi gerakan, jadi kalau ada festivalisasi jadi gembira. Kayak orang klakson telotet kan. Sorak-sorakan biar demokrasi ini demokrasi yang gembira,” katanya.

Apapun klaim yang berusaha dihadirkan Mardani soal gerakan klakson tiga kali #2019GantiPresiden, upaya tersebut adalah bentuk politisasi sama halnya dengan respon yang dikeluarkan spanduk ‘Jalan Tol Jokowi’. Keduanya mencoba menarik perhatian warga kepada Pilpres 2019 dengan memanfaatkan momentum hari raya dan mudik.

Politisasi ini, bagi Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, dinilai wajar. Pada tahun menjelang Pilpres 2019, pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks pemilu sedang mencari dukungan pemilih.

Walau dianggap wajar, apakah politisasi ajang pilpres menggunakan momentum mudik seperti ini tidak menyimpan ancaman atau hal yang membahayakan ke depannya? Apa saja yang sejarah pernah catat mengenai dampak politisasi sebuah isu?

Politisasi Selalu Partisan

Secara sekilas, dua isu yang saat ini sedang bertarung, yakni klakson mudik #2019GantiPresiden dan spanduk ‘Jalan Tol Jokowi’ tak terlihat mengancam, bahkan dalam beberapa titik dianggap sebagai hiburan atau lelucon belaka.

Tetapi politisasi sebuah isu, punya dampak yang tak main-main bagi kelangsungan proses bermasyarakat dan bernegara. Bukan tak ada alasan pula mengapa kata politisasi mengandung makna yang cenderung negatif.

Dalam kamus Miriam Webster, politisasi punya arti sebagai memasukan unsur politis dengan sengaja pada suatu wacana. Wacana tersebut bisa berupa isu sosial, ekonomi, agama, keilmuan, hukum, dan lain-lain. Dampak dari sebuah isu yang dipolitisasi adalah banyaknya orang yang kemudian membahasnya.

memiliki kesadaran politis atas suatu wacana (yang dipolitisir), apakah lantas menjadikan politisasi sebagai hal yang baik untuk meningkatkan literasi politik?

Jennifer Szalai dalam tulisannya berjudul “Why Is Politicization So Partisan” mantap berkata tidak. Menurutnya, politisasi sebuah isu, walau tidak selalu merugikan, tetapi dalam kebanyakan kasus melahirkan segregasi, polarisasi, dan distorsi. Politisasi, menurut Szalai mendistorsi sebuah isu atau arti sebuah wacana yang penting, hingga dibuat hanya untuk kepentingan partisan saja. Dengan demikian, alih-alih meningkatkan literasi politik, politisasi isu malah ‘membutakan’ masyarakat.

Pernyataan Szalai ditanggapi dengan lebih kuat dari Joshua Rovner yang menulis dalam sebuah essay berjudul “Is Politicization a Good Thing?” Dalam tulisannya, Rovner berkata bahwa politisasi adalah bentuk manipulasi guna memperkirakan preferensi sebuah kebijakan publik. Rovner juga memandang bila politisasi kerap dianggap tak berbahaya, bahkan dianggap sebuah hiburan, padahal Rovner menganggap politisasi adalah bentuk ancaman ‘lunak’.

Dengan demikian, bila hendak menyimpulkan dari apa yang dikatakan oleh Szalai dan Rovner, politisasi memiliki dampak seperti polarisasi, distorsi, dan juga manipulasi. Pernyataan Rovner yang menyebut politisasi merupakan bentuk manipulasi dan bentuk ancaman ‘lunak’, bertambah kontras dengan apa yang disebutkan oleh Aditya Perdana, selaku direktur Pusat Kajian Politik UI, bahwa politisasi menjelang Pilpres merupakan hal yang dianggap wajar.

Hal ini tak berlebihan bila melihat bagaimana dampak politisasi yang ditinggalkan di Amerika Serikat (AS).

Masalah Senjata yang Tak Usai

Apa yang disebutkan oleh Aditya Perdana yang memandang wajar keberadaan politisasi menjelang Pilpres 2019 tentu tak salah sama sekali. Sulit untuk terlepas atau bahkan mendeteksi sebuah isu yang telah menjadi lahan politisasi. Ciri utama yang sudah digambarkan Szalai yakni, mendistorsi, mempolarisasi, bahkan manipulasi, juga tak mudah disadari.

Di Amerika Serikat, tempat di mana politisasi cenderung berlangsung di setiap lini, seperti yang Vox katakan, mencontoh bahwa kebijakan senjata merupakan contoh yang bisa diambil sebagai bentuk politisasi paling kentara dan vulgar. Tak hanya berkutat pada kebijakan politis soal senjata yang makin membelah kubu pemerintah, yakni Demokrat dan Republik, serta masyarakat. Tetapi di dalamnya juga makin terdistorsi dengan solusi yang harusnya dicapai.

Hal ini terjadi pada 2015 lalu, saat insiden penembakan brutal menewaskan seorang reporter dan awak kameranya. Saat ditelusuri, sebelum meninggal sang reporter memperbarui status di media sosial Twitter, agar pemerintah melakukan pembaharuan soal keberadaan senjata tajam. Alih-alih fokus pada kebijakan, media hingga pemerintah yang sudah terbelah membahas sosok dan latar belakang korban, hingga berujung pada politisasi tragedi dan eksploitasi emosi.

Dampaknya, hingga kini masalah persenjataan di AS masih belum menemui titik terang dan sebaliknya, masalah penembakan semakin meningkat tajam. Yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai membuat publik ‘melewatkan’ perhatian bahwa kubu Republik menambah dana kepada National Riffle Association (NRA).

Politisasi kebijakan senjata dan tragedi yang lahir dari penembakan brutal di AS, tak pernah berawal dengan topeng yang ‘menghibur’ atau bahkan lelucon seperti halnya politisasi jalan tol yang terjadi di masa mudik ini. Namun begitu, politisasi yang ada sama-sama makin menjauhkan pemerintah dan rakyat dari solusi karena manipulasi dan distorsi yang dihadirkannya.

Pergulatan yang ada, pada akhirnya hanya menetapkan kepentingan kelompok Republik yang tetap ingin mempertahankan penjualan senjata dengan bebas sementara rakyat terus dibuat emosional, takut, dan makin tak percaya pemerintah.

Mungkinkah Indonesia akan mengalami hal serupa?

Hanya Melahirkan Antipati

Vox sebagai media asal AS dapat secara gamblang menyebut, semua hal bisa dijadikan lahan politisasi di AS. Walau media dalam negeri belum pernah ada yang berani mengklaim demikian, namun keadaan di Indonesia soal politisasi demi kepentingan partisan, tak berbeda jauh dengan AS.

Sebelum politisasi jalan tol dan Pilpres ini, Indonesia pernah menghadapi politisasi agama yang terlihat dalam bentuk dukungan terhadap tokoh politik tertentu. Bahkan hal ini sempat merembet pada bentuk politisasi masjid, yang diduga menjadi tempat dakwah politis. Puncaknya beberapa pihak menolak menyolati jenazah pendukung politisi tertentu.

Contoh di atas hanya makin memberi contoh panjang bahwa politisasi selalu akan melahirkan dampak yang buruk. Di satu sisi, politisasi memang akan membuat masyarakat luas membicarakan sebuah wacana atau isu tertentu, dengan perspektif politis tertentu pula. Tetapi wacana yang dibahas, tentu akan jauh dari solusi sebab pembicaraan hadir sebagai bentuk manipulasi.

Seperti apa yang pernah dikatakan oleh John Kerry, mantan Sekretaris Negara asal AS, “Jika kita tidak bisa membicarakan suatu topik dengan serius, tanpa terlebih dulu mempolitisasinya dan menyebarkannya melalui TV, itu berarti ada yang salah dengan kita.”

Alhasil, isu yang lebih penting untuk dibahas menjadi luput dan tak terlihat sama sekali. Dalam kasus politisasi yang menggunakan momentum mudik ini, peneliti media Remotivi, Roy Thaniago berkata bahwa publik kehilangan fokus kalau kebutuhan yang diperlukan saat ini adalah politik alternatif.

Spanduk ini memperlihatkan gagalnya pendidikan kita untuk mengajarkan warganya perbedaan antara pemerintah dengan negara.

Polarisasi politik ini memuakkan! Kita butuh gerakan politik alternatif! pic.twitter.com/M82LhnpEEZ

— Roy Thaniago (@roythaniago) June 10, 2018

Lebih lanjut lagi, Thaniago melihat bahwa sebetulnya masyarakat ternyata juga belum bisa membedakan apa yang dimaksud dengan negara dan pemerintah. Cara-cara pemerintah yang menyerang satu sama lain dengan klakson dan juga respon melalui spanduk, disebutnya tidak punya substansi dan mewakili negara sebab pemerintah sudah melangkah secara tersegmen dan politis. Sementara negara berjalan secara teknokratis.

Pembuat film dokumenter cum jurnalis, Dandhy Laksono juga menambahkan bahwa pernyataan pemerintah dalam spanduk, secara tidak langsung menyiratkan bahwa pemerintah hanya memandang pengguna jalan tol sebagai konsumen, alih-alih warga negara. Pembangunan tol yang ambisius tak bisa benar-benar berlangsung tanpa pajak warga.

Dengan demikian, kemudahan yang hadir dalam pembangunan infrastruktur dan membantu masyarakat melaksanakan mudik, pada akhirnya hanya makin membelah masyarakat dan melahirkan antipati. (A27)