Awal Desember ini publik dihebohkan oleh berita mengenai surat diplomatis dari Tiongkok yang berisi tuntutan agar Indonesia memberhentikan aktivitas pengeboran minyak dan gas (migas) di Laut Natuna. Ancaman ini dianggap sebagai upaya pertama Tiongkok menekan klaim nine-dash line pada Indonesia. Mengapa hal ini baru terjadi sekarang?

“A bluff taken seriously is more useful than a serious threat interpreted as a bluff.” – Henry Kissinger, mantan Menlu AS

Dua minggu ke belakang ini, publik dihebohkan oleh kabar tentang ancaman diplomatis yang dilontarkan pemerintah Tiongkok pada Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI). Ancaman tersebut disampaikan melalui sepucuk surat yang isinya berupa tuntutan dari Negeri Tirai Bambu agar Indonesia menghentikan segala aktivitas pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di wilayah maritim Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Pihak Tiongkok yakin bahwa rig pengeboran migas Indonesia yang didatangkan dari perusahaan Noble Clyde Boudreaux, melakukan operasi di wilayah maritim Tiongkok, padahal, rig pengeboran itu beraktivitas di Blok Tuna, Laut Natuna Utara, yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sejak ditempatkan pada bulan Juni, instalasi migas tersebut sudah dipantau oleh kapal penjaga pantai Tiongkok, menurut laporan dari Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI).

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan, sebagai salah satu pihak yang mengkonfirmasi keberadaan surat dari Tiongkok ini, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tiongkok bernada cukup mengancam, ini menjadi catatan tersendiri karena menurutnya Tiongkok belum pernah mendorong agenda nine-dash line (klaim wilayah LTS Tiongkok) pada Indonesia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai ada tiga alasan Tiongkok melayangkan protes pada Indonesia. Pertama, datang dari klaim nine-dash line, yang mencakup 90 persen luas wilayah LTS sebagai hak maritim historis Tiongkok. Berdasarkan klaim ini, Tiongkok mengakui perairan Natuna sebagai bagian dari wilayahnya.

Kedua, protes dilakukan sebagai prosedur standar agar Tiongkok tidak dikesankan melepaskan klaimnya atas wilayah di mana Indonesia melakukan pengeboran, yang menurut Tiongkok masuk dalam klaim nine-dash line.

Ketiga, Tiongkok melakukan protes agar otoritas di dalam negerinya terkesan akuntabel di mata para pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini salah satu bentuknya dilakukan dengan bentuk protes, kata Hikmahanto.

Itu dari pandangan hukum. Tetapi seperti yang kita tahu, hukum adalah produk politik. Oleh karena itu, perlu kita selidiki, apa kira-kira sebenarnya alasan politik Tiongkok tiba-tiba saja mengancam Indonesia?

Tiongkok Cemburu?

Untuk memahami alasan politik dari ancaman diplomatis ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui kenapa LTS begitu penting bagi Tiongkok. Peneliti senior dari Sasakawa Peace Foundation, Bonji Ohara dalam wawancaranya dengan Anadolu Agency di artikel berjudul 3 Reasons China Tries to Control South China Sea, mengatakan bahwa LTS sangat penting bagi Tiongkok karena nilai ekonomisnya.

Selain menyimpan sumber daya migas yang luar biasa banyaknya, LTS juga kaya akan pasokan ikan yang berguna untuk ketahanan pangan Tiongkok. Dari segi perdagangan, Tiongkok adalah negara yang 60 persen dari nilai perdagangannya terdiri dari perdagangan jalur laut, oleh karena itu, wajar jika Tiongkok sangat berambisi untuk mempertahankan pengaruhnya, dan bahkan mungkin berekspansi di LTS.

Dengan demikian, Ohara menyimpulkan, persaingan Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) dan negara di sekitar LTS, seperti Indonesia, berpotensi menahan akses pasar Tiongkok ke Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

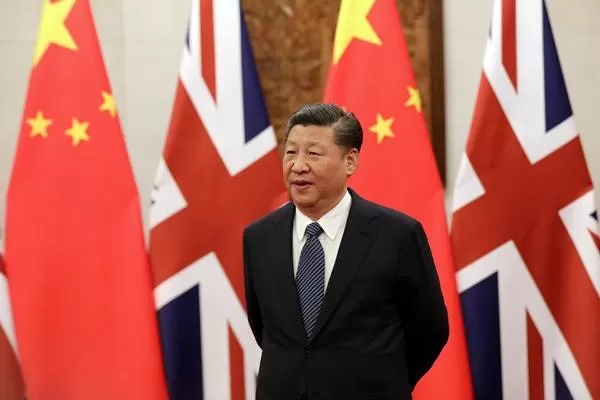

Kekhawatiran tersebut kemudian dapat kita bawa untuk mencari tahu alasan politik dari ancaman Tiongkok kepada Indonesia. Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan bahwa ada kecenderungan Tiongkok merasa tidak aman dengan posisi politik Indonesia saat ini di LTS. Fahmi menilai, tampaknya ancaman tersebut adalah bentuk gertakan dari Tiongkok, karena mereka menyadari Indonesia saat ini terlihat terlalu dekat dengan rivalnya, yaitu AS.

Anggapan ini dapat kita benarkan jika kita melihat perkembangan berita mengenai posisi Indonesia terhadap rivalitas AS-Tiongkok. Pada akhir November lalu, Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengatakan Indonesia memahami alasan di balik perjanjian di bidang keamanan antara Australia, Inggris, dan AS (AUKUS). Hal ini sangat berseberangan dengan pernyataan dari Kemlu pada September lalu yang menyayangkan adanya upaya untuk perlombaan senjata dari Australia dan rekan-rekannya.

Selain itu, banyak kasus lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, namun mengindikasikan kedekatan Indonesia pada AS. Contohnya seperti lawatan Menlu dan Wakil Menlu AS ke Indonesia di bulan Desember ini, lalu kerja sama militer Garuda Shield pada Agustus lalu, yang melibatkan setidaknya 4.500 personel gabungan Indonesia-AS.

Berangkat dari pandangan ini, bisa kita sebutkan bahwa apa yang dilakukan Tiongkok pada Indonesia sesungguhnya adalah sebuah gertakan diplomasi atau diplomatic bluffing. Mantan Menlu Bosnia, Muhamed Sacirbey dalam artikel Diplomatic Bluff to Break Longest Modern Siege, mengatakan gertakan dalam diplomasi bisa menjadi cara yang tepat untuk meraba-raba keunggulan politik sekaligus mempersuasi lawan bicaranya.

Memahami tulisan Sacirbey, di dalam diplomasi sangat mungkin akan adanya tipuan dan gertakan untuk mendapatkan keunggulan, meskipun penting bagi diplomat untuk tidak ketahuan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah gertakan semata.

Berbohong dalam negosiasi diplomatik dianggap sebagai kesalahan, tetapi memperluas atau memanipulasi kebenaran adalah hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Gertakan diplomasi koersif yang menyajikan ancaman kekuatan nyata seperti proyeksi militer Tiongkok di LTS tentu berisiko, tetapi jauh lebih murah dan tidak berbahaya dibandingkan konfrontasi bersenjata.

Itu dari pandangan Tiongkok. Lantas, bagaimana kita mengartikan manuver politik luar negeri Indonesia yang terkesan “cair” ini?

Mendayung di Antara Dua Karang

Melihat dinamika diplomasi Indonesia terhadap Tiongkok dan AUKUS, tampak jelas bahwa kita sedang berusaha semampu mungkin tidak mencederai stabilitas keamanan di kawasan LTS. Sebagai negara yang kebetulan berada di tengah-tengah pertikaian, penting bagi Indonesia untuk menjaga agar rivalitas AS dan Tiongkok tidak berlebihan, dalam artian tidak ada pihak yang memperoleh keunggulan dari pihak lawannya.

Karena hal itu, Indonesia dari waktu ke waktu akan tampak condong ke AS, tetapi ada juga masanya Indonesia terlihat lebih membela Tiongkok.

Sesungguhnya Indonesia di sini terjebak dalam diplomasi kekuatan menengah atau middle power diplomacy. Laura Neack dalam tulisannya Searching for Middle Powers, mengatakan bahwa meskipun sulit untuk mendefinisikan negara kekuatan menengah, mereka bisa diidentifikasikan melalui perilaku diplomasi internasionalnya. Negara yang selalu berusaha menjaga perdamaian dan menjadi penengah dalam perseteruan antara negara-negara besar menurut Neack adalah negara yang terjebak sebagai middle power.

Negara kekuatan menengah memiliki tanggung jawab moral dan kemampuan kolektif untuk melindungi tatanan internasional dari mereka yang akan mengancamnya, termasuk negara besar seperti Tiongkok dan AS. Upaya ini dilakukan negara kelas menengah dengan berperan sebagai perantara dan terkadang, mediator.

Menariknya, Neack mengatakan, meskipun negara kelas menengah bertindak seakan-akan mereka adalah pembawa keadilan bagi dunia, sesungguhnya tindakan yang mereka lakukan adalah demi mempertahankan eksistensi negaranya dalam tatanan dunia. Pandangan perdamaian bersama yang mereka bawa adalah untuk mendapatkan dukungan yang seimbang dari negara-negara besar yang bersaing.

Di sisi lain, posisi penengah ini dapat menjadi keunggulan tersendiri karena bisa digunakan sebagai daya tawar yang mampu mempersuasi atau mengintimidasi salah satu negara besar untuk lebih memberikan dukungan, jika negara besar yang lainnya mulai bertindak tidak sesuai dengan kepentingan nasional sang negara kekuatan menengah.

Berangkat dari pandangan ini, apa yang dilakukan Indonesia, yaitu bersikap lentur pada AS dan Tiongkok, sudah sesuai jika tujuannya memang ingin menjamin eksistensi negara di antara persaingan dua raksasa Indo-Pasifik.

Kalau kita berkaca pada perspektif politik Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta, yang tercantum dalam bukunya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang, sudah sejatinya politik luar negeri Indonesia memegang prinsip kenetralan, yang sering kita kaitkan dengan istilah bebas-aktif.

Namun, perlu dicatat bahwa prinsip bebas-aktif yang diyakini Hatta sesungguhnya terlihat berbeda dengan apa yang dilakukan Indonesia saat ini. Hatta berpandangan bahwa kenetralan Indonesia seharusnya diartikan melalui pendirian sikap percaya diri, yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin menjadi objek permainan dalam politik internasional.

Oleh karena itu, Indonesia harus berhati-hati dalam mengartikan kenetralan diplomasinya. Memang, kita bisa mendapat keuntungan dari pertikaian internasional, tetapi jika terlalu mengandalkan persaingan negara besar, kita jatuhnya hanya akan menjalankan prinsip “bebas” saja, bukan “aktif”.

Barangkali ini adalah momen yang tepat untuk berkaca pada semangat Gerakan Non-Blok yang pernah diinisiasi Indonesia pada pertengahan abad ke-20, di mana Indonesia tidak hanya berkeinginan adanya perdamaian pada dunia, tetapi sungguh-sungguh bertindak agar politik internasional tidak terpolarisasi oleh dua negara besar saja. (D74)