Mahar—atau secara generik berarti mas kawin—dalam politik sangat menghambat proses pencalonan kader berkualitas yang tidak memiliki uang.

PinterPolitik.com

Beberapa minggu terakhir ini, perbincangan tentang mahar politik sedang menjadi topik utama di hampir semua media massa. Pengakuan La Nyalla Mattalitti dan beberapa politisi lain yang menyebut adanya permintaan uang mahar dari partai tertentu membuka kembali perdebatan tentang uang dan politik.

Bagaimana tidak? Di Indonesia, semua hal memang terlihat sangat bergantung pada uang. Politik yang idealnya menjadi arena gagasan untuk kemaslahatan masyarakat, malah jadi arena uang. Ini tercermin dari bagaimana publik cukup ramai menanggapi pemberitaan tentang mahar politik.

Praktik politik uang yang tertutup rapat di internal partai, akhirnya mulai tersingkap satu per satu melalui aksi para politisi yang ramai-ramai ‘bernyanyi’ soal mahar politik. Para politisi ini mengaku diminta puluhan sampai ratusan miliar rupiah sebagai syarat untuk mendapatkan rekomendasi dukungan pencalonan.

Pembelaan pun datang dari partai politik, yang menyebut mahar politik adalah tuntutan sistem demokrasi di Indonesia dengan biaya politik yang mahal.

PKS misalnya, sebagai tertuduh dalam kasus calon bupati Cirebon Brigjen Siswandi, melempar dalih soal ‘biaya politik’ itu. PKS mengaku tidak meminta ‘mahar’ dalam arti ‘mas kawin untuk restu’, tapi lebih kepada uang untuk biaya atribut kampanye dan saksi.

Hal yang serupa dilakukan juga oleh Partai Gerindra yang menjadi tertuduh dalam kasus La Nyalla—dan belakangan Deddy Mizwar—dengan melemparkan pembelaan yang sama. Menurut mereka, tidak ada mahar selain uang untuk pembiayaan kampanye dan saksi.

Lalu, apakah tren anti-mahar hanya menyerang partai oposisi pemerintah, dalam hal ini Gerindra dan PKS? Nyatanya tidak. Golkar dan Hanura pun mendapatkan badai yang sama. Dedi Mulyadi sempat menguak adanya permintaan mahar dari Setya Novanto terkait majunya dia di Jawa Barat (Jabar). Begitu pula dengan Hanura, yang didera gelombang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), akibat kasus mahar.

Karena sebaran serangan terjadi ke hampir seluruh partai, maka badai ini bukan ‘agresi pemerintah kepada oposisi’—seperti yang dituduhkan oleh banyak pihak. Badai ini menandakan masih ada benturan antara aturan dengan praktik.

Mahar kemudian menjadi sesuatu yang ramai-ramai dipertanyakan oleh publik. Apa itu, dari siapa, dan untuk apa mahar dalam politik?

Di samping mahar yang dipersepsikan secara negatif sebagai “uang lelang proyek” atau bahkan “uang palak”, apakah ada alternatif lain untuk membiayai dana besar partai politik untuk bertarung dalam gelaran Pilkada?

State-Sponsored yang Banyak Masalah

Sebelum era Presiden Joko Widodo (Jokowi), praktik mahar dalam pencalonan kepala daerah tidak pernah diatur oleh pemerintah. Hanya ada peraturan mengenai pendanaan partai dihitung dari jumlah suara atau jumlah kursi yang dimiliki di legislatif, tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009.

Pemerintahan Jokowi kemudian mengupayakan penghapusan praktik mahar dalam pemilihan calon dari partai politik Melalaui UU No. 8 Tahun 2015. Partai tidak boleh menerima imbalan dari bakal calon gubernur, walikota, atau bupati, untuk memutuskan pencalonan dalam Pilkada. Begitu pula sebaliknya, bakal calon tidak boleh ‘menyuap’ partai untuk memberi rekomendasi pencalonan.

Tak hanya itu, negara melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) beberapa kali membuat peraturan yang memperketat penggunaan maksimal dana kampanye. KPUD pun memberikan dana yang sama rata kepada seluruh calon, umumnya untuk pembiayaan kampanye. KPUD ingin menciptakan kesetaraan dalam modal pendanaan kampanye seseorang.

Dengan begitu, negara pun telah memiliki posisi yang ‘nampaknya’ sempurna dalam membiayai pendanaan partai politik.

Tapi, praktik-praktik koruptif yang bermuara kepada kas partai terus menerus terjadi, baik korupsi anggaran negara atau korupsi pengaruh dengan suap dari pihak ketiga. Realita ini bertentangan dengan posisi negara yang tampak sempurna dalam aturan perundang-undangan, namun sebenarnya sangat lemah dalam penegakannya.

Ini juga berarti, partai masih menjadi ‘mesin bisnis’ untuk memutar uang, dengan menggunakan ‘mesin politik’ yang ada di pemerintahan. Kekuatan hukum negara kalah di hadapan partai politik dan para politisinya. (Baca juga: Setya Novanto, Klien yang Bangkrut?)

Namun, menurut sejumlah penilitan, memang bukan ‘salah’ parpol mencari dana dari pihak ketiga, karena dana parpol dari pemerintah hanya mencakup 2 persen kebutuhan keseluruhan partai.

Jika disimulasikan, katakanlah satu partai membutuhkan dua saksi per Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan upah maksimal 500.000 rupiah per orang. Maka, untuk Pilkada Jabar dengan 74.966 TPS (data Pemilu 2014) pembiayaan saksi setidaknya membutuhkan dana hingga 74.966.000.000 (hampir 75 miliar) rupiah.

Hitungan itu baru untuk saksi TPS. Belum lagi, ada alat peraga yang berjumlah banyak dan memakan biaya produksi yang mahal, seperti baliho, pamflet, iklan media massa, dan acara-acara kampanye. Belum sempat terhitung oleh saya, betapa besar biaya yang harus dikeluarkan partai.

Lalu coba bayangkan berapa anggaran yang diberikan pemerintah kepada DPD partai di Jabar. Katakanlah, sebuah partai memiliki 4,9 juta pemilih (15 persen dari DPT di Jabar). Maka, dengan hitungan anggaran Rp 1000 per suara, partai hanya akan mendapatkan 4.900.000.000 (hampir 5 miliar rupiah). Angka ini tentu saja jauh terlalu rendah dibandingkan kebutuhan operasional kampanye partai.

Maka, dari sini kita cukup sepakat, bahwa demokrasi itu memang mahal. Miliaran rupiah perlu dikeluarkan untuk meng-cover kampanye di satu provinsi. Dan dalam mencari miliaran itu, partai tidak bisa mengandalkan pemerintah sama sekali. Partai harus mendapatkannya dari pendanaan private sector atau mahar dari pasangan calon.

Nah, relasi ini juga terbukti punya sisi koin yang lain, terutama dalam mendorong tumbuh suburnya perilaku koruptif. Sebabnya, tidak ada mekanisme kontrol yang berjalan efektif, baik itu dari masyarakat sebagai pemilih, maupun istakeholder pengawas Pemilu.

Controlled Private-Sponsorship dan Grassroot-Fundraising

Pendanaan dari negara terbukti tak pernah memadai untuk kebutuhan parpol. Indonesia tidak perlu mencontoh Turki misalnya. Dibandingkan Indonesia yang memiliki anggaran untuk parpol sebesar 111 miliar rupiah, Turki menganggarkan jauh lebih besar, yakni 2,1 triliun rupiah untuk parpol. Dengan anggaran sebesar itu, Turki tetap tidak bisa menurunkan indeks korupsi politik.

Apalagi, dengan semakin banyaknya jumlah partai politik, maka APBN pasti akan terus terbebani. Kalau sudah begitu, maka visi pendanaan partai politik oleh anggaran negara, seperti ambisi Tjahjo Kumolo sebenarnya bukan sesuatu yang visioner.

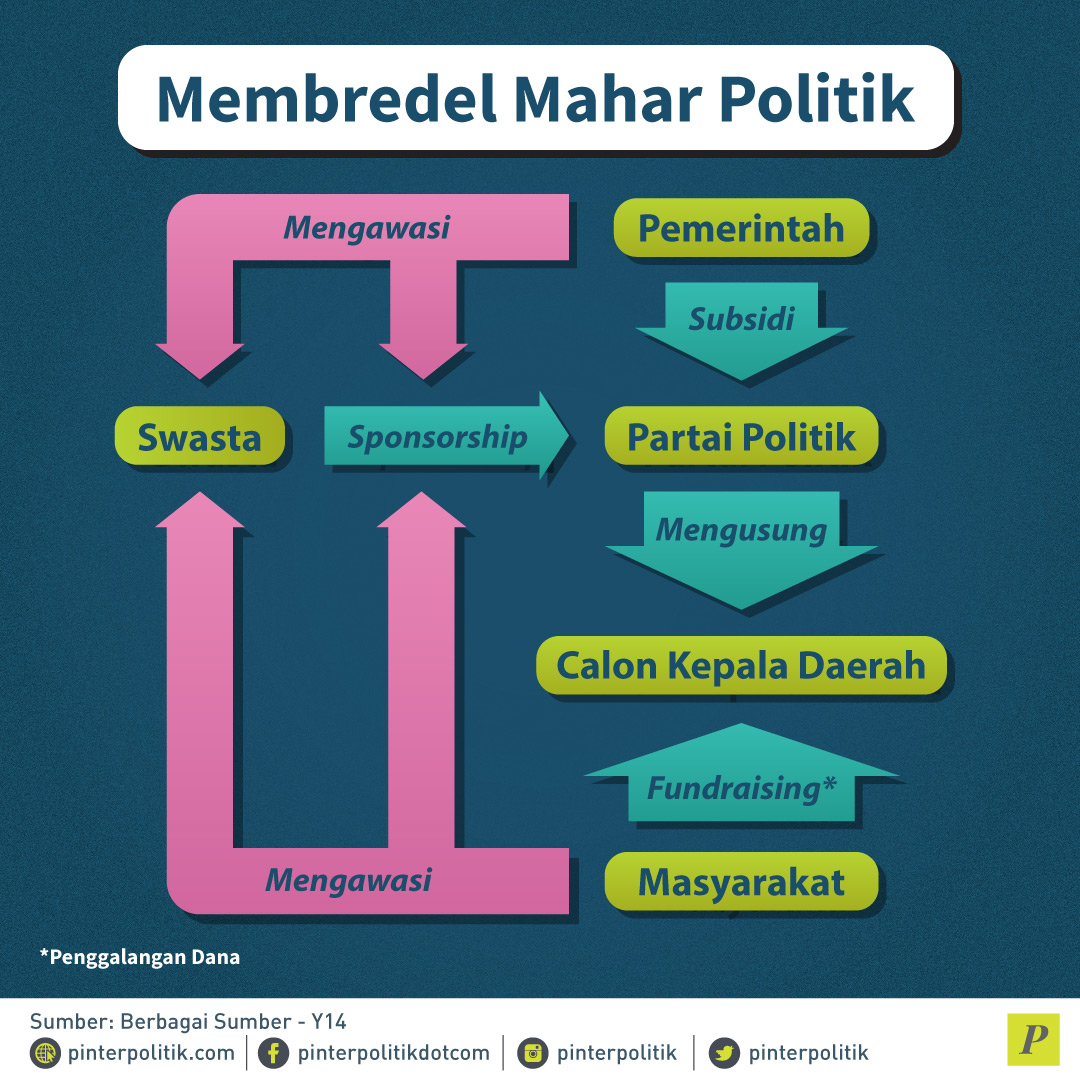

Pemerintah tidak dapat terus menambah anggaran kepada parpol seperti inginnya Tjahjo. Pemerintah baiknya tetap bertahan pada anggaran yang ada, dengan membiarkan partai politik secara mandiri namun akuntabel mencari sumber dana sendiri. Maka, tugas pemerintah, melalui KPU dan Bawaslu setidaknya ada dua.

Pertama, mengontrol secara ketat sponsor dari pihak swasta.

Peran sektor swasta—mau tak mau—juga adalah ‘visioner’ yang sesungguhnya. Indonesia yang lebih mirip negara liberal-kapitalis ketimbang big government memiliki pebisnis-pebisnis yang sangat meng-kooptasi pemerintah, dan mereka memiliki pengaruh politik yang besar pula.

Karenanya, pengawasan terhadap bisnis-bisnis di belakang calon pemimpin daerah adalah caranya. Dengan begitu, KPU dan Bawaslu serta BPK dapat fokus kepada pendataan kelompok usaha mana saja atau badan usaha mana saja yang mendanai partai, ketimbang mengawasi anggaran negara yang besar, tapi bagi partai sangat tidak seberapa.

Amerika Serikat (AS) bisa dijadikan sebagai percontohan. Negara ‘bapak demokrasi modern’ itu memiliki sistem transparansi sponsor politisi yang sangat matang. Pemerintah sampai akademisi dan masyarakat luas dapat mengakses pihak-pihak mana saja yang mendanai partai dan politisinya. Salah satu NGO di AS yang sangat aktif di sektor pengawasan tersebut adalah Political Money Line.

Senate Leadership Fund spends $250 for online advertising in opposition to Bill Nelson (D-Sen-FL): pic.twitter.com/yRo9CeJ1Iq

— Political MoneyLine (@pml_tray) January 17, 2018

Bahkan, sponsor privat itu dapat dilakukan secara mandiri oleh partai dengan membuat bisnis sendiri. Di Indonesia, Partai Hanura adalah salah satunya, yang mulai memiliki bisnis hotel di beberapa tempat. Golkar pun sempat mewacanakan hal yang sama, namun hingga kini belum nampak realisasinya.

Tugas pemerintah yang kedua adalah meng-endorse dukungan secara langsung dari masyarakat.

Dengan dukungan atas patungan masyarakat, maka negara mempromosikan politik partisipatif secara masif, dan dengan sendirinya menghapus secara perlahan sektor pendanaan publik melalui APBN. Cara fundraising dari masyarakat seperti yang dilakukan oleh Obama pada 2008 dan 2012 di Amerika Serikat, lalu ditiru oleh Jokowi pada 2014 di Indonesia, juga kembali dilakukan Bernie Sanders pada 2016 di Amerika Serikat, bisa menjadi solusi paling demokratis bagi pendanaan kampanye.

Dengan begitu, setiap calon tak hanya memiliki pertanggungjawaban kepada parpol yang memberi rekomendasi, atau pihak privat yang membiayai ‘dari atas’, tapi juga kepada masyarakat yang mendukung mereka secara patungan ‘dari bawah’.

Indonesia, dengan andai-andai mekanisme pendanaan yang kuat dan terkontrol dengan baik seperti pemaparan di atas, maka parpol tidak akan memiliki alasan lagi untuk meminta mahar dari calon kepala daerah.

Dan di masa depan, pendanaan kampanye politik diharapkan tidak lagi terjadi di belakang layar, dengan output kampanye-kampanye yang menguntungkan kontributor uang besar saja. Dengan kontribusi kolektif uang pemilih dalam kampanye, terutama di daerahnya, maka output kampanye dan kebijakannya akan dapat menguntungkan pemilih pula.

Profesor Michael Bailey dalam jurnalnya The Two Sides of Money in Politics melihat pentingnya peran politisi—setidaknya yang berintegritas—untuk membentuk koalisi yang kokoh antara masyarakat (dengan dana patungan) dan pebisnis (dengan sponsor kampanye). Dengan koalisi seperti ini, politik yang demokratis tetap akan terbangun sekalipun adanya sponsor privat dalam pencalonan seorang politisi.

Dengan begitu, demokrasi di Indonesia bisa menjadi seperti demokrasi Amerika Serikat. Pendanaan dari sektor swasta, bahkan kasus Universitas Harvard yang mendukung Obama sekalipun, bukanlah hal yang tabu.

Politik disadari sebagai ruang bersama tanpa sekat. Dan kader partai tanpa modal seperti para politisi yang curhat itu, dapat berkompetisi tanpa harus menangis. (R17)