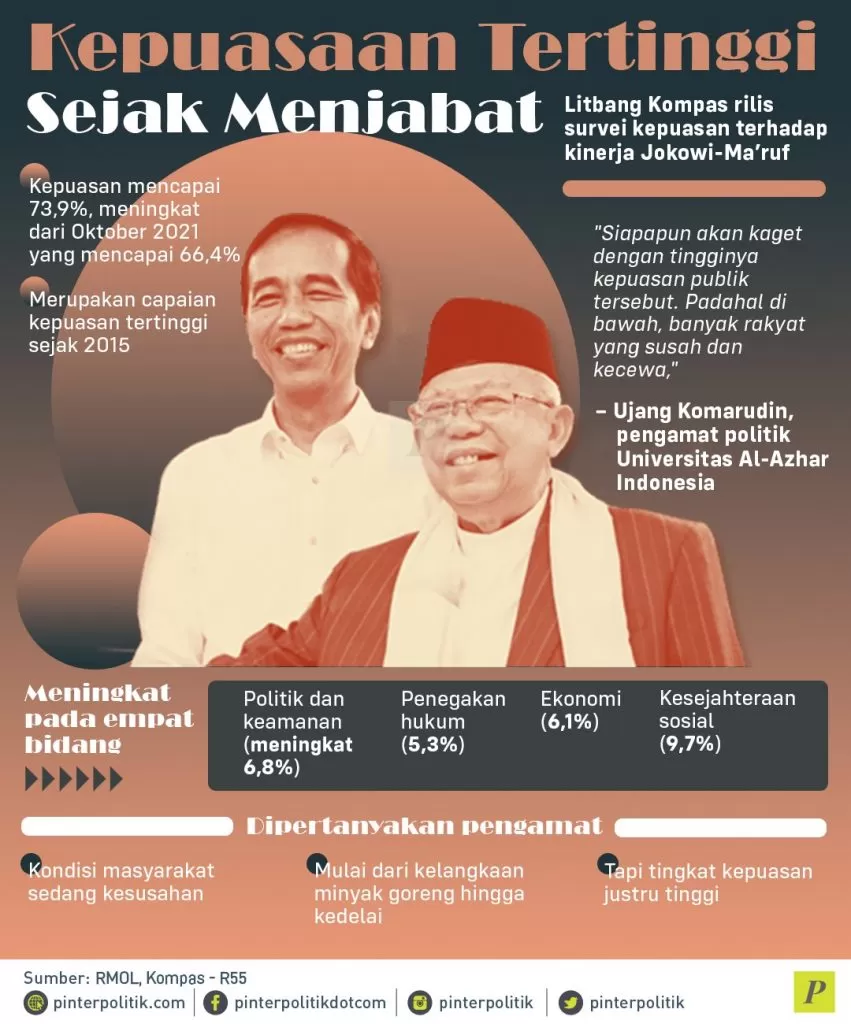

Belum lama ini Litbang Kompas merilis survei tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dalam rilisnya, kepuasan masyarakat mencapai 73,9 persen, di mana ini adalah tingkat kepuasan tertinggi sejak 2015. Pertanyaannya, di tengah berbagai persoalan seperti kelangkaan minyak goreng, kenapa tingkat kepuasan bisa setinggi itu?

Dulunya, sebelum demokrasi diterima sebagai norma politik universal, para penguasa merasa tidak perlu mengetahui persepsi publik. Entah apa pun yang terjadi di bawah sana, berlangsung tidaknya kekuasaan mereka ditentukan oleh kedekatan darah keluarga.

Namun, setelah revolusi Prancis dan Amerika semuanya tampak berbeda. Ketika bentuk-bentuk awal demokrasi mulai muncul, para penguasa menjadi tertarik untuk mengetahui apa yang dipikirkan warganya, khususnya bagaimana mereka ingin memilih. Ini lah awal mula survei opini publik atau jajak pendapat (opinion polls).

Menurut Campbell Rhodes dalam tulisannya A brief history of opinion polls, sebelum jajak pendapat tersebar luas, opini publik diukur dengan cara yang kurang ilmiah, seperti mengirim surat ke media massa karena media dinilai mencerminkan opini publik. Ada pula yang melakukannya melalui pertemuan atau rapat umum untuk melihat pandangan atau sentimen yang paling populer.

Dalam temuan Rhodes, media massa di Amerika Serikat (AS) adalah yang pertama melakukan jajak pendapat umum. Pada Juli 1824, Harrisburg Pennsylvanian, sebuah surat kabar lokal di ibu kota Pennsylvania, melakukan survei di Wilmington, Delaware.

Pertanyaan surveinya sederhana, “siapa yang akan dipilih sebagai Presiden?”. Sedikit konteks, saat itu pemilih di AS adalah laki-laki, kebanyakan kulit putih, dan sebagian besar pemilik properti.

Sebagai hasil, Harrisburg Pennsylvanian menyebut 70 persen responden memilih Andrew Jackson. Survei ini menjadi kenyataan, Andrew Jackson mendapatkan suara dan elektoral mayoritas. Namun John Quincy Adams yang dipilih sebagai Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives).

Jajak pendapat yang dimulai di media-media AS kemudian menyebar ke seluruh dunia, khususnya karena penetrasi internet dan komunikasi massa. Secara berkala, berbagai media dan lembaga swasta melakukan survei. Mulai dari mengukur tingkat elektabilitas kandidat, hingga tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Terkait yang terakhir, baru-baru ini survei Litbang Kompas mendapatkan atensi luas. Dalam rilisnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen. Tingkat kepuasan ini adalah yang tertinggi sejak Januari 2015.

Disebutkan, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (meningkat 5,3 persen), ekonomi (meningkat 6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (meningkat 9,7 persen).

Pertanyaan publik sekiranya satu. Di tengah situasi pandemi Covid-19, serta berbagai masalah sosial-ekonomi lainnya, bagaimana mungkin tingkat kepuasan setinggi itu?

Menguji Korespondensi

Pertanyaan kritis misalnya datang dari pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. “Siapapun akan kaget dengan tingginya kepuasan publik tersebut. Padahal di bawah, banyak rakyat yang susah dan kecewa,” ungkapnya pada 23 Februari.

Melacak dasar argumentasi filosofisnya, pernyataan Ujang tersebut adalah apa yang disebut dengan teori kebenaran korespondensi (the correspondence theory of truth). Marian David dalam tulisannya The Correspondence Theory of Truth, menjelaskan bahwa dalam teori ini, suatu pernyataan dikatakan benar apabila berkorespondensi atau berkesesuaian dengan realitas.

Apabila melihat realitas sosial yang ada, masyarakat tampaknya tengah dihadapkan dengan berbagai persoalan. Mulai dari kelangkaan minyak goreng dan kedelai, ketentuan baru Jaminan Hari Tua (JHT), peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pandemi Covid-19, hingga berbagai isu sosial-politik seperti polemik Desa Wadas.

Tidak hanya masyarakat luas dan akademisi, berbagai pejabat juga telah mengungkapkan kekhawatirannya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, misalnya, pada 1 Maret menyebut kelangkaan minyak goreng berpotensi menyebabkan panic buying.

Pada 12 Agustus 2021 lalu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, juga sempat menyampaikan keresahannya karena sampai 7 Agustus 2021, angka PHK telah mencapai 538.305 pekerja. Pada 2021 sendiri, Kemenaker memperkirakan jumlah PHK sekitar 895.000 pekerja.

Seperti keheranan Ujang, dengan berbagai masalah sosial-ekonomi tersebut, bagaimana mungkin tingkat kepuasaan publik menjadi begitu tinggi?

Kembali merujuk Campbell Rhodes. Menurutnya, tidak lama sejak jajak pendapat umum dari Harrisburg Pennsylvanian, berbagai media di seluruh AS kemudian melakukan jajak pendapatnya sendiri, atau memberitakan jajak pendapat lembaga lain.

Yang menjadi masalah adalah, menurut Rhodes, kemudian muncul fenomena straw poll atau jajak pendapat jerami karena tingkat akurasi yang rendah dan tidak ilmiah. Dalam diksi yang lebih vulgar, sejarawan AS Arthur Schlesinger Jr. bahkan menyebut televisi dan lembaga survei telah menjadi electronic manipulators (manipulator elektronik).

Marcus Mietzner dalam tulisannya Political Opinion Polling in Post-Authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?, menangkap fenomena ini mulai terjadi di Indonesia sejak Pemilu 2004. Menurutnya, telah lahir jenis baru lembaga survei politik, yang tenaga pendorong utamanya tidak lagi kuriositas atau keingintahuan akademik, melainkan motif komersial.

Biasnya Rasa Puas

Di titik ini, mungkin ada dua pandangan. Pertama, mengacu pada teori kebenaran korespondensi, survei tingkat kepuasan tersebut mungkin adalah straw poll. Kedua, survei tersebut mungkin benar adanya atau bukan sebuah pengondisian persepsi publik.

Nah, yang menarik adalah, sekalipun pandangan nomor dua yang digunakan, Geert Bouckaert dan Steven van de Walle dalam tulisannya Comparing Measures of Citizen Trust and User Satisfaction as Indicators of ‘Good Governance’: Difficulties in Linking Trust and Satisfaction Indicators, memberikan penjelasan penting.

Menurut mereka, ada dua alasan mengapa begitu sulit untuk mengukur kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah, dan sekalipun diukur, hasilnya tidak jarang cukup menyesatkan. Alasan pertama, tingkat kepuasan sulit diukur karena merupakan penilaian psikologis yang tidak tetap. Alasan kedua, kepercayaan terhadap pemerintah sering kali tidak memiliki hubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Alasan kedua perlu kita perhatikan dengan serius. Apa arti dari “kepercayaan terhadap pemerintah sering kali tidak memiliki hubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik”?

Maksudnya ternyata cukup sederhana, yakni politik berbasis idola. Ullrich Ecker dan Toby Prike dalam tulisannya We know politicians lie – but do we care?, menemukan temuan mengejutkan, di mana dukungan masyarakat ternyata tidak berkurang meskipun politisi yang didukungnya terbukti berbohong.

Ini misalnya dilihat dari kasus Presiden ke-45 AS Donald Trump. Menurut mereka, Trump telah membuat lebih dari 30.000 klaim palsu selama empat tahun masa kepresidenannya. Namun faktanya, sekalipun kalah dari Joe Biden, pendukung Trump tetap banyak dan begitu fanatik di Pilpres AS 2020.

Dengan kata lain, kepuasan terhadap pemerintah mungkin saja tidak berasal dari penilaian terhadap tata kelola pemerintahan, melainkan semata-mata karena suka dengan politisi yang tengah berkuasa. Ini lah politik berbasis idola.

Well, sebagai penutup, dengan berbagai persoalan sosial-ekonomi yang ada, tampaknya menjadi tak terhindarkan apabila terdapat pihak yang heran dan menaruh tanya terhadap survei kepuasan tersebut. Namun, bagaimana pun juga, kita mungkin hanya perlu menikmatinya sebagai bagian dari orkestra politik. Mungkin. (R53)