Anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak hingga US$ 8 miliar atau setara Rp 114,24 triliun. Dirut KAI sebut proyek ini berpotensi terus membebani keuangan negara. Wakil Menteri BUMN sebut permasalahan ini disebabkan karena adanya kesalahan perhitungan di awal dan juga analisis perencanaan yang terlalu optimis.

Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali memunculkan masalah baru. Setelah sebelumnya rencana pembangunan dipastikan molor dari perkiraan awal, saat ini proyek kereta api yang dikerjakan antara pihak Indonesia dan Tiongkok ini mengalami permasalahan pembengkakan anggaran hingga mencapai US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 26,9 triliun

Pembengkakan biaya terjadi usai adanya keterlambatan pengerjaan pada proyek ini. Di sisi lain, pihak PT KAI (Persero) salah satu konsorsium proyek ini justru menduga permasalahan ini sudah terjadi sejak awal uji kelayakan proyek.

Sebagai informasi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bertanggung jawab atas pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Perusahaan itu merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen saham), dan konsorsium Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyebutkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebenarnya sudah bermasalah dan tidak penting sedari awal.

Hal serupa diungkap ekonom Faisal Basri yang menyebut proyek ini sudah bermasalah bahkan sejak tahap perencanaannya.

Lebih lanjut, Faisal yang konsisten menyebut proyek ini sebagai “proyek mubazir” sejak enam tahun lalu, menyebut permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini seperti membengkaknya biaya proyek atau cost overrun sudah terprediksi sejak awal.

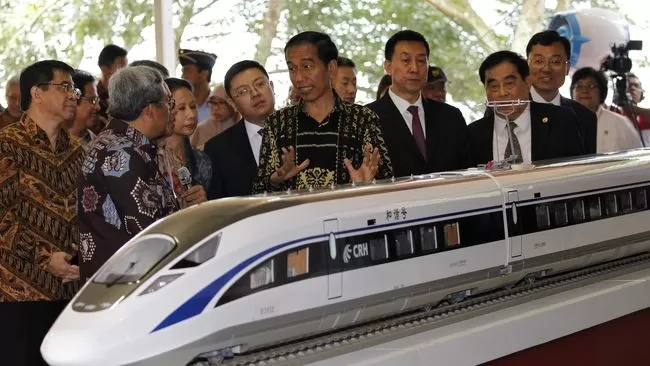

Baca Juga: Jokowi di Pusaran Kereta Cepat Tiongkok

Dari segi ekonomi, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gulfino Guevarrato juga menyebutkan bahwa proyek kereta cepat yang saat ini masih berlangsung justru diprediksi dapat mendatangkan kerugian ekonomi.

Pasalnya, dana investasi dari Tiongkok ternyata terdiri dari 60 persen dolar AS dan 40 persen sisanya dalam bentuk yuan.

Artinya, pinjaman dalam bentuk dolar tersebut akan dikenakan bunga utang sebesar 2 persen pertahun yang sebesar Rp 917,4 miliar. Sementara, pinjaman dalam bentuk yuan (RMB) akan dikenakan bunga utang sebesar 3,4 persen atau sebesar Rp 1,04 triliun

Efek domino dari keterlambatan tersebut, financing cost atau biaya bunga dari pinjaman proyek juga naik. Diperkirakan financing cost naik US$ 200 juta akibat keterlambatan proyek.

Seperti yang diketahui, 75 persen dari proyek KCIC dibiayai dari pinjaman China Development Bank (CDB). Sedangkan, 25 persen lainnya dibiayai dari ekuitas antara Indonesia dan Tiongkok. Pembagian ekuitasnya 60 persen Indonesia dan 40 persen Tiongkok.

Kondisi tersebut tentu menjadi riskan karena masa pembayaran utang adalah 50 tahun. Kemudian, proyek itu sendiri juga tidak memiliki kepastian apakah suatu saat akan mendatangkan keuntungan ekonomi atau tidak.

Lalu, apa yang membuat pemerintah sedari awal tetap melanjutkan proyek ini?

Planning Falacy?

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengakui permasalahan ini disebabkan karena adanya kesalahan perhitungan ekuitas di awal pembentukan konsorsium dan juga analisis perencanaan yang terlalu optimis.

Pernyataan tersebut bisa dibilang adalah sebuah ironi, karena tahapan analisis perencanaan awal sebuah proyek merupakan faktor terpenting dari keberhasilan suatu proyek. Jika dalam tahap ini sudah salah, maka berbagai permasalahan akan datang selanjutnya, bahkan lebih ekstrim proyek itu bisa gagal.

Dalam satu kesempatan, ekonom Emil Salim secara terang-terangan menyebut bahwa proyek ini dilaksanakan tanpa studi kelayakan serta analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Lebih lanjut, pemerintah juga dinilai abai dengan sisi manfaat dan biaya dalam proyek. Hal ini semata-mata dinilai demi memuluskan proyek dengan Tiongkok ini.

Ketua Intrans, Darmaningtyas memaparkan hal tersebut semata-mata disebabkan karena pemerintah terlalu terbuai dengan janji-janji ambisius dari investor Tiongkok.

Terkait fenomena ini, Daniel Kahneman, seorang psikolog sekaligus peraih Nobel bidang ekonomi, dalam buku Thinking Fast and Slow mengenalkan sebuah konsep yang bernama planning falacy.

Secara umum planning fallacy adalah kekeliruan bernalar yang menyebabkan seseorang atau kelompok meleset dalam memprediksi waktu, biaya, dan keuntungan dari sebuah rencana yang diakibatkan oleh faktor tertentu.

Ahli psikologi sosial Roger Buehler berpendapat bahwa kekeliruan kita dalam membuat rencana disebabkan oleh wishful thinking.

Kita memiliki kecenderungan untuk menyukai keberhasilan dan membenci kegagalan. Oleh karena itu, kita selalu overestimate terhadap kemampuan kita dan menyepelekan hambatan yang akan kita temui dalam perjuangan. Hal ini disebut juga sebagai optimistic bias.

Baca Juga: Jokowi Berjudi di Kereta Cepat?

Jika merujuk pada pernyataan Wamen BUMN di atas, hal inilah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam proyek kereta cepat.

Pemerintah sedari awal terkesan terlalu overestimate terhadap proyek ini, sehingga cenderung mengabaikan distribution information dari pihak luar, seperti pengamat dan masyarakat umum.

Hal ini juga membuat pemerintah seakan tidak belajar dari kasus serupa di negara lain. Padahal sebuah penelitian menyebutkan lebih dari 90 persen proyek pembangunan kereta yang dilakukan sejak 1969 hingga 1998 terdapat kesalahan perencanaan, yang di antaranya mengakibatkan membengkaknya biaya proyek.

Bahkan pemerintah tidak belajar dari kasus serupa yang terjadi di negara tetangga, Malaysia yang lebih dulu menghentikan proyek kereta cepatnya.

Lalu mengapa ini terjadi? Dan apa faktor yang menyebabkan hal tersebut?

Negosiasi Ulang?

Bent Flyvjberg ahli planologi dari University of Oxford menyatakan bahwa dalam konteks negara sebagai perencana suatu proyek, mereka seringkali terlalu fokus pada ambisi-ambisi lain yang dapat menimbulkan prestise ketimbang merencanakan proyek tersebut dengan matang dari sisi policy planning, ekonomi dan lain-lain.

Secara politik, ambisi tersebut dapat kita pahami sebagai “politik mercusuar”, yang mana itu pernah dilakukan oleh Soekarno ketika “ngotot” menjadi tuan rumah Asian Games 1962, kendati kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak mumpuni saat itu.

Dalam konteks ini, hal yang sama mungkin dilakukan pemerintahan Jokowi yang tetap ngotot menjalankan proyek kereta cepat, kendati dari segi ekonomi dinilai sangat tidak menguntungkan.

Hafiz Amin Zamzam dalam tulisannya yang berjudul The Political Economy of Jakarta-Bandung High-Speed Rail Project in 2015-2016 juga menyebutkan kesimpulan serupa bahwa keputusan dipilihnya Tiongkok daripada Jepang sebenarnya bukanlah karena alasan bisnis seperti yang diungkapkan, melainkan memiliki dimensi politik tersendiri.

Lalu, bagaimana langkah selanjutnya?

Beberapa pihak mengungkapkan dalam kasus proyek kereta cepat ini, Indonesia telah terjebak ke dalam debt-trap diplomacy yang kerap dilakukan Tiongkok.

Namun, istilah “debt-trap” sendiri masih menjadi perdebatan. Guru Besar East China Normal University (ECNU), Jean-Marc F. Blanchard, dalam artikelnya di The Diplomat yang berjudul Revisiting the Resurrected Debate About Chinese Neocolonialism membantah tudingan ini.

Menurutnya, dalam kasus Sri Lanka, misalnya, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah “trap” karena telah ada MoU sejak awal. Terkait hal ini, apa yang terjadi di Sri Lanka dan di beberapa negara adalah mereka lebih terperangkap ke dalam “jebakan diplomasi” yang dimainkan Tiongkok dalam proses negosiasi.

Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) juga pernah mengingatkan pemerintah di negara-negara Asean untuk lebih berhati-hati dalam melakukan proyek infrastruktur dengan Tiongkok agar tidak terjerat utang.

Dengan melihat pola dari berbagai kasus sebelumnya, beberapa pengamat menilai bahwa Beijing sangat lihai dalam membaca situasi dari negara atau pihak ketiga.

Kelemahan dalam hal diplomasi saat melakukan perjanjian akan menjadi senjata utama bagi Tiongkok dalam menjebak calon negara tersebut ke dalam “debt-trap”.

Baca Juga: Siasat Tiongkok Dekati Provinsi

Ekonom Rizal Ramli memaparkan dalam kasus ini pemerintah disinyalir terlalu antusias dengan strategi diplomasi dan janji-janji investasi Tiongkok terkait proyek ini.

Hal inilah yang membuat pemerintah cenderung optimis melaksanakan proyek ini tanpa mempertimbangkan secara matang terkait perencanaan teknis.

Ke depannya, Indonesia harus lebih tegas dalam melakukan kesepakatan negosiasi dengan Tiongkok. Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam menetapkan ketentuan untuk kerja sama bilateral dengan Tiongkok.

Penguatan dalam proses diplomasi dan perencanaan proyek secara matang bisa menjadi kunci untuk meminimalisir hal terburuk seperti ini terjadi.

Dalam proyek ini, jika perjanjian menimbulkan banyak kerugian untuk pemerintah, Indonesia perlu belajar dari Malaysia yang bisa melakukan perjanjian ulang dengan Tiongkok. Hal ini dilakukan oleh Malaysia untuk menghindari penalti dari Tiongkok sebesar US$ 5 miliar dari biaya penghentian proyek.

Jika Tiongkok tidak bersedia memenuhi ketentuan tersebut, maka pemerintah harus berani memberikan ultimatum untuk tidak melanjutkan proyek.

Karena jika proyek ini terus dilanjutkan seperti yang dikatakan Dirut KAI, maka akan terus menambah beban keuangan negara. Sementara jika dihentikan kita tetap akan merugi dan mendapatkan pinalti dari Tiongkok.

Pada akhirnya, kasus pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah salah satu contoh planning fallacy yang disebabkan oleh kesalahan perencanaan pemerintah itu sendiri. (A72)