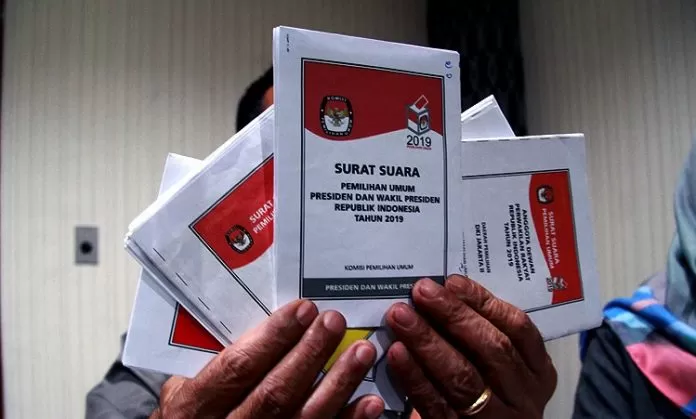

Terkait narasi kecurangan pemilu, khususnya di Pilpres 2019, berbagai pihak bersikap skeptis terhadapnya. Namun, penelitian disertasi Dr. Wim Tangkilisan justru dengan tegas menyebut potensi kecurangan tersebut. Lantas, kecurangan apa yang dimaksud? Apakah hal yang sama akan terjadi di Pilpres 2024?

“The world is one big data problem.” – Andrew McAfee, peneliti Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Dengan populasi yang besar, Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN yang mempunyai kekuatan ekonomi kompetitif. Ini merupakan modal penting untuk berperan aktif dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada awal 2015.

Mengutip sosiolog Manuel Castells, gelombang digitalisasi saat ini membawa kita pada keadaan yang disebut dengan network society, masyarakat yang terhubung satu sama lain melalui internet –masyarakat jejaring. Ini menjadi dasar kuat untuk menyebutkan salah satu tantangan MEA yang didera Indonesia adalah infrastruktur teknologi informasi.

Persoalan itu memang telah menjadi concern pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa tahun terakhir. Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) juga disebut bertolak dari kebutuhan tersebut. Nadiem yang bergulat dengan big data bersama Gojek dinilai sebagai sosok tepat untuk mewujudkan link–and-match yang selama ini seperti berjalan di tempat.

Baca Juga: Di Balik Nadiem Menteri Jokowi

Untuk mewujudkan link–and-match ataupun masyarakat jejaring yang menopang perekonomian digital, syarat vital yang harus diselesaikan adalah big data kependudukan yang baik. Tidak mungkin kita mampu membangun integrasi pendidikan dengan industri yang baik apabila variabel yang paling penting, yakni data kependudukan tidak diketahui dengan baik.

Demi kepentingan tersebut, pemerintah tengah membangun sistem pelayanan publik yang disebut dengan e-government. Dengan e-government, dimungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi baru antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara pemerintah dengan dunia usaha.

Pentingnya KTP-el

Menurut Dr. Wim Tangkilisan dalam disertasinya Jaminan Kepastian Hukum atas Keamanan Penyimpanan Data KTP Elektronik pada Cloud Storage dan Ancaman Penyalahgunaannya dalam Konstelasi Pemilu di Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang diluncurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari 2011 merupakan hasil terapan implementasi e-government.

KTP-el ini penting untuk mengembangkan database kependudukan secara nasional dan memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometric. Karena setiap KTP-el terhubung ke dalam satu database nasional, setiap orang hanya boleh memiliki satu KTP-el. Sampai awal 2019, jumlah penduduk yang telah terekam data kependudukannya melalui KTP-el sudah mencapai 97,21 persen dan yang belum terekam sebanyak kurang lebih 5,38 juta jiwa.

Di titik ini, sekiranya kita memahami urgensi dari program KTP-el. Untuk mempertegas, kita dapat mengonversi penalaran (reasoning) tersebut ke dalam logika simbolik (symbolic logic) yang disebut dengan hypothetical syllogism (silogisme hipotesis) sebagai berikut:

Premis 1 : P -> Q (Jika ingin menghadapi MEA, maka data kependudukan dan e–government harus baik)

Premis 2 : Q -> R (Jika data kependudukan dan e-government ingin baik, maka KTP-el harus baik)

Konklusi : ჻ P -> R (Kesimpulan, untuk mendukung Indonesia berperan aktif di MEA, maka KTP-el yang baik adalah vital)

Namun alih-alih memenuhi harapan tersebut, dalam temuan Dr. Wim Tangkilisan, KTP-el justru menjadi masalah tersendiri. Mengutip Harian Bisnis Indonesia, terjadi praktik jual beli nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el, nomor induk keluarga, dan swafoto secara ilegal di Facebook. Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga pernah mengidentifikasi dan mengumumkan sebanyak 2.158 keping blangko palsu pembuatan KTP-el yang diperjualbelikan secara online di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur.

Yang menjadi perhatian serius Wim adalah, rentannya KTP-el terhadap tindak pidana, bukan hanya menjadi masalah dalam kesiapan menghadapi MEA, melainkan juga praktik jual beli suara dalam pemilu, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.

Baca Juga: Data Penduduk Hanya Bungkus Kacang?

Menurut Wim, ada beberapa fakta di mana KTP-el menjadi sarana kejahatan atau pelanggaran sistem kepemiluan selama ini. Pertama, sejak 2012 terdapat permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di DKI Jakarta. Tidak terdaftarnya pemilih ini, dinilai membuat pemilih yang tidak terdaftar di DPT enggan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), meski mereka tetap bisa menggunakan hak suaranya menggunakan KTP-el.

Kedua, Formulir C6 tidak disebar kepada masyarakat. Formulir C6 merupakan surat pemberitahuan untuk memilih. Sama seperti pemilih yang tidak terdaftar di DPT, akhirnya banyak pemilih yang menjadi enggan untuk memilih, sehingga suara mereka rentan untuk disalahgunakan.

Menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2019, banyak temuan-temuan KTP-el yang tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, seperti kasus penemuan 2.005 keping KTP-el di area pesawahan Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, pada Agustus 2019.

Ketiga, pada 2020 terdapat sebanyak 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, dengan rincian terdapat 9 Pilkada Gubernur, 224 Pilkada Bupati, dan 37 Pilkada Wali Kota. Dengan terhambatnya masyarakat dalam memiliki KTP-el, sudah dipastikan hak pilih mereka menjadi tidak dapat tersalurkan dalam proses pemberian suara di pemilu atau Pilkada.

Selain itu, menurut data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dari Januari 2020 sampai November 2020, telah terjadi sebanyak tiga puluh sembilan kasus pencurian data/identitas.

Menurut Wim, ini adalah masalah yang sangat serius dalam kehidupan demokrasi karena persoalan demokrasi merupakan permasalahan ukuran, yaitu bagaimana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politik dapat diwujudkan.

Terkait kesimpulan tersebut, Wim bertolak dari standar pemilu demokratis menurut Robert A. Dahl dalam Procedural Democracy, serta P. Laslett dan J. Fishkin dalam Philosophy, Politics and Society, yang menyebutkan ada lima parameter, yakni inclusiveness, equal vote, effective participation, enlightened understanding, dan final control of agenda.

Pertanyaannya tentu satu, bagaimana prinsip kendali dan kesetaraan tersebut dapat terwujud apabila terjadi masalah dalam penyaluran suara?

Untuk mempertegas simpulan Wim tersebut, kita dapat kembali menggunakan hypothetical syllogism. Berikut konversi logika simboliknya:

Premis 1 : P -> Q (Jika KTP-el baik, maka data kependudukan baik)

Premis 2 : Q -> R (Jika data kependudukan baik, maka DPT tidak bermasalah)

Premis 3 : R -> S (Jika DPT tidak bermasalah, maka demokrasi dapat berjalan baik)

Konklusi : ჻ P -> S (Kesimpulan, KTP-el vital untuk menjamin demokrasi dapat berjalan baik)

Nah, penelitian disertasi Dr. Wim Tangkilisan bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut. Lalu bagaimana jawabannya?

Hukum Responsif: Ius Constitutum ke Ius Constituendum

Untuk menjawabnya, Dr. Wim Tangkilisan menggunakan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam buku Law and Society in Transition towards Responsive Law. Menurut Nonet dan Selznick, selama ini terdapat ketegangan antara dua pendekatan terhadap hukum, yaitu kebebasan dan kontrol sosial.

Nonet dan Selznick menamakan pendekatan kebebasan sebagai pandangan yang memiliki risiko rendah tentang hukum dan ketertiban. Pandangan ini menekankan pada betapa besarnya sumbangan stabilitas hukum terhadap suatu masyarakat yang bebas, dan betapa berisikonya sistem yang berdasarkan pada otoritas dan kewajiban sipil.

Dalam perspektif ini, Nonet dan Selznick melihat hukum sebagai unsur yang sangat penting dari tertib sosial. Oleh karenanya, untuk menjawab persoalan demokrasi yang berakar pada masalah KTP-el, Wim melihat jawabannya ada pada hukum. Ini disebut sebagai hukum responsif.

Dalam hukum responsif, hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik sesuai dengan sifatnya yang terbuka. Tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Menurut Wim, penyalahgunaan data KTP-el pada konstelasi Pileg, Pilpres, dan Pilkada terjadi karena UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) maupun UU ITE tidak mengatur mengenai penyimpanan dan pengelolaan data kependudukan.

Ironisnya, di Indonesia juga belum ada ketentuan tentang Perlindungan Data Peribadi (PDP), sementara di negara lain, perekaman, penyimpanan, dan pengelolaan data kependudukan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU PDP dan terdapat lembaga yang melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penegakan terhadap ketentuan UU PDP.

Imbasnya, pada Pilpres 2019, misalnya, salah satu objek gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kecurangan perolehan suara dengan menggunakan KTP-el ganda. Pada Pilkada serentak pada Desember 2020, Wim juga melihat banyak gugatan atau sengketa pemilu yang berakar pada perolehan suara yang tidak sah atau kecurangan dengan menggunakan sarana KTP-el.

Baca Juga: Sulit Menkominfo Johnny Lindungi Data Pribadi?

Menurut Wim, pada Pilpres 2019 terdapat inkonsistensi pengaturan penyalahgunaan data kependudukan antara UU Adminduk dengan UU Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam UU Adminduk, terdapat ancaman pidana dan denda terhadap setiap orang yang melakukan pencurian, pemalsuan, dan penggandaan atau cloning data kependudukan dalam KTP-el.

Namun dalam UU Pemilihan Umum, persoalan tersebut justru tidak diatur secara jelas. Pada UU Pemilu, seperti dalam Pasal 260 ayat (3), tindakan memalsukan, menggandakan dan/atau meng-cloning data penduduk untuk perolehan suara tidak ditetapkan sebagai tindak pidana.

Oleh karenanya, mengacu pada hukum responsif, Wim menilai perlu dilakukan uji materiil ke MK terhadap Pasal 260 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tegasnya, ini merupakan wujud dari teori kepastian hukum.

Selain itu, Wim juga menegaskan perlunya menyusun konsep Peraturan Pemerintah tentang Teknis Pelaksanaan Penggunaan KTP Elektronik Dalam Sistem Pemilu di Indonesia (RPP). Di dalamnya perlu dimasukkan substansi perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan diancam dengan ancaman pidana dan denda.

Norma-norma hukum tersebut meliputi tindakan memalsukan, menggandakan dan/atau membuat seperti (cloning) data identitas KTP-el milik orang lain, yang dipergunakan untuk menambah perolehan suara dalam pemilu.

Kemudian perlu segera diselesaikan proses penyimpanan data kependudukan KTP-el dalam Cloud Storage, dan selanjutnya melakukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya. Selain itu perlu disusun standard operating procedure (SOP) pengelolaan data, termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), serta menyiapkan SDM pengelola data yang benar-benar kapabel dan bertanggungjawab.

Ini sesuai dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, di mana semua staf /pejabat pengelola data wajib mengikuti pelatihan khusus untuk mendapat sertifikat sebagai Pejabat Pengelola Data (Data Protection Officers).

Terakhir, dalam rangka mengupayakan efektivitas perlindungan data pribadi dalam KTP-el, Wim menyarankan untuk melakukan sosialisasi regulasi perlindungan data pribadi tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat secara bertahap.

Pada akhirnya, mengacu pada temuan disertasi Dr. Wim Tangkilisan, jika masalah benturan aturan hukum tersebut tidak selesaikan, khususnya soal perlindungan data pribadi, sengketa terkait kecurangan pemilu tampaknya akan menjadi kasus berulang. Jika hipotesis ini tepat, pada Pemilu dan Pilpres 2024 nanti, narasi kecurangan akan kembali menggema di ruang Mahkamah Konstitusi. (R53)