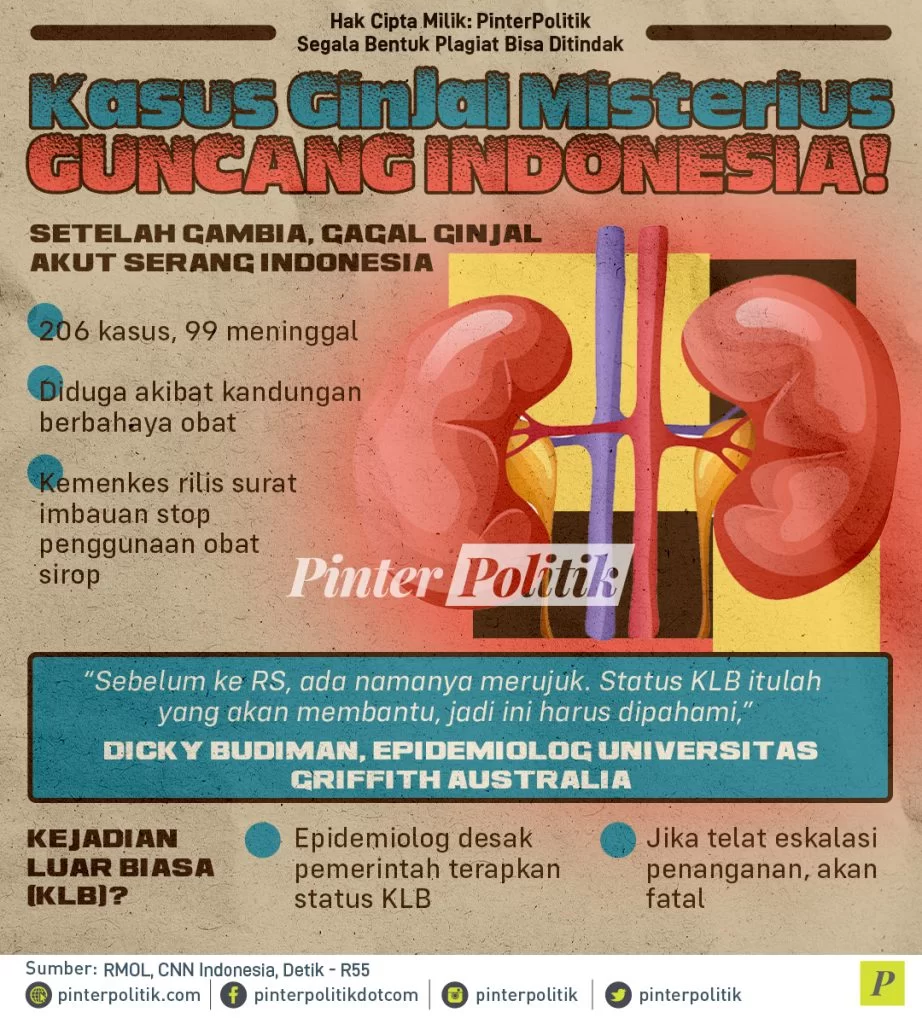

Penelusuran obat-obatan penyebab kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) masih berlanjut. Dalam prosesnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jadi pihak yang paling disalahkan. Mungkinkah ada upaya penuduhan dalam penanganan kasus ini?

Perkembangan penelusuran kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Dalam keseluruhan prosesnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jadi instansi yang paling disorot, bahkan melebihi perhatian orang pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Terbaru, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bahkan berniat memeriksa sejumlah pejabat BPOM terkait adanya dugaan tindak pidana dalam kasus GGPA ini. Dalam pemeriksaan itu, Bareskrim disebut bakal menggali dugaan kelalaian oleh pihak BPOM dalam mengawasi peredaran obat-obat berbahaya, khususnya ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE).

Sebelumnya, BPOM juga dikritik habis-habisan oleh DPR karena dianggap kecolongan membiarkan sejumlah zat berbahaya beredar bebas di Indonesia dan membunuh ratusan anak-anak. Selain dituntut untuk lebih bertanggung jawab, badan yang dikepalai Penny Kusumastuti Lukito tersebut juga diminta tidak melempar tanggung jawab pada badan lain, khususnya kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena Penny sempat menyebutkan persoalan obat berbahaya impor juga menyinggung kewenangan kementerian yang dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas) itu.

Dan yang paling menarik mungkin adalah apa yang diungkap Laporan Utama Tim Majalah Tempo edisi 31 Oktober-6 November 2022. Di dalamnya, muncul dugaan bahwa BPOM tampaknya ingin memperlambat proses investigasi obat penyebab GGPA. Sebagai contohnya, salah satu pejabat Kemenkes yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa, dalam mengumumkan obat-obat yang berbahaya, BPOM sebenarnya molor satu hari.

Tekanan pada BPOM pun semakin berat dengan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa urusan pemeriksaan, perizinan, dan penarikan berada di tangan BPOM. Dan, memang, kalau kita mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM adalah lembaga yang paling bertanggung jawab untuk pengawasan dan perizinan obat.

Karena fakta ini juga, BPOM adalah lembaga yang berurusan langsung dengan pihak farmasi. Akibatnya, seperti yang disampaikan dalam majalah Tempo tadi, kecurigaan adanya kongkalikong antara BPOM dan oknum farmasi cukup tinggi. Akan tetapi, dari sisi BPOM, Penny tentu membantah hal tersebut.

Dari penjelasan di atas, sepertinya memang masuk akal bila tuduhan berat dijatuhkan pada BPOM. Namun, apakah dugaan seperti ini sepenuhnya benar?

Kesalahan Sistem Birokrasi Indonesia?

Kalau kita melihat secara objektif, meskipun perizinan obat-obatan berada di BPOM, urusan tentang zat-zat dalam obat yang diimpor ini sebenarnya cukup rumit karena memang menyinggung beberapa pihak. Sebagai contohnya, Kemendag dalam hal ini berperan untuk urusan impor zat obat-obatan dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal industri farmasi yang menciptakan obat.

Irma Suryani, anggota Komisi IX DPR fraksi Partai NasDem, juga menyoroti hal ini. Ia mengatakan bahwa seharusnya semua instansi yang berhubungan dengan impor zat berbahaya dan pembuatan obat bisa berkomunikasi lebih baik. Walau Kemendag dan Kemenperin tidak bertanggung jawab untuk menarik atau melarang distribusi obat berbahaya, idealnya BPOM bisa lebih terlibat dalam pemantauan zat-zat obat yang masuk dan farmasi yang mengolahnya menjadi obat.

Akan tetapi, seperti yang kita ketahui sekarang, kenyataannya tidak seperti itu. Terlepas dari adanya kemungkinan permainan mafia obat, rumitnya persoalan kasus gagal ginjal ini menjadi otokritik bahwa sepertinya ada yang salah dalam seluruh proses birokrasi antar kementerian dan lembaga di Indonesia, khususnya dalam persoalan obat-obatan. Di sisi lain, bisa jadi ini adalah pertanda dari suatu masalah yang disebut patologi birokrasi.

Pernyataan Reed dan Crozier yang dikutip Sangkala Rewa dalam tulisannya Perubahan Paradigma Administrasi Negara dan Implikasinya terhadap Karakter dan Desain Birokrasi dalam Pelayanan Publik menyebutkan bahwa beberapa patologi birokrasi dapat diidentifikasikan ketika ada kecenderungan organisasi yang lamban dan tidak responsif, tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahan (maladaptations), dan adanya potensi kinerja yang tidak efektif (potentially ineffective), terutama terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapinya.

Terkait kasus GGAPA ini, seperti yang dijelaskan dalam majalah Tempo edisi 31 Oktober-6 November tadi, ketidakefektifan birokrasi untuk urusan obat-obatan dibuktikan dengan adanya timpang tindih ketegasan Kemenkes dan BPOM dalam memvonis obat-obatan jenis apa saja yang berbahaya, dan adanya keterlambatan memberikan laporan, baik dari pihak BPOM ataupun Kemenkes.

Selain itu, gejala yang timbul akibat patologi birokrasi juga mempermudah adanya permainan berbagai mafia di dalamnya. Ini karena proses pengawasan negara bersifat lumpuh akibat birokrasi yang lemah. Contohnya, lembaga yang seharusnya menjadi ‘polisi’ dalam suatu sektor menjadi tidak berdaya karena dirinya seakan-akan bertindak sendirian untuk menegakkan keadilan dalam suatu permasalahan yang sebenarnya bersifat multi-sektor.

Oleh karena itu, terlepas dari apakah BPOM benar-benar bersalah atau tidak, jika dugaan tentang adanya patologi birokrais ini benar, maka ketidakefektifan sistem birokrasi terkait pembuatan dan pengawasan zat-zat obat berbahaya telah membuat Penny dan kawan-kawan sebagai pihak yang paling mudah untuk disalahkan. Sebagai lembaga yang paling berperan dalam memberikan izin obat, pertanggungjawaban BPOM sangat dituntut. Akan tetapi, mereka sendiri tampak tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Dan, sejujurnya, persoalan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), Food and Drug Administration (FDA) juga memiliki permasalahan yang serupa, terutama dalam menghadapi masuknya kepentingan politik dan bisnis ke dalam urusan izin perizinan obat-obatan dan makanan. Ini menjelaskan bahwa tuntutan tugas dan moralitas badan seperti BPOM memang sangatlah tinggi.

Namun, yang menarik kemudian untuk kita perhatikan juga adalah upaya untuk melempar kesalahan dan menjadikan satu pihak sebagai pihak yang paling bersalah dalam kasus ini terlihat cukup kentara. Beberapa pernyataan Kemenkes ada yang memojokkan BPOM, dan ada juga yang sebaliknya. Bagaimana kita memaknai ini?

BPOM Tumbal Paling Ideal?

Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada satu kutipan menarik dari penulis Inggris bernama Sir Arthur Conan Doyle yang sekiranya sesuai dengan tuduh menuduh kasus GGPA. Ia mengatakan: “There is nothing more deceptive than an obvious fact.” Tidak ada yang lebih pantas dicurigai selain fakta yang terlalu kentara.

Dan, saat ini, sudah jelas bahwa pisau algojo sepertinya akan jatuh kepada BPOM karena secara struktural memang mereka yang dibuat paling bertanggung jawab untuk persoalan izin obat-obatan. Namun, persoalan BPOM ini kemudian menjadi lebih menarik ketika kita menyadari bahwa lembaga tersebut ternyata adalah salah satu lembaga yang paling menggiurkan dalam aspek bisnis kesehatan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, dalam tulisannya Meninjau Ulang Rencana Peleburan BPOM ke Kemenkes menjelaskan bahwa urusan perizinan dan pengawasan obat serta makanan sangat berurusan dengan uang yang jumlahnya cukup banyak. Agus mengatakan bahwa selama ini persoalan izin merupakan komoditas terlaris dan menjadi instrumen dasar yang bisa dimanfaatkan menjadi gerbang legalisasi korupsi.

Dan, memang, Agus melihat bahwa Kemenkes sepertinya pernah berupaya menjadikan keuntungan besar yang dimiliki BPOM menjadi milik mereka dengan cara meleburkan badan tersebut ke bawah Kemenkes. Pada tahun 2019, mantan Menkes Terawan Agus Putranto pernah berniat melakukan itu dengan alasan agar proses perizinan bisa dilakukan lebih cepat dan tidak terjadi banyak tumpang tindih kebijakan terkait obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian, kita bisa nalarkan bahwa, di balik upaya untuk memberatkan kesalahan pada BPOM terkait kasus GGAPA, bisa jadi ada muatan politik yang cukup kuat. Kalau badan yang satu ini kemudian terbukti bersalah, untuk menanggulanginya, sudah pasti akan ada upaya untuk merevisi efektivitas proses perizinan BPOM.

Bukan tidak mungkin nantinya akan ada pihak-pihak yang berusaha mengalihkan semua pekerjaan yang dilakukan BPOM saat ini ke lembaga atau kementerian lain, dengan alasan agar kesalahan seperti GGAPA tidak terulang lagi. Intinya, entah siapa yang paling bersalah, yang jelas kasus GGAPA ini sangat rentan ditunggangi kepentingan politik dan bisnis.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya proses investigasi GGAPA kita pantau semampu mungkin karena permasalahan yang satu ini syarat akan upaya political scapegoating atau pengkambinghitaman politik.

Tentunya, kita harap semoga saja hal ini hanya jadi interpretasi belaka dan tidak terjadi. Besar harapannya kasus GGAPA bisa dengan cepat kita tangani. (D74)