Fenomena kotak kosong atau calon tunggal pada Pilkada 2020 diprediksi akan meningkat. Faktanya, fenomena ini terus mengalami peningkatan sejak tiga Pilkada terakhir. Apa sebenarnya yang menyebabkan panggung politik lokal sepi peminat? Apa implikasi yang terjadi jika tren ini terus berlanjut?

Dalam setiap kompetisi, kehadiran suporter di arena pertandingan punya tempatnya sendiri. Sorak sorai dua kubu yang saling mendukung tim jagoannya memang memberikan nuansa pertandingan yang khas.

Pentingnya kehadiran suporter semakin terasa setelah pandemi Covid-19 melanda dunia. Bagaimana tidak, merebaknya virus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok ini mau tak mau membuat sejumlah kompetisi berjalan tanpa kehadiran suporter.

Di Liga Premier Inggris misalnya. Absennya suporter di arena pertandingan bahkan membuat klub-klub sepak bola merugi hingga jutaan pound sterling. Selain memberikan nuansa, kehadiran suporter juga bisa dianggap sebagai penanda adanya semangat kompetitif yang merupakan nyawa dari setiap pertandingan.

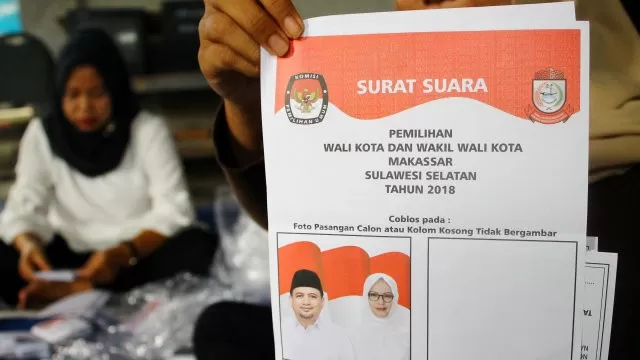

Hal itu juga berlaku dalam kontestasi elektoral seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Adanya kubu-kubu yang memperebutkan posisi pemenang dengan saling beradu visi-misi bisa dianggap sebagai nyawa dari pemilihan umum itu sendiri.

Namun kenyataannya, dalam kontestasi Pilkada, pertandingan tetap bisa berjalan meski hanya ada satu pihak saja yang bermain. Secara rasional, fenomena ini rasanya sah-sah saja dianggap sebagai anomali.

Anggapan tersebut juga semakin mendapatkan afirmasinya jika kita mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem multipartai. Semakin banyak jumlah partai politik (parpol), rasionalnya jumlah calon-calon kepala daerah yang ditawarkan juga semakin banyak karena partailah yang diberi mandat oleh Undang-undang untuk menjadi ruang kaderisasi bagi calon pemimpin masa depan.

Namun, terlepas dari logika rasional, kontestasi elektoral yang hanya diikuti oleh satu peserta faktanya memang diakomodirdalam Undang-undang kita. Parahnya, fenomena tersebut justru semakin lumrah terjadi di panggung politik lokal.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bahkan memprediksi pada tahun ini ada 36 daerah yang bakal menggelar Pilkada dengan calon tunggal. Jumlah ini meningkat cukup tajam dari Pilkada sebelumnya yang hanya berjumlah 16 daerah. Perludem menduga kenaikan ini disebabkan karena persyaratan calon, baik melalui parpol dan perseorangan, semakin sulit.

Kenaikan jumlah kontestasi yang diikuti calon tunggal sebenarnya sudah terjadi sejak Pilkada 2017. Saat itu jumlah kompetisi yang diikuti satu pasangan terjadi di 9 daerah, atau tiga kali lipat lebih banyak dari pilkada sebelumnya.

Menariknya, kenaikan tajam ini terjadi di Pilkada yang diselenggarakan tak jauh dari pengesahan revisi Undang-undang Pilkada yang terakhir kali dilakukan oleh Parlemen di tahun 2016.

Lantas pertanyannya, apakah lumrahnya kontestasi melawan kotak kosong ini semata-mata disebabkan oleh syarat pencalonan yang semakin sulit? Apa implikasi yang terjadi bagi dinamika politik ke depan?

Kartel Politik Perlemah Oposisi?

Jika kita melihat lebih jeli, fenomena munculnya calon tunggal bisa disebabkan karena calon tersebut ‘memonopoli’ semua dukungan dari parpol yang memiliki kursi di parlemen daerah. Namun perlu digaris bawahi, monopoli tersebut tak melulu disebabkan karena kehendak calon, namun kerap kali terjadi atas keinginan parpol sendiri.

Di Kota Semarang misalnya. Calon petahana Hendrar Prihadi kemungkinan besar akan melawan kotak kosong setelah Ia mengantongi dukungan dari semua partai di DPRD Kota Semarang.

Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, PKB dan PAN terancamtak bisa mengusung calon kecuali bergabung degan koalisi besar pengusung pasangan calon (paslon) Edi Damansyah-Rendi Solihin. Hal ini jugalah yang menimpa PKS di Kota Solo, di mana semua partai politik memberikan dukungannya kepada putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Meski Gibran kemungkinan besar akan melawan Bagyo Wahyono-FX. Supardjo yang maju lewat jalur independen, namun tak bisa dipungkiri, koalisi ‘gajah’ di belakang Gibran membuat PKS lebih memilih abstain dari kontestasi lantaran tak lagi memiliki kursi ataupun kawan untuk mengusung calon alternatif.

Kemunculan koalisi-koalisi ‘gajah’ tersebut sebenarnya sangat mencerminkan peta politik pada Pilpres 2019 lalu. Meski tidak seekstrim di daerah, namun tak bisa dipungkiri, pasangan Jokowi-Ma’ruf saat itu didukung oleh koalisi raksasa. Gendutnya koalisi pemerintah nyatanya kini menyebabkan kekuatan oposisi di parlemen pusat menjadi lemah, apalagi setelah ditinggalkan Gerindra yang kini merapat ke Istana.

Dan Slater dalam tulisannya yang berjudul Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contigency of Democratic Oposition menilai kekuatan oposisi dalam demokrasi Indonesia dihalangi oleh pembagian kekuasaan dengan praktik pembentukan koalisi yang sangat fleksibel, di mana partai-partai mengungkapkan kesediaan untuk berbagi kekuasaan eksekutif dengan siapapun. Ia menyebut praktik ini dengan istilah kartelisasi politik ala Indonesia.

Slater menambahkan kata ‘ala Indonesia’ dikarenakan menurutnya, praktik kartelisasi politik tersebut berbeda dengan teori kartelisasi politik yang pernah diungkapkan oleh Richard S Katz dan Peter Mair yang merujuk pada fenomena kartelisasi parpol di Eropa. Perbedaan tersebut menurut Slater, terjadi lantaran parpol-parpol di Indonesia secara internal tidak disiplin, tidak kooperatif, dan cenderung hanya mengejar patronase.

Namun, terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, pada intinya, kartelisasi politik merupakan upaya pembentukan koalisi besar demi menghalangi kompetisi atau lahirnya kompetitor. Slater menambahkan, begitu koalisi tersebut terbentuk, partai-partai di dalamnya dapat saling meremehkan, mengkhianati, dan saling tuduh.

Akan tetapi, selama mereka tetap berada dalam koalisi yang sama, partai-partai tersebut tidak dapat berfungsi sebagai oposisi. Hal ini lantaran mereka tidak mampu menawarkan alternatif pemerintahan yang sedang menjabat kepada para pemilih.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan munculnya calon-calon tunggal sebagai akibat mayoritas parpol di daerah mendukung calon yang sama bisa dipandang sebagai indikasi adanya strategi kartelisasi politik bahkan sebelum pelaksanaan pemilu. Jika nantinya calon yang didukung itu terpilih, maka kekuatan oposisi di parlemen daerah akan melemah dengan sendirinya. PKS di Pilkada Solo adalah contoh nyata dari asumsi ini.

Lalu pertanyannya, apa implikasi yang terjadi jika kekuatan oposisi di daerah melemah?

Lahirkan Diktator?

Oposisi adalah instrumen penting dalam sistem check and balance. Meskipun para politisi Indonesia kerap berdalih sistem politik kita tak mengenal oposisi, namun faktanya demokrasi dan oposisi haruslah berjalan beriringan.

Lemahnya kekuatan oposisi di daerah tentu sedikit banyak akan memberikan keuntungan bagi pemerintah pusat, apalagi jika parlemen-parlemen di daerah juga didominasi oleh partai-partai koalisi pemerintah.

Tekait hal ini, Slater mengatakan bahwa absennya partai oposisi dalam suatu pemerintahan, akan membuat pemilih tak lagi memiliki tempat untuk menyampaikan aspirasinya ketika pemerintah berkuasa berkinerja buruk.

Rasionalnya, jika kekuatan oposisi di tingkat nasional dan daerah sama-sama lemah, pemerintah yang sedang berkuasa saat ini bisa saja menjadi pemimpin yang represif dan otoriter karena tak ada lagi kekuatan yang bisa menahan dominasi mereka.

Abel Escribà-Folch dalam tulisannya yang berjudul Repression, Political Threats, and Survival Under Autocracy menilai tujuan utama penguasa otoriter adalah mempertahankan kekuasaan.

Untuk melakukan hal itu, mereka mengandalkan dua instrumen dasar, yaitu kesetiaan atau loyalitas dan penindasan.

Mempertahankan dukungan politik dari beberapa kelompok (koalisi pemenang), menurut Folch, sama pentingnya bagi seorang otokrat seperti mengatasi perbedaan pendapat publik, kelompok oposisi, dan calon penantang.

Pada akhirnya, asumsi yang mengatakan munculnya fenomena calon tunggal sebagai indikasi adanya kartelisasi politik belum tentu benar adanya. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri fenomena kotak kosong merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi calon pemimpin daerah. Bagaimana nantinya kontestasi Pilkada 2020 akan berjalan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.