Berbagai narasi yang muncul belakangan membuat isu pencalonan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep sebagai calon Wali Kota Depok seolah terus menemui relevansinya. Lalu, mengapa Kota Depok seolah menjadi “incaran”? Dan sejauh mana peluang Kaesang dan PDIP merebut Kota Belimbing?

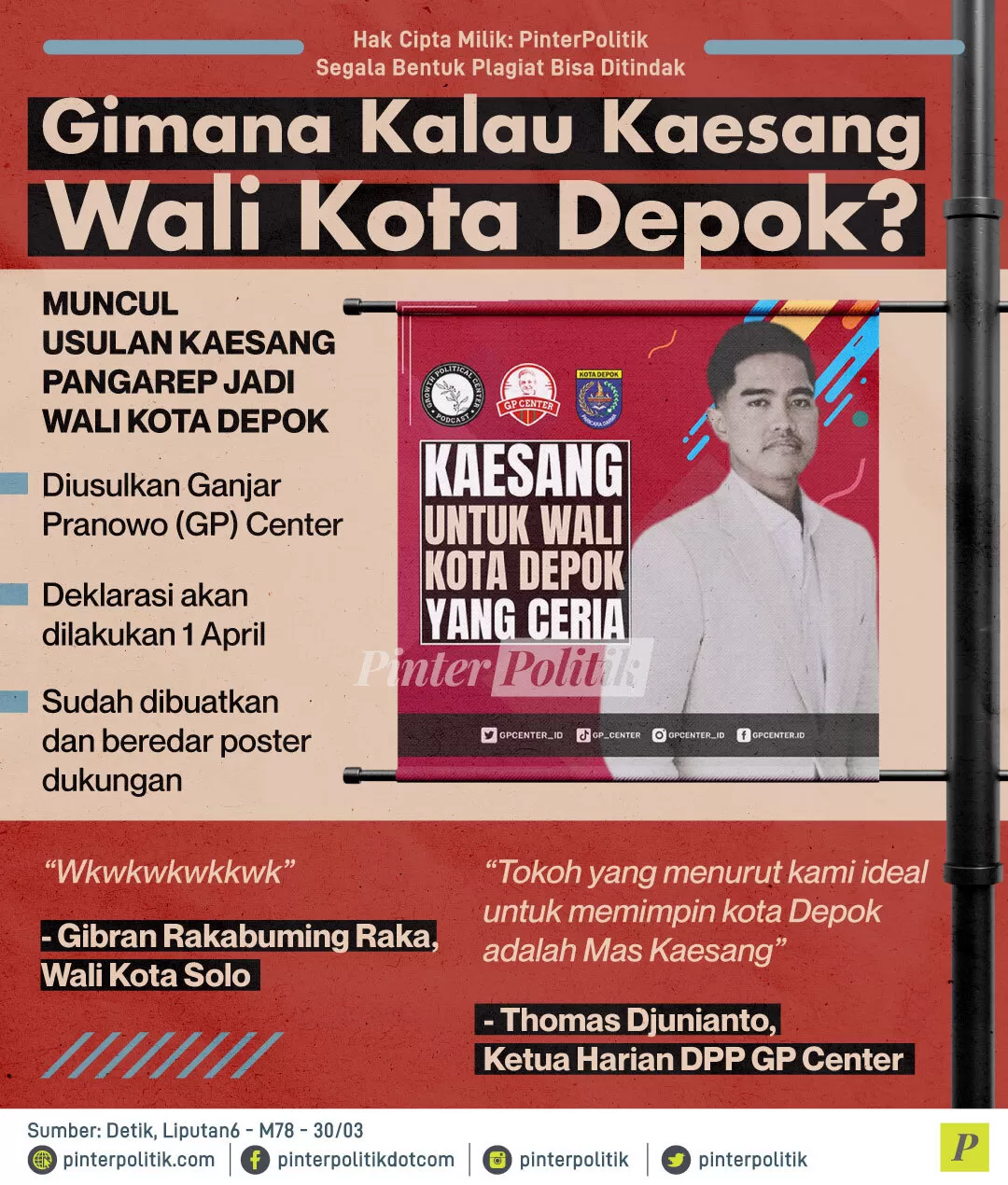

Gelombang sentimen sporadis mengenai relevansi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk menjadi Wali Kota Depok 2024 tampak terus mengemuka.

Isu pencalonan Kaesang sebagai wali kota seakan beriringan dengan curhat warganet yang berdomisili di Depok mengenai keluh kesah mereka atas stagnasi pembangunan dan kondisi kota selama ini yang seolah tak ada habisnya.

Menyasar ke ranah politik, jabatan pimpinan daerah yang sejak tahun 2006 dipimpin oleh politisi PKS pun turut dipertanyakan. Ihwal yang membuat peluang PDIP, parpol ayah Kaesang sekaligus rival politik PKS, seakan mendapat angin segar.

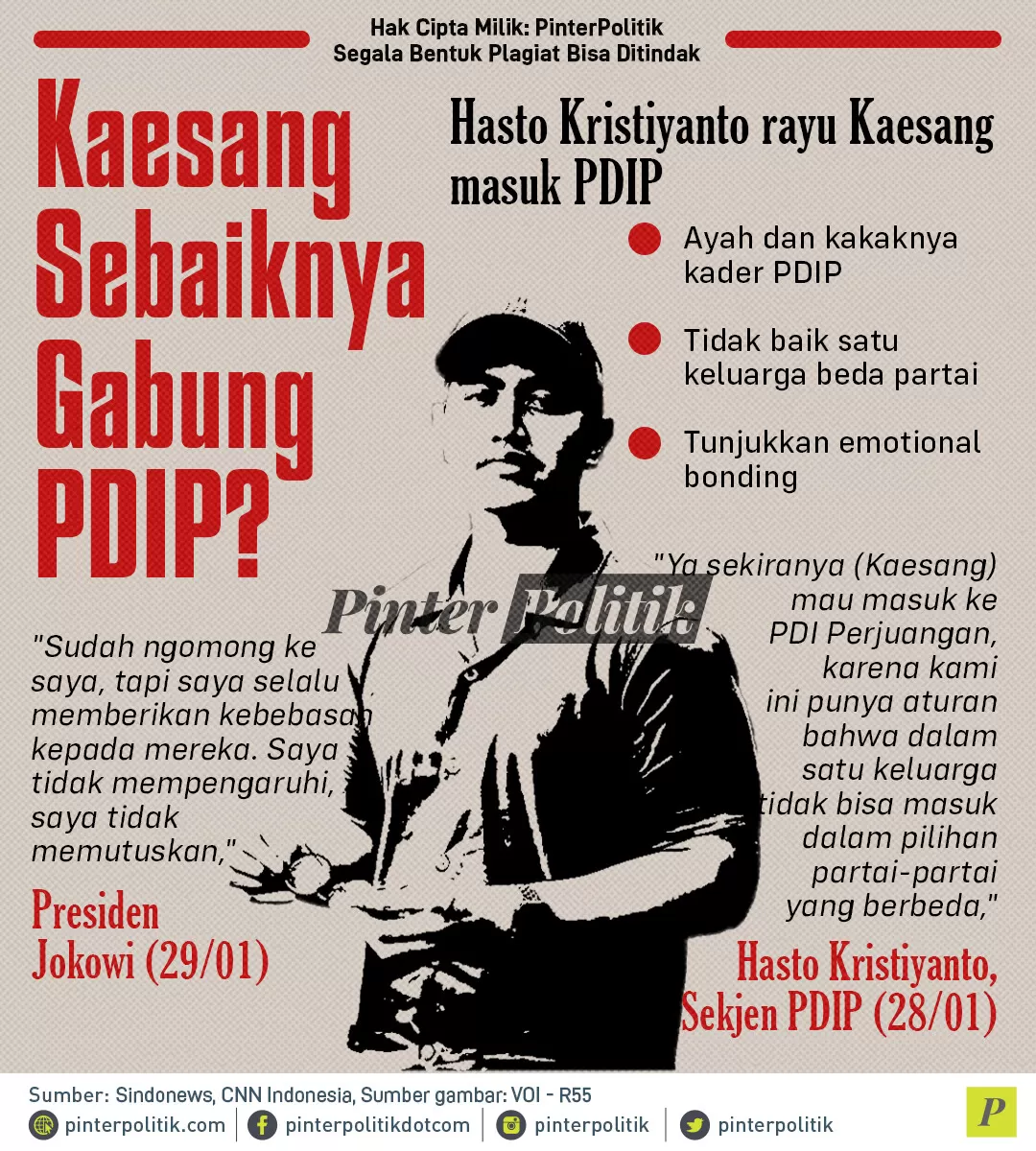

Sebagai catatan, jika Kaesang mengaktualisasikan keinginannya dan benar-benar terjun ke politik praktis, dapat dipastikan PDIP akan menjadi kendaraan politiknya. Sebab, PDIP memiliki aturan yang mewajibkan jika ada anggota keluarga kader yang berkiprah di politik, haruslah melalui partai berlambang banteng tersebut.

Kembali ke Depok. Keluhan tak henti sejumlah warga atas pembangunan dan kondisi kota, belakangan diafirmasi oleh Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Hamdi Muluk.

Menurutnya, hingga kini belum ada perubahan signifikan yang terjadi selama dua dekade saat Kota Depok dipimpin oleh kader-kader PKS.

“Kayak jalan di tempat Depok itu,” begitu kata Prof. Hamdi yang menilai stagnasi pembangunan dapat dilihat secara kasat mata. Dirinya pun turut membandingkan kemajuan Kota Tangerang dan Kota Bekasi yang lebih baik dibandingkan Kota Depok.

Yang cukup tajam, Prof. Hamdi menyebut jika penyebab kemandekan itu dikarenakan kepemimpinan PKS terlalu eksklusif. PKS dinilai hanya menggerakkan pihak yang sejalan, satu ideologi, bahkan “seiman” dengan mereka dalam mengelola kota.

Kedigdayaan PKS selama ini dinilai lebih dikarenakan belum ada tokoh mumpuni, mampu bersaing, dan memiliki dukungan kuat dari banyak pihak dengan pengaruh elektoral di Kota Depok.

Di titik ini, pencalonan Kaesang sebagai Wali Kota Depok 2024 agaknya bisa lebih dari sekadar wacana.

Namun, di tengah persaingan narasi politik, curhatan sejumlah warga, hingga realita yang ada, diskursus pencalonan Kaesang yang beriringan dengan gelombang sentimen negatif kepada PKS di Kota Depok kiranya cukup menarik untuk dianalisis lebih dalam. Mengapa demikian?

Depok Kalah Nasib?

Keluhan warga Kota Depok agaknya mengingatkan kembali dengan lelucon bernuansa satir yang sempat tersemat kepada Kota Bekasi beberapa waktu lalu.

Sebagai sesama kota penyangga Ibu Kota Jakarta, progres pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (detabek) kerap saling dibandingkan.

Selain mayoritas kaum urban yang bekerja di Jakarta tinggal di kota-kota penyangga, persaingan untuk menarik investasi pengembang terbaik di antara kota-kota tersebut membuat ekses “mendang-mending” tak dapat dielakkan.

Namun, ketika impresi bernuansa politis hadir di dalamnya, membandingkan satu kota penyangga dengan kota penyangga lain kiranya harus dilakukan secara komprehensif.

Riwayat berdirinya kota tersebut, tata ruang, letak serta karakteristik geografis, akses dan infrastruktur pendukung serta pemeliharaannya, karakteristik dan komposisi penduduk terbingkai menjadi faktor aglomerasi ekonomi, sosial, dan politik yang tak dapat dipisahkan ketika menilai pembangunan sebuah kota secara menyeluruh.

Postulat itu selaras dengan apa yang dikemukakan peneliti University of Oxford Igor Calzada dalam publikasinya yang berjudul Metropolitan and City-Regional Politics in the Urban Age: Why Does “(Smart) Devolution” Matter?.

Calzada melakukan kajian dan komparasi karakteristik kota Glasgow, Barcelona, dan Bilbao terhadap tarik menarik dan signifikansi dinamika politik skala lokal dan nasional yang berkembang.

Konsep metropolitanization kemudian didefinisikan Calzada sebagai perkembangan suatu wilayah yang terus berlanjut akan bergantung dengan bagaimana aglomerasi ekonomi dan politik yang mengiringinya.

Metropolitanization sendiri ditentukan oleh proses yang terkait dengan beberapa faktor, yakni geo-socioeconomic (level perkembangan sosial dan ekonomi), geo-politics (status wilayah), serta geo-democratics (tatanan politik wilayah).

Ketika menjadikan proses dan faktor metropolitanization itu sebagai indikator perbandingan kota penyangga Jakarta, memang, Kota Depok agaknya kurang diuntungkan.

Dilihat dari konteks pengembangan wilayah, konteks geo-socioeconomics, geo-politics, serta geo-democratics Kota Depok tampak kurang “bernasib” plus, tak dikelola dengan maksimal.

Sejak diresmikan menjadi kota penyangga pada tahun 1999, Kota Depok sempat dikritik karena tidak memiliki peraturan daerah tata ruang oleh asosiasi pengembang.

Padahal – meski ironis dan tak bisa dipungkiri – faktor pengembang swasta menjadi kunci sinergi pembangunan kota yang lebih tertata, seperti yang misalnya terjadi di Kota Tangerang, Kota Bekasi, maupun Tangerang Selatan.

Melalui dibangunnya perumahan elite dan kawasan komersial terpadu, konektivitas serta tata ruang di kota-kota tersebut dapat sedikit “tertolong”.

Sementara itu, tumpang tindih lahan proyek membuat pengembang wilayah kelas kakap cenderung kurang tertarik berinvestasi secara maksimal di Kota Depok.

Sementara itu, dari riwayat berdiri hingga perkembangannya, Kota Depok juga agaknya memang kurang ideal untuk menampung jumlah penduduk yang bertambah secara masif.

Dibandingkan Kota Bekasi dan Kota Tangerang (sebelum pemekaran Kota Tangerang Selatan), peruntukan, konsep tata ruang, dan luas Kota Depok sejak awal tampak kurang ideal saat berhadapan dengan tingkat kepadatan penduduk dan hunian yang cukup tinggi namun tak terkelola dengan baik.

Terlebih dengan eksistensi kampus prominen tanah air, yakni Universitas Indonesia (UI) beserta universitas swasta lain di sekitarnya yang menjadi tantangan lebih bagi aspek demografi, hunian, dan interaksi sosial-politik Kota Depok.

Oleh karenanya, apa yang disampaikan Prof. Hamdi mengenai penyebab stagnasi pembangunan Kota Depok akibat eksklusivitas elite politik dan pemerintahnya tampak tak keliru.

Sebagai aktor kunci yang dapat membuat regulasi dan menjadi eksekutor, Pemerintah Kota Depok semestinya dapat bertindak lebih inklusif dengan melakukan sinergi terbuka dengan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan kota.

Lalu, dengan kondisi seperti itu, bagaimana peluang Kaesang dan PDIP untuk mengambil alih dan merubah Kota Depok?

Wilayah Empuk Kaesang-PDIP?

Kekuasaan PKS yang cukup lama di Kota Depok kiranya bisa saja runtuh akibat akumulasi impresi minor pembangunan dan kebijakan selama ini yang terbingkai dalam sebuah kebosanan politik. Dan kebosanan bukan lah alasan receh ketika berbicara konteks dukungan politik dan kekuasaan.

Mariusz Finkielsztein dalam sebuah publikasi berjudul Between Pain and Pleasure: A Short History of Boredom and Boredology mengatakan kebosanan adalah pengalaman manusia yang universal namun begitu signifikan.

Mengutip filsuf Abad Pencerahan asal Prancis Claude Adrien Helvétius, Finkielsztein mengatakan kebosanan merupakan kekuatan di alam semesta yang lebih kuat dan bertindak jauh lebih universal daripada yang biasa dibayangkan.

Secara historis, penguasa Romawi bahkan telah menganggap kebosanan sebagai ancaman bagi tatanan sosial. Kebosanan berlebihan, utamanya terhadap penguasa dan kehidupan sosial-politik dianggap dapat memantik pemberontakan.

Itu lah yang kemudian menjadi relevan dalam konteks sosiopolitik, utamanya bagaimana masyarakat melihat penguasa menjalankan roda pemerintahannya.

Curhat warga Depok kiranya merupakan akumulasi atas pengalaman kolektif dan kebosanan atas kebijakan pemerintah kota selama ini yang tak kunjung diperbaiki secara serius.

Hal itu ditambah impresi wacana dan kebijakan yang cenderung kontroversial plus tak substansial. Mulai dari Rencana Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Religius atau perda syariah, hingga lagu yang diputar di lampu merah yang dinyanyikan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Celah ini yang boleh jadi akan dimanfaatkan PDIP dan Kaesang untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan PKS pada 2024. Tak hanya mengambil alih, kepentingan memperluas kekuasaan di kota penyangga juga bisa saja menjadi urgensi bagi partai berlambang banteng.

Ilmuwan politik asal Amerika Serikat (AS) John Joseph Mearsheimer mengatakan suatu negara mestilah mempertahankan status hegemoninya. Untuk mempertahankan status itu, suatu negara akan memperluas dan memperdalam cengkeramannya terhadap negara lain.

Di era modern dan dalam politik domestik, bentuknya tentu tidak lagi seperti kolonisasi, melainkan penaklukan secara pengaruh politik.

Jika “kebosanan” terhadap PKS menjadi peluang, apa yang dikemukakan Mearsheimer kiranya juga relevan untuk menggambarkan ambisi PDIP.

Itu dikarenakan, sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat memimpin DKI Jakarta, plus Plt. Wali Kota Bekasi saat ini Tri Adhianto Tjahyono, kader PDIP tak pernah sekalipun memegang kuasa di wilayah Jadetabek melalui pemilu.

Oleh karena itu, kombinasi momentum, peluang, serta ambisi PDIP kiranya bukan mustahil berbuah kemenangan saat mengantarkan Kaesang – dengan modal sosialnya – sebagai wali kota Depok. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)