Rezim otoritarian Tiongkok dinilai turut andil memperparah pandemi beserta dampak turunannya dengan membungkam temuan awal para ilmuwan terkait bahaya Covid-19. Di saat bersamaan, skeptisme negara lain, terutama AS, terhadap berbagai dampak negatif otoritarian Tiongkok yang semakin mengemuka dinilai tidak akan berpengaruh terhadap Beijing jika tak ada manuver atau intervensi signifikan. Lantas, beranikah AS melakukan langkah konkret yang lebih keras terhadap Tiongkok? Dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

PinterPolitik.com

Satu lagi ilmuwan yang menguak kemudaratan otoritarianisme rezim Tiongkok. Li-Meng Yan, seorang ahli virologi dan imunologi dari Hong Kong School of Public Health, berhasil melarikan diri ke Amerika Serikat (AS) dan membeberkan bahwa negaranya, Tiongkok, menutupi bahaya virus Corona (Covid-19) di awal kemunculannya dengan berbagai cara.

Hal ini dinilai mempertegas apa yang dikatakan oleh Zeynep Tufekci dalam How the Coronavirus Revealed Authoritatrian’s Fatal Flaw, bahwa authoritarian blindness atau kebutaan otoritarian merupakan masalah abadi Tiongkok era Mao Zedong yang dibangkitkan lagi oleh Xi Jinping saat ini dengan karakteristik pembiasan informasi, propaganda hingga represi.

Karakteristik tersebut diimplementasikan pada bagaimana rezim Xi Jinping dengan mengkriminalisasi para ilmuwan seperti Li Wenliang, Jiang Xueking, hingga Mei Zhongning yang berusaha memperingatkan keberadaan Covid-19 yang berbahaya di awal kemunculannya.

Apa yang diungkapkan oleh Tufekci tersebut dapat dimaknai secara lebih mendalam bahwa meskipun wabah, epidemi, maupun pandemi merupakan bagian tak terpisahkan dari tantangan peradaban manusia, karakteristik rezim otoritarian Tiongkok dinilai turut andil dalam memperparah penyebaran Covid-19 beserta dampak turunannya yang dirasakan secara global, dan bahkan belum diketahui secara pasti sampai kapan akan berlangsung.

Kontra argumen yang defensif akan mengatakan bahwa tendensi tersebut sebagai blame game terhadap Tiongkok. Akan tetapi narasi yang semakin gamblang mengemuka membuat agak sulit kiranya untuk tidak mengatakan bahwa rezim otoritarian Tiongkok diduga kuat menjadi salah satu biang keladi pandemi Covid-19 dan berbagai kekacauan yang timbul setelahnya.

Selain itu, tampaknya terdapat sebuah makna tersirat lain ketika Li-Meng Yan memilih AS sebagai negara pelarian sekaligus tempat untuk mengutarakan pengakuannya atas kebobrokan otoritarianisme Tiongkok yang turut andil menyebabkan pandemi saat ini.

Hmm, nyari perkara sama netizen Indonesia nih. Makin jadi ntar diserang sama warga +62. 😤😠 #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/ZBB91hWI2N pic.twitter.com/CfRHqh5h5a

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 13, 2020

Ya, makna tersebut tak lain ialah karena AS merupakan satu-satunya kekuatan berbentuk entitas negara yang dinilai mampu memimpin, menghentikan, atau bahkan mengintervensi otoritarianisme Tiongkok. Terlebih ketika pada spektrum berbeda, semakin banyak negara yang skeptis dan terusik dengan ekspansi maupun manuver Tiongkok seperti Australia dan beberapa negara yang terlibat persengketaan wilayah dengan negeri Tirai Bambu.

Lantas, mampukah AS secara konkret melaksanakan tugasnya sebagai hegemoni saat ini dengan mengintervensi atau bahkan mengubah rezim otoritarian Tiongkok yang dianggap berkontribusi melahirkan tendensi minor bagi peradaban manusia hingga dinamika geopolitik global?

Misi Mustahil?

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres dalam satu kesempatan wawancara dengan Fareed Zakaria di CNN menyiratkan bahwa karakteristik rezim Tiongkok menghadirkan kecanggungan dalam tatanan kerjasama dan geopolitik global. Bahkan, ia juga berharap hak sipil dan politik negeri Tirai Bambu akan lebih baik di masa mendatang.

Akan menjadi misi yang sangat sulit memang untuk berusaha mengintervensi atau merubah sebuah rezim otoritarian sebesar Tiongkok “dari luar”. Namun berdasarkan aspek historis, AS sebenarnya dapat dengan mudah bersandar pada justifikasi pendongkelan rezim otoritarianisme sekaligus mempromosikan demokrasi sebagai pangkal untuk mengintervensi Tiongkok, seperti yang mereka mampu lakukan kepada Irak.

Prasyarat untuk mengintervensi Tiongkok memang cukup relevan jika dikomparasikan dengan rasionalisasi AS ketika mengintervensi Irak dengan langkah invasi militer seperti yang dijelaskan Ahsan Butt dalam Why Did the US Invade Iraq in 2003?.

Dalam tulisannya tersebut, Butt menyebut secara komprehensif kepentingan dan justifikasi AS ketika hadir di Iraq yakni rasionalisasi yang tampak di permukaan seperti non-proliferasi senjata pemusnah massal dan menumbangkan kediktaroran Saddam Husein sekaligus mempromosikan demokrasi, serta justifikasi “lain” seperti kepentingan cadangan minyak dan perfomative war atau unjuk kekuatan sebagai hegemon dunia.

Memang rasionalisasi yang serupa tapi tak sama bisa saja digunakan negeri Paman Sam terhadap Tiongkok, namun fundamental kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump saat ini tampaknya tak segarang mantan Presiden George W. Bush saat mengintervensi Irak 17 tahun lalu.

Wih, strategi perimbangan yang jitu oleh Pak @prabowo di tengah sengkarut AS-Tiongkok? #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/U52DXxM3Hj pic.twitter.com/aPj7auAdRJ

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 6, 2020

Ya, ketika itu Bush Doctrine atau Doktrin Bush yang berupa unilateralisme serta preemptive war, menjadi landasan solid kebijakan luar negeri agresif AS seperti yang dikatakan oleh Robert Kaufman dalam In Defense of the Bush Doctrine. Doktrin tersebut mampu membuat koalisi pimpinan AS menumbangkan rezim otoriter di Irak yang dianggap mengancam perdamaian dunia, sekaligus menancapkan pengaruh serta supremasi AS yang kuat di timur tengah saat ini.

Meskipun intervensi secara militer terdengar sangat ekstrem dan hampir mustahil dalam konteks menyikapi Tiongkok, prasyarat minimal berupa fundamental tegas serupa Bush Doctrine itulah yang dinilai tidak dimiliki Presiden Trump. Hal ini membuat respon “keras” AS seolah selalu terkesan abstrak ketika berhadapan dengan manuver rezim otoritarian Tiongkok.

Visi Make America Great Again justru diartikulasikan Trump ke dalam kebijakan dalam dan luar negeri yang mengutamakan proteksionisme. Bahkan, sikap “keras” Trump kepada Tiongkok dinilai hanya retorika belaka ketika bersinggungan dengan fakta bahwa meskipun rezimnya otoriter, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar AS.

Dengan kata lain, di era saat ini kontradiksi karakteristik rezim maupun ideologi antara AS dan Tiongkok semakin tak menjadi soal ketika bertemu dengan kepentingan bermotif ekonomi yang jauh lebih menguntungkan dibandingakan harus terlibat konfrontasi secara fisik.

Lantas, dengan tendensi ketidakberdayaan AS atas rezim otoritarian Tiongkok yang semakin perkasa, apakah itu mengindikasikan bahwa cengkraman pengaruh negeri Mao Zedong akan menjadi sebuah keniscayaan di negara mitranya selama ini, khususnya Indonesia?

Tiongkok Hegemon yang “Tak Menyenangkan”?

Ketidakberdayaan AS atas Tiongkok paling tidak dapat terlihat dari pengaruh kekuatan keduanya di Asia Tenggara. Di bawah Presiden Trump, pengaruh AS di kawasan ASEAN tampak semakin tergantikan oleh Tiongkok.

Yen Nee Lee dalam China’s Influence in Southeast Asia is Growing menjabarkan bahwa Tiongkok telah memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang sangat kuat di Asia Tenggara, mengalahkan AS secara telak. Bahkan di Indonesia, pengaruh kekuatan ekonomi dan politik Tiongkok di tanah air di masa yang akan datang disebut akan jauh lebih dari apa ada yang sekarang.

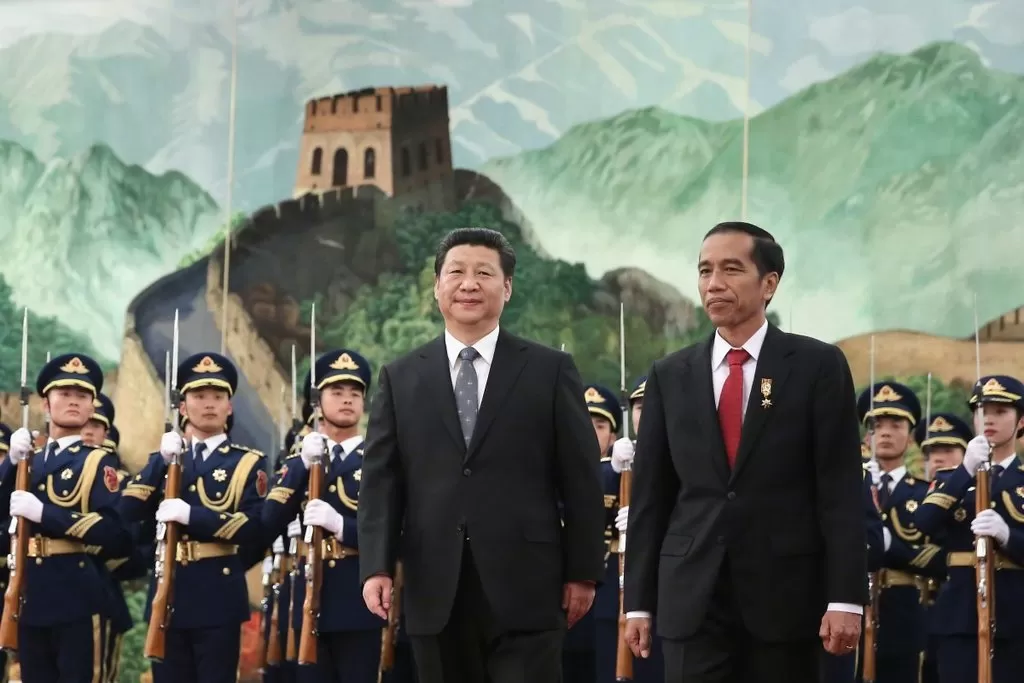

Inisiatif investasi Belt and Road yang menjadi salah satu faktor keunggulan Tiongkok bahkan sudah menjadi trademark bagi asal muasal berdirinya sejumlah infrastruktur strategis di berbagai wilayah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun demikian, Lee juga menyebut bahwa proporsi pengaruh Tiongkok tersebut tak membawa benefit secara keseluruhan dan justru dianggap detrimental atau merugikan ketika tidak tercipta keseimbangan kerjasama antar negara.

Secara harfiah, akibat hubungan yang tercipta cenderung dependensi ketimbang interdependensi, membuat campur tangan Beijing berpotensi besar akan semakin dalam memengaruhi berbagai lini kebijakan pemerintah. Hal ini pula yang disinyalir sedang terjadi di Indonesia.

Lalu apa maknanya? Jamie Seidel dalam China’s Destabilisation Strategies Show Bold Plan to Attack Democracies from Within menyoroti bahwa Tiongkok terbukti memiliki agenda memengaruhi proses politik di negara mitranya, Australia, dengan saluran perpanjangan tangan rezim otoritarian Tiongkok (Partai Komunis Tiongkok, PKT) yang tersebar di negara tersebut. Isu tersebut belakangan semakin menghangat di negeri Kangguru karena dianggap sebagai sebuah rencana sangat berani untuk menyerang demokrasi dari dalam.

Apa yang terjadi di Australia dikhawatirkan telah terjadi dan tidak terdeteksi di Indonesia ketika Presiden Jokowi cenderung tidak bisa lepas dari ketergantungan investasi Tiongkok. Isu ketidakmampuan menghadang aliran tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok dinilai menjadi salah satu indikasi awalnya.

Berdasarkan intisari tulisan Seidel, kemungkinan terburuk dari serangan rezim otoritarian Tiongkok atas demokrasi Indonesia dari dalam tanpa disadari akan mendegradasi demokrasi itu sendiri dan mengancam prioritas pemenuhan kepentingan hajat hidup rakyat Indonesia.

Penurunan hegemoni AS di bawah Presiden Trump memaksa negara seperti Indonesia harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menaruh ketergantungan pada hegemon lain, dalam hal ini Tiongkok, yang secara akar kultur politik dan karakteristik rezim kontradiktif dengan semangat demokrasi Pancasila. Kecermatan itulah yang sangat dibutuhkan saat ini. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.