Pilihan cawapres Jokowi memang akan menentukan arah koalisi Partai Demokrat. Survei dari LIPI menyebutkan bahwa mayoritas konstituen partai tersebut ingin Jokowi jadi presiden lagi, namun hasil voting internal elite partai justru mayoritas mendukung Prabowo Subianto. Faktanya, melawan pilihan pemilih bisa berbahaya untuk partai biru tersebut.

PinterPolitik.com

“Any coalition, especially where one party is more powerful than the other, it’s always bound to have a pecking order.”

:: Peter Hook, musisi ::

[dropcap]K[/dropcap]isah tentang koalisi dengan kubu yang tepat memang telah menjadi salah satu warna sejarah. Mulai dari cerita Perang Peloponnesian, hingga kerjasama Romawi Timur dengan Dinasti Sasaniad di Persia, semuanya menggambarkan hal tersebut. Jika memilih koalisi yang tepat, maka posisi kekuasaan politik akan terjamin.

Kini, seiring genderang Pilpres 2019 yang sudah mulai kencang terdengar, kisah tentang koalisi yang tepat itu juga menguak ke permukaan. Sekalipun Presiden Joko Widodo (Jokowi), maupun lawannya Prabowo Subianto belum juga mengumumkan siapa yang dipilih menjadi pendamping mereka, bayangan koalisi pendukung dua kubu ini memang telah mulai terlihat.

Yang tersisa adalah pertanyaan tentang pilihan politik yang akan diambil oleh partai-partai yang belum menunjukkan sikap politiknya, salah satunya si biru Partai Demokrat.

Partai demokrat mempercayai pentingnya proses dan legitimasi pengambilan keputusan. DPP PD meminta masukan para pimpinan daerah seluruh Indonesia. Jatim rekom Pak Jokowi dan Jabar & Banten rekom Pak Prabowo. Indahnya Demokrasi

— CNW (@caknawa) July 23, 2018

Belakangan, peluang Demokrat untuk membuat poros ketiga semakin sulit setelah sehari yang lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hadir dalam acara makan malam dengan Jokowi dan pimpinan partai-partai koalisi di Istana Bogor. PKB memang menjadi salah satu peluang terbesar bagi Demokrat jika ingin membentuk poros alternatif.

Kehadiran Cak Imin dalam acara tersebut menegaskan bahwa kini Demokrat tinggal memiliki dua pilihan, merapat ke Jokowi atau ke Prabowo. Pilihan lain adalah tidak ikut serta dalam Pilpres seperti pada 2014 lalu, yang sepertinya sangat kecil kemungkinannya akan diambil.

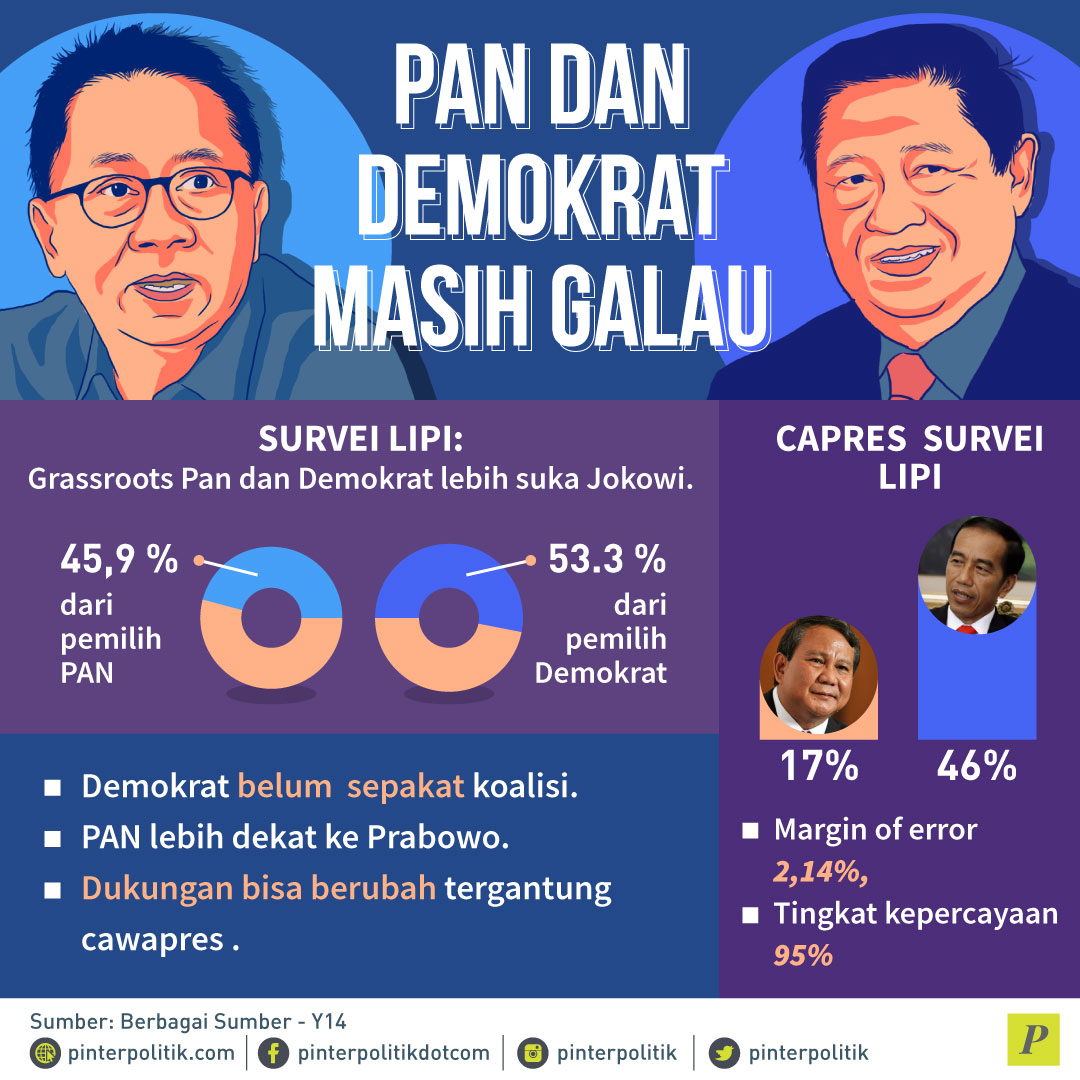

Demokrat kini harus mulai berhitung probabilitas akan merapat ke kubu yang mana. Menariknya, beberapa hari yang lalu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis hasil survei yang memberikan fakta dukungan politik yang menarik dari para pemilih Demokrat.

Menurut survei tersebut, sekitar 53,3 persen pemilih Demokrat menginginkan partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merapat ke koalisi pendukung Jokowi. Ya, mayoritas konstituen partai itu memilih Jokowi sebagai presiden selanjutnya. Hal tersebut sebetulnya tidak mengejutkan, mengingat partai biru ini memang sejak awal tahun santer disebut-sebut lebih cenderung ingin berada di koalisi pendukung Jokowi.

Karena terbatas pada pilihan yang makin mepet, Demokrat pun dikabarkan tengah melakukan penjaringan pendapat di internal partai, yakni dengan melakukan voting di tingkatan elite partai dan pengurus DPP.

Namun, hasilnya justru berbanding terbalik dengan survei LIPI. Voting tersebut menunjukkan 58 persen elite partai itu cenderung ingin partainya mendukung Prabowo Subianto, dan hanya 42 persen yang mendukung Jokowi.

Fenomena tersebut tentu saja menarik, mengingat dalam kasus ini konstituen partai punya pilihan politik yang berbeda dengan elite-elitenya. Apakah perbedaan dukungan politik antara elite dan pemilih akan berdampak pada posisi Demokrat dan pencapaiannya di Pemilu 2019 nanti?

Demokrat, Kunci Sukses Jokowi

Jika diperhatikan secara saksama, Pilkada Serentak 2018, khususnya di Pulau Jawa, memang menjadi kesuksesan tersendiri untuk Jokowi. Pasalnya, di 3 provinsi lumbung suara terbesar – Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur – sang presiden memenangkan dukungan politik lewat calon-calon yang mendukung dirinya.

Tarung politik prestisius bertajuk “Battle of Java” tersebut menempatkan pucuk-pucuk pimpinan daerah yang mendukung Jokowi untuk berkuasa lagi di periode berikutnya. Di Jawa Barat, Jokowi mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum yang memenangkan kontestasi tersebut. Di Jawa Tengah, ada Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen, sementara di Jawa Timur ada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Khusus di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat kesamaan, yakni bahwa dua pasang calon tersebut didukung oleh koalisi dengan Partai Demokrat di dalamnya. Artinya, di dua wilayah ini peran Demokrat sangat besar bagi kemenangan tokoh yang didukung dan mendukung Jokowi.

Di Jawa Timur, mesin Partai Demokrat bekerja sangat keras, termasuk dengan memanfaatkan kekuatan politik sang petahana Gubernur Jawa Timur dua periode, sekaligus Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Soekarwo. Peran Pakde Karwo – begitu sapaan akrabnya – tidak bisa dianggap remeh.

Hal serupa juga disebut-sebut terjadi di Jawa Tengah, di mana mesin Partai Demokrat juga punya sumbangsih yang tidak sedikit untuk kemenangan Ganjar-Taj Yasin. Jawa Tengah memang menjadi basis suara PDIP, namun meningkatnya angka keterpilihan Sudirman Said di akhir-akhir menjelang hari pemilihan menunjukkan bahwa kerja koalisi pendukungnya tidak bisa dianggap remeh.

Hal ini terbukti lewat hasil perolehan suara Sudirman yang melampaui ekspektasi lembaga survei dan berbeda hanya 8 persen dari perolehan Ganjar. Bayangkan jika Demokrat berada di koalisi pendukung Sudirman, sangat mungkin hasil yang berbeda akan terjadi, mengingat si biru punya hampir 10 persen suara di Jateng.

Dari dua kasus Pilkada ini, secara politik, konstituen Partai Demokrat memang punya pertalian yang lebih erat ke tokoh-tokoh yang didukung dan mendukung Jokowi. Pemilih Demokrat sangat mungkin akan lebih menyukai Jokowi ketimbang Prabowo seperti tergambar dari hasil survei LIPI, sekalipun elite partainya – dari hasil voting internal yang sempat disinggung di awal tulisan – lebih condong ke Prabowo. Dukungan para elite ini memang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan Demokrat dalam koalisi.

Dengan demikian, koalisi dengan Jokowi sesungguhnya menjadi harapan banyak pemilih Demokrat, sekalipun di sisi elite, hitung-hitungan matematis dan kekuasaan masih sangat dominan dan membuat mereka cenderung ingin merapat ke kubu Prabowo.

Sebetulnya, ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa Demokrat masih sulit masuk ke koalisi Jokowi, misalnya sejarah hubungan yang belum baik antara SBY dengan Megawati Soekarnoputri, hingga keinginan Demokrat untuk menawarkan tokoh tertentu – misalnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atau tokoh lain – untuk menjadi pendamping Jokowi, yang tidak disetujui oleh partai-partai koalisi.

Pada titik ini, keputusan koalisi sangat tergantung dari kebijakan elite. Untuk fakta dari survei LIPI, Jokowi seharusnya berterima kasih ke Partai Demokrat dan kalau perlu mengkapitalisasi dukungan itu ke dalam koalisi yang lebih jelas, sekalipun Jokowi mungkin masih menghitung tekanan politik dari patron lain, terutama dari Megawati Soekarnoputri.

Perlu jadi catatan pula bahwa Partai Demokrat punya kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Yang kita bicarakan ini adalah partai yang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu mampu mempengaruhi hasil akhir putaran kedua. Saat itu, suara AHY dan Sylviana Murni sangat mungkin berpindah ke Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sehingga membuat pasangan yang didukung Prabowo tersebut memenangkan kontestasi politik ibukota.

Koalisi, Tergantung Elite

Konteks partai yang bergantung pada kelompok elite ini memang sesuai dengan pemikiran Vilfredo Pareto tentang kekuasaan politik elite. Dalam teori elite tersebut, situasi politik dan kebijakan partai sangat ditentukan oleh segelintir elit yang berkuasa secara ekonomi-politik dan punya kekuasaan untuk mengambil kebijakan besar.

Sementara pemikir kontemporer seperti Thomas Ferguson, memandang posisi elite punya kemampuan untuk membelokkan kebijakan politik tertentu dalam partainya. Kekuasaan kelompok elite ini mempengaruhi arah politik, bahkan menentukan siapa yang akan dipilih oleh masyarakat.

Tinggalkan saja PKS Dan PAN

— Suk seks (@Sukses70645443) July 24, 2018

Artinya, sekalipun mayoritas konstituen Demokrat menginginkan Jokowi untuk kembali menjadi presiden, namun posisi elite tetap sangat vital menentukan arah partai tersebut. Jika elite partai pada akhirnya memutuskan Demokrat merapat ke Prabowo, maka sulit untuk membayangkan suara konstituen menjadi hal yang mempengaruhi kebijakan.

Selain itu, konteks Partai Demokrat sebagai personalized party yang punya figur sentral dalam diri SBY, tentu saja mempengaruhi kebijakan politiknya. Hal ini akan membuat nasib Demokrat bergantung pada kebijaksanaan sang Ketua Umum tersebut.

Persoalannya adalah apakah kebijakan yang diambil – misalnya memilih merapat ke Prabowo dan mengabaikan suara konstituen – akan menguntungkan bagi Demokrat?

Partai biru ini memang perlu memperhatikan bahwa tahun 2019 bukan hanya akan jadi ajang Pilpres saja, tetapi juga ada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Jika kukuh ikut kebijakan elite dan merapat ke Prabowo, maka boleh jadi partai ini akan ditinggalkan oleh konstituennya.

Geoffrey Sheagley dari University of Minnesota dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa seringkali konstituen partai akan mengambil pilihan yang berbeda jika menurut mereka pandangan elite partai tidak sesuai dengan penilaian mereka. Dalam konteks ini, ada bahaya yang cukup besar jika Demokrat salah langkah mengambil keputusan.

Pada akhirnya, partai biru tersebut memang sedang menghadapi pilihan yang sulit. Di titik ini, kebijaksanaan politik petinggi partai akan diuji dalam menentukan strategi politik yang paling tepat untuk partai.

Yang jelas, seperti kata Peter Hook di awal tulisan, koalisi dengan satu partai dominan memang akan melahirkan “hierarki” kekuasaan. Namun, jika tidak ingin ditinggalkan konstituen, Demokrat tentu bisa menilai mana pilihan terbaik yang harus diambil. Bukan begitu? (S13)