Wacana untuk menduetkan Jokowi dan Prabowo muncul untuk mencegah perpecahan. Meski begitu, tidak semua setuju dengan wacana tersebut.

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]elakangan, muncul wacana untuk mempersatukan Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto dalam satu pasangan capres dan cawapres. Banyak orang menilai, pasangan ini penting dipersatukan untuk mencegah polarisasi masyarakat yang bisa memicu konflik.

Sejauh ini, pandangan masyarakat mengenai wacana tersebut terbelah. Bagi beberapa orang, masuk akal jika ingin menghindarkan konflik, maka dua kutub yang berseberangan harus dipersatukan. Sementara itu ada pula yang menanggapi wacana tersebut dengan ragu, mengingat kontras gagasan dan parpol pendukung di antara keduanya.

Meski polarisasi sejauh ini dianggap buruk, ada alternatif pandangan lain terhadap anggapan tersebut. Alan Abramowitz misalnya, menemukan bahwa polarisasi bukanlah hal yang benar-benar buruk. Ia mengambil kesimpulan tersebut berdasarkan penelitiannya di Amerika Serikat (AS). Menurut Abramowitz, pada 2004 dan 2008 masyarakat AS lebih termotivasi untuk memilih karena adanya polarisasi.

Sebelum terburu-buru memaksakan pasangan Jokowi-Prabowo, tampaknya publik perlu mempertimbangkan wacana bahwa polarisasi tidak selamanya buruk. Siapa tahu memang benar ada manfaat dalam pemilu, jika ada dua kutub yang saling berseberangan.

Polarisasi Tidak Masalah

Secara umum, studi terkini beberapa ahli politik menilai bahwa polarisasi dapat menyebabkan kenaikan partisipasi politik masyarakat. Dalam studi yang dibuat oleh Jae Mook Lee dari University of Iowa misalnya, menjadi bukti dari anggapan tersebut. Dalam penelitian Lee, polarisasi terutama jika berbasis ideologi, dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Polarisasi dipercaya dapat meningkatkan voter turnout atau persentase orang yang menggunakan hak pilihnya, dibandingkan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih. Hal ini misalnya ditunjukkan melalui pandangan Kyle Dodson, semakin terpolarisasi partai politik, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk memilih.

Menurut Dodson, polarisasi akan menciptakan lingkungan di mana partai politik dan kandidat akan membuat alternatif kebijakan yang berbeda satu sama lain. Studinya menilai bahwa semakin berbeda kebijakan yang ditawarkan, maka akan semakin besar kemungkinan masyarakat untuk memilih.

Supposedly Prabowo said he would consider running as Jokowi's VP if he was put in charge of the military and was given seven seats in any new Cabinet. A proposal not met with great enthusiasm from the Jokowi camp https://t.co/S9KQUiZrLp

— Jack Hewson (@jack_s_hewson) April 16, 2018

Studi Dodson menunjukkan bahwa polarisasi mampu menghapus apatisme masyarakat AS yang telah ada selama lebih kurang 20 tahun. Selama ini, minimnya perbedaan antara kandidat yang bertarung disebut-sebut sebagai biang keladi apatisme pemilih.

Dari pandangan tersebut dapat pula ditarik kesimpulan, bahwa polarisasi dapat meningkatkan identifikasi terhadap partai politik atau party ID. Hal ini berkaitan dengan munculnya perbedaan besar ideologi atau garis besar kebijakan antara partai politik atau kandidat yang bertarung. Masyarakat akan lebih mudah mengidentifikasikan diri pada kandidat atau partai politik tertentu.

Kondisi tersebut tentu menguntungkan bagi masyarakat. Perbedaan kutub yang besar membuat masyarakat dapat memudahkan mereka untuk memilih kandidat. Kemungkinan salah pilih menjadi lebih kecil, karena masyarakat dapat membedakan antara satu kandidat dengan kandidat lainnya.

Di sisi yang lain, kandidat atau partai politik akan menikmati massa yang lebih loyal karena adanya perbedaan yang jelas. Masyarakat yang merasa suatu kandidat memiliki garis kebijakan yang sesuai dengan keyakinannya akan memberikan suaranya kepada kandidat tersebut kapanpun ia mengikuti pemilu.

Peran Elit yang Besar

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, perbedaan ekstrem kubu politik sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar berbahaya. Meski begitu, ada syarat agar pembagian kutub tersebut tetap membawa kebaikan bagi masyarakat luas.

Polarisasi dalam politik kerap dibedakan menjadi polarisasi elit dan juga polarisasi populer. Meski begitu, para ahli politik umumnya lebih percaya bahwa polarisasi elit lebih kuat dibandingkan polarisasi populer. Hal ini misalnya diungkapkan oleh Morris P. Fiorina dan Samuel J. Abrams. Mereka berargumen bahwa terpecahnya dua kutub dihasilkan dari sesuatu yang bersifat top-down atau dari elit ke massa.

Jika melihat dari kondisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika polarisasi yang ada di tingkat masyarakat terjadi karena polarisasi di tingkat elit. Oleh karena itu, elit memiliki peran penting dalam membentuk kutub-kutub politik yang ada di masyarakat.

Beda Orientasi, Fadli Tegaskan Prabowo Tak Cocok Berduet dengan Jokowi https://t.co/MSp1zRu0Ru

— Fadli Zon (@fadlizon) April 25, 2018

Berdasarkan kondisi tersebut, elit mau tidak mau memiliki peran agar pembentukan dua kutub politik di masyarakat tidak disertai dengan hal-hal yang buruk seperti isu SARA atau berita palsu. Para elit idealnya bertahan pada hal-hal yang bersifat kebijakan atau ideologis saja.

Elit yang bertarung dan membentuk opini, idealnya menjauhi politik identitas yang merendahkan unsur SARA pihak lawannya. Kampanye idealnya diarahkan kepada kampanye investigatif yang mengeksploitasi kekurangan lawan dari segi kebijakan.

Para elit idealnya juga menahan diri dari strategi menyebar berita bohong melalui media sosial. Terkadang, hal tersebut muncul tidak terbendung dari masyarakat. Akan tetapi, para elit dapat menahannya dengan tidak mengkapitalisasi berita bohong dari masyarakat tersebut. Aksi John McCain yang membantah berita palsu kandidat lawannnya yaitu Barack Obama, dapat menjadi contoh baik dari hal ini.

Para elit memiliki tanggung jawab untuk membatasi diri agar tidak tergoda dalam meningkatkan perbedaan di antara kandidat, menjadi memecah belah masyarakat. Untuk itu, platform yang matang menjadi kunci dari suksesnya polarisasi politik.

Jokowi-Prabowo atau Jokowi Lawan Prabowo?

Sejauh ini, wacana memasangkan Jokowi dengan Prabowo masih terus bergulir. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Jokowi sendiri tidak membantah kemungkinan untuk melirik opsi tersebut.

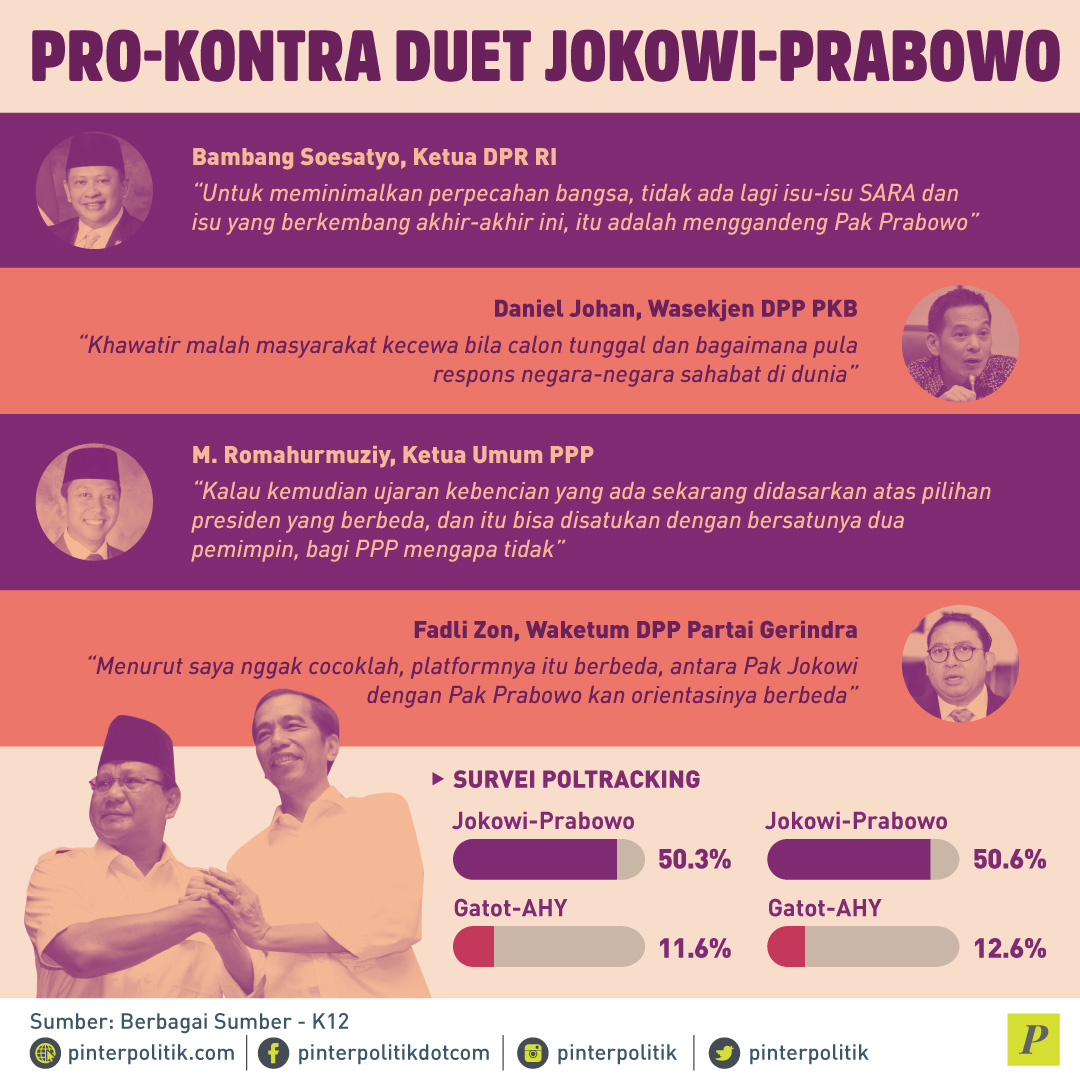

Berbagai elit politik dari kalangan pendukung Jokowi, umumnya menilai Jokowi lawan Prabowo jilid II berbahaya karena dapat memecah belah masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh politikus Golkar Bambang Soesatyo dan juga Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy (Romy).

Bambang Soesatyo menilai, jika Jokowi mau mengambil Prabowo sebagai cawapres, maka isu SARA yang belakangan muncul dapat hilang. Hal senada dilontarkan oleh Romy yang menilai bahwa ujaran kebencian akan mereda jika Jokowi berpasangan dengan Prabowo.

Meski begitu, jika melihat pandangan Fiorina dan Abrams, pecah atau tidaknya masyarakat bergantung pada bagaimana elit menerjemahkan polarisasi. Oleh karena itu, ada atau tidaknya Jokowi lawan Prabowo jilid II seharusnya tidak berpengaruh pada perpecahan masyarakat selama elit tidak mengusahakan perpecahan tersebut.

Semua amat tergantung pada strategi yang diambil oleh elit-elit yang bertarung. Jika partai-partai pendukung Jokowi dan Prabowo tergoda untuk menggunakan sentimen SARA, maka perpecahan yang mereka khawatirkan bisa saja terjadi. Akan tetapi, jika yang didahulukan adalah kampanye berbasis kebijakan, maka Jokowi lawan Prabowo disinyalir tidak akan berbuah konflik besar.

Segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk kemungkinan duet JOKOWI – PRABOWO. Kami mendukung hal ini demi menjaga persatuan serta demi mengurangi ujaran kebencian dan cacian sesama anak bangsa.#Pilpres2019 pic.twitter.com/f2fXax2WIt

— M. Romahurmuziy (@MRomahurmuziy) April 17, 2018

Pandangan berbeda muncul dari kalangan pendukung Prabowo. Gerindra misalnya, menilai bahwa hal itu tidak perlu terjadi karena perbedaan platform di antara keduanya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa polarisasi perlu untuk menciptakan kontras secara ideologi antara dua kandidat.

Fadli seperti menangkap bahwa ada kebutuhan dua kutub yang berbeda secara kontras, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dengan baik. Jika keduanya dipaksakan berpadu, maka kontras tersebut tidak akan muncul. Hal ini akan berujung pada apatisme seperti yang dikemukakan oleh Dodson.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Jokowi lawan Prabowo lagi di 2019, idealnya tidak bermasalah. Semuanya tergantung pada bagaimana elit mau memenuhi kebutuhan di atas agar masyarakat tidak terpecah. Lalu, bagaimana yang lebih menarik menurutmu, Jokowi-Prabowo atau Jokowi lawan Prabowo? (H33)