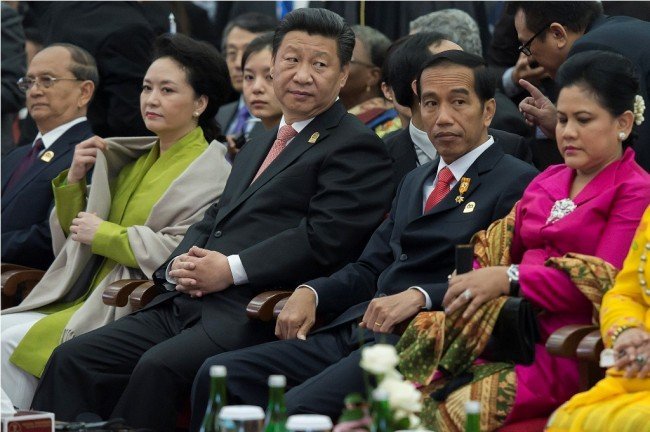

Partai Komunis Tiongkok (Communist Party of China) mengajukan proposal untuk mengubah konstitusi dan memberikan kewenangan pada Presiden Xi Jinping berkuasa lebih dari dua periode, bahkan sangat mungkin seumur hidup. Apakah mungkin hal ini terjadi juga di Indonesia, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pengagum Xi Jinping?

PinterPolitik.com

“The difference between a democracy and a dictatorship is that in democracy you vote first and take orders later; in a dictatorship you don’t have to waste your time voting”.

– Charles Bukowski (1920-1994), novelis –

[dropcap]T[/dropcap]ak diragukan lagi, bahwa Presiden Xi Jinping adalah salah satu pemimpin paling berkuasa di dunia. Ia memimpin negara dengan ekonomi terbesar – jika dihitung berdasarkan daya beli masyarakatnya – dengan jumlah penduduk yang mencapai seperlima populasi dunia.

Namun, sepertinya itu belum cukup. Proposal penghapusan batasan masa berkuasa menunjukkan bahwa Xi ingin lebih dari sekedar kekuasaan. Ia menginginkan apa yang diimpikan oleh banyak pemimpin dunia: legacy atau warisan.

Semula, kekuasaan presiden di Tiongkok dibatasi hanya untuk dua periode dengan 5 tahun untuk setiap periodenya. Artinya, Xi Jinping seharusnya hanya bisa berkuasa selama 10 tahun – hingga tahun 2023. Namun, perubahan konstitusi ini akan membuat Xi sejajar dengan Mao Zedong dan pemimpin-pemimpin yang berkuasa tanpa batas waktu di negara tersebut.

Wait till the people rise up with their civilian owned guns to take back Their government! Opps wait a minute! They don't have civilian owned guns! All confiscated long ago to protect the civilian population from oppression n Crimes! We need to let Gov do same here?

— Grandpap Joe (@GrandpapJoe) March 8, 2018

Jika usulan tersebut disetujui – yang kemungkinan besar akan demikian karena lawan-lawan politik Xi sudah banyak yang tersingkir – maka sangat mungkin Tiongkok menjadi negara otokrasi berikutnya setelah Rusia, Turki dan beberapa negara lain.

Otokrasi itu sendiri diartikan sebagai model kepemimpinan yang identik dengan kekuasaan mutlak oleh satu pemimpin berkuasa yang menguasai semua instrumen kekuasaan, mulai dari eksekutif, parlemen, media massa, hingga militer.

Apa yang terjadi pada Xi Jinping ini akan berdampak bagi banyak negara, terutama bagi yang punya kedekatan dengan Tiongkok. Xi Jinping akan memperkuat posisi ekonomi-politik Tiongkok di dunia, sekaligus berpotensi menggeser peran Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di dunia.

Lalu, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Jika melihat kebijakan Presiden Jokowi yang cenderung berkiblat ke Tiongkok, akankah pria kelahiran Solo itu ikut dalam gelombang kebangkitan otokrasi di berbagai negara?

Xi Jinping, “The Paramount”

Selain menjabat sebagai Presiden Tiongkok, Xi juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, serta Komandan Angkatan Bersenjata. Ia juga menjadi satu dari 7 anggota Politburo Standing Committee (PSC) yang merupakan dewan tertinggi penentu kebijakan Partai Komunis Tiongkok. Istimewanya, hanya Xi yang punya hak veto tunggal dalam dewan tersebut.

Jabatan presiden sebenarnya hanyalah formalitas karena kekuatan utama Xi adalah dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Partai Komunis Tiongkok dan komandan militer. Xi juga sudah mendapatkan gelar “lingdao hexin” atau “pemimpin inti” – gelar yang dalam sejarah Tiongkok hanya diperoleh oleh Mao Zedong, Deng Xiaoping dan Jiang Zemin.

Bahkan, Xi juga dijuluki sebagai “the paramount leader” – sebutan yang diberikan kepada politisi paling berpengaruh atau paling penting di partai dan negara tanpa memandang jabatan formalnya. Terakhir kali, julukan tersebut disematkan pada Deng Xiaoping (1978-1989) yang berhasil mereformasi ekonomi dan politik Tiongkok.

Strategi politik Xi sangat menarik untuk diamati, terutama dalam hal bagaimana ia membangun kekuasaannya dengan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dalam sebuah podcast di Vox.com, professor hukum dari Fordham Law School New York, Carl Minzner menyebutkan bahwa Presiden Xi membangun kekuatannya secara bertahap dengan menyingkirkan satu per satu lawan politiknya.

Setelah merebut kekuasaan sebagai presiden, lawan politik Xi, Bo Xilai terkena skandal terkait pembunuhan warga Inggris yang dilakukan oleh istrinya. Bo Xilai kehilangan posisinya di partai, parlemen, dan akhirnya menghadapi tuntutan hukum. Kemudian, berturut-turut satu per satu lawan politik Xi terkena skandal hukum, termasuk para jenderal militer, baik yang terjerat korupsi atau kasus hukum lainnya.

Kampanye anti korupsi Xi nyatanya bukan hanya untuk membersihkan negara itu dari pencurian uang, tetapi juga menjadi alat politiknya untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Secara keseluruhan, kekuasaan utama Xi ada dalam 3 faktor: negara (jabatannya sebagai presiden), partai dan militer.

Xi Jinping is the new Mao Zedong ?#CroisonsLes pic.twitter.com/skCepMbI1K

— GuillaumeTC (@GuillaumeTC) March 5, 2018

Dalam kapasitasnya itu, Xi bahkan telah memiliki hak untuk menentukan masa depan Tiongkok tanpa dipengaruhi oleh dewan pimpinan partai dalam PSC. PSC sendiri adalah dewan yang lahir untuk menjaga adanya keseimbangan kekuasaan, setelah lebih dari 3 dekade (1949-1978) Tiongkok berada dalam kekuasaan perorangan tunggal. PSC bertujuan untuk menjaga marwah kekuasaan yang lebih kolegial. Namun, kini dewan tersebut tak lebihnya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Xi Jinping.

Jika proposal penghapusan masa jabatan tersebut disetujui dan Xi Jinping resmi menjadi presiden seumur hidup, maka bisa dipastikan bahwa ia akan meneruskan agresivitas ekonomi-politik Tiongkok. Ia juga akan semakin getol dengan program-program macam One Belt One Road (OBOR), hingga visi militer Tiongkok yang semakin kuat di Laut Cina Selatan. Bagi negara-negara tetangga, agresivitas Tiongkok ini akan berdampak pada hubungan di kawasan, terutama secara geopolitik dan ekonomi.

Bahkan, Presiden Trump sempat mengutarakan bahwa “mungkin Amerika Serikat perlu mencoba hal itu (presiden sumur hidup)”. Ia yang awalnya mengkritik Tiongkok semasa kampanye politik, kini berbalik melihat Xi Jinping sebagai sosok panutan. Latar belakangnya sebagai pebisnis tentu membuat ia sadar, Presiden Xi bukanlah orang biasa.

Xi Jinping akan masuk dalam jajaran para pemimpin otokrasi, bersama Putin di Rusia dan Erdogan di Turki, serta – kemungkinan – Duterte di Filipina, sekaligus menunjukkan lahirnya gelombang kepemimpinan otokrasi di berbagai negara. Ini juga menjadi pertanda bahwa demokrasi yang “berisik” karena energi yang habis untuk memilih pemimpin, nyatanya menimbulkan kejenuhan di berbagai negara.

Walaupun demikian, pemimpin yang kuat, membersihkan negara dari korupsi dan kejahatan, tetapi juga sangat mungkin menjadi tidak terkendali dan melahirkan diktator-diktator baru. Bagaimana dengan Indonesia?

Jokowi, a Copy of Xi?

Bukan rahasia lagi jika Presiden Jokowi adalah salah satu pemimpin yang sangat mengidolakan Xi Jinping. Jokowi pernah menyebut dirinya begitu terpesona dengan cara Presiden Xi mengubah perekonomian Tiongkok dan membuat pertumbuhan ekonomi negara berpopulasi besar itu menyentuh dua digit.

Xi Jinping pun pernah membagi tiga resep pembangunan ekonomi kepada Jokowi. Dalam sebuah kesempatan Jokowi membeberkan resep yang didapatnya dari Xi tersebut, yakni kondisi politik yang kondusif ditandai dengan partai politik yang bersatu, adanya visi jangka panjang, serta pembangunan infrastruktur.

Jika menilik kebijakan ekonomi-politik Jokowi, jelas bahwa pria kelahiran Solo itu sangat “Xi-Jinping-isme”. Jokowi seolah ingin meniru bagaiman Xi menyulap Tiongkok menjadi negara dengan perekonomian yang luar biasa besar. Berbagai proyek infrastruktur yang dikebut Jokowi merupakan salah satu contohnya.

Bahkan, beberapa pihak juga menyebut bahwa Jokowi menggunakan cara yang sama dengan yang dipakai Xi Jinping untuk menghadapi rival-rival dan lawan politiknya. Jokowi disebut-sebut menggunakan kasus hukum dan gerakan anti korupsi lewat KPK sebagai jalan untuk menghadapi lawan-lawan politiknya – walaupun argumentasi ini tentu perlu diperdalam dengan penelitian yang lebih spesifik.

Apalagi, sekalipun komisioner KPK menjalani fit and proper test di DPR, namun kandidat-kandidat untuk mengisi posisi di lembaga tersebut adalah pilihan presiden. Maka, sangat mungkin Jokowi menggunakan KPK untuk “mengunci” lawan-lawan politiknya – hal yang mulai terlihat lewat kasus-kasus macam korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, hingga KTP elektronik.

Jika demikian, apakah Jokowi juga akan mengikuti jejak Xi Jinping membentuk pemerintahan otokrasi di Indonesia?

Memang masih sangat jauh untuk berkesimpulan demikian. Namun, pola membangun pemerintahan otokrasi sesungguhnya menunjukkan bahwa demokrasi memang “berisik”. Jokowi sendiri menyebutkan hal tersebut dalam sebuah kesempatan, bahwasanya “rakyat menghabiskan terlalu banyak energi untuk berdebat”, ketimbang mengupayakan kemajuan negara. Menurut Jokowi, Indonesia harus berpikir lebih jauh ke depan, ketimbang menghabiskan energi berdebat.

Pandangan Jokowi ini memang masuk akal di satu sisi karena perdebatan yang terlalu panjang akan menguras tenaga dan menghalangi aktivitas yang lebih produktif. Namun, di sisi lain, perdebatan merupakan hal yang intrinsik dalam demokrasi. Artinya, menyingkirkan perdebatan boleh jadi berarti menyingkirkan demokrasi itu sendiri. Pada titik ini, otokrasi mengambil bentuknya.

Walaupun demikian, masih terlalu jauh untuk menyebut bentuk pemerintahan ini sedang diupayakan Jokowi di Indonesia. Apalagi, jika melihat 3 faktor utama kekuatan Xi Jinping, saat ini Jokowi setidaknya baru memiliki dua di antaranya: ia telah menjadi kepala negara, dan menempatkan “orangnya” sebagai pimpinan militer – secara tidak langsung menguatkan posisinya atas militer. Bukan rahasia lagi jika Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan orang yang dekat dengan Jokowi.

Satu-satunya kekurangan Jokowi adalah ia tidak punya partai politik. Mungkin, hal inilah yang membedakan Jokowi dari Xi Jinping. Jika suatu saat Jokowi mampu menguasai kekuatan partai politik, maka perdebatan tentang otokrasi tentu akan semakin menarik.

Jika demikian, pertanyaan apakah mungkin otokrasi – yang oleh 57 persen audiens Debate.org dianggap lebih baik dari demokrasi – akan hadir juga di Indonesia akan kembali pada bagaimana Jokowi mengelola kekuasaannya. Jika pada akhirnya Jokowi berhasil pula mendapatkan kekuatan partai politik, Indonesia juga berpeluang untuk menyaksikan kebangkitan kembali otokrasi.

Yang jelas, apabila demokrasi memang terlalu banyak menguras energi dan membuat pemerintahan menjadi tidak efektif, tidak ada salahnya berkaca pada negara-negara dengan sosok pemimpin kuat. Karena seperti kata Charles Bukowski di awal tulisan ini, demokrasi memang sering membuang-buang waktu produktif. (S13)