Maraknya serangan teroris belakangan ini tak hanya menyebabkan masyarakat merasa tidak rasa aman, tapi juga posisi pemerintah yang dianggap lemah.

PinterPolitik.com

“Demoralisasi musuh dari dalam secara tiba-tiba, teror, sabotase, pembunuhan. Inilah bentuk perang di masa datang.” ~ Adolf Hitler

[dropcap]K[/dropcap]etika diangkat menjadi kanselir Jerman, Januari 1933, tidak ada yang menyangka kalau Adolf Hitler akan menjadi biang teror bagi kedamaian dan hak asasi manusia. Selain terobsesi untuk membasmi ras Yahudi, pria berdarah Austria-Hunggaria ini juga menorehkan sejarah paling kelam melalui invasi militernya.

Walau legenda namanya selalu terkait dengan kejahatan kemanusiaan paling keji, namun ramalannya mengenai peperangan di masa depan, kini ternyata terbukti kebenarannya. Munculnya kelompok-kelompok teroris yang mengatasnamakan etnis maupun agama, pada akhirnya memang menghadirkan teror dan ketakutan baru dalam masyarakat.

Tak terkecuali Indonesia yang kini tengah “berperang” melawan aksi terorisme berkedok agama yang ingin menciptakan ketakutan dalam masyarakat. Kelompok tersebut bernama Jemaah Ansarut Daulah (JAD), pimpinan Dita Futrianto yang Minggu (13/5) lalu juga “mengorbankan” istri dan keempat anaknya dalam serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur.

Tak hanya menjenguk keluarga alm. Aloysius, Bu Risma juga menjenguk ke 4 keluarga lainnya yang menjadi korban tragedi bom, Minggu 13/5.

Hari ini ada 5 korban yang dijenguk oleh Bu Risma, 4 diantaranya disemayamkan di Rumah Adi Jasa. pic.twitter.com/tfxS1FJJqE

— Humas Kota Surabaya (@BanggaSurabaya) May 14, 2018

Serangan yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka ini, ternyata juga diikuti oleh serangan bunuh diri lainnya. Tercatat, Senin (14/5) sudah sekitar 12 serangan bom bunuh diri yang terjadi di Kota Buaya tersebut. Walau kondisi ini mampu menyatukan masyarakat dan membangkitkan gerakan tagar #SurabayaWani dan #KamiTidakTakut, namun timbul juga pertanyaan, mengapa semua ini bisa terjadi?

Keheranan ini sebenarnya juga sudah ada di benak masyarakat semenjak peristiwa penyanderaan di Mako Brimob, Kamis (10/5) lalu, terutama terkait sikap Kepolisian yang selalu menyatakan menggunakan pendekatan lunak (soft approach) walaupun ada lima anggotanya yang tewas setelah disiksa secara keji. Apakah ini berarti Polri tak punya gigi? Apakah benar pernyataan oposisi, kalau Pemerintahan Jokowi lemah pada teroris?

HAM dan Anti-Terorisme

“Ketakutan adalah induk dari moralitas.” ~ Friedrich Nietzsche

Aloysius Bayu Rendra Wardhana sebelumnya hanyalah salah satu anggota keamanan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Ayah satu anak ini dikenal selalu datang lebih pagi ke gereja, demi memastikan keamanan sebelum para Jemaat datang. Namun Minggu pagi lalu, ia harus berhadapan dengan pelaku serangan bunuh diri.

Walau nyawanya tak tertolong, namun namanya akan selalu dikenang sebagai pahlawan oleh warga Surabaya, khususnya bagi Jemaat Gereja Santa Maria. Andai saja Bayu – nama panggilannya – tidak menghadang dua orang pengendara motor tersebut, tentu jumlah korban akibat serangan bom bunuh diri yang dilakukan, akan jauh lebih banyak lagi.

Kematian Bayu dan kurang lebih 24 orang lainnya yang tak berdosa ini, tak hanya menimbulkan rasa sedih dan haru, tapi juga kemarahan masyarakat. Tak heran bila kemudian, desakan tembak di tempat dan hukuman mati bagi para teroris pun mulai berdatangan dari masyarakat. Mereka bahkan menilai, semestinya HAM tak berlaku lagi bagi para teroris tersebut.

Kemarahan masyarakat ini, berdasarkan teori emosi James Lange, adalah hal yang wajar dan manusiawi, sebab merupakan respon dari rangkaian peristiwa yang membangkitkan perasaan sedih dan marah. Begitu pula anggapan masyarakat kalau HAM tak berlaku bagi para teroris, menurut Psikolog Daniel Goleman merupakan bentuk pola pikir sesaat yang tercipta akibat pengaruh dari emosi tersebut.

I really don’t need to read any negativity today #BomSurabaya was a Tragedy

Can we not, for once, mourn and pray together

Instead of politicising the Tragedy pic.twitter.com/RMTA2pPBF8— Zara Zettira ZR 1⃣4⃣ (@zarazettirazr) May 14, 2018

Di sisi lain, respon dari kemarahan juga berlaku pada sel-sel teroris yang diduga terpicu oleh peristiwa penyanderaan di Mako Brimob lalu. Seperti yang dikatakan Kapolri Tito Karnavian, serangan tersebut bisa jadi merupakan reaksi dari sel jaringan teroris yang selama ini “tidur”. Berdasarkan teori balon, saat salah satu jaringan mendapat tekanan, maka akan memunculkan aksi balas dendam dari jaringan lainnya.

Akibatnya, tanpa payung hukum yang tegas, serangan-serangan tersebut menjadi sulit untuk ditangkal. Sebab saat satu jaringan dibekuk, maka akan muncul aksi teror dari kelompok baru atau bahkan pelaku tunggal (lone wolfe) dengan motif balas dendam. Di sinilah peranan peraturan dan perundangan diperlukan, untuk memberikan batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan Kepolisian dalam menindak teroris.

Bila menggunakan UU Terorisme 2003, Kepolisian selama ini mengalami kesulitan untuk melakukan upaya preventif, sebab tidak dapat menindak seseorang tanpa ada bukti cukup. Tak heran bila kemudian Kepolisian menjadi terkesan terus “kecolongan”, karena mereka baru dapat bertindak saat bukti-bukti sudah di tangan atau ketika pelaku “tertangkap tangan” melakukan aksinya.

Tanpa payung hukum yang tegas, tangan Kepolisian juga terbelenggu atas asas praduga tak bersalah dan peradilan melalui hukum (justice by the law), yaitu seseorang hanya bisa dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan. Apabila kedua asas ini dilanggar, maka tentu Kepolisian harus berhadapan dengan tudingan pelanggaran HAM. Pada akhirnya, situasi ini pun membuat Kepolisian berada dalam posisi dilema.

Daruratkah UU Terorisme?

“Ketakutan adalah pondasi dari kebanyakan pemerintah.” ~ John Adams

Adanya lebih dari 12 serangan bom bunuh diri dalam waktu dua hari, tak hanya membuat kondisi Kota Surabaya menjadi cukup genting, tapi juga kota-kota lainnya di tanah air yang ikut merasa waswas. Bahkan menurut Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus, Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat teroris.

Herannya, di situasi seperti ini, para petinggi dan politikus malah meributkan permintaan Kapolri untuk mendapatkan payung hukum yang lebih tegas untuk memberantas terorisme. Perdebatan mengenai perlu tidaknya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) – yang mungkin dapat menjadi jalan pintas bagi Kepolisian maupun TNI untuk bertindak, seakan malah menjauh dari substansi akan adanya kedaruratan.

Semua berakar dari pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Terorisme yang selama dua tahun masih belum juga disahkan oleh DPR. Baik Pemerintah maupun DPR seolah saling lempar tangan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Belum lagi pihak oposisi yang mempolitisir kondisi darurat ini, hanya demi kemenangan partainya di Pilpres 2019.

Padahal menurut Pemikir Jerman Carl Schmitt, saat kondisi negara dalam kondisi darurat, pemegang kekuasaan – dalam hal ini Presiden, memiliki kekuasaan untuk melampaui atau mengecualikan aturan hukum demi kepentingan masyarakat. Dalam teori state of emergency, kekuatan ini disebut dengan istilah state of exception atau kondisi pengecualian.

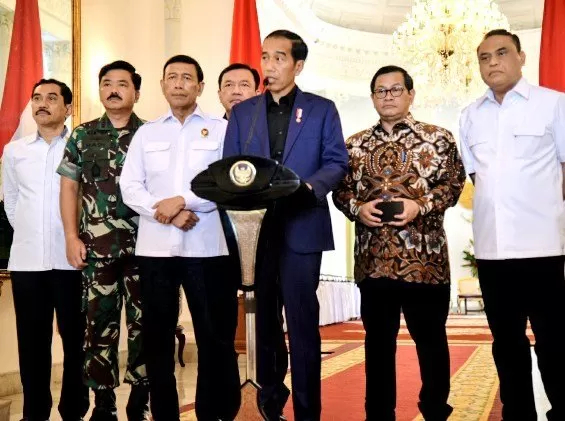

Menurut Schmitt, sebagai kepala negara, Jokowi sebenarnya memiliki kekuasaan untuk mengecualikan semua permasalahan hukum demi mengembalikan stabilitas negara dan rasa aman pada masyarakat. Dalam Undang-undang 1945 pun, tepatnya pada pasal 22 ayat 1, juga sudah dinyatakan kalau presiden memiliki hak untuk menetapkan peraturan apabila ada kegentingan yang memaksa.

Sebab bagaimana pun juga, menjaga rasa aman warga negara juga bagian dari pelaksanaan HAM yang dikenal sebagai freedom from fear (bebas dari rasa takut), seperti yang dinyatakan presiden AS, Franklin D. Rooselvelt dalam pidatonya, State of the Union, tahun 1941. Selain itu, sejatinya negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga warganya dari ancaman teror.

Jadi sebenarnya, Jokowi tak perlu menunggu bulan Juni bila memang ingin meminta Polri maupun TNI untuk menumpas jaringan terorisme hingga ke akarnya. Apalagi, Perppu hanya bersifat temporer dan dapat dengan mudah ditarik kembali apabila RUU Terorisme telah disahkan DPR. Sekarang pertanyaannya, bersediakah Jokowi bersikap tegas dengan menggunakan kekuasaannya tersebut? (R24)