Pemerintah Indonesia mengirimkan sebuah note verbale yang ditujukan pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di dalamnya, Indonesia disebut telah memberikan “kejutan” diplomatik untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT) soal Laut China Selatan. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

“I can see the evil. I can tell it. I know it’s illegal” – Kendrick Lamar, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Sebelum orang banyak menggunakan pesan singkat dan percakapan daring, sebuah surat boleh jadi membawa makna yang berarti. Dalam periode waktu tertentu di masa lalu, beberapa hal yang berhubungan dengan surat – seperti koleksi perangko (filateli) – dapat menjadi hobi tersendiri.

Bahkan, mungkin, bagi mereka yang tak tumbuh dengan teknologi internet, surat bisa menjadi wadah untuk menemukan teman baru. Istilah “teman pena” misalnya turut menggambarkan bagaimana surat dapat menjadi medium untuk berkenalan dengan orang-orang yang jauh secara geografis.

Boleh jadi, guna memahami bagaimana sebuah surat dapat memiliki makna yang kuat dan berarti, sebuah film yang berjudul To All the Boys I’ve Loved Before (2018) dapat menggambarkannya. Dalam film satu ini, surat-surat cinta yang disimpan oleh Lara Jean Covey akhirnya mampu mengantarkannya untuk menemukan orang yang disayanginya, yakni Peter Kavinsky.

Dari sini, dapat dipahami bahwa surat tentu dapat membuka berbagai kesempatan baru. Bahkan, makna dan pesan yang dibawa oleh secarik kertas bisa terekam oleh sejarah.

Kisah Presiden Soekarno yang kerap saling bersurat dengan Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy misalnya turut menjadi salah satu momen bersejarah dalam hubungan kedua negara. Bahkan, presiden pertama Indonesia tersebut sempat menyurati Kennedy terkait hadiah helikopter yang diberikannya.

Indonesia's Note Verbale to against China's position on the South China Sea.https://t.co/xLs4gndVjj pic.twitter.com/UznvlDBvqL

— Viet Hoang (@Hoanghonggiamin) May 30, 2020

Meski Soekarno mengucapkan terima kasih kepada Kennedy, isi surat tersebut tetap membawa pesan tegas. Proklamator Indonesia tersebut menjelaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah terkait Irian Barat (sekarang Papua) yang diduduki oleh Belanda.

Apa yang dilakukan Soekarno ini bisa jadi penting. Dengan menyampaikan makna pesan dalam surat tersebut, Indonesia secara tidak langsung menjelaskan pandangannya.

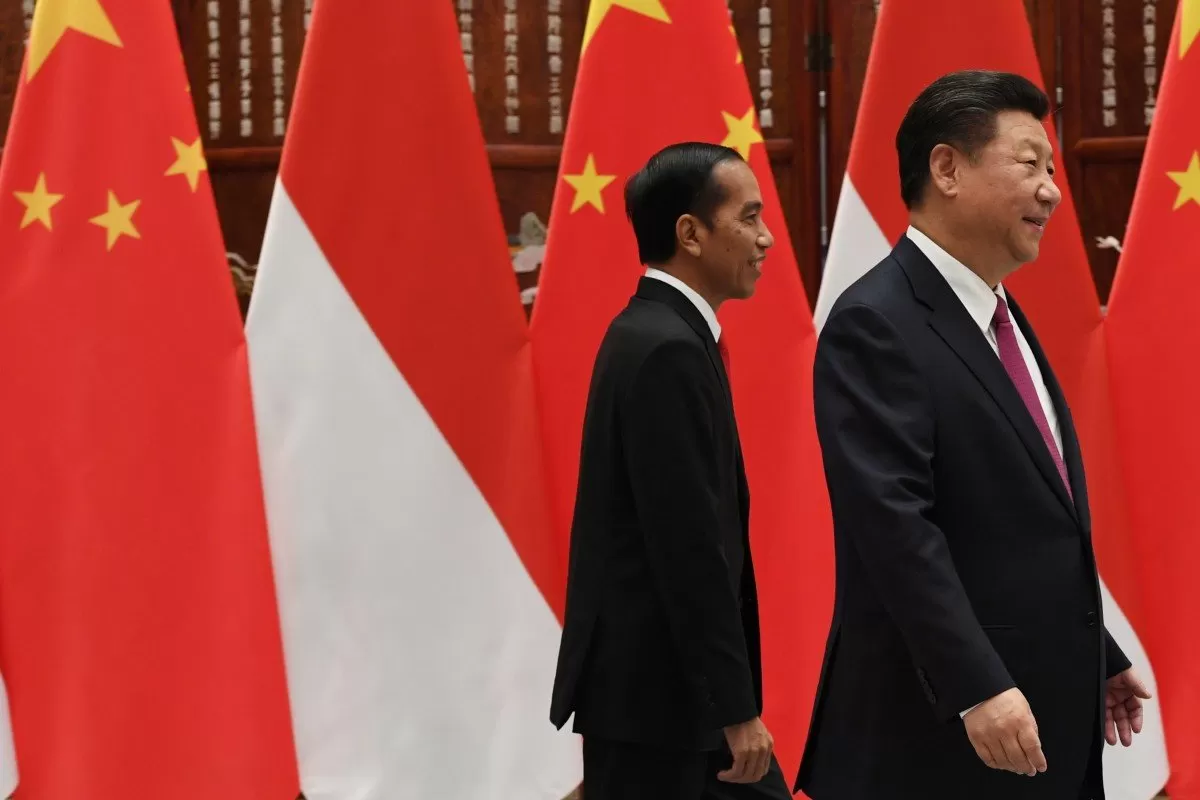

Mungkin, hal yang mirip kini tengah dilakukan Indonesia pada akhir Mei lalu. Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kabarnya telah menyampaikan sebuah note verbale – yang berhubungan dengan pengajuan penentuan batas landasan kontinen oleh Malaysia – ke kantor Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB yang berisikan pandangan Indonesia terkait sengketa Laut China Selatan (LCS).

Bahkan, note verbale itu disebut-sebut sebagai diplomatic bombshell (kejutan diplomatik) yang disampaikan oleh Indonesia kepada Republik Rakyat Tiongkok (RRT), karena di dalamnya pemerintah Indonesia mengutip putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 2016 yang menolak klaim historis Tiongkok di Laut China Selatan.

Mungkin, bagi Indonesia, kehadiran United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 – yang menjadi rujukan bagi PCA – menjadi sangat penting. Namun, mengapa pemerintah Indonesia akhirnya kini menyatakan posisi penolakan melalui kejutan diplomatik tersebut? Apakah isi note verbale tersebut dapat mengubah sikap Tiongkok?

Pentingnya Hukum Internasional

Dalam sebuah masyarakat, aturan dan norma memang dianggap penting. Dengan rangkaian peraturan hukum, sebuah masyarakat diharapkan dapat beraktivitas dengan keteraturan dan ketertiban.

Harapan seperti ini tanpa terkecuali juga hadir dalam masyarakat internasional. Dalam hubungan antarnegara, peraturan hukum seperti ini terbentuk melalui rezim dan perjanjian internasional yang disepakati oleh dua negara atau lebih.

Hukum internasional dianggap dapat mengatur tata hubungan yang dilakukan oleh negara-negara. Dengan adanya hukum internasional, negara akan berperilaku secara terikat pada moralitas dan hukum itu sendiri.

Penjelasan ini diungkapkan dalam tradisi Grotius yang disebut-sebut terinspirasi dari ahli hukum Belanda yang bernama Huig de Groot (atau Hugo Grotius). Tradisi ini berasal dari tulisan Grotius yang berjudul De Jure Belli ac Pacis yang mengusulkan agar ada tata dan aturan di antara negara-negara Eropa yang kala itu saling berperang pada abad ke-17.

Pada intinya, Grotius menganggap bahwa negara-negara sebagai masyarakat internasional perlu terikat pada hukum dan moralitas – berakar dari pemahaman akan hukum alam (law of nature) manusia – sehingga peperangan yang prevalen tidak terjadi.

Negara-negara sebagai masyarakat internasional perlu terikat pada hukum dan moralitas. Share on XMengacu pada tulisan A. Claire Cutler yang berjudul The ‘Grotian Tradition’ in International Relations, Grotius akhirnya dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional Modern. Ahli hukum asal Belanda tersebut dianggap sebagai figur pertama yang mengusulkan adanya perdamaian dan keteraturan dalam hubungan antarnegara.

Dari pandangan akan tradisi Grotius ini, dapat dipahami hukum internasional – seperti UNCLOS 1982 – dianggap perlu untuk mengatur tata perilaku dalam hubungan antarnegara. Dengan tradisi tersebut, dunia tidak akan lagi jatuh pada situasi peperangan dan ketidakteraturan.

Boleh jadi, Indonesia dalam hal ini berharap agar keteraturan yang diusung oleh tradisi Grotius ini dapat terjadi di Asia Tenggara – khususnya di wilayah LCS. Bagaimana pun juga, pemerintah Indonesia berharap agar stabilitas kawasan tetap terjaga.

Selama ini, stabilitas juga menjadi salah satu politik luar negeri Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.

Association of South East Asian Nations (ASEAN) misalnya, pada mulanya didirikan agar stabilitas kawasan dapat terjaga. Dalam sejarahnya, ancaman perang dan konflik di antara negara-negara Asia Tenggara juga sempat mengganggu stabilitas kawasan pada era Perang Dingin.

Namun, pertanyaan lain pun muncul. Apakah penekanan Indonesia terhadap hukum internasional ini dapat berujung pada perubahan sikap dari Tiongkok? Sejauh manakah “efek kejut” dari note verbale tersebut?

Tiongkok Membangkang?

Penekanan terhadap hukum internasional oleh Indonesia dalam note verbale-nya boleh saja menjadi pengingat bagi pemerintah Tiongkok terkait klaim historis nine-dash line yang digaungkannya. Pasalnya, mengacu pada UNCLOS 1982, bukan tidak mungkin klaim historis tersebut menjadi tidak sah.

Dalam UNCLOS 1982, diatur pula cara bagaimana negara-negara menyelesaikan sengketa yang ada. Di bawah Annex VII UNCLOS 1982, arbitrase disebutkan menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa yang sah bagi para negara anggota.

Oleh sebab itu, Tiongkok maupun Filipina sebagai negara yang bersengketa di bawah UNCLOS 1982 pada tahun 2016 silam – secara hukum internasional – perlu mematuhi apa yang diputuskan dalam sidang arbitrase itu. Bahkan, mekanisme penyelesaian sengketa di PCA tersebut dianggap merupakan sebuah putusan yang mengikat.

Hal ini sejalan dengan tata laku yang ada dalam hukum internasional – di mana upaya penyelesaian sengketa selalu bergantung pada persetujuan (consent) dari masing-masing negara. Tiongkok sendiri secara tidak langsung telah memberikan consent pada mekanisme wajib tersebut dengan mengikuti UNCLOS 1982.

Meski begitu, tampaknya Tiongkok sendiri tak berniat mengikuti dan mematuhi putusan itu. Sejak proses arbitrase dimulai, negara Tirai Bambu tersebut sudah mengklaim untuk tidak mengakui segala proses yang ada.

Hal ini memunculkan persoalan baru dalam pemberlakuan UNCLOS 1982 dan putusan PCA tahun 2016, yakni impunitas terhadap Tiongkok. Filipina – sebagai pemenang – bahkan sekarang tak berkutik.

Mengapa impunitas semacam ini dapat terjadi? Bukankah hukum internasional hadir sebagai tata laku dalam hubungan antarnegara?

Pertanyaan seperti inilah yang berusaha dijelaskan oleh Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner dalam buku mereka yang berjudul The Limits of International Law. Menurut mereka, kepatuhan negara pada hukum internasional bukanlah karena aturan tersebut telah diinternalisasi, melainkan hanya karena kepentingan negara itu sendiri (self-interest).

Goldsmith dan Posner menjelaskan bahwa retorika hukum internasional hanyalah cara bagi negara-negara untuk merasionalisasikan perilaku mereka yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Dengan begitu, kepatuhan hanya ada apabila kepentingan sejalan.

Hal semacam ini pernah terjadi dalam kasus AS melawan Nikaragua di bawah Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1986 terkait dugaan pelanggaran hukum oleh AS dengan kelompok pemberontak yang bernama Contras. Mirip dengan Tiongkok, AS sejak awal menolak ikut serta dalam berbagai proses peradilan meskipun AS dianggap terikat dengan mekanisme penyelesaian sengketa di bawah ICJ.

Impunitas yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti juga menguatkan asumsi perspektif realisme dari studi Hubungan Internasional – yang mana menganggap bahwa hukum internasional hanya menjadi perpanjangan kekuatan negara-negara. Selain itu, ini sejalan juga dengan asumsi bahwa politik dunia merupakan sebuah anarki – di mana tidak ada kekuatan yang lebih tinggi di atas negara.

Jika mengacu pada asumsi ini, bukan tidak mungkin note verbale Indonesia yang menekankan pada UNCLOS 1982 tak bisa benar-benar menjadi “kejutan” bagi Tiongkok. Evan Laksmana dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) sendiri menyebutkan bahwa note verbale tersebut juga merupakan pengulangan dari posisi Indonesia sebelumnya.

Alhasil, pendekatan yang digunakan oleh Indonesia boleh jadi tidak akan berubah. Bisa jadi, Indonesia masih ingin mempertahankan posisinya yang netral dan ambigu di LCS guna memberikan fleksibilitas dalam berdiplomasi dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya, yakni AS dan Tiongkok.

Pada akhirnya, dengan disparitas kekuatan antara Tiongkok dan Indonesia, “kejutan” diplomatik tersebut bisa dibilang tak akan mengubah banyak dinamika di LCS. Lagi pula, prinsip politik luar negeri Indonesia kan politik bebas aktif. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.