Yogyakarta, the city of tolerance, terus terancam berubah predikat menjadi intoleran, berkat aksi-aksi ormas tertentu.

PinterPolitik.com

Yogyakarta adalah kota paling intoleran keenam di Indonesia pada tahun 2017. Data tersebut adalah hasil penelitian dari Setara Institute, yang diukur dari banyaknya aksi-aksi intoleran di Yogyakarta sepanjang tahun tersebut.

Tiga tahun sebelumnya, atau tahun 2014, Wahid Institute juga memberi predikat Yogyakarta sebagai kota kedua paling intoleran, dengan 21 dari keseluruhan 154 kasus intoleransi di Indonesia terjadi di Yogyakarta. Dan pada tahun 2015, Wahid Institute masih menempatkan Yogyakarta dalam sepuluh besar kota paling intoleran di Indonesia.

Sebenarnya apa yang dimaksud intoleran? Yang jelas, Yogyakarta sendiri punya label sebaliknya, yakni toleran. Masyarakat asli Yogyakarta—orang-orang Jawa—selalu terbuka kepada para pendatang, yang kebanyakan adalah perantau yang berkuliah di Yogyakarta. Itulah mengapa Yogyakarta lekat dengan predikat ‘Kota Pendidikan’: selalu ramah dan penuh orang-orang terdidik yang paham keberagaman—mungkin itu yang dimaksud toleran.

Yogyakarta pun menjadi salah satu tempat pertama bagi orang-orang mancanegara untuk ‘mencicipi Indonesia’. Tidak hanya menjadi turis, orang-orang mancanegara banyak yang menetap dan belajar budaya Jawa yang ramah dari masyarakat Yogyakarta. Karenanya, tak heran bila predikat ‘Kota Toleran’ juga datang dari publik mancanegara.

Lalu, kenapa Yogyakarta belakangan ini terserang ‘virus intoleransi’? Apakah budaya harmoni segoro armoto (gotong royong dan kebersamaan) telah pudar di ‘kota para pendatang’ ini? Apakah berarti Yogyakarta telah menjadi milik golongan tertentu saja?

Bangkitnya Islam ‘Keras’ di Yogyakarta

Islam di Yogyakarta selalu dikenal sebagai Islam ‘lembut’. Tak hanya harmoni di tengah masyarakat, secara politik pun Sultan sebagai Gubernur selalu mampu ‘mengendalikan’ Islam menjadi ‘lembut’, melalui peran Muhammadiyah—ormas Islam yang dilahirkan menjadi ‘mesin politik’ Keraton Ngayogyakarta.

Namun, belakangan ini semakin banyak aliran Islam ‘keras’ di Yogyakarta. Mengapa terjadi demikian? Ada dua faktor yang setidaknya dapat menjelaskan momentum kebangkitan kelompok ini di Indonesia, dan khususnya di Yogyakarta.

Pertama, adalah faktor perang Afghanistan tahun 1989. Pada perang tersebut, tak hanya pemerintah Indonesia yang mendukung di pihak Afghanistan, tetapi ada juga masyarakat Indonesia yang bergabung dengan mujahid-mujahid Afghanistan di medan tempur.

Indonesianis Thomas Hegghammer menulis adanya Muslim foreign fighters dari Indonesia mencapai ratusan orang yang ikut berperang melawan Uni Soviet di Afghanistan. Menurut laporan Hegghammer, Indonesia menjadi salah satu negara asal mujahid dengan jumlah paling banyak, di samping Pakistan dan Malaysia.

Lalu pada tahun 1990-an, mujahid-mujahid ini kembali ke Indonesia dan menyebarkan ajaran-ajaran ‘keras’ mereka, antara lain paham jihad (perang) dan takfiri (meng-kafir-kan non-Muslim), yang semuanya didapat sejak peperangan di Afghanistan. Ajaran-ajaran yang lahir dari kondisi perang ini kemudian dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan mereka Muslim hardliners di tengah masyarakat softliners.

Para mujahid ini dapat ditemukan di Yogyakarta. Mereka antara lain mantan Panglima Laskar Jihad Jafar Umar Tholib, pelaku Bom Bali Umar Patek, serta—yang paling ternama—adalah pendiri Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), pemimpin Jamaah Islamiyah, sekaligus ‘dompet’ Al-Qaeda di Indonesia, Abu Bakar Ba’asyir. Keberadaan tokoh-tokoh ini di tengah masyarakat menjadikan Islam ‘keras’ tumbuh subur di Yogyakarta.

Faktor kedua adalah reformasi 1998. Reformasi menjadi ‘pintu’ Islam untuk berpolitik, setelah puluhan tahun direpresi hak-hak politiknya oleh Orde Baru. Profesor Hermanu Joebagio, sejarawan Islam dari UNS Surakarta, mengatakan bahwa Islam di era reformasi timbul menjadi kekuatan politik yang beragam.

Ada yang turut berperan di dalam demokrasi, dengan membentuk partai politik dan ormas. Sementara ada pula yang menolak demokrasi dan menjadi Islam radikal. Di Yogyakarta, kehadiran kelompok jenis kedua dapat ditelusuri melalui pendirian ormas-ormas bernuansa ‘keras’, seperti Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), serta Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Takfiri, khususnya, adalah strategi ormas-ormas tersebut untuk mendapatkan legitimasi politik di tengah umat Islam.

Bahkan, ormas-ormas tersebut, menurut catatan Merle Calvin Ricklefs, memiliki penyokong dana yang kuat di belakangnya. Ricklefs menyebut, ada Arab Saudi yang masuk melalui Dewan Da’wah Islam Indonesia (sayap Majelis Ulama Indonesia), yang turut campur tangan dalam kelahiran ormas-ormas ini, khususnya FUI. Dengan begitu, apakah memang ada perang proxy Islam di tanah Jawa, dengan Arab Saudi sebagai backing dari ormas-ormas ini?

Setidaknya, indikasi ke arah sana juga semakin terlihat dengan aktifnya FUI, FJI, dkk dalam memberangus Syiah di Yogyakarta. Seperti diketahui, Arab Saudi adalah negara yang paling getol menghabisi Syiah di seluruh dunia. Di Indonesia, minoritas Islam ini—bersamaan dengan Ahmadiyah—adalah aliran Islam yang muncul ke permukaan pasca-reformasi.

Dan inilah yang disebut-sebut sebagai ‘paradoks Yogyakarta’: di satu sisi sesak dengan budaya toleran dan kebebasan individu yang tumbuh dari banyaknya bule-bule di Malioboro, sementara di sisi lain ada budaya Islam ‘keras’ yang resisten dengan gaya hidup tersebut, yang lantas oleh banyak pihak diberi label ‘intoleran’.

Paradoks Sultan Merangkul Semua

Sultan HB X menyiasati paradoks ini dengan ‘tangan terbuka’. Dia selalu merangkul semua orang, menjadikan Yogyakarta rumah bagi toleransi dan intoleransi secara bersamaan. Efektifkah siasat Sultan ini?

Bagi Sultan sendiri, mungkin iya. Sultan memang mendapatkan legitimasi yang besar dari tegaknya Islam di Yogyakarta, yang termanifestasikan dalam banyak simbol dan adat istiadat, antara lain Mahkamah Al Kaburoh, Serambi Masjid Gede Kauman, serta tradisi Sholat Jumat Kliwon. Dengan mengawinkan Keraton dan Islam, Sultan mendapat legitimasi penuh dari orang Jawa dan Muslim sekaligus.

Dan mungkin saja, pilar agama sebagai kekuatan Keraton ini tengah goyah beberapa waktu terakhir. Hal ini terindikasi dengan bangkitnya kekuatan kelompok Islam ‘keras’ di luar kekuatan Muhammadiyah yang dekat dengan Sultan, yang mulai mengambil panggung politik Yogyakarta, bahkan nasional. FUI, ormas Islam berbasis di pinggiran Yogyakarta, adalah salah satu motor utama Aksi Bela Islam 212, tahun 2016 yang lalu.

Dengan bangkitnya ormas-ormas seperti FUI, FJI, dan MMI, maka Sultan perlu turut ‘merangkul’ mereka untuk terus mengamankan kekuasaannya. Alasannya, mungkin saja ormas-ormas tersebut bisa menentang kekuasaan ‘absolut’ Sultan di Yogyakarta, juga karena ormas-ormas ini lahir tidak dibidani oleh Kesultanan—berbeda dengan Muhammadiyah yang lahir dibidani oleh KH Ahmad Dahlan, seorang abdi Keraton.

Bagaimana kita dapat melempar asumsi seperti ini? Coba kita lacak pemetaan ormas-ormas Islam di Yogyakarta yang eksis saat ini.

Dalam geopolitik Yogyakarta, Muhammadiyah saat ini memang menguasai daerah pusat kota (ibu kota provinsi Yogyakarta). Hal ini terbukti dengan adanya sentralisasi lokasi sekolah, rumah sakit, dan kantor-kantor milik Muhammadiyah di pusat kota. Dengan begitu, Muhammadiyah merupakan ‘lingkaran terdekat’ dari Keraton Yogyakarta.

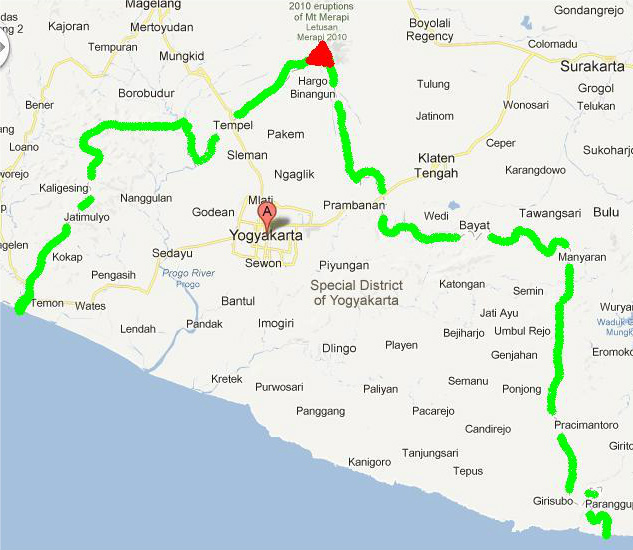

Sementara bila melihat tiga ormas Islam yang paling menonjol, yakni FUI, FJI, dan MMI, ketiganya menguasai daerah pinggiran provinsi Yogyakarta. FUI terbukti banyak melakukan aksinya di daerah Sleman, FJI banyak beraksi di daerah Bantul, dan MMI hampir menguasai seluruh daerah pinggiran Yogyakarta.

Apakah ini berarti ada kekuatan ormas-ormas Islam selain Muhammadiyah yang tengah tumbuh dan mendapatkan momentum, di daerah pinggiran provinsi Yogyakarta? Apakah Sultan tengah melihat ancaman bagi kekuasaannya, akibat dorongan dari ormas-ormas Islam ini?

Apapun yang terbaik untuk kekuasaan Sultan, sepertinya tidak begitu baik untuk masyarakat Yogyakarta saat ini. Nyatanya, cara Sultan merangkul semua kalangan Islam berdampak minus bagi toleransi di Yogyakarta. Menjadi toleran, tentu saja tidak berarti harus merangkul kaum intoleran.

Dan hal ini tentu yang menjelaskan sikap Sultan belakangan ini. Beliau angkat tangan dengan status Ahmadiyah dan Syiah, sampai-sampai beliau tega menyalahkan bakti sosial umat Kristiani hanya demi menjaga agar dukungan politik terhadap dirinya tidak berkurang.

Mau dibawa ke mana Yogyakarta?

Tak Beda dengan Manhattan

Ketika Yogyakarta menghadapi masalah diskriminasi berbasis agama, Manhattan, salah satu distrik di New York City, menghadapi masalah diskriminasi berbasis ras. Dua ras minoritas, yakni Afro-Amerika dan Hispanik, adalah dua ras yang paling terpinggirkan dalam struktur masyarakat salah satu wilayah terpadat di New York City ini.

Banyak sekali supir taksi, kurir, kuli bangunan, dan pekerja-pekerja ‘rendah’ di Manhattan adalah orang-orang kulit hitam dan hispanik. Kondisi ketidakadilan struktural ini terbukti dengan sensus ekonomi tahun 2014, di mana Manhattan menjadi wilayah di AS dengan income gap tertinggi. Dan tentu saja, income terendah didominasi oleh ras-ras minoritas.

Apa yang dapat dipelajari dari Manhanttan? Nyatanya, ketidakadilan akan selalu menabrak batas-batas peradaban. Di tengah kehidupan orang-orang tajir New York dengan segala gemerlapnya, ada mereka yang masih terpinggirkan hanya karena identitas rasnya berbeda. Dan masalah identitas seperti ini, sangat mungkin juga tengah dihadapi oleh Yogyakarta, kota pendidikan dan seni budaya kebanggaan Indonesia.

Manhattan membuktikan, diskriminasi secara struktural sangat mungkin terjadi bila minoritas tidak mendapatkan dukungan atau afirmasi dari pemerintah.

Begitu pula di Yogyakarta, intoleransi dan diskriminasi agama dapat terus langgeng bila Sultan tidak mampu membela mereka kaum minoritas, hanya karena keinginan Beliau untuk mempertahankan kekuasaan. (R17)