Hasil studi Lowy Institute memperlihatkan kalau di era Jokowi, Indonesia mengalami penurunan pengaruh di Asia. Mengapa ini bisa terjadi?

PinterPolitik.com

“Politik internasional seperti politik lainnya, adalah perjuangan mendapatkan kekuasaan.” ~ Hans Joachim Morgenthau

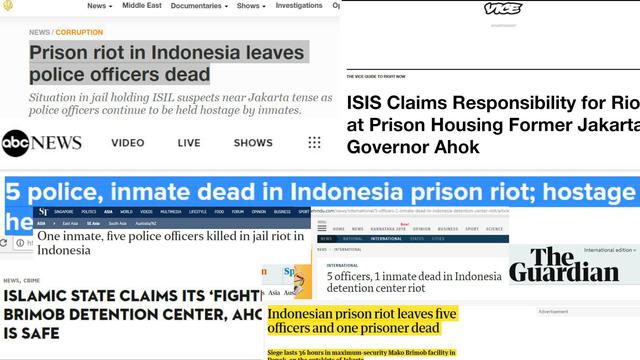

[dropcap]P[/dropcap]eristiwa kerusuhan dan penyanderaan yang berlangsung di Rutan Salemba cabang Mako Brimob, Rabu (9/5) lalu, tak hanya membuat masyarakat Indonesia terhenyak, tapi juga dunia internasional. Tak heran bila beberapa hari belakangan, peristiwa yang menelan korban jiwa lima polisi dan seorang narapidana teroris ini juga ikut disebarluaskan secara internasional oleh media-media di luar negeri.

Apalagi saat bentrokan antara 156 narapidana teroris dengan ribuan polisi ini sudah mereda, ISIS ikut-ikutan menyatakan keterlibatannya. Tentu saja kabar ini lagi-lagi menjadi “makanan empuk” bagi media internasional untuk menggalang spekulasi. Akibatnya bukan hanya para korban nyawa dan luka-luka saja yang merugi, tapi juga citra stabilitas negara dan kredibilitas Pemerintahan Jokowi pada khususnya.

Jadi bukan berita mengagetkan ketika di waktu yang nyaris bersamaan, Lembaga Studi Australia Lowy Institute mengatakan kalau pengaruh kekuatan Indonesia di mata negara-negara Asia mengalami kemerosotan. Turunnya pengaruh Indonesia ini, termuat dalam daftar Asia Power Index 2018, di mana dari 25 negara yang diteliti, Indonesia hanya berada di posisi 10, di bawah Singapura dan Malaysia.

Begitu juga dalam daftar negara yang memiliki pengaruh diplomasi, Indonesia hanya naik sedikit di posisi kesembilan, di bawah Singapura dan bertukar tempat dengan Malaysia yang berada di posisi 10. Walau dibanding negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di posisi ketiga, namun pudarnya pamor Indonesia di mata Asia ini juga berpengaruh di mata negara-negara ASEAN.

Pudarnya posisi terhormat Indonesia yang merupakan salah satu pendiri ASEAN, terlihat pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Singapura, 27-28 April lalu. Sebagai kepala negara yang sempat dijuluki “Macan Asia”, Jokowi harus puas ditempatkan pada posisi kedua paling kanan saat berfoto bersama dengan para kepala negara lainnya.

Turunnya pengaruh Indonesia di mata dunia, menurut Prof. Ariel Heryanto dari Monash University, bukanlah kenyataan yang mengejutkan. Ia menilai, sejak tahun 70-an, pemimpin yang berkuasa di Indonesia kebanyakan memang lebih berfokus ke permasalahan dalam negeri daripada luar negeri. Berbeda dengan politik luar negeri Bung Karno yang begitu mengguncang dunia.

Sementara dari pandangan Pengamat Politik, Mochtar Effendi Harahap, Indonesia sebagai negara yang kepemimpinannya diakui secara alami, dianggap kurang mampu merepresentasikan ASEAN dalam forum-forum multilateral. Peneliti Senior di Network for South East Asian Studies (NSEAS) ini menuding, semua diakibatkan oleh kebijakan politik luar negeri Jokowi yang bersifat pragmatis.

Bila dilihat dari rekam jejak hubungan internasional yang dilakukan Pemerintahan Jokowi, sekilas pernyataan kedua pengamat di atas tentu menimbulkan pertanyaan. Apalagi, sejauh ini Indonesia cukup aktif menghadiri berbagai perhelatan internasional. Baik di ASEAN, G20, dan pertemuan tingkat tinggi internasional lainnya. Jadi apa yang salah dengan kebijakan luar negeri Indonesia?

Stabilitas Negara dan “CNN Effect”

“Siapapun yang mengontrol media, mengontrol pikiran.” ~ Jim Morrison

Bencana kelaparan massal yang menewaskan ratusan ribu penduduk Somalia di tahun 1992, menorehkan kenangan bagi perjalanan teori hubungan internasional. Akibat bentrokan yang melanda bertahun-tahun di negeri itu, setiap hari ada ratusan jasad yang terbujur kaku di jalan-jalan. Situasi memprihatinkan ini, kemudian diliput oleh sebuah kantor berita internasional, Cable News Network (CNN).

Kondisi mengenaskan yang awalnya hanya menjadi tanggungan Komite Internasional untuk Palang Merah ini, pada akhirnya mendunia dan menggerakkan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukannya menumpas para pemberontak. Invasi yang disetujui oleh PBB ini, kemudian menciptakan istilah CNN Effect atau efek pemberitaan internasional yang mampu mempengaruhi keputusan internasional.

Kekuatan media yang mampu mengontrol pikiran, bukan hanya disepakati oleh pernyataan penyanyi legendaris Jim Morrison – seperti kutipan di atas semata, tapi juga Malcom X. Tokoh Muslim Afrika-Amerika yang aslinya bernama El-Hajj Malik El-Shabazz ini, mengakui kalau media adalah wujud paling berkuasa di bumi, karena mampu membolak-balikkan fakta akibat pengaruhnya dalam mengendalikan pikiran banyak orang.

Jadi bayangkan kalau saat ini, berbagai media internasional tengah membombardir pembaca di seluruh dunia dengan berita kerusuhan di Mako Brimob. Bisa jadi dalam pandangan dunia, Indonesia tengah dalam kondisi darurat perang, meski di Jakarta sendiri sebenarnya kondisinya tak jauh berbeda dengan hari-hari biasanya.

Bayangkan pula, sudah berapa banyak peristiwa pemboman dan penembakan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, belum lagi berita tentang bayi-bayi dengan gizi buruk, pembangunan jalan layang yang banyak menelan korban, aksi massa Muslim berjilid-jilid, serta tak lupa komentar para tokoh oposisi yang begitu nyinyir dan menjatuhkan Pemerintah. Kira-kira, bagaimana pandangan masyarakat dunia tentang Indonesia?

Terlepas dari benar tidaknya, namun apa yang dilihat dan dibaca pada media, itulah yang akan mempengaruhi pandangan hubungan internasional suatu negara. Sebab menurut Filsuf dan Sosiolog Jerman, Jurgen Habermas, kebenaran di dunia sifatnya bebas dari segala kepentingan manusia. Sehingga apa yang dianggap benar, akan disepakati benar oleh masyarakat dan menghilangkan esensi dari “kebenaran” itu sendiri.

Dengan kata lain, kebenaran yang diyakini masyarakat bisa jadi tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ada. Lalu, apa hubungannya dengan pengaruh Indonesia di mata dunia? Tentu saja ada. Penilaian masyarakat internasional tentu akan terpengaruh dengan berita-berita yang datang dari negara tersebut. Dalam hal ini, masyarakat dunia akan melihat bagaimana pemimpinnya mengendalikan negara yang dipimpinnya.

Semakin banyak berita negatif mengenai suatu negara, mata dunia pun akan memandang negatif negara tersebut. Begitu pun sebaliknya, kesuksesan yang diraih suatu negara tentu akan meningkatkan reputasi negara tersebut. Jangankan dari sisi kemenangan politik, kemenangan di bidang sepak bola saja, akan tetap berpengaruh pada reputasi negara itu di mata dunia.

Pragmatisme Kebijakan Internasional

“Politik luar negeri tidak dibuat oleh suatu bangsa secara keseluruhan melainkan hanya oleh pemerintahnya.” ~ Fareed Zakaria

Vivere pericoloso yang diterjemahkan menjadi “hidup secara berbahaya”, pernah digaungkan oleh presiden pertama negeri ini dalam pidatonya menyambut Hari Ulang Tahun RI, 17 Agustus 1964. Istilah berbahasa Italia itu, digunakan sebagai judul pidato Bung Karno, “Tahun Vivere Pericoloso”. Pidato tersebut melegenda, karena untuk pertama kalinya konsep TriSakti dikumandangkan.

Pidato yang konon judulnya disingkat TAVIP ini, mengungkapkan tiga paradigma besar yang dapat membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar, baik secara politik maupun ekonomi. Ketiga paradigma yang konsepnya dikenal sebagai kebijakan politik luar negeri Bung Karno ini, terdiri dari berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian kebudayaan.

Di era Jokowi, konsep TriSakti kembali diangkat dalam Nawa Cita. Bedanya, kalau sepak terjang Soekarno di dunia Internasional menggelegar, Jokowi lebih suka konsep tersebut dipakai sebagai proteksi dan penguatan negara melalui hubungan – yang menurut istilah Muchtar – bersifat pragmatis. Menurutnya, kebijakan luar negeri Jokowi, lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan bisnis dibanding hubungan multilateral.

Menurut Ahli Kepresidenan Stephen Hess, sebagai chief political officer negara, kebijakan Jokowi tersebut tidak sepenuhnya salah. Demi kepentingan negara, mantan Walikota Solo ini menerapkan kebijakan concentric fungsional dalam hubungan internasional. Akibatnya, Jokowi enggan terikat dengan embel-embel ASEAN saat menjalin kerjasama bilateral dengan negara lain yang letak geografisnya berbeda.

Melalui kebijakan ini, Jokowi lebih mengutamakan kerjasama internasional yang dilakukan semata-mata demi kepentingan nasional. Fokus kebijakan Jokowi pada akhirnya, memang untuk memanfaatkan hubungan internasional menjadi kerjasama ekonomi yang menguntungkan, walaupun letak negaranya berjauhan. Selain itu, dari isu-isu luar negeri yang diminati pun hanya yang relevan dengan Indonesia, seperti Rohingya, kedaulatan Palestina, dan perdamaian Afghanistan.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, kebijakan luar negeri Jokowi ini merupakan tafsir baru dan dapat disebut sebagai “Doktrin Jokowi”. Sebab politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini, mengubah semboyan di pemerintahan lalu, yaitu million friends zero enemy, menjadi all nation are friends until Indonesia’s sovereignty is degraded and national interest is jeopardized.” Dengan gaya baru ini, tak heran bila dunia internasional melihat pengaruh Indonesia secara berbeda. (R24)