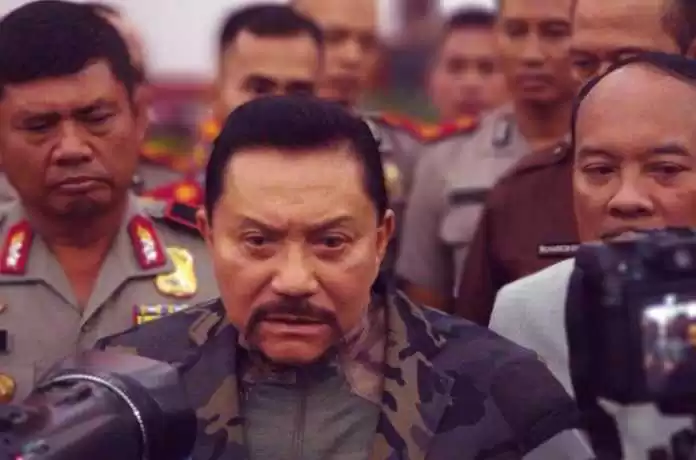

Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono yang menyebut Pilpres 2019 sebagai pertempuran antara Pancasila vs khilafah, menandai makin panasnya tensi politik jelang hari pemungutan suara. Pernyataan tersebut menimbulkan ketakutan dan membuat kelompok-kelompok minoritas menjadi enggan memilih Prabowo Subianto. Faktanya, isu khilafah terlihat sengaja dikonstruksi sebagai reversal terhadap serangan identitas yang sering terjadi kepada Jokowi.

PinterPolitik.com

“The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities”.

:: Ayn Rand (1905-1982), filsuf dan penulis ::

[dropcap]P[/dropcap]ernyataan yang serupa dengan yang disampaikan oleh Hendropriyono juga diungkapkan oleh Ma’ruf Amin dalam salah satu kesempatan berkunjung ke sebuah pondok pesantren di Yogyakarta. Cawapres Jokowi itu mengajak ribuan santri yang hadir saat itu untuk melawan khilafah dan hoaks.

Isu khilafah memang dihembuskan begitu kuat untuk mengubah preferensi pilihan politik masyarakat. Hal ini juga sekaligus menimbulkan ketakutan di kelompok-kelompok minoritas, selain juga tentang isu kekacauan yang akan terjadi di hari pencoblosan – hal yang membuat banyak orang mewacanakan untuk pergi berlibur ketimbang mencoblos.

Isu khilafah ini memang secara spesifik membuat kelompok-kelompok tersebut enggan memilih Prabowo dan Sandiaga Uno. Kaum non-muslim cukup khawatir dengan isu seperti khilafah yang kerap diidentikkan dengan kubu pasangan calon nomor urut 02 itu.

Kelompok minoritas sebenarnya tak perlu takut memilih Prabowo. Persoalannya tinggal bagaimana Prabowo memberi jaminan bahwa apa yang ditakutkan oleh publik itu tidak akan terjadi. Share on XMereka umumnya khawatir jika Prabowo-Sandi memenangkan kontestasi, maka Indonesia akan dibawa menuju khilafah – sebutan untuk pemerintahan yang kekuasaannya tidak terbatas dan didasarkan atas hukum Islam. Hal tersebut juga berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan yang menurut mereka akan terancam.

Konteks ketakutan itu beralasan, mengingat beberapa kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama telah menjadi bagian dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo.

Tokoh-tokoh yang vokal seperti Habib Rizieq Shihab yang telah menyatakan mendukung Prabowo, juga beberapa kali terlihat menggaungkan gagasan “ayat suci di atas konstitusi” dalam pidato-pidato politiknya – seperti yang terjadi saat Reuni Aksi 212.

Hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan keinginan untuk mengganti konstitusi dan mengarah pada perubahan besar-besaran dalam sistem bernegara Indonesia.

Selain itu, gagasan “eksklusi Pancasila” yang disampaikan Rizieq juga membuat ketakutan kelompok minoritas semakin besar terhadap kubu Prabowo.

Hal ini belum ditambah dengan kelompok pendukung khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dituduh ikut andil membesarkan gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan itu kemudian berubah menjadi gerakan pemenangan Prabowo.

Konteks tersebut memang membuat isu khilafah dan tudingan-tudingan serupa menjadi mudah digunakan sebagai alat propaganda untuk mendelegitimasi posisi politik Prabowo.

Sementara, ketakutan terhadap Prabowo juga masih dibumbui dengan rekam jejaknya yang dituduh bertanggung jawab terhadap kerusuhan di tahun 1998. Konteks ini tentu saja berhubungan dengan kelompok minoritas – misalnya etnis Tionghoa – yang masih mengalami trauma terhadap aksi-aksi kekerasan di akhir era Orde Baru itu.

Terkait hal-hal tersebut, beberapa pihak menganggap konteks ketakutan yang muncul di masyarakat terhadap Prabowo nyatanya merupakan hasil pabrikasi (fabricated fear) yang dimunculkan oleh kelompok tertentu. Tentu pertanyaannya adalah apakah ketakutan terhadap Prabowo sepenuhnya salah kaprah dan berlebihan?

Ekstrem Melawan Ekstrem

Jika diperhatikan, memang anggapan bahwa ketakutan terhadap Prabowo di kelompok minoritas tersebut berlebihan, sangat masuk akal. Pasalnya, secara head to head, justru calon yang bertarung pada Pilpres kali ini semuanya berasal dari partai nasionalis.

Jokowi didukung oleh PDIP, sementara Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Artinya, pada tataran paling tinggi, Pilpres 2019 sebetulnya adalah pertarungan antara kelompok nasionalis melawan nasionalis.

Adapaun konteks gelombang gerakan politik berbasis agama memang menguat sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, terutama pasca kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang notabene adalah seorang non-muslim beretnis Tionghoa.

Sandra Hamid dalam salah tulisannya di Indonesia at Melbourne, University of Melbourne menyebutkan bahwa keberhasilan FPI dan HTI misalnya, menggerakan massa yang besar sejak aksi-aksi Bela Islam di penghujung tahun 2016 terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, menjadi pintu masuk politik berbasis identitas agama yang semakin menguat.

Predikat “bela agama” yang digunakan kala itu menjadi penanda menajamnya penggunaan politik identitas tersebut. Akibatnya, semua isu politik, sosial dan ekonomi dimaknai menjurus ke persoalan identitas agama.

Politik identitas berbasis agama di ibukota itu kemudian meluas ke tingkat nasional ketika semua pihak yang berafiliasi dengan kekuatan politik Ahok juga dikenakan predikat “pendukung penista agama”.

Jokowi sebagai salah satu pihak yang dekat dengan Ahok pun ikut terkena akibatnya. Ia dipertanyakan ke-Islamannya, bahkan harus “terpakasa” memilih Ma’ruf Amin yang adalah ulama, sebagai cawapresnya untuk membendung sentimen tersebut.

Sementara Prabowo, sebetulnya menikmati dukungan politik dari kelompok-kelompok Islam tersebut. Ia pada akhirnya punya basis massa militan yang tidak kecil. Ini juga sekaligus menandai benturan yang terjadi antara kelompok-kelompok Islam tradisionalis – dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) – dengan kelompok fundamentalis yang ada di kubu Prabowo.

Lalu, bagaimana dengan isu khilafah?

Bisa dipastikan bahwa isu ini juga menjadi alat politik. Terlepas dari keberadaan kelompok-kelompok pendukung ideologi ini, khilafah seolah menjadi reversal atau pembalik dari isu “pendukung penista agama”. Isu terakhir sebelumnya menjadi sisi ujung atau extreme yang digunakan untuk menyerang kubu Jokowi. Isu tersebut kemudian dilawan dengan menggunakan extreme yang lain, yaitu khilafah.

Baik isu “pendukung penista agama” maupun khilafah sebetulnya sama saja dalam hal penciptaan ketakutan. Isu “pendukung penista agama” membuat kesadaran identitas pemilih muslim sebagai kelompok mayoritas meningkat dan menimbulkan ketakutan terkait kepentingan agamanya, nilai-nilai yang diperjuangkan, dan tatanan sosial masyarakat yang akan terganggu.

Sementara isu khilafah juga menimbulkan ketakutan yang serupa terkait nasib tatanan sosial-ekonomi masyarakat, bukan hanya di kalangan minoritas saja, tetapi juga di kelompok umat muslim moderat-tradisionalis sebagai mayoritas.

Keadaan ini memang mirip dengan horseshoe theory atau teori tapal kuda yang diungkapkan pertama kali oleh filsuf Prancis, Jean Pierre-Faye. Teori ini menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ekstrem di dua kubu yang berbeda dalam garis ideologis kiri dan kanan, sesungguhnya memiliki lebih banyak kemiripan dan sesungguhnya berada di kubu yang sama dalam hal tertentu.

Teori ini memang banyak dikritik dan tidak lagi dipercayai oleh banyak kelompok akademis, namun bisa digunakan untuk melihat konteks produksi ketakutan yang terjadi di antara dua ekstrem dalam Pilpres kali ini. Dua kutub isu – “pendukung penista agama” dan khilafah – berada pada sisi yang sama dalam hal penciptaan ketakutan politik tersebut.

Fabricated Fear, Minoritas Bagaimana?

Sementara konteks ketakutan yang terjadi adalah fabricated fear atau ketakutan yang dipabrikasi. Konteks ketakutan ini pun oleh Chris Erikson – seorang professor dari University of British Columbia – disebut telah ada sejak politik mengambil tempat dalam kehidupan manusia. Perang Peloponnesian antara Athena melawan Sparta di era Yunani Kuno adalah salah satu contohnya.

— Gatot Nurmantyo (@Nurmantyo_Gatot) March 29, 2019

Koran The New York Times edisi 21 Augustus 1971 juga membahasakan konteks pabrikasi ketakutan ini yang dilakukan oleh Mao Zedong di Tiongkok. Ia disebut menciptakan ketakutan politik di masyarakat terhadap “ancaman invasi Uni Soviet” dengan tujuan mempertegas garis politiknya demi membuka kemungkinan kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara barat.

Hal yang serupa juga terjadi pada Nazi Jerman, tragedi 11 September 2001, hingga perang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Semuanya adalah fabricated fear yang menggunakan ekstrem yang satu melawan ekstrem yang lain. Hal inilah yang terjadi dalam kasus isu khilafah di Indonesia.

Lalu, bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi hal tersebuti?

Baik kelompok mayoritas maupun minoritas memang perlu melihat berbagai isu yang ada secara jelas. Semuanya memang tidak lebih dari political tool atau alat politik kelompok-kelompok untuk memenangkan kekuasaan. Apalagi, politik identitas sesungguhnya adalah alat politik kelompok elite. (Baca: “Tombol” Politik Identitas Rizieq Shihab)

Oleh karena itu, sepatutnya publik tak perlu larut dalam ketakutan yang sesungguhnya menyerang bagian emosi dari masyarakat. Sudah selayaknya pemimpin dipilih lebih berdasarkan program-program kerja yang ditawarkannya.

Apalagi, suara kelompok minoritas secara khusus pun akan sangat menentukan dalam kontestasi elektoral ini. Kampanye khilafah – yang disebut Prabowo sebagai hal yang licik – memang bertujuan untuk meminimalisir suara sang jenderal di kelompok-kelompok minoritas dan non-muslim. Setidaknya ada 10 persen penduduk Indonesia yang non-muslim yang suaranya bisa menjadi penentu hasil akhir kontestasi elektoral ini.

Hannah Fingerhut dalam tulisannya di Pew Research Center menyebutkan bahwa dukungan minoritas penting dan mempengaruhi hasil akhir kontestasi elektoral, terutama ketika kelompok mayoritas terpolarisasi secara simetris.

Hal serupa juga ditulis oleh Stephanie Czekalinski dari National Journal ketika mengutip survei dari Brookings Institution jelang Pilpres AS 2012. Ia menyebut dukungan minoritas bisa menjadi penentu hasil akhir pemungutan suara.

Dengan demikian, kelompok minoritas sebenarnya tak perlu takut memilih Prabowo. Persoalannya adalah tinggal bagaimana sang jenderal memberi jaminan bahwa apa yang ditakutkan oleh publik itu tidak akan terjadi. Pasalnya, ia memang membantah soal tuduhan khilafah, namun tidak menyanggah pendapat Rizieq tentang “ayat suci di atas konstitusi”.

Prabowo juga belum pernah secara terbuka memberikan pernyataan menolak gagasan HTI. Dengan konteks dirinya didukung oleh kelompok yang disebut oleh Tirto.id sebagai “aliansi anti minoritas”, ia butuh strategi serupa Jokowi memilih Ma’ruf Amin untuk menghadapi tuduhan ekstrem itu.

Sebab, bagaimanapun juga, pabrikasi ketakutan adalah alat politik yang sangat efektif. Selama Prabowo belum mampu menunjukkan secara tegas sikapnya terhadap berbagai isu yang digunakan untuk menyerang dirinya, isu khilafah tetap saja akan menjadi pertimbangan irasional pemilih minoritas.

Bahkan, sangat mungkin isu ini akan menghalangi jalan politiknya menuju kursi kekuasaan. (S13)