Indonesia punya posisi penting sebagai tuan rumah Global Land Forum (GLF) 2018, sementara reforma agraria adalah hal esensial yang menjadi prioritas utama pemerintahan Joko Widodo. Tapi sayang, hal itu hanya sebatas bagi-bagi sertifikat.

Pinterpolik.com

“Land reform program help redress the injustices of apartheid. It fosters national reconciliation and stability.”

:: Nelson Mandela ::

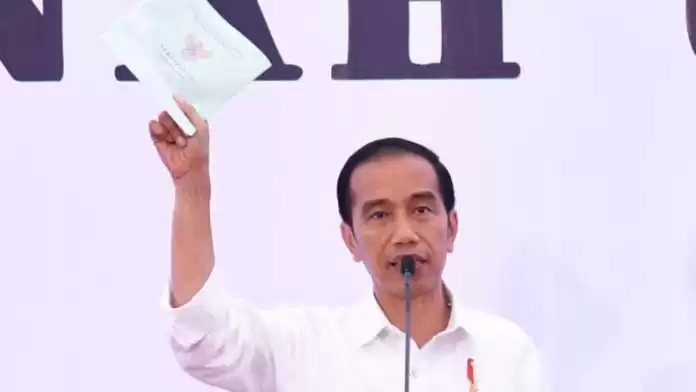

[dropcap]S[/dropcap]alah satu permasalahan yang hingga saat ini menjadi sorotan bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) adalah persoalan agraria. Sejak tahun 2014 Jokowi menjadikan isu ini sebagai agenda nasionalnya yang utama saat menjabat sebagai presiden.

Kala itu, Jokowi menargetkan redistribusi dan kepemilikan 9 juta hektar lahan atau yang lebih dikenal dengan bagi-bagi sertifikat tanah sebagai program reforma agraria di dalam janji Nawacita. Program ini nyatanya mendapatkan kritikan karena tidak mencerminkan intisari reforma agraria yang sebenarnya, namun lebih cocok disebut sebagai legalisasi lahan.

Sementara itu, beberapa waktu yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah dari sebuah perhelatan internasional, yakni Global Land Forum (GLF) yang diadakan di Bandung. Acara tersebut merupakan pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC).

Acara ini disebut menjadi salah satu acara terbesar yang membahas soal agraria karena mempertemukan menteri-menteri dan pemangku kebijakan lainnya dari 250 lembaga di 64 negara.

Reforma agraria bukan hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah semata. Share on XAdanya GLF ini disebut penting, terutama untuk Indonesia – apalagi sebagai tuan rumah – sebab forum tersebut menjadi momentum berbagi pengalaman dan menyerap informasi dari negara lain, serta mendorong agar reforma agraria bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Di ujung senja pemerintahan Jokowi, patut dievaluasi sejauh mana program reforma agraria selama ini telah dilakukan? Serta apa kaitannya dengan penyelenggaran GLF bagi kepentingan Indonesia?

Global Land Forum, Upaya Lebih Baik

Ditinjau dari sejarahnya, GLF lahir karena adanya kekhawatiran dari organisasi masyrakat sipil, pemerintah dan lembaga multilateral terkait dengan isu kelaparan dan kemiskinan yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan.

Masyarakat pedesaan pada waktu itu kesulitan untuk mengakses sumber-sumber produktif. Maka sejak 1999, The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty – forum yang menjadi cikal bakal ILC – menyerukan agar masyakarat miskin pedesaan mendapatkan kemudahan untuk mengakses sumber produktif seperti tanah, air dan kekayaan alam lainnya.

Pada tahun 2003, ILC menyelenggarakan forum internasional pertamanya di Roma dengan fokus utama mengenai hak atas tanah. Sementara penyelanggaran tahun ini memiliki tema “United for Land Rights and Justice” atau bersatu untuk hak atas tanah, perdamaian dan keadilan. Tujuannya untuk mempromosikan tata kelola pertanahan demi mengatasi ketimpangan, kemiskinan, permasalahan konflik, HAM dan pembangunan pedesaan.

Namun, sejauh ini adanya GLF hanya dijadikan ajang pertemuan rutin oleh negara-negara anggotanya dan lembaga internasional tanpa memberikan dampak yang signifikan. Sebab hasil-hasil GLF tidak begitu mempengaruhi kebijakan-kebijakan agraria di suatu negara.

GLF bukanlah forum resmi antarnegara yang sifatnya mengikat. Tetapi rumusan-rumusan GLF besar kemungkinan dapat dijadikan bahan penyusunan kebijakan bagi sejumlah lembaga internasional yang juga menjadi bagian dari ILC, termasuk Bank Dunia, Food and Agriculture Organisation (FAO) hingga International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Tentu pertanyaannya adalah apa arti penting GLF bagi Indonesia? Menurut Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi GLF adalah tempat strategis untuk konsolidasi gerakan agar terwujud keadilan sosial. Artinya dalam forum tersebut, Indonesia perlu proaktif untuk solidaritas, penyatuan, dan perencanaan orientasi gerakan agar kekuatan jaringan tersebut mendorong perjuangannya.

Indonesia sendiri ditunjuk sebagai tuan rumah GLF karena disebut Jokowi memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan keadilan atas tanah. Hal itu seperti yang disinggung oleh Direktur ILC, Mike Taylor yang mengatakan bahwa Jokowi memberikan janji ambisius dalam persoalan tanah di Indonesia.

Namun, dengan kerangka yang terbatas, hal itu masih sulit untuk diwujudkan. Sejauh ini sejumlah organisasi masyarakat Indonesia yang ikut dalam GLF tidak mampu berbicara banyak terkait dengan konflik agraria, penggusuran dan pencaplokan tanah rakyat untuk berbagai kepentingan bisnis, modal dan korporasi.

Sebaliknya, banyak dari organisasi tersebut yang semakin melemah perannya. Dengan kata lain, arti penting GLF dalam memperkuat konsolidasi sosial untuk reforma agraria yang sesungguhnya dan anti-penggusuran serta anti-pencaplokan tanah relatif tidak ada.

Dalam artikel di Asia Times, Bastian Harth menyebut bahwa adanya GLF penting untuk merumuskan sebuah kerangka yang bisa diterapkan pada level negara dan regional dalam rangka melindungi hak-hak atas kepemilikan tanah.

Menurutnya, kerangka ini perlu diperhatikan betul oleh para stakeholders dan diadopsi dalam bentuk kebijakan nasional.

Reforma Agraria, Ilusi Sertifikat Tanah Jokowi

Reforma agraria adalah seuatu upaya sistematik, terencana dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat “baru” yang demokratis dan berkadilan.

Elias Tuma, dalam buku berjudul Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform mengatakan bahwa untuk menuju pada reforma agraria, bisa dimulai dengan menata ulang penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya.

Kemudian proses tersebut disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) mempunyai dua substansi. Yang pertama tidak memberlakukan lagi hukum agraria kolonial, dan yang kedua membangun hukum agraria nasional.

UUPA merupakan dasar dari pemberlakuan reforma agraria. Reforma agraria memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan sosial ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pertanahan yang hanya berfokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.

Pak @jokowi … kami petani yg terzolimi hanya mendengar bahwa bapak bagi-bagi sertifikat, tapi yg terjadi pada kami adalah , lahan kami dirampas sekelompok preman , sudah 2 tahun lebih kami tidak bisa memanen hasil tanaman kami sendiri, bahkan pohon sawit kami dirusak . Miris. pic.twitter.com/Y0ZLsyiQGE

— Budiman.nenggo (@NenggoBudiman) October 9, 2018

Sementara penataan aset produksi malah terabaikan, yang mengakibatkan masyarakat marjinal semakin terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap tanah.

Kondisi ini menimbulkan konflik agraria baik berupa perselisihan tanah di tingkat rumah tangga petani, meningkatnya penguasaan tanah skala besar, konversi penggunaan tanah yang tidak terencana, hingga tata ruang yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat secara langsung, namun juga pada skala nasional seperti ketahanan pangan, perumahan rakyat dan juga lingkungan hidup.

Menjadi suatu kenicayaan kemudian melaksanakan reforma agraria sebagai upaya mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagai sumber utama permasalahan, yang pada akhirnya bermuara pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Untuk menuju ke arah sana tentu saja tidak bisa sekali jadi, perlu ada langkah-langkah riil dan konkrit, sehingga bisa mencapai tujuan tersebut.

Faktanya, reforma agraria bukan hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah semata. Banyak pihak yang menyebut dengan membagi-bagikan sertifikat tanah tidak lantas bisa disebut dengan reforma agraria.

Bagi-bagi sertifikat hanya untuk memberikan kepastian hukum atau legalisasi lahan. Sementara untuk menuju reforma agraria, seharusnya pemerintah membenahi ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Misalnya, dengan mencatat lahan milik perseorangan atau elite dengan luas jutaan hektar yang hak guna usahanya hampir habis untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat.

Jokowi tidak bisa hanya menggantungkan pada cita-cita bagi-bagi sertifikat terhadap 9 juta hektar lahan hingga 2019 nanti.

Pada dasarnya reforma agraria berdiri atas konsep tanah untuk tani. Namun, di Indonesia hal itu masih jauh dari harapan karena adanya ketimpangan atas kepemilikan tanah, serta karena minimnya insentif dari pemerintah untuk petani. Kondisi ini menyebabkan program-program agraria tidak menyentuh ekonomi pertanian dan ekonomi kerakyatan secara riil.

Selain itu, kegagalan reforma agraria ini dipicu oleh beberapa persoalan. Salah satunya karena laju produktifitas pertanian yang kalah jauh dengan laju percepatan pertumbuhan ekonomi maupun industri.

Pemerintahan juga tidak bisa membendung pemberian tanah terhadap korporasi. Akibatnya lahan luas tidak berfungsi sebagai penghasil produk pertanian, tapi malah justru menjadi tempat berdirinya industri, properti, dan pertambangan. Pada akhirnya hal tersebut memicu konflik agraria di berbagai daerah.

Melihat signifikansi Indonesia sebagai tuan rumah GLF, seharusnya menjadi dorongan untuk Jokowi benar-benar merealisasikan reforma agraria. Sebab, seperti yang dikatakan Direktur ILC Mike Taylor, sejauh ini Jokowi hanya mengumbar janji ambisius, namun secara praktik sangat lama merealisasikannya. (A37)