Kader PKS pencetus gerakan tagar #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, menyatakan kalau gerakan tersebut belum pro Prabowo dan masih memungkinkan untuk mendukung Jokowi. Apa maksud pernyataannya?

PinterPolitik.com

“Ketika seratus orang berkumpul bersama, setiap orangnya akan kehilangan logika berpikir mereka dan mendapatkan pemikiran lainnya.” ~ Friedrich Nietzsche

[dropcap]B[/dropcap]elum usai permasalahan persekusi yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan #2019GantiPresiden, gerakan tanda pagar (tagar) yang digalang kader PKS Mardani Ali Sera kembali membuat kehebohan. Kali ini ratusan orang yang datang ke Monas, Minggu (6/5) lalu, mendeklarasikan diri sebagai relawan #2019GantiPresiden.

Sejauh ini, gerakan tagar tersebut telah membentuk opini kalau mereka adalah kelompok yang tidak menginginkan Jokowi kembali menjabat sebagai presiden. Tak sedikit pula yang memandang kalau mereka lebih cenderung mendukung pihak oposisi, dalam hal ini Prabowo Subianto, sebagai presiden di Pilpres 2019 nanti.

Sehingga sungguh aneh, ketika tiba-tiba Mardani mengatakan kalau gerakannya tersebut masih membuka dukungan terhadap Jokowi. Lebih aneh lagi, dukungannya tersebut dengan embel-embel syarat kalau Jokowi mau berubah lebih baik dengan memperjuangkan Indonesia berdasarkan Pancasila.

Akhirnya dgn deklarasi relawan #2019GantiPresiden yg dipimpin @MardaniAliSera maka tuduhan selama ini bahwa tagar tsb adalah gerakan yg dikoordinir partai politik (@PKSejahtera) menjadi terbukti sendiri.

Lugu arek2 ini… Terjebak sendiri. Relawan koq di koordinir Parpol ??

— Ferry Koto (@ferrykoto) May 6, 2018

Mardani menyebut, gerakan #2019GantiPresiden sebenarnya untuk memaksa Jokowi dan partai poros pendukungnya untuk bisa bekerja keras agar berubah lebih baik. Pernyataan Mardani yang “bersayap” ini, tentu mengundang pertanyaan: benarkah gerakan ini murni bukan gerakan politis?

Menanggapi fakta ini, Direktur Eksekutif Populi Center, Usep S. Ahyar, mengatakan kalau bisa jadi Mardani tengah bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan bargain (negosiasi) dirinya terhadap semua kandidat capres. Namun, Usep masih belum yakin kalau massa yang terkumpul dalam tagar tersebut mampu sekuat gerakan 212 tahun lalu.

Sebagai Ketua DPP PKS, Mardani memang merupakan salah satu dari sembilan kandidat capres maupun cawapres dari partai putih hitam tersebut. Bisa jadi melalui massa yang terbentuk dari gerakan tagarnya ini, Mardani tengah menawarkan “pertukaran suara dengan posisi”, tak hanya pada Prabowo tapi juga Jokowi.

Mobokrasi, Alat Politik Andalan

“Kegilaan yang timbul secara individual biasanya jarang, tapi dalam kelompok, partai, negara, dan zaman, begitulah aturannya.” ~ Friedrich Nietzsche

Dalam perjalanan sejarah demokrasi tanah air, penggulingan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan massa memang bagaikan sebuah pengulangan. Setelah berhasil merebut kekuasaan Soekarno dengan menggunakan amarah massa melalui isu PKI, Soeharto pun ikut tumbang melalui penolakan massa mahasiswa dan rakyat.

Kekuatan massa pula yang akhirnya membuat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, gagal memenangi Pilkada DKI tahun lalu. Suara massa Muslim yang turun ke jalan inilah, sepertinya yang ingin diduplikasi oleh Mardani melalui gerakan tagarnya tersebut, namun dengan pernyataan yang lebih lugas dan provokatif.

Padahal menurut Pengamat Politik Gun Gun Heryanto, sebenarnya adanya gerakan politik melalui tagar ini merupakan pertanda kalau dunia politik dalam negeri telah berjalan secara dinamis. Karena menurutnya, tagar tersebut merupakan ekspresi simbolik dari masyarakat atas keberpihakan politiknya.

Dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini melihat, gerakan tagar juga akan mampu memacu semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilpres mendatang. Apalagi, penggalangan tagar di media sosial ini merupakan ceruk yang potensial karena selain murah, dapat memobilisasi massa secara luar biasa.

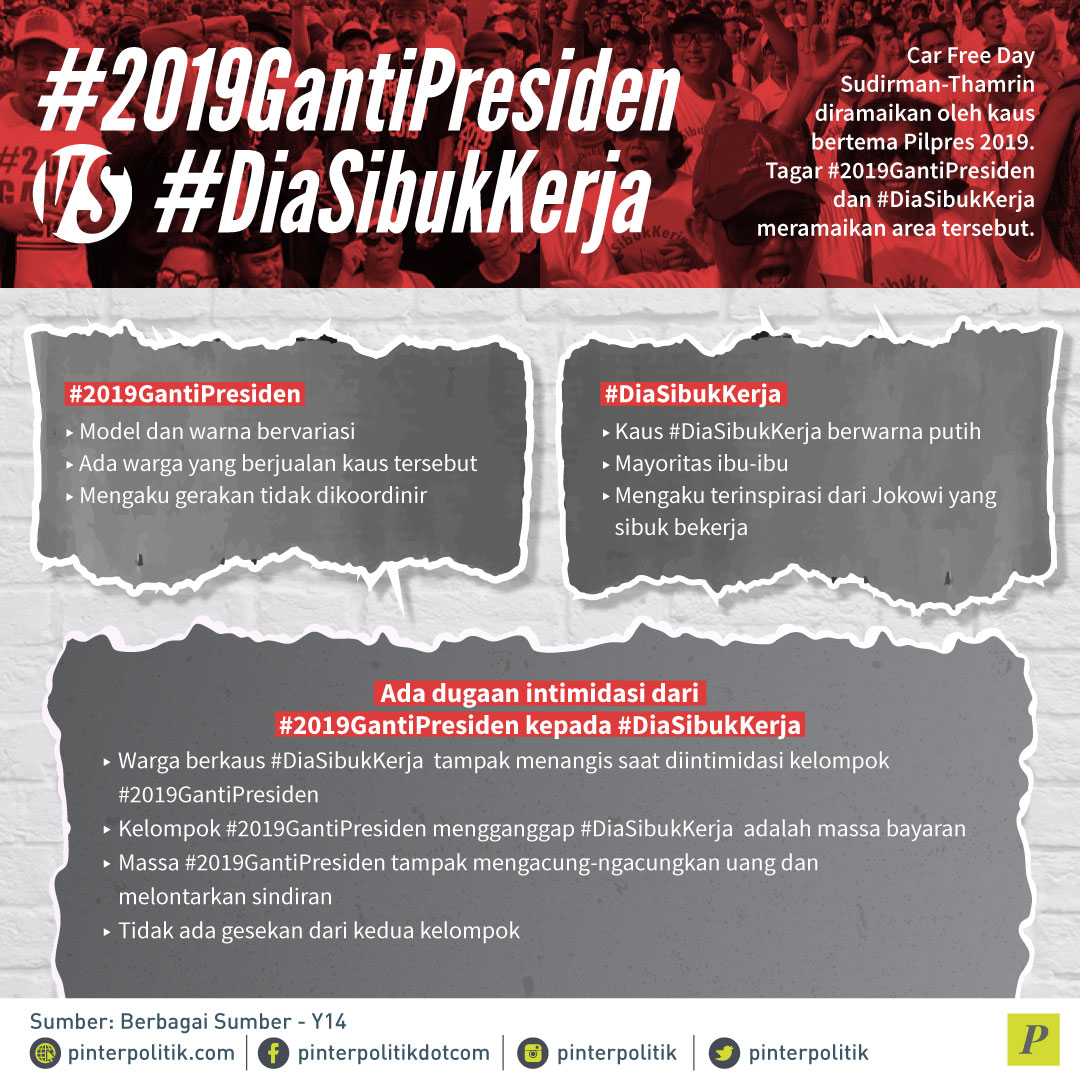

Hanya saja, Gun Gun melihat gerakan tagar juga bisa menjadi pisau bermata dua bagi demokrasi Indonesia, terutama bila gerakan ini ditunggangi partai politik. Kemampuan gerakan tagar dalam menggalang massa, bisa saja kemudian menjadi alat bagi partai untuk memunculkan kampanye hitam, pembunuhan karakter, hingga intimidasi dan persekusi, seperti yang terjadi di car free day (CFD), Minggu (30/4) lalu.

Ketakutan Gun Gun ini beralasan, sebab dalam teori kerumunan (crowds), Bapak Psikologi Massa Gustave Le Bon mengatakan kalau sekelompok massa akan dengan mudah bersikap brutal dan melakukan kekerasan atau yang dikenal dengan mob. Akibatnya, pemimpin massa tersebut dapat saja menjadikan kebrutalan kerumunan tersebut sebagai alat politiknya untuk mendapatkan kekuasaan.

Ketika Aspirasi Dipolitisasi

“Seorang politisi membagi kemanusiaan ke dalam dua kelas, yaitu alat dan musuh.” ~ Friedrich Nietzsche

Gerakan tagar yang awalnya merupakan bentuk dinamisasi demokrasi, memang sangat rentan untuk diubah menjadi mobokrasi oleh para politikus yang menginginkan mendapat kekuasaan dengan cara mudah. Kenyataan ini sendiri, sudah pernah dinyatakan berdekade-dekade lalu oleh seorang filsuf klasik, Aristoteles.

Menurutnya, terlepas dari dikotomi mayoritas-minoritas, sekelompok orang di suatu kerumunan mampu menciptakan peristiwa rutinitas menjadi sesuatu yang berbuntut terciptanya nilai bersama dan berartikulasi pada struktur sosial di masyarakat. Ini terjadi bila kelompok tersebut memiliki pusat perhatian dan persamaan tujuan dalam menyalurkan keinginannya.

Persamaan tujuan inilah yang kemudian mengubah kelompok tersebut menjadi massa, yaitu kelompok yang memiliki kesamaan stereotip. Ciri lainnya kelompok yang berubah menjadi massa adalah, meski bersifat anonim namun mereka memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sentimen dan emosional merekapun bisa berubah menjadi primordial, sehingga dapat digunakan sebagai juru ledak suatu ideologi.

Definisi massa inilah yang menurut Aristoteles, mampu digerakkan menjadi mobokrasi atau pemerintahan yang dikuasai segerombolan orang. Akibatnya, massa juga kerap digunakan oleh para politikus sebagai “senjata” mereka dalam mendapatkan kekuasaan. Sebab menurut Aristoteles, mobokrasi sangat rentan melalukan anarkisme.

Penjelasan yang sama juga dinyatakan oleh Le Bon, menurutnya, gerakan massa dapat dengan mudah terbentuk menjadi mobokrasi, bila kelompok tersebut memiliki lima ciri, yaitu memiliki sensitivitas emosional yang sama, keberpihakan yang sama, sugesti yang sama, berusaha mendominasi dengan ancaman, serta adanya ketidaksukaan personal.

CEO Konsultan Polmark Eep Saefullah Fatah bahkan menyatakan kalau kekuasaan yang diraih melalui massa, merupakan gambaran dari demokrasi yang cacat. Dalam artikel “Mobokrasi dan Demokrasi yang Cacat”, ia mengatakan bila mobokrasi berkuasa, maka kekuasaan itu tak dapat dikendalikan.

Mengapa? Karena massa kerap mengambil kesempatan di tengah kekacauan dan anarki, sambil berusaha menghindari tanggung jawab sosial, politik, dan hukum atas tindakan yang mereka kerjakan. Sehingga alih-alih mendapatkan kekuasaan, pimpinan massa juga berisiko tak mampu mengendalikan massanya sendiri.

Menurut Eep, belakangan ini mobokrasi memang kerap digunakan di berbagai belahan dunia, akibat adanya gelombang ketiga demokratisasi. Berbagai peristiwa peralihan kekuasaan di Indonesia yang melibatkan massa, juga diakui Eep sebagai warisan kebudayaan dan kekuasaan otokratik yang pernah dialami negeri ini dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Oleh karena itu, tidak heran pula bila kemudian para politikus berusaha kembali menggalang massa demi menggolkan kepentingan politiknya. Seperti juga perkataan filsuf Friedrich Nietzsche pada kutipan di atas, seorang politisi umumnya membagi kemanusiaan dalam dua kelas, yaitu alat dan musuh.

Dalam hal ini, Mardani Ali Sera kelihatannya tengah berusaha “mengubah” sentimen dan keberpihakan masyarakat sebagai alat politik melalui tagar ganti presiden yang sengaja digulirkannya. Sekarang pertanyaannya, apakah massa yang digalangnya tersebut memiliki cukup kekuatan dan mampu mengantarkan kekuasaan seperti yang ia harapkan? (R24)