Berita yang seragam, memancing clickbait, dan informasi yang satu arah telah membuat orang-orang bertanya tentang masa depan jurnalisme. Terlebih lagi, banyak media berita saat ini dimiliki oleh politisi dan investor besar. Bagaimana kebebasan pers selamat dari ini semua?

Pers, media, dan jurnalisme telah menjadi unsur krusial dalam kehidupan kita sehari-hari. Meski umumnya dianggap sebagai temuan modern, bentuk awal jurnalisme sebenarnya sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu.

Salah satunya adalah sebuah papan pengumuman bernama Acta Diurna, yang berfungsi layaknya koran ketika masa Republik Romawi abad ke-1 sebelum Masehi. Ketika itu, Acta diciptakan untuk mempromosikan ekspresi “publicare et propagare”, yang artinya adalah “mempublikasikan dan menyebarkan”.

Editor pertamanya tidak lain adalah sang Jenderal legendaris, Julius Caesar. Ia percaya bahwa informasi dan kemampuan untuk membentuk opini publik adalah kekuatan yang luar biasa. Caesar menggunakan Acta sebagai medium untuk menyampaikan ide-ide politiknya agar bisa sampai ke telinga masyarakat, dan menggunakan pengetahuan publik yang terbentuk sebagai legitimasi kekuatannya.

Tidak heran bila Caesar merasa perlu bertindak demikian, karena pada masa itu ia memiliki pertarungan politik yang sangat sengit dengan para senator Romawi.

Pada era modern, setelah ditemukannya mesin cetak pada sekitar abad-15 masehi, jurnalisme telah berkembang pesat dan telah menjadi komponen penting dalam demokrasi. Melalui upaya penghimpunan data, pencarian fakta, dan pelaporan peristiwa, masyarakat selalu bisa mendapatkan pandangan alternatif dari suatu cerita.

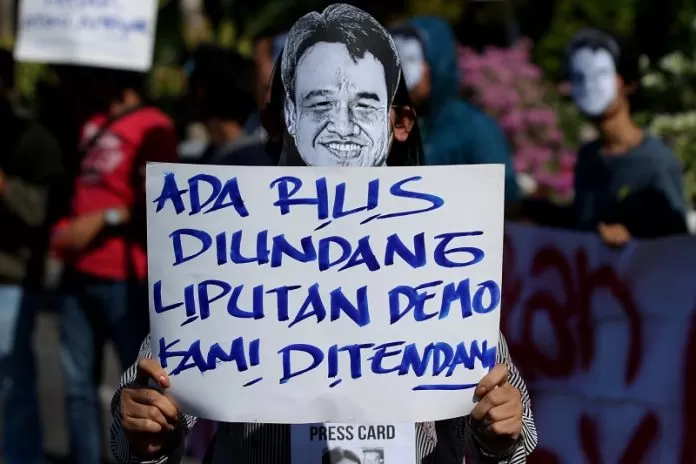

Namun, saat ini jurnalisme tengah mendapat kritikan keras. Selain sering diduga mendapat banyak “pesanan” politik melalui beberapa posting-an yang terkesan mempromosikan seseorang atau sesuatu, media-media sekarang juga dianggap berperan layaknya hubungan masyarakat (humas), karena seringkali berita yang ditampilkan hanyalah agenda acara dari suatu perusahaan, kelompok, atau kementerian saja.

Artikel-artikel yang bersifat in-depth dan investigatif memang masih ada, tetapi mereka sudah tertutupi dengan konten pemberitaan yang pesat, yang mengandalkan judul ciamik agar para pembaca mau membuka tautan artikelnya.

Karena itu, telah menjadi kekhawatiran umum bahwa apakah sebenarnya di era modern ini jurnalisme sejati sudah mati?

Tapi sebelumnya, perlu kita pertanyakan terlebih dahulu, mengapa keadaan seperti ini bisa terjadi?

Jurnalisme, Bisnis yang Terkutuk?

James Madison, Presiden ke-4 Amerika Serikat (AS), sekaligus salah satu Founding Father Negeri Paman Sam, dalam Deklarasi Hak-Hak (Bill of Rights), mengatakan bahwa kebebasan pers adalah salah satu benteng terbesar kemerdekaan.

Negara atau siapapun itu, menurutnya, tidak boleh merampas hak rakyat untuk berbicara, menulis, atau mempublikasikan perasaan mereka di media.

Tapi, masih bisakah prinsip ini kita pegang dalam jurnalisme modern?

Jika kita lihat fenomenanya sekarang, itu sepertinya sulit, karena sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa banyak media pemberitaan kini justru dipegang oleh politisi dan investor top. Nicco Mele dalam artikel Modern Journalism: In Search of a Business Model, menilai fenomena ini bisa terjadi karena model bisnis jurnalisme yang mulai ketinggalan zaman.

Meski kantor-kantor berita saat ini mungkin memiliki jumlah audiens yang lebih besar setelah menjajaki dunia digital, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka sekarang menghadapi banyak permasalahan terkait pendapatan yang stabil. Hal ini disebabkan tuntutan teknologi yang juga membuat kompetisi semakin ketat.

Oleh karena itu, mulai banyak kantor berita yang mencari jaminan kehidupannya melalui penanaman modal usaha. Mele mencontohkan perusahaan-perusahaan populer seperti Vox, BuzzFeed, dan Vice.

Pandangan serupa juga disampaikan Ross Tapsell dalam buku Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital. Di dalamnya, Tapsell menilai bahwa perkembangan teknologi dan tuntutan untuk berkompetisi membuat para perusahaan media memerlukan peralatan dan infrastruktur yang canggih agar bisa selalu terdepan. Tentu, itu membutuhkan modal besar.

Inilah kemudian yang menjadi celah untuk para penanam modal masuk. Para konglomerat, atau kalau kata Tapsell, oligark media itu, kemudian menjadikan media miliknya sebagai penyalur kepentingan bisnis dan politik.

Lantas, masih adakah harapan untuk netralitas pemberitaan modern?

Well, Noam Chomsky dalam bukunya Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, menjawab: tidak. Alasannya karena berita yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan mau tidak mau harus melewati 4 filter editorial atau saringan editorial.

Pertama, kepentingan keuangan para pemilik atau investor; kedua, kepastian dukungan para pengiklan, yang juga membawa kepentingan sendiri;

Ketiga, birokrasi sumber pemberitaan. Jika suatu kantor berita ingin mendapatkan akses informasi unggulan dan tercepat, mereka sekarang dituntut memiliki “kongkalikong” dengan penyedia sumber, hal ini seringkali melibatkan penyesuaian kepentingan bisnis. Dan tentu, media akan bertindak sebisa mungkin karena kecepatan dalam penyajian berita adalah faktor utama dalam jurnalisme modern.

Keempat, ancaman dan dorongan berita. Maksud Chomsky di poin ini adalah, kantor berita seringkali mendapatkan respons negatif, bahkan ancaman, ketika kontennya dinilai merugikan suatu pihak. Mungkin secara sekilas kita akan berpendapat bahwa media harus berani. Namun, kenyataannya tidak bisa seperti itu.

Meski suatu kantor berita tetap berani menyerang suatu kelompok, mereka akan mendapatkan rasa ketidakpercayaan yang tinggi dari para investor dan calon pengiklan. Dan seperti yang sudah dibahas di atas, investor dan pengiklan telah menjadi unsur-unsur penting dalam jurnalisme modern.

Dengan poin-poin ini, bisa disimpulkan bahwa kantor-kantor pemberitaan saat ini telah dikekang sedemikian rupa sehingga jika ada jurnalis atau wartawan yang ingin bebas, itu akan menjadi ancaman bagi kantornya secara finansial, maupun politik.

Lalu, apakah ini artinya jurnalisme modern telah mati?

Evolusi Menjadi Jurnalisme Gerilya?

Ada sebuah kutipan menarik dari film sains fiksi Hollywood yang populer, yaitu Jurassic Park. Salah satu karakter utama di dalamnya, yang bernama Ian Malcolm, yang diperankan oleh aktor Jeff Goldblum, pernah mengatakan bahwa “life finds a way”.

Ya, seberapa sulit tantangannya, makhluk hidup akan terus menemukan cara untuk mengatasi tantangan tersebut.

Meski kutipan itu berasal dari seorang karakter fiksi, kita tidak bisa pungkiri bahwa sejak miliaran tahun kehidupan di planet Bumi memang bergerak berdasarkan prinsip itu. Makhluk hidup yang tadinya hanya ada di bawah lautan, bisa melakukan hal yang tampak tidak mungkin dan menciptakan segmen kehidupan baru di daratan.

Jurnalisme pun sesungguhnya berlaku demikian. Pada tahun 2010, dunia digemparkan oleh pembocoran data besar-besaran pemerintah AS tentang catatan perang rahasia di Afganistan dan Irak. Laporan tersebut dipublikasikan oleh organisasi non-profit internasional, WikiLeaks dan pendirinya, Julian Assange.

Lalu, pada tahun 2016, kita juga dihebohkan pembocoran dokumen pencucian uang berbagai tokoh besar dunia yang dijuluki istilah Panama Papers, yang dilakukan jaringan jurnalis global, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Aksi-aksi seperti itu adalah salah satu bentuk baru dari jurnalisme modern. Dunia jurnalisme umumnya memberi julukkan jurnalisme jenis ini dengan istilah guerrilla journalism, atau jurnalisme gerilya. Jurnalis asal Nigeria, Sunday Akin Dare dalam bukunya Guerrilla Journalism: Dispatches from the Underground, menjelaskan bahwa jurnalisme gerilya adalah solusi mutakhir bila media mainstream atau jalur utama sudah mulai terkekang kebebasannya.

Jurnalisme gerilya bertindak layaknya antitesis terhadap apa yang saat ini terjadi pada jurnalisme jalur utama. Karena umumnya gerakan ini adalah hasil perundingan sekelompok jurnalis yang peduli akan suatu isu, mereka tidak perlu merasa terkekang pada aturan-aturan yang dapat mengatur alur pemberitaan, seperti 4 filter yang disampaikan Chomsky di bagian tengah tulisan ini, misalnya.

Jurnalisme gerilya pun tidak terbatas pada jurnalis saja. Dengan adanya internet, masyarakat biasa pun sekarang bisa menjadi whistleblower atau pelapor akan suatu kasus atau menyebarkan informasi penting hanya melalui penggunaan gawai yang dimilikinya.

Selain masih adanya celah jurnalisme gerilya, kita pun tidak boleh lupa bahwa kemajuan teknologi juga dapat menjadi senjata terkuat masyarakat. Bahkan ketika akses memperoleh informasi di internet dibatasi, kita biasa mencari alternatifnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi virtual private network (VPN).

Itu hanya segelintir poin saja tentang ketidakterbatasan potensi jurnalisme modern. Karena itu, meski sebagian media pemberitaan saat ini memang dimiliki oleh segelintir politisi dan investor, kita tidak bisa mengabaikan bahwa masih ada sumber-sumber informasi lain yang masih bebas.

Layaknya makhluk hidup yang terus berevolusi, jurnalisme akan selalu menemukan celah baru agar nilai kebebasan bisa tetap dijunjung tinggi. Dengan demikian, jurnalisme tidak akan pernah bisa mati. (D74)