Jurnalis asing ini secara tersirat mengatakan jika Presiden Jokowi lihai melakukan pencitraan. Benarkah?

PinterPolitik.com

Jurnalis yang menyatakan hal tersebut tak sembarangan. Ia adalah veteran yang sudah malang melintang hampir 40 tahun di dunia jurnalistik. Dalam tulisannya berjudul “Widodo’s Smoke Mirrors Hide Hard Truth”, melalui kanal Asia Times, John McBeth menulis jika Presiden Jokowi sering melakukan pencitraan untuk menutupi kegagalan proyek-proyek ambisiusnya.

McBeth memaparkan kegagalan Jokowi mulai dari alotnya nego kesepakatan dengan Freeport, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung, hingga klaim keberhasilan swasembada pangan. Selain gagal, media di Indonesia, menurutnya juga tak memberi porsi untuk menanyakan dengan kritis keberlanjutan proyek dan kebijakan Jokowi tersebut.

Tulisan viral ini mau tak mau membuat beberapa media Indonesia akhirnya ikut mengulas dan menerjemahkan tulisan McBeth, terutama media yang beroposisi dengan Presiden. Dari sana, ada pula yang ikut menambahkan keburukan Jokowi, tetapi tak sedikit pula yang menyela sang jurnalis.

Jurno lokal tidak akan ada yang berani tulis ini…walaupun publik sudah banyak yg bicarakan sesuai substansi beritanya

https://t.co/rbmLMJISFd— #KataNalar (@ZAEffendy) January 28, 2018

Media dan jurnalis Indonesia bukannya tak mau dan tak bisa bersikap kritis terhadap kebijakan Jokowi. Memberitakan hal demikian memang topik sensitif serta memerlukan keakuratan fakta dan analisis. Salah satu netizen sempat berkomentar, kalau jurnalis lokal bisa terciduk bila yang diberitakan salah.

Selain membuat heboh media dan sebagian jurnalis lokal, tulisan McBeth ini mau tak mau membuat penasaran akan siapa dia sebenarnya dan juga sepak terjang media di mana dirinya berada.

Seperti yang diketahui bersama, kritik jurnalis asing terhadap pemerintahan Indonesia tak hanya datang kali ini saja. Di tahun 2017 lalu, Allan Nairn dari The Intercept juga pernah menulis tentang keterlibatan para jenderal untuk mengkudeta Presiden Jokowi guna menghindari pengadilan kejahatan pelanggaran HAM 1965.

Walau kebenarannya sangat mudah disangsikan, tetapi sebagai jurnalis, Nairn banjir sorotan. Begitu pula dengan media tempatnya berada, The Intercept, yang ternyata memiliki afiliasi dengan pengusaha besar Amerika, George Soros.

Sama halnya dengan Nairn, McBeth pasti memiliki kisah panjang dan koneksi mumpuninya sendiri. Walau kritiknya bernas, tak menutup kemungkinan jika dirinya membawa pesan ‘khusus’ dari sang pemilik dalam kritik-kritik runtutnya soal pencitraan dan kegagalan Jokowi.

John McBeth, Peneropong Asia Tenggara

John McBeth adalah jurnalis berkebangsaan Selandia Baru. Lahir tahun 1944, dan sudah menghabiskan empat dekade dalam hidupnya di lapangan sebagai jurnalis dan reporter. Ia mengawali karirnya sebagai reporter di Taranaki Herald tahun 1962, lantas pindah ke Auckland Star di akhir 1965.

Ia sempat hijrah ke Inggris, berharap akan bernasib mujur, tapi sayang kepahitan membuatnya harus kembali pindah. Tetapi ia tak kembali ke Selandia Baru, melainkan ke Asia Tenggara menggunakan kapal kargo pembawa barang. Ia menjejakkan kaki di Tanjung Priok, lantas melanjutkan perjalanan ke Bangkok dan Singapura.

Di Bangkok-lah karirnya mulai moncer. Di negara gajah putih tersebut, ia bekerja di Bangkok Post dan banyak menulis pemberitaan seputar tentara Khmer. Secara kebetulan, keadaan politik Thailand sangat lah bergejolak dan dirinya banyak terjun ke lapangan meliput peperangan.

Sementara itu, karya McBeth baru menemui gongnya saat meliput pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara bersama dua jurnalis lain, Nayan Chanda dan Shada Islam. Tulisan mereka ditampilkan di Review, namun tak terlalu mendapat respon berarti dari masyarakat.

Walau begitu, pemerintah Australia meminta laporan investigasi yang disusunnya diturunkan kembali karena dianggap berbahaya. Setahun kemudian, media Newsweek Australia dan Washington Post Amerika ternyata keluar dengan pemberitaan serupa.

Tetapi, berbanding terbalik dengan media McBeth berada, kedua media yang belakangan melaporkan pengembangan senjata nuklir Korea Utara tersebut mendapat sambutan, respon, dan sorotan yang ramai.

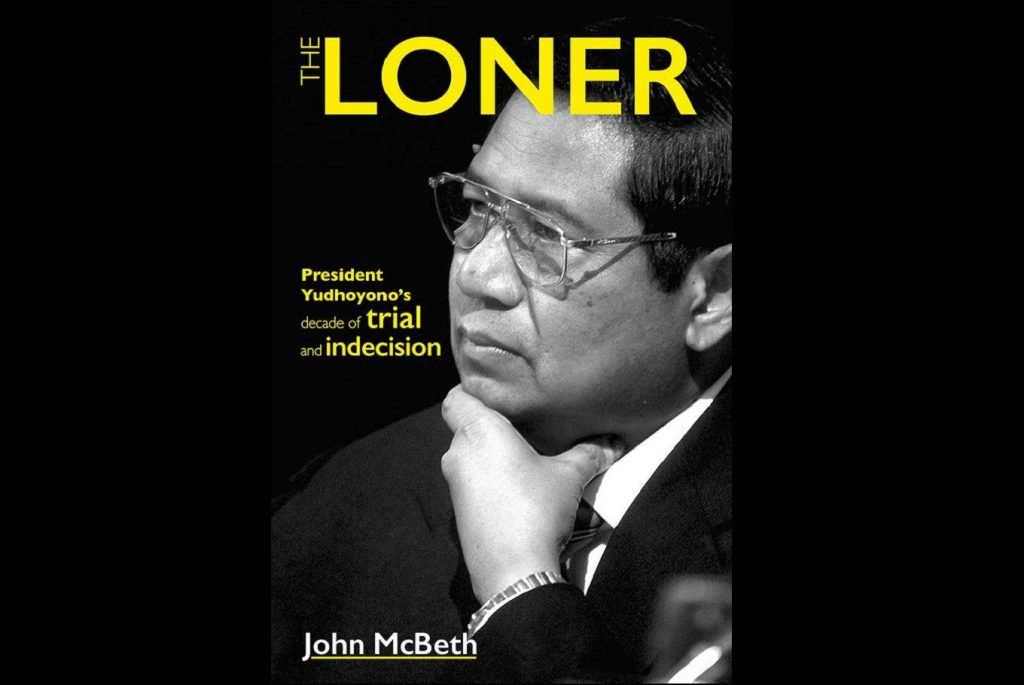

Kembali pada kritik McBeth kepada Jokowi. Dalam sepak terjangnya, ternyata tak hanya Jokowi yang pernah ‘ditunjuk’ tajam olehnya melalui tulisan. Di tahun 2016, McBeth pernah membahas panjang sepak terjang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam buku tebal berjudul The Loner.

Tak hanya kebijakan selama 10 tahunnya saja, ia bahkan juga mengupas sisi personalitas SBY yang dinyatakan oleh psikonalis Angkatan Darat AS sebagai ‘penyendiri’. Ia juga menyebut pemerintahan SBY salama 10 tahun sebagai dekade yang hilang alias “The Lost Decade”.

Setya Novanto juga tak lepas darinya. Ia menyebut Setya Novanto sebagai Mr. Teflon dan Tuan-yang-tahu-segalanya. Ia tak juga tak ketinggalan menyorot deretan jenderal yang berada di sisi Presiden Jokowi, salah satunya Gatot Nurmantyo, yang sempat dibilangnya berpotensi mengguncang stabilitas politik negara.

Ketika menyorot Jokowi, menelanjangi pencitraan dan kegagalannya pun tak hanya dilakukan kali ini saja. McBeth bahkan mengulas dengan keras, bila Jokowi berhasil naik ke tampuk pemerintahan menggunakan politik populisme.

Atas sepak terjangnya itu, ia sempat dituduh sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA) oleh jurnalis lain, bernama John Pilger. Pilger merupakan jurnalis asal Austraia yang berbasis di Inggris. Berbeda dengan McBeth yang selalu memilih media ‘medium’, Pilger adalah jurnalis veteran cum pembuat film dokumenter yang kerap menulis di media ‘besar’, seperti The Guardian dan Al Jazeera.

Tuduhan itu disampirkannya dengan bukti keterlibatan Mcbeth yang sangat intens dengan anggota CIA, keikutsertaannya dalam film dokumenter berjudul Deer Hunter, dan tulisan-tulisannya yang kerap mengisi portal berita yang dibiayai oleh CIA, yakni Forum World Features.

Hal tersebut ditangkis McBeth, dengan berbalik jika Pilger merasa sakit hati sebab salah satu rekan jurnalis di Far Eastern Economic Review, Bangkok, menemukan bukti jika dirinya membeli seorang anak. Menurut Mcbeth, Pilger tak percaya jika seorang jurnalis Thailand bisa membongkar keburukannya, jadi pria berusia 78 tahun tersebut memburu Mcbeth.

Kebenaran seputar status McBeth bekerja untuk CIA, masih jadi pertanyaan sampai saat ini. Dirinya memang sudah menolak dengan mengatakan isu jurnalis bekerja untuk CIA adalah tuduhan murahan. Ia juga menambahkan bahwa setiap wartawan pun pasti punya hubungan dengan CIA, tak terkecuali Pilger.

Lantas, bagaimana dengan media di tempat ia bernaung? Asia Times juga punya sejarah tak kalah seru.

Asia Times, Anak Taipan Thailand

Asia Times namanya memang tak setenar Washington Post atau bahkan Times asal Amerika. Namun pendirinya sempat memiliki cita-cita membesarkan Asia Times sebesar media-media nomor satu Amerika, tapi dalam skala Asia Tenggara atau paling tidak di Thailand saja.

Saat ini, Asia Times berbasis di Hongkong dan dipimpin oleh Uwa Parpart, mantan ekonom sekaligus editor. Walau begitu, awal kelahiran Asia Times memang berada di Thailand, lebih tepatnya di tengah-tengah gejolak politik antara perdana menteri saat itu, Thaksin Shinawatra dengan para oposisinya.

Unik dan serunya, pendiri dan pemilik awal Asia Times, yakni Sondhi Limthongkul punya hubungan yang panjang dengan sang mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra. Sosok Sondhi di Thailand, jika hendak disamakan dengan suatu tokoh di Indonesia, barangkali adalah Harry Tanoesoedibjo (HT), taipan media di Indonesia. Sondhi pun juga dikenal sebagai taipan dan miliuner yang memiliki koneksi luas kepada jaringan politisi dan pemerintahan Thailand.

Sondhi tercatat pernah sangat setia, bahkan bersahabat dekat dengan Thaksin. Seperti halnya Sondhi, Thaksin juga adalah seorang pengusaha Thailand. Di tahun 1996, harta Sondhi mencapai 600 miliar USD. Sementara Thaksin, baru memiliki harta sebanyak itu di tahun 2015 dan berhasil duduk di deretan ke-19 orang terkaya Thailand.

Lantas, bagaimana hubungan Sondhi dan Thaksin, serta kelahiran Asia Times?

Hubungan ketiganya terbentuk saat Sondhi tiba-tiba berbalik badan menjadi kelompok anti-Thaksin. Disinyalir, persaingan bisnis membuat Sondhi terus merongrong pemerintahan Thaksin. Ia bahkan sampai mendirikan partai bernama Partai Aliansi Rakyat untuk Demokrat (PAD). Dalam melaksanakan aksi protes, kelompoknya, menggunakan simbol kaos kuning “Yellow Shirt”, sementara pendukung Thaksin menggunakan simbol kaos merah “Red Shirt”.

Pergolakan antara Kaos Kuning dan Kaos Merah ini menemui titik tertinggi saat Sondhi diserang habis-habisan oleh, yang diduga, Angkatan Darat Thailand. Hal ini dilakukan karena kelompok anti-Thaksin menduduki kantor-kantor pemerintah dan Bandara Bangkok selama berbulan-bulan.

Atas insiden itu, Sondhi tertembak di tengkoraknya dan harus menjalani operasi. Ia beruntung bisa selamat dan kembali menjadi aktivis sembari membesarkan media Asia Times di tahun 1997. Media ini merekrut jurnalis-jurnalis yang dinilai ‘berani’ dari Asia maupun ‘Barat’. Hingga akhirnya, oleh The New York Times, dianugerahi sebagai media terbaik dalam mengulas isu politik di Asia Tenggara tahun 2006.

Seiring berjalannya Asia Times, Thaksin pun ikut dikudeta oleh tentara Angkatan Darat Thailand. Nasib buruk ternyata sama-sama terjadi pada Sondhi dan Thaksin. Setelah Thaksin dikudeta, Sondhi mengalami kebangkrutan karena membayar denda hingga mencapai 6 miliar USD. Sondhi juga diadili di tahun 2015 atas kasus pencemaran nama baik oleh Thaksin dan dihukum 20 tahun penjara.

Seperti halnya pengusaha lain, Sondhi pun sangatlah memperhatikan bagaimana bisnis bekerja dan mengalir di sekitarnya. Sebagai seorang miliuner Thailand, kepentingan bisnisnya bisa diamati dengan mudah melalui media berita miliknya.

Intensinya melawan Thaksin, tak bisa pula dilepaskan dari kepentingan bisnis, di mana posisinya sebagai miliuner di Thailand berlomba dengan Thaksin yang juga pengusaha cum politisi. Tetapi pada akhirnya, fakta yang terjalin menggambarkan posisi Thaksin jauh lebih kuat dibanding dirinya, baik sebagai pengusaha maupun politisi.

Asia Times yang berganti wajah besar-besaran di tahun 2016, adalah salah satu dampak dari kejatuhan mantan pemilik yang saat ini masih mendekam di penjara dan bahkan mulai mengalami kebutaan mata sebelah kiri. Melalui tangan baru – dari sosok kepercayaan Sondhi, tentu saja – Asia Times seakan ingin melepas pahit pergolakan di Thailand dan membawanya ke Hongkong.

Asia Times, Corong Para Investor?

Dalam sebuah ulasannya di Inpress Global, Balqis Ariffin pernah menganalisa kualitas berita yang dihasilkan Asia Times dengan The Strait Times. Sebagai tambahan info, kedua media ini juga pernah disambangi oleh McBeth, veteran jurnalis yang sudah diceritakan sebelumnya.

Saat membahas Asia Times, Balqis menulis bahwa Asia Times lebih banyak memberikan perspektif yang sinis dan sangat berat berpihak pada kepentingan pihak lain. Dalam konteks penulisan, Balqis berbicara mengenai perbatasan wilayah antara Malaysia dan Tiongkok. Menurut Balqis, Asia Times sangat berat mendukung Tiongkok dan kepentingan bisnisnya. Jika kembali pada tulisan “Widodo’s Smoke and Mirrors”, sebetulnya perspektif berat sebelah bernuansa serupa juga terasa, yakni kepada pihak investor.

Asia Times, selain membahas permasalahan politik, juga meneropong perkembangan ekonomi dan bisnis di Asia Tenggara. Bukan tak mungkin jika rentetan keburukan Jokowi yang dibuka Asia Times dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur, adalah semata menyuarakan perspektif dan suara para investor melihat perkembangan bisnisnya.

Pada akhirnya, McBeth, sebagaimana halnya Sondhi yang juga seorang miliuner, sepertinya berusaha menjadi corong bagi pengusaha atau investor lain dengan mengkritik kebijakan Jokowi yang membuat bisnis menjadi tersendat melalui intrik “kaca dan asap”. Dari sini pula, sorotan, pembahasan, dan klik kepada Asia Times ikut banjir. (Berbagai sumber/A27)