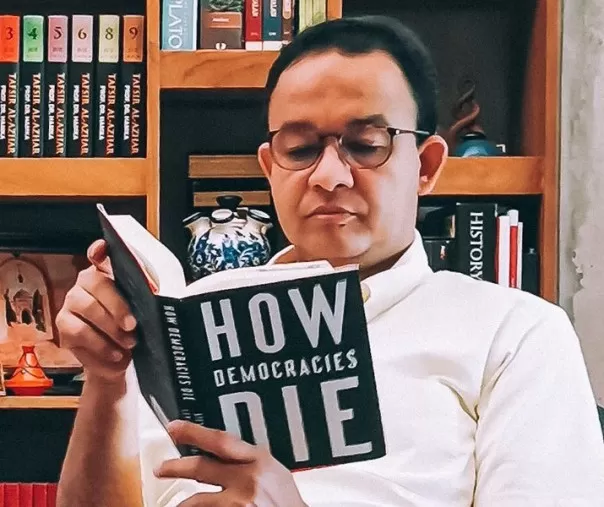

Pada Minggu pagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunggah fotonya sedang membaca buku How Democracies Die karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Beragam respons pun mencuat atas unggahan tersebut. Lantas, mungkinkah foto tersebut merupakan kritik simbolis terhadap pemerintahan yang saat ini berkuasa?

“If a picture is worth a thousand words, photographers are worth a million” – Tupac Shakur, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Setiap hari Minggu adalah hari bersantai. Bagi mereka yang penat dengan keramaian Ibu Kota, biasanya menyempatkan diri berolahraga bersama di Car Free Day (CFD) di kawan Sudirman-Thamrin. Namun, di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, CFD mingguan tersebut tampaknya tidak lagi menjadi habituasi dan kegiatan berolahraga dilakukan di kediaman masing-masing.

Pada hari Minggu kemarin, tidak seperti kebanyakan warga Ibu Kota yang mengunggah aktivitas olahraganya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru mengunggah fotonya sedang membaca buku How Democracies Die karya dua profesor dari Universitas Harvard, yakni Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Tulisnya singkat sebagai caption foto, “Selamat pagi semua. Selamat menikmati Minggu pagi.”

Sontak saja, unggahan tersebut mendapatkan atensi luas dari warganet. Berbagai media juga turut menjadikan foto tersebut sebagai konten berita, termasuk tulisan yang saat ini Anda baca. Fokus utama unggahan tersebut tentu bukan pada Anies ataupun sarung yang dikenakannya, melainkan pada buku yang tengah dibacanya.

Buku itu sendiri adalah respons atas kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016 lalu. Seperti namanya, isinya menerangkan perihal bagaimana demokrasi dapat mati. Tesisnya jelas, yakni demokrasi dapat mati apabila pemimpin otoriter terpilih dalam pemilu.

Bagi mereka yang pernah membaca, atau setidaknya mengetahui kandungan buku tersebut, tentu mulai menerka-nerka apakah Anies bermaksud menyampaikan pesan simbolis tertentu melalui unggahannya? Jika benar demikian, kepada siapa kiranya pesan itu ditujukan? Mungkinkah kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?

Kritik Simbolis?

Mungkin di sini ada yang bertanya, jika Anies memang bermaksud menyampaikan pesan khusus, mengapa tidak menyalurkannya dalam bentuk tulisan maupun orasi lisan?

Apabila kita melakukan kalkulasi dampak politik, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut. Alasannya jelas, itu untuk menghindari backlash yang akan memperburuk situasinya saat ini. Oleh karenanya, pesan melalui foto tentu akan lebih aman karena tidak memiliki keterangan tertulis ataupun lisan.

Selain itu, Jayeon Lee dalam tulisannya Presidents’ Visual Presentations in Their Official Photos juga memaparkan alasan mengapa pesan melalui foto digunakan. Lee menyebutkan bahwa presiden secara strategis dapat menyajikan pesan dari diri mereka secara visual melalui sebuah foto.

Menurut Lee, penyampaian pesan visual melalui foto dianggap penting karena adanya efek keutamaan visual (visual primacy effect), yakni gambar lebih mudah diingat dan dipercaya. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet dan media sosial juga menguatkan efek yang diberikan oleh penggunaan media visual.

Kendati tulisan Lee khusus menerangkan konteks presiden, rasionalisasi yang sama tampaknya dapat pula kita terapkan pada setiap politisi, khususnya mereka yang mendapatkan atensi luas publik dan dinilai berpengaruh.

Artinya, foto yang diunggah oleh Anies tampaknya ingin memanfaatkan efek keutamaan visual tersebut. Apalagi, dengan tidak memberi pesan melalui tulisan ataupun lisan, itu dapat menjadi benteng yang ampuh agar terhindar dari backlash.

Penjelasan yang lebih radikal (dalam) mengenai tulisan Lee dapat kita temukan dalam tulisan Roi Wagner yang berjudul Symbolic Animals. Mengutip Ernst Cassirer, Wagner menyebut manusia adalah animal symbolicum atau makhluk yang senantiasa memproduksi simbol. Konteks keterangannya sama dengan animal rationale dari Aristoteles, yakni rationale (rasional) memang merupakan sifat intrinsik dalam diri manusia.

Menurut Cassirer, simbol adalah medium yang menghubungkan manusia dengan realitas. Artinya, secara alamiah dan kontinu, manusia akan selalu memproduksi simbol agar dapat memahami dan membahasakan sesuatu.

Nah, konteks sifat intrinsik tersebut jelas yang dimanfaatkan Anies jika memang benar terdapat pesan khusus yang ingin disampaikan melalui unggahan fotonya. Pasalnya, tanpa diminta pun, publik selaku animal symbolicum memang akan secara naluriah untuk mencoba memaknai foto tersebut.

Apalagi, dengan statusnya sebagai salah-satu politisi paling populer, dan kondisi politik saat ini yang terkesan kurang demokratis, Anies tampaknya memainkan momentum unggah yang begitu cantik. Sebagai hasilnya, berbagai interpretasi kita lihat saat ini.

Kepada Siapa?

Melihat tren politik dunia di tengah pandemi Covid-19, menyebut pemerintahan Jokowi memiliki tendensi menerapkan politik otoriter sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Pada 20 Maret lalu, Yuval Noah Harari dalam tulisannya The World After Coronavirus telah menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 dapat menjadi preseden atas kebangkitan otoritarianisme.

Poin utama yang diungkapkan Harari adalah hadirnya surveillance state atau negara pengawasan. Itu terjadi karena tingkat penularan Covid-19 yang tinggi membuat pemerintah harus menjaga agar physical distancing tetap terjadi dengan menempatkan berbagai CCTV.

Uniknya, dengan adanya pandemi, Harari menyebutkan bahwa saat ini, baik pemerintah maupun masyarakat telah mengecualikan hak privasi untuk menghadirkan negara pengawasan.

Pun begitu dalam tulisan Florian Bieber yang berjudul Authoritarianism in the Time of the Coronavirus. Menurutnya, pandemi telah membuat berbagai negara, bahkan negara demokratis sekalipun untuk mengambil langkah-langkah represif seperti lockdown, pengerahan kepolisian dan militer, pemberian denda, hingga melakukan monitoring ketat.

Mengacu pada Harari dan Bieber, apakah konteks pandemi Covid-19 telah memberikan justifikasi kepada pemerintahan Jokowi untuk berlaku otoriter? Kita dapat menilainya masing-masing.

Namun, apabila kita merujuk pada berbagai analisis yang ada, tendensi tersebut sebenarnya telah tercium sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.

Thomas P. Power dalam tulisannya Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline, misalnya, mencatat Presiden Jokowi menggunakan cara-cara respresif untuk melawan polarisasi politik yang masif terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die menyebutkan bahwa polarisasi politik ekstrem adalah tanda dini dari autokrasi. Lantas pertanyaannya, mengapa polarisasi ekstrem ini menjadi tanda dini autokrasi?

Untuk menjawabnya kita dapat membayangkan bagaimana sistem imun dalam tubuh kita bekerja. Ketika tubuh diserang oleh mikroorganisme dan zat-zat asing yang disebut sebagai antigen atau bibit penyakit, serangkaian respons imun akan terjadi untuk melindungi tubuh agar tidak terinfeksi.

Nah, tubuh adalah gambaran dari pemerintah. Ketika pemerintah mendeteksi adanya bibit perpecahan yang bersifat destruktif, maka sistem imun dalam pemerintah akan bekerja dan membuatnya menjaga jarak, menolak, bahkan memerangi bibit destruktif tersebut.

Hal ini membuat pemerintah yang seharusnya menampung semua kepentingan, justru menjaga jarak dan menolak kepentingan-kepentingan yang dipandang berbahaya. Dengan jelas, praktik tersebut tidak menunjukkan politik demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi setiap kepentingan untuk dibawa ke ruang publik.

Sekalipun kepentingan itu nantinya ditolak, setidaknya terdapat upaya dialog terlebih dahulu, yang memperlihatkan bagaimana pemerintah mengakomodir kepentingan tersebut.

Konteks tersebut juga diungkap oleh Juwita Prastiwi dalam tulisannya Kemunduran Demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi. Prastiwi menyebutkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang digunakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017 lalu adalah kebijakan tidak demokratis karena Perppu tersebut memungkinkan pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa proses peradilan.

Lalu, ada pula penangkapan tokoh-tokoh politik dari kubu oposisi yang dituduh melakukan upaya makar. Kemudian, tidak ketinggalan kebijakan pemerintah dalam membatasi komunikasi dan internet ketika terjadi demonstrasi pada 21-22 Mei 2019 dan di Papua pada Agustus 2019.

Sekarang pertanyaannya, mungkinkah Anies sedang ingin menyampaikan pesan kepada pemerintahan Jokowi?

Menurut pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, foto yang diunggah Anies adalah sindiran politik untuk kondisi politik Indonesia saat ini. Namun menurutnya, sindiran tersebut lebih ditujukan kepada para oligark yang bercokol di kursi kekuasaan.

Pada akhirnya, sebagai animal symbolicum kita hanya dapat menerka-nerka apa yang dimaksud Anies dengan mengunggah foto tersebut. Bisa jadi juga foto itu memang tidak memiliki pesan khusus seperti yang diulas dalam tulisan ini. (R53)