Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pembahasan capres bisa di sejam terakhir. Lantas, mungkinkah beredarnya nama capres sejak akhir 2019 hanya untuk konten media massa dan hiburan masyarakat?

“Sometimes I think the human animal doesn’t really need food or water to survive, only gossip.” – Steve Toltz, novelis asal Australia

Ketika melakukan media visit ke PinterPolitik.com pada 8 April 2022 lalu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku risau dengan skema penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Indonesia belakangan ini. Tidak ada pengujian terbuka terhadap mereka yang ingin menjadi kandidat. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, misalnya, nama Sandiaga Uno dan KH Ma’ruf Amin bahkan tiba-tiba muncul.

Kerisauan tersebut juga diungkap berbagai pihak. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, misalnya, turut mendorong partai politik untuk mendeklarasikan koalisi dan capres-cawapres 2024 lebih dini.

“Dampaknya positif, rakyat diberikan waktu yang luas untuk menilai, memilih, dan memutuskan pasangan yang tepat untuk dipilih,” ungkap Ujang pada 4 Agustus 2022 lalu.

Namun, pernyataan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) tampaknya mengubur harapan itu. Dalam acara peluncuran Kanal Pemilu Terpercaya CNN Indonesia, Zulhas sempat menyentil Menko Polhukam Mahfud MD dengan menyebut pencalonan capres-cawapres bisa di detik-detik akhir.

“Pak Prof Mahfud punya pengalaman, capres itu sejam terakhir, ‘iya kan Prof, ya?’ Sejam terakhir itu baru putus itu siapanya,” ungkap Zulhas pada 1 Agustus 2022.

Bertolak dari pernyataan Zulhas, lantas untuk apa berbagai elite politik melempar nama kandidat sejak akhir 2019?

Evolusi Sang Penguasa

Mengutip ilmuwan politik Amerika Serikat (AS) Francis Fukuyama, apa yang membuat demokrasi menjadi sistem politik yang begitu digemari adalah kemampuannya dalam memberikan kebebasan.

Dalam bukunya yang fenomenal, The End of History and the Last Man, Fukuyama menyebut demokrasi dapat menjawab isothymia, yakni hasrat individu untuk dihormati dan diperlakukan secara setara dengan orang lain.

Oleh karenanya, dalam demokrasi, khususnya setelah Revolusi Prancis, adagium Latin “vox populi, vox dei” atau “suara rakyat adalah suara tuhan” menjadi suara lantang jika kekuasaan (baca: pemerintah) mencoba untuk mencerabut kebebasan masyarakat.

Namun, menariknya, seperti tesis biolog terkemuka Charles Darwin, sama dengan spesies yang terus beradaptasi dan berevolusi, kekuasaan juga berevolusi agar dapat tetap mencengkeram rakyatnya.

Kita dapat melihat pengejawantahan tesis itu dalam buku Burhanuddin Muhtadi yang berjudul Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural.

Menurut Burhanuddin, keputusan-keputusan dalam membentuk koalisi partai maupun penentuan kandidat capres-cawapres dilakukan secara tertutup atau dikenal dengan istilah smoke-filled room. Keputusan diambil oleh elite politik tanpa melibatkan ruang partisipasi dari kader dan konstituen partai secara luas.

Dalam testimoninya yang berjudul Menyembuhkan Demokrasi Gagal di buku itu, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut frasa “mencari kesamaan visi dan platform” dari para elite politik merupakan suatu kebohongan. Itu hanyalah hasrat perburuan kekuasaan yang dibungkus dengan narasi komunikasi yang manis.

Terkhusus di Indonesia, akar smoke-filled room dapat kita rujuk pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945, yang menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, penentuan kandidat pada dasarnya berada di tangan para elite partai politik.

Simpulan ini persis seperti yang digambarkan dalam elite theory, yakni minoritas kecil yang terdiri dari elite ekonomi dan politik memegang kekuasaan paling besar. Tidak mengherankan kemudian apabila elite theory menyebut demokrasi sebagai utopia. Frasa “vox populi, vox dei” tampaknya hanya ada di rak-rak perpustakaan.

Kembali mengutip buku Burhanuddin Muhtadi. Persoalan ini terjadi karena partai politik yang merupakan instrumen penting demokrasi justru gagal mendemokratisasi dirinya sendiri. “Inilah paradoks demokrasi kita,” tulisnya.

Burhanuddin, misalnya, menyinggung fenomena partai politik yang kesulitan melakukan regenerasi ketua umum. Dalam literatur ilmu politik, ini dikenal dengan personalisasi partai.

Di PDIP ada Megawati Soekarnoputri, Gerindra ada Prabowo Subianto, NasDem ada Surya Paloh, dan Demokrat ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – sekarang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). PAN sempat mengalaminya bersama Amien Rais. Namun, terpilihnya Zulhas pada Munas 2020 meruntuhkan dominasi sang Bapak Reformasi.

Setelah membahas persoalan ini panjang lebar, kembali pada pernyataan Zulhas, jika penentuan capres-cawapres dapat dilakukan elite di akhir waktu, untuk apa berbagai elite menebar nama sejak akhir 2019?

Hanya untuk Hiburan?

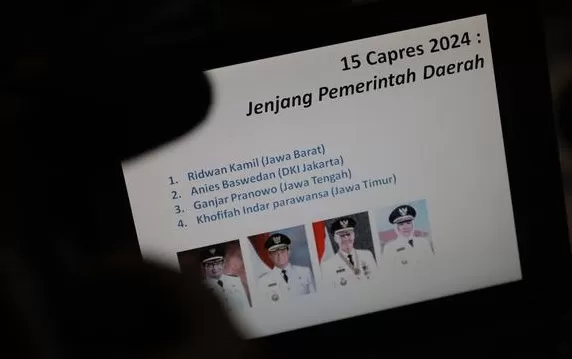

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik dari berbagai elite partai, tebaran nama-nama tersebut ternyata untuk kepentingan konten media massa.

Seperti yang dibahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, PDIP Sadar Puan akan Kalah?, saat ini, berbagai diskursus kita soal capres-cawapres sebenarnya tidak relevan karena partai politik sedang fokus untuk lolos verifikasi KPU.

Sedikit mengulang, meraih RI-1 atau RI-2 sebenarnya bukanlah target utama partai politik. Dalam realitanya, karena membutuhkan logistik yang sangat besar, capres-cawapres hanya menjadi target 3-5 partai terbesar.

Yang menjadi target utama partai politik adalah pemilihan legislatif (pileg) dan pilkada. Partai perlu mengamankan kursi sebanyak-banyaknya di Senayan dan menempatkan kadernya sebagai Kepala Daerah.

Di titik ini, sekiranya ada yang menaruh sinis. Mungkin banyak yang bertanya, “lalu untuk apa partai sudah membangun koalisi atau menyebut nama?”

Ada dua jawaban untuk itu.

Pertama, dalam riwayatnya, koalisi partai politik di Indonesia bersifat sangat cair. Koalisi dapat terbentuk dan bubar dengan cepat.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), misalnya, berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Litbang PinterPolitik, koalisi ini tidak solid dan kemungkinan akan bubar. Ihwal ini juga sudah dikemukakan secara terbuka oleh berbagai elite partai lainnya.

Kedua, seperti yang disebutkan sebelumnya, itu untuk kepentingan konten media massa. Mengutip Brian McNair dalam bukunya An Introduction to Political Communication, media massa merupakan alat “persuasi kesadaran”.

Nama-nama kandidat sengaja ditebar elite politik agar tertanam di ingatan dan kesadaran publik. Tujuannya? Agar tercipta kesadaran kolektif bahwa nama-nama itu yang akan menjadi capres-cawapres di 2024.

Nantinya menjelang pendaftaran capres-cawapres di KPU pada 2023, kembali mengutip smoke-filled room, elite politik tinggal menentukan mana nama yang paling potensial. Ini menjawab kenapa Ma’ruf Amin tiba-tiba muncul di akhir waktu. Menurut berbagai pihak, itu adalah keputusan elite politik pendukung Jokowi agar mantan Wali Kota Solo itu tidak diserang sentimen anti-Islam.

Namun, mungkin ada yang tetap bertanya, “lalu bagaimana dengan elektabilitas? Bukankah itu adalah variabel yang sangat penting?”

Benar itu penting, tapi kembali mengutip Brian McNair, opini publik soal elektabilitas dapat dibentuk dan dimanipulasi. Ini telah dibahas panjang lebar dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Operasi Intelijen di Balik Pilpres 2024.

Telah dibahas bahwa persepsi-persepsi politik, seperti popularitas dan elektabilitas sebenarnya adalah buah dari strategi pemenangan. Itu adalah operasi penggalangan intelijen yang disebut dengan “cipta kondisi”.

Terakhir, ada satu penjelasan penting yang membuat persuasi kesadaran dapat dilakukan, yakni masyarakat suka bergosip. Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Cat Pesawat Presiden, Apa Salahnya?, telah dijelaskan bahwa aktivitas bergosip telah ada sejak awal peradaban manusia.

Ketika dulu belum ada majalah, internet, gawai, dan seterusnya, gosip berperan sebagai sarana hiburan dan pembentuk kohesi masyarakat. Mengutip pernyataan sejarawan Yuval Noah Harari, tingginya minat masyarakat pada isu-isu politik, membuat tebaran nama kandidat 2024 menjadi gosip yang sulit untuk tidak dibicarakan.

Well, sebagai penutup, ada satu kesimpulan penting dan menohok yang dapat ditarik. Hingar bingar pembahasan berbagai pihak, termasuk elite politik soal nama-nama capres-cawapres selama ini tampaknya merupakan “omong kosong” semata. (R53)