Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bersama negara-negara anggota G7 lainnya – Jerman, Jepang, Prancis, Britania Raya (Inggris), Kanada, dan Italia – sepakat untuk mendorong program pembiayaan infrastruktur yang diberi nama Build Back Better World (B3W). Program ini disebut menjadi penantang bagi program yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping pada tahun 2013, yakni One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI).

“全身上下总有中国货” – MaSiWei, “Made in China” (2017)

Bagi para penggemar film yang menyukai sejarah, film-film yang bertemakan situasi-situasi historis tertentu pasti mampu menarik perhatian mereka. Sebenarnya, ada banyak film-film yang memiliki latar belakang pada periode waktu di masa lampau.

Salah satu film yang didasarkan pada latar belakang masa lalu adalah The Man from U.N.C.L.E. (2015). Film yang dibintangi oleh Henry Cavill dan Armie Hammer ini merupakan film mata-mata yang menggunakan Perang Dingin sebagai setting-nya – tepatnya pada tahun 1963 kala persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet memuncak.

Persaingan antara dua negara adidaya kala itu tergambar cukup baik dalam karakter yang ditonjolkan oleh Cavill (mata-mata AS) dan Hammer (mata-mata Uni Soviet). Setidaknya, elemen rivalitas paling terlihat ketika keduanya saling berusaha memata-matai satu sama lain dengan teknologi paling mutakhir negaranya masing-masing.

Dalam persaingan seperti itu, pokoknya, pihak rival tidak boleh lebih unggul daripada kita. Meski Perang Dingin telah lama berlalu, karakteristik persaingan seperti ini mungkin kembali muncul di masa kontemporer kini.

Bagaimana tidak? Presiden AS Joe Biden beberapa waktu lalu menghadiri sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) G7 (Grup 7) bersama sejumlah negara yang secara tradisional “dekat” dengan AS, seperti Jerman, Jepang, Britania Raya (Inggris), Prancis, Kanada, dan Italia. Uniknya, KTT kali ini disebut-sebut mulai menempatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara yang perlu “dikeroyok”.

Baca Juga: Jokowi Mau “Gratisan” Biden?

Soal asal-usul pandemi Covid-19, misalnya, G7 ingin investigasi lebih dalam dilakukan di Tiongkok – setelah selama ini investigasi World Health Organization (WHO) beberapa kali tidak menemui hasil yang pasti. Selain itu, G7 juga menyepakati sebuah kerangka pembiayaan infrastruktur internasional yang diberi nama mirip dengan program infrastruktur domestik Biden, yakni Build Back Better World (B3W).

Sontak saja, dicanangkannya B3W ini menarik perhatian sejumlah ahli dan pengamat politik internasional. Pasalnya, B3W ini disebut-sebut bakal menjadi penantang program infrastruktur Tiongkok yang telah lebih dulu dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 silam, yakni One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI).

Menariknya, bukan tidak mungkin kemunculan B3W ini mempengaruhi arah kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia. Pasalnya, selama ini, tema pemerintahan Jokowi selalu diisi dengan pembangunan infrastruktur domestik yang sebagian juga mendapatkan dana pinjaman dan investasi dari program BRI ala Tiongkok.

Lantas, apakah mungkin – dengan kehadiran B3W – pemerintahan Jokowi kini mendapatkan alternatif di luar BRI? Mungkinkah B3W dari AS menjadi pilihan Jokowi selanjutnya? Atau, malah tetap kukuh dengan BRI dari Tiongkok?

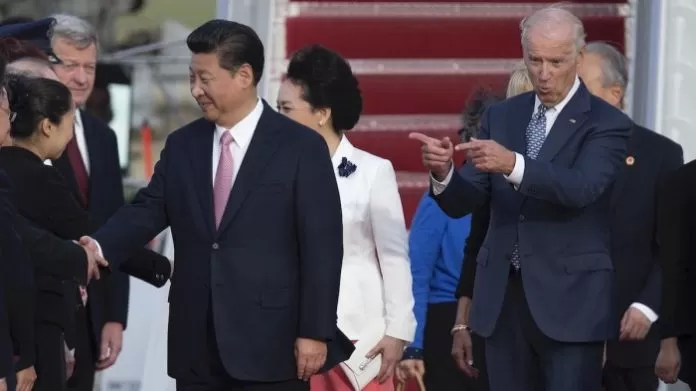

Laga Biden vs Xi

Kemunculan B3W dari pemerintahan Biden bersama negara-negara G7 ini bisa jadi merupakan hal yang wajar. Pasalnya, dengan dinamika geopolitik saat ini, Tiongkok dinilai bakal bisa menjadi penantang sejati bagi hegemoni dan dominasi AS yang telah berjalan berpuluh-puluh tahun.

Seperti apa yang pernah dijelaskan oleh A.F.K. Organski dalam teorinya yang bertajuk power transition theory (teori pergeseran kekuatan), negara-negara yang memiliki potensi akan berusaha menantang negara kekutaan lama yang telah mendominasi karena tidak puas dengan tatanan yang ada. Dengan potensi yang cukup, pergeseran kekuatan dominan akan terjadi dengan kekuatan lama tergantikan oleh kekuatan baru.

Hal ini pernah terjadi setelah Perang Dunia II berakhir. Britania Raya kala itu disebut-sebut menjadi kekuatan hegemoni terbesar di dunia pra-Perang Dunia II. Namun, transisi terjadi ketika AS dan Uni Soviet bangkit dengan kekuatan yang lebih superior setelah memenangkan Perang Dunia II.

Sebenarnya, pergantian kekuatan hegemoni seperti ini ialah hal yang wajar. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh John J. Mearsheimer dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, negara-negara ini akan berusaha memaksimalkan kekuatan mereka masing-masing di tengah ketidakpastian anarki politik internasional.

Namun, ada yang menarik dari pergeseran hegemoni dari Britania Raya ke AS pasca-Perang Dunia II. Banyak ahli yang menganggap bahwa negara yang dulunya memiliki wilayah kolonial di seluruh penjuru dunia itu tidak terlalu memusingkan kebangkitan AS karena masih memiliki tingkat kepuasan (satisfaction) dengan kesamaan preferensi.

Baca Juga: Jokowi dan Siasat Ideologis Biden di Asiahttps://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pinterpolitik&dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1403719401954856966&lang=id&origin=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com%2Fin-depth%2Fbiden-tantang-xi-jinping-jokowi&sessionId=ab1c4f1beea5e63aa0a6d337ede304b491e9bb09&siteScreenName=pinterpolitik&theme=light&widgetsVersion=2582c61%3A1645036219416&width=550px

Mungkin, AS dan Britania Raya masih memiliki preferensi yang sama, yakni sebuah tatanan yang disebut oleh Mearsheimer sebagai tatanan dunia liberal (liberal international order). Boleh jadi, inilah mengapa hal yang berbeda terjadi pada persaingan kekuatan antara AS dan Tiongkok.

Tiongkok sebagai negara potensial memiliki sejumlah ketidakpuasan (dissatisfaction) dan berusaha menantang tatanan liberal ala AS dan negara-negara Barat. Nada sikap seperti ini sempat diungkapkan ketika menganggap negara-negara G7 sebagai sekumpulan negara yang berusah mendikte negara-negara lain.

Tiongkok disebut memiliki tatanan dunia yang agnostik (agnostic order). Dengan kekuatan yang dimilikinya, Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul Bound to Fail menjelaskan bahwa negara Tirai Bambu tersebut hendak membangun sebuah tatanan tandingan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip universal ala AS – seperti demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia (HAM).

Dikotomi antara dua tatanan ini pun bisa saja kembali terlihat di antara B3W dan BRI. Dnyanesh Kamat dalam salah satu tulisannya di Asia Times menyebutkan bahwa B3W ala Biden ini bukan tidak mungkin akan menerapkan sejumlah persyaratan bagi negara pesertanya, yakni penerapan prinsip-prinsip seperti demokrasi, anti-korupsi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan HAM.

Lantas, bila perbedaan antara B3W dan BRI benar demikian, program pembiayaan infrastruktur yang mana yang akan lebih dipilih oleh pemerintahan Jokowi? Tatanan mana yang lebih menguntungkan kepentingan infrastruktur ala Jokowi?

Jokowi Pilih Mana?

Bila ke depannya dunia akan diisi oleh dua tatanan yang berbeda – tatanan liberal dan tatanan agnostik – seperti apa yang diramalkan oleh Mearsheimer, bukan tidak mungkin Indonesia akan terpaksa memilih salah satu di antara keduanya. Hal yang menarik dibahas kemudian adalah tatanan dunia yang bagaimana yang lebih menarik bagi pemerintahan Jokowi di Indonesia.

Apakah Jokowi akan memilih B3W atau tetap bersikukuh dengan BRI sebagai kerangka pembiayaan infrastruktur domestik? Pertanyaan ini mungkin menjadi mudah dijawab bila mengamati arah kebijakan dan politik luar negeri Jokowi selama ini.

Berdasarkan penjelasan sejumlah pakar – seperti Benjamin Bland dan Ralf Emmers, pemerintahan Jokowi cenderung memiliki arah politik luar negeri yang pragmatis. Artinya, pemerintah Indonesia kini lebih menganggap kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan domestik semata.

Bila benar pemerintahan Jokowi cenderung pragmatis dalam politik luar negeri yang dijalankannya, bukan tidak mungkin pemerintah Indonesia lebih bersikukuh dengan BRI. Apalagi, bila benar B3W memiliki sejumlah persyaratan, pembiayaan infrastruktur ala Biden bisa saja mengancam kepentingan lain di Indonesia.

Politik luar negeri pun merupakan sebuah permainan dua tingkat (two-level game) – seperti apa yang disebutkan oleh Robert Putnam dalam tulisannya yang berjudul Diplomacy and Domestic Politics. Dengan tekanan dari B3W (tingkat internasional), bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi juga harus berhadapan dengan kepentingan politik sejumlah kelompok (tingkat domestik) yang cenderung menginginkan kemunduran demokrasi terjadi.

Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi pada tahun 2019, misalnya, bisa saja berlawanan dengan prinsip-prinsip ala pemerintahan Biden yang lebih menginginkan adanya upaya anti-korupsi yang lebih kuat. Meski begitu, revisi UU KPK kala itu justru kerap dianggap menjadi kepentingan banyak elite politik yang bisa saja turut menekan Jokowi.

Meski begitu, Biden boleh jadi tidak hanya diam saja apabila Jokowi berakhir lebih memilih BRI. Pasalnya, pengaruh dan kekuatan AS tidak hanya ada di tingkat internasional, melainkan juga tingkat domestik.

Baca Juga: Jokowi “Lirik” Diplomasi Iklim Biden?

Walaupun pemerintahan Jokowi bisa jadi lebih memilih kebijakan-kebijakan pragmatis yang mengancam prinsip demokrasi dan perlindungan HAM, isu-isu keadilan dan lingkungan tetaplah isu seksi bagi masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dari bagaimana tekanan dari sejumlah elemen masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih terus konsisten dengan prinsip-prinsip liberal ala pemerintahan Biden.

Terbaru, misalnya, Amnesty International Indonesia mengirimkan surat terbuka pada Jokowi terkait penonaktifan pegawai-pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dinilai tidak adil. LSM satu ini bisa saja menggunakan jaringan dan kekuatannya untuk terus menekan pemerintahan Jokowi.

Uniknya lagi, Amnesty International jugalah salah satu LSM yang didukung oleh sejumlah pemerintah negara Barat, termasuk AS. Meski tetap menekankan independensinya, LSM ini juga dikabarkan menerima dana dari pemerintah Britania Raya dan pemerintah AS.

Belum lagi, AS juga memiliki kerangka pendanaan yang ditujukan untuk para LSM melalui United States Agency for International Development (USAID). Proyek Lestari Indonesia, misalnya, merupakan program dari USAID untuk mendorong kebijakan pro-lingkungan di Indonesia.

Menariknya, USAID juga diduga memiliki motif politik tertentu sebagai lembaga bantuan pembangunan. Di Meksiko, misalnya, USAID mendanai sebuah kelompok anti-korupsi Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad yang disebut-sebut oleh pemerintah Meksiko sebagai organisasi yang mendorong sebuah upaya kudeta.

Bukan tidak mungkin, luasnya jaringan elemen masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip liberal ini dapat menjadi kekuatan lunak (soft power) bagi pemerintah AS. Ini pun menjadi sesuatu yang tidak dimiliki oleh Tiongkok – dengan berbagai sentimen negatif di Indonesia yang turut tersebar melalui pemberitaan media, baik nasional maupun asing.

Ya, terlepas dari besarnya soft power AS ini yang bisa saja dikerahkan oleh Biden, bukan tidak mungkin AS bisa mendorong cara-cara yang pragmatis juga – mengingat penjelasan Mearsheimer yang menyebutkan bahwa tatanan ideologis seperti liberal bisa saja berubah menjadi agnostik di dunia yang multipolar. Menarik untuk diamati ke mana langkah Biden dengan B3W-nya ini. (A43)

Baca Juga: ‘Amunisi’ Biden Bayangi Jokowi?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.