“Kebencian dan perilaku bigot bukan sisa masa lalu yang dikuasai takhayul, tapi seunggun api yang hidup – yang mudah datang dan membakar,” Adam Gopnik

PinterPolitik.com

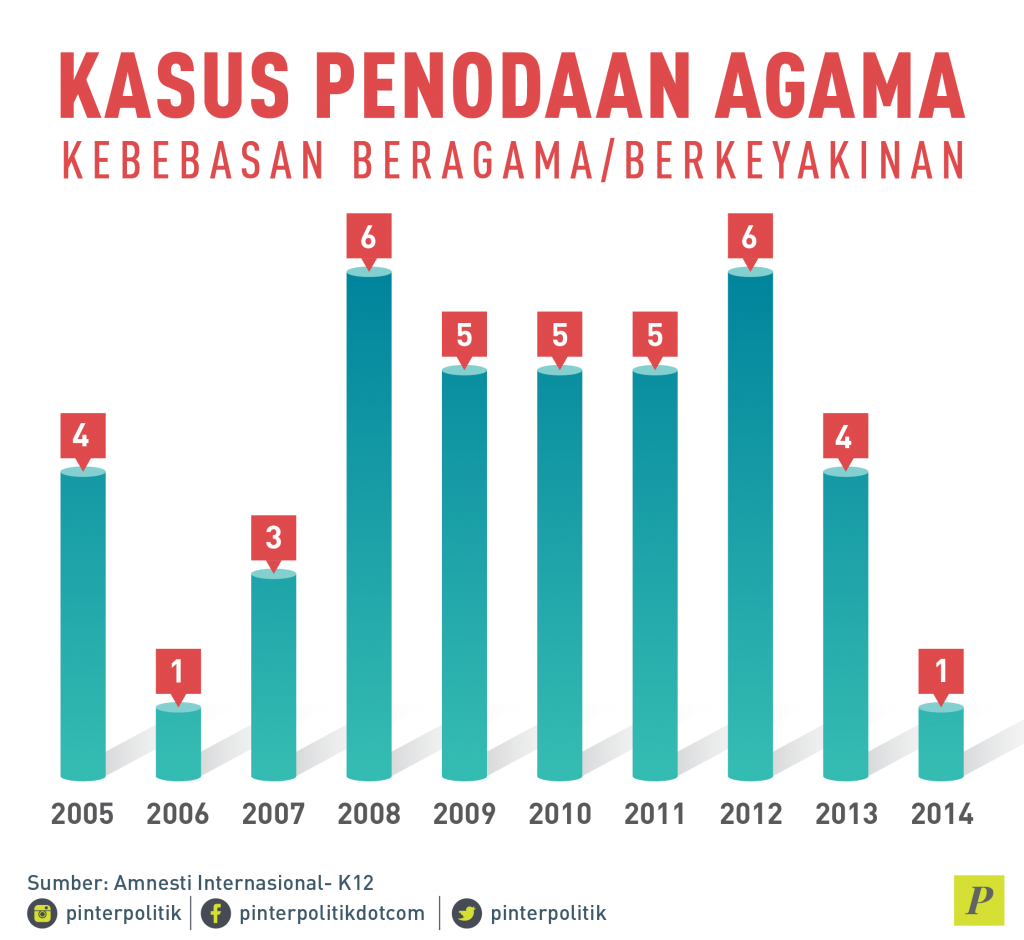

Sejak 2005, selain Ahok, sebanyak 106 individu diadili dan dihukum menggunakan undang-undang penodaan agama di Indonesia. Salah satunya Tajul Muluk, pemimpin keagamaan Muslim Syiah di Sampang, Jawa Timur. Tidak hanya dipenjara, dia dan sekitar 20 warga desa lainnya, termasuk keluarganya, diusir dari desa dan dilarang kembali oleh massa yang sebelumnya menyerang kediaman mereka.

Tidak ada dialog sebelum serangan yang terjadi Desember 2011 itu. “Saya selalu siap dan bersedia untuk berdiskusi atau berdebat tentang isu apapun dengan kelompok Islam lainnya. Saya siap jika ulama lainnya tidak setuju dengan saya, namun saya sangat kecewa karena mereka memidanakan dan mengadili saya ketimbang berdebat dengan saya.” Katanya kepada pihak Amnesty Internasional.

Setahun setelah penyerangan, pada 1 Januari 2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang mengeluarkan fatwa bahwa Tajul Muluk telah menyebarkan “ajaran menyimpang”. Kemudian, Maret 2012, Kepolisian Daerah Jawa Timur menuntut Tajul atas dugaan penodaan agama berdasarkan Pasal 156(a) KUHP. Atas tuduhan tersebut, 12 Juli 2012, Pengadilan Negeri (PN) Sampang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Tajul Muluk. Tajul naik banding, namun Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya dan Mahkamah Agung menggugurkannya. Sial pula, Pengadilan Tinggi Surabaya malah menambah hukuman untuk Tajul menjadi 4 tahun penjara. PT Surabaya berdalih, hal tersebut dilakukan agar memiliki “efek jera”.

Pasal Penodaan Agama, Sampai ke Media Sosial

“UU Penodaan Agama” atau yang secara resmi terdaftar sebagai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama disahkan oleh Presiden Soekarno pada 27 Januari 1965. Kemudian, pada tahun 1969, perpres tersebut diundangkan berdasar Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 1969.

Menurut UU tersebut, pada dasarnya, masyarakat Indonesia dilarang menghina agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Pasal 1 undang-undang tersebut berbunyi, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Kemudian pada pasal 4, undang-undang tersebut menyatakan bahwa barangsiapa melanggar pasal 1, bakal “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Pada tahun 1966, pemerintah menjadikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai dasar bagi pembuatan pasal 156(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bagian V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Memasuki era teknologi informasi, ihwal penghinaan terhadap agama di dunia maya diatur lewat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28(2) UU ITE berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

UU Penodaan Agama Pengebiri Keadilan

Dari 41 kasus yang dicatat Amnesty Internasional, sebanyak 33 kasus terkait penodaan terhadap agama Islam, 1 kasus terkait Kristen, 1 kasus terkait Katolik, dan 1 kasus terkait Hindu. Rata-rata tertuduh penoda agama didera hukuman 35,15 bulan (sekitar 3 tahun).

Sandy Hartono dicatat sebagai tertuduh yang diganjar hukuman terlama. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2011 Nomor : 347/Pid.B/2011/PN.PTK, dia terbukti membuat akun facebook palsu dan memasukkan gambar-gambar maupun kalimat yang berisikan penghinaan terhadap agama Islam. Dia didakwa pasal berlapis, pasal 156(a) KUHP dan pasal 28(2) UU ITE dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta.

Alih-alih melindungi umat beragama, Amnesty International menganggap, penggunaan UU Penodaan Agama di Indonesia untuk ekspresi yang dinilai menodai agama, atau menghina atau menistakan agama tertentu, bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menghormati dan melindungi kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama dan berkepercayaan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal tersebut juga melanggar persamaan di hadapan hukum.

Selain itu, mengadili individu, baik karena ekspresi damai maupun kepercayaan mereka yang dianggap menodai agama, berkontribusi pada terciptanya suasana intoleransi agama di Indonesia. Alih-alih bermaksud untuk melindungi pemeluk agama tertentu dari perlakukan hina dan untuk dapat memeluk agamanya dengan tenang dan nyaman, UU Penodaan Agama dan UU ITE tersebut malah rawan dipolitisasi untuk menyerang kelompok tertentu yang “tidak sejalan” dengan agama-agama yang diakui pemerintah – Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Pada banyak kasus, terdakwa kasus penodaan agama merupakan masyarakat yang memeluk agama minoritas.

Menurut Jackson Preece, penulis Minority Rights: Between Diversity and Community, minoritas adalah identitas yang lebih tepat dibaca dari konstruksi politis. Bagi Preece, minoritas merujuk kepada kelompok yang dikeluarkan secara politis (political outsiders) dari tatanan politik yang dominan.

Katolik abad pertengahan melabeli orang-orang yang memiliki kepercayaan tapi tidak berhubungan dengan Gereja Katolik sebagai minoritas. Di negara-negara dinasti, label minoritas disematkan kepada mereka yang tidak mentaati paham keagamaan yang dipercayai oleh pangeran yang berdaulat. Dalam kekaisaran Eropa, minoritas adalah mereka yang tidak memiliki ciri nyata peradaban Eropa.

Di era yang lebih kontemporer, fakta politik menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap mereka yang dilabeli minoritas seringkali dilakukan oleh kelompok yang dominan secara politis dan memiliki kekuasaan untuk menyatakan bahwa yang di luar mereka merupakan kelompok yang lemah, yang harus disantuni secara positif, atau secara negatif harus diwaspadai sebagai kelompok yang merusak ketertiban politik.

(Lihat juga: Penghayat Kepercayaan Gugat Pasal Diskriminatif)

Pemerintah Sebagai Pelanggar Hak Beragama/Berkeyakinan?

Di Ciamis, Sebastian Joe bin Abdul Hadi mesti mendekam selama 5 tahun di penjara lima tahun atas tuduhan penodaan agama yang menimpanya pada tahun 2012. Pada pertengahan tahun, Front Pembela Islam (FPI) menuduhnya telah membuat pernyataan di Facebook yang menghina Islam. Menurut FPI juga, lewat akun facebooknya itu Joe telah menciptakan sebuah agama baru.

Tidak tanggung-tanggung, sekitar 20 anggota FPI cabang setempat bersama sejumlah petugas polisi menggerebek rumah Joe pada 3 Juli 2012. Mereka menyatakan rumah itu sebagai markas sekte aliran sesat. Lalu, Joe dibawa ke Kantor Polisi Resor Ciamis dan dituntut dengan tuduhan penodaan agama. Pada masa persidangan, anggota FPI dan Laskar Pembela Islam turut hadir. Istri Joe juga terkena imbas.

Joe digelandang ke pengadilan. Joe dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara berdasarakan Pasal 156(a) KUHP. Dan lagi-lagi, ketika naik banding, PT Bandung meningkatkan hukumannya hingga lima tahun. Selain penodaan agama, PT menganggap, Joe telah “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” berdasarkan Pasal 28(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik (UU ITE).

Di persidangan, Joe menyatakan, dia percaya unggahannya di Facebook selaras dengan “haknya atas kebebasan berpikir, berkeyakinan atau menganut kepercayaan pilihannya dan kebebasan menjalankan agama atau kepercayaannya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya.”

Pernyataan Joe tidak berlebihan, kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan hak dasar setiap manusia. Konstitusi Negara Republik Indonesia serta dua persetujuan internasional juga telah menjamin hak tersebut. Pertama, Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan. Kedua, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005.

Hak tersebut meliputi kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan dan pengajaran secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.

Penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar seseorang untuk beragama/berkeyakinan yang dilakukan baik oleh institusi negara maupun warga negara merupakan tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan.

Tindakan diskriminasi juga termasuk bagian dari pelanggaran. Menurut Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskrimasi adalah “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Ada yang #masihingat Tajul Muluk? Atau, kasus penyerangan warga penganut keyakinan Syiah di Sampang? Baca: https://t.co/Da8n9WmtCE pic.twitter.com/rPSw3ePxjt

— KONTRAS (@KontraS) May 10, 2017

Kisah Joe, Tajul, dan Ahok adalah tiga dari sekian banyak kasus orang yang hak kebebasannya dikebiri – utamanya oleh keberadaan pasal penodaan agama.

Sepanjang tahun 2016, menurut Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Minoritas Keagamaan Di Indonesia yang dibuat SETARA Institute, terjadi 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, jumlah peristiwa pelanggaran terjadi sebanyak 196 peristiwa, sedangkan tindakan pelanggaraan sebanyak 236.

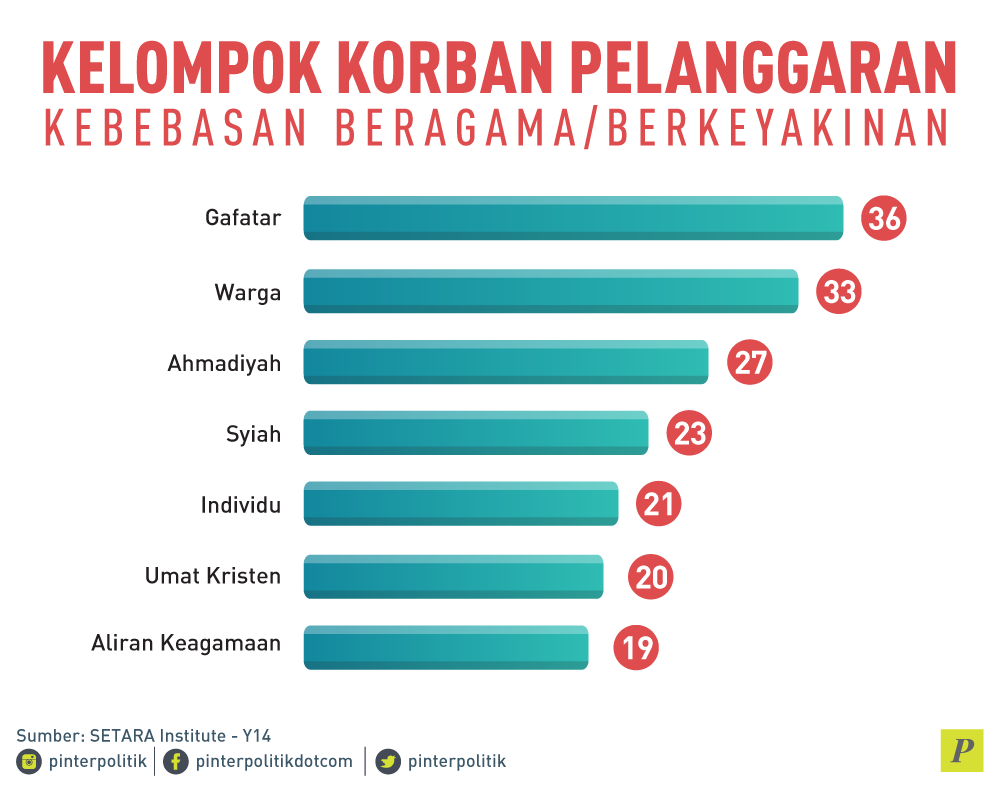

Dari segi korban, pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2016 menimpa 16 kelompok dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menjadi kelompok terbesar yang menjadi korban pelanggaran.

Setelah Gafatar, Ahmadiyah, umat kristen, kelompok warga, aliran keagamaan, dan Syiah mengisi lima besar korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Keempatnya merupakan kelompok yang selalu mengalami pelanggaran dalam riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang diselenggarakan SETARA. Secara keseluruhan, 16 kelompok tersebut menjadi objek dalam 203 peristiwa pelanggaran.

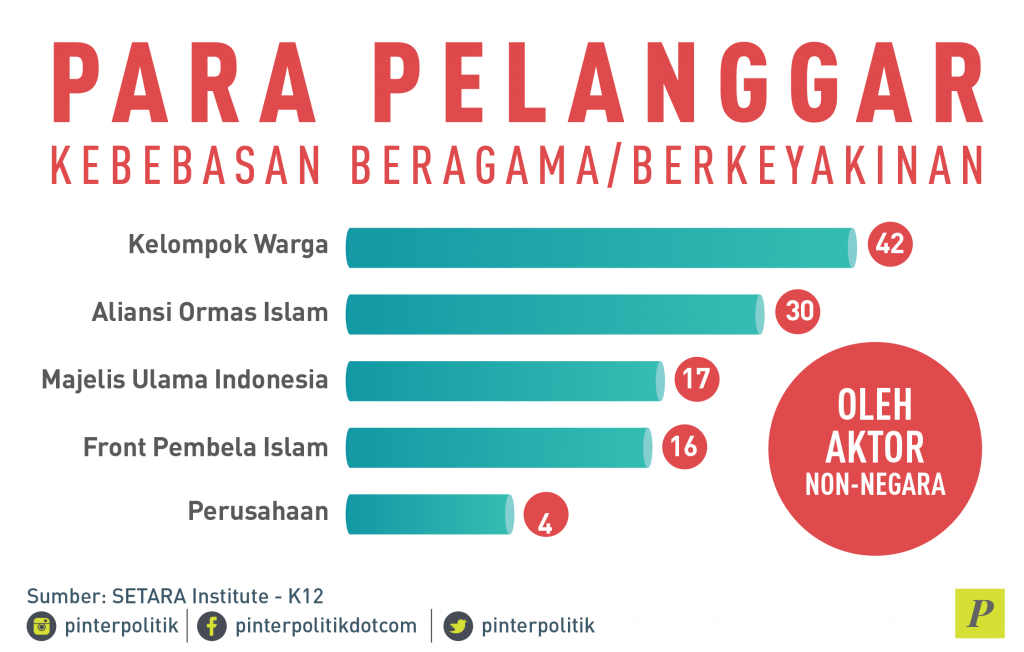

Dari segi pelaku, sebanyak 130 tindak pelanggaran ini dilakukan oleh aktor non-negara yang meliputi tindak pidana, pernyataan publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning) oleh tokoh masyarakat, dan intoleransi. Dalam berbagai peristiwa, para pelaku yang terlibat dapat diperas menjadi 19 kategori aktor non-negara.

Kategori kelompok warga menjadi aktor terbanyak (42 tindakan) tindak pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam kategori aktor non-negara. Menurut SETARA, kompleksitas di balik tingginya pelanggaran oleh kelompok warga menunjukkan, energi horizontal konflik agama/keyakinan terpendam secara laten di tengah-tengah masyarakat.

Setelah kelompok warga, SETARA mencatat 3 organisasi massa yang mendiami 5 peringkat teratas ketogori aktor non-negara, yakni Aliansi Ormas Islam (30 tindakan), MUI (17 tindakan), dan FPI (16 tindakan). Ketiga organisasi ini kerap melakukan, baik tuduhan-tuduhan penyesatan, ujaran kebencian, maupun.

Tindakan pelanggaran oleh ketiga organisasi tersebut tampak dilakukan secara masif. Penyebabnya, ketiga organisasi tersebut memiliki kecenderungan untuk menggunakan dogma-dogma keagamaan untuk memicu terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. MUI sendiri memiliki otoritas keagamaan yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan fatwa penyesatan dan pengharaman yang dapat memicu pelanggaran lanjutan oleh kelompok-kelompok warga intoleran. Karena itu pula, mereka kerap menjadi katalisator bagi aktor-aktor non-negara lainnya untuk melakukan pelanggaran.

Selain aktor non-negara, para penyelenggara negara juga kerap menjadi aktor tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Dari total 270 tindakan pelanggaran, 140 pelakunya adalah aktor negara. Mereka melakukan tindakan yang meliputi, baik tindakan langsung/aktif (by commission), tindakan pembiaran (by omission), pernyataan condoning dari pejabat publik, maupun pembuatan peraturan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/kekerasan (by rule/judiciary).

Kepolisian menjadi pelanggar tertinggi dengan jumlah tindakan sebanyak 37. Sebagian besarnya meliputi tindakan pembiaran sebanyak 16 kali. Sisanya meliputi tindak kriminalisasi keyakinan, penyesatan, dan pemaksaan keyakinan.

Peringkat kedua ditempati pemerintah kabupaten/kota (pemkab/kota). Tiga tindakan pelanggaran yang secara signifikan dilakukan oleh pemkab/kota ialah pemberlakukan kebijakan diskriminatif (9 tindakan), kebijakan diskriminatif (7 tindakan), dan pemaksaan melaksanakan ibadah (6 tindakan).

Ironisnya, pejabat tinggi selevel wakil presiden (wapres) juga masuk dalam laporan SETARA. Tahun lalu, Wapres mengeluarkan pernyataan condoning dengan mengarahkan para pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yang banyak mendiami wilayah Mempawah, Kalimantan Barat, untuk tidak lagi mengikuti “aliran sesat”. Menurutnya, mereka perlu dibina oleh para tokoh agama.

Angka-angka di atas memperlihatkan bahwa, pada tahun 2016, jaminan perlindungan minoritas keagamaan masih dan semakin buruk. Ditambah juga, pada 2016, terjadi peningkatan secara signifikan dalam jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak-hak minoritas keagamaan.

Tragisnya, para penyelenggara negara juga terlibat secara signifikan dalam berbagai tindak pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Padahal, negara wajib melindungi warga negaranya dalam beragama/berkeyakinan. Penyelenggara negara secara ideo-normatif merupakan pemangku kewajiban dalam hak asasi manusia. Dalam kerangka itu, seluruh tindakan politik yuridis yang diambil oleh negara harus suportif dan kontributif terhadap perlindungan hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Hal tersebut dijamin dalam dasar negara UUD 1945. Pasal 28 E UUD 1945 menyatakan, “(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Jika pasal-pasal penodaan agama dibiarkan begitu saja memakan korban tanpa ada kesadaran otokritik dari pemerintah, bisa-bisa jaminan konstitusional tersebut hanya idealisme kosong belaka. Karena, meminjam kata-kata Hannah Arendt, Only crime and the criminal, it is true, confront us with the perplexity of radical evil; but only the hypocrite is really rotten to the core.

(Berbagai Sumber/H31)