Pengesahan RUU Ciptaker telah menimbulkan keriuhan di berbagai daerah. Tidak hanya masalah menangani gejolak massa demonstrasi, persoalan ini juga rentan menimbulkan ledakan besar kasus Covid-19. Kendati mungkin benar tidaknya RUU Ciptaker merugikan pekerja masih menjadi perdebatan, persoalan terkait buruknya proses pengesahan RUU tersebut sekiranya tidak terbantahkan. Lantas, mengapa itu terjadi?

Setelah sebelumnya hidup di tengah pseudo-demokrasi di bawah rezim Orde Baru, kejatuhan Soeharto telah memberikan angin cerah bahwa penerapan sistem politik demokrasi sejati akan benar-benar dilakukan. Akan tetapi, harap tersebut tampaknya masih jauh. Saat ini, berbagai pihak menilai penegakan demokrasi di Indonesia hanya bersifat prosedural semata.

Iqra Anugrah dalam tulisannya The Illiberal Turn in Indonesian Democracy (2020), misalnya, menyebutkan bahwa dalam 15 tahun terakhir, demokrasi di Indonesia secara perlahan berbalik arah dan bertendensi menuju demokrasi iliberal atau demokrasi semu.

Spesifik di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Anugrah menyebutkan bahwa demokrasi saat ini telah dikuasai oleh golongan elite dan oligarki. Ia misalnya mencontohkan dipromosikannya Omnibus Law yang merupakan produk hukum pro-kapital dan investasi.

Menariknya, situasi politik terkini tampaknya telah menjadi afirmasi terhadap tulisan Anugrah. Pasalnya, pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU baru-baru ini jamak dilihat benar-benar tidak mewujudkan praktik demokrasi.

Kendati mungkin isi dari UU tersebut masih diperdebatkan karena DPR sendiri masih merapikan drafnya, namun satu hal yang jelas, proses pengesahan UU ini benar-benar jauh dari prinsip demokrasi. Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Susi Dwi Harijanti, misalnya, dengan jelas mempertanyakan dengan tidak dilibatkannya partisipasi publik dalam pembuatan UU, lantas untuk siapa produk hukum tersebut ditujukan?

Tidak hanya soal pelibatan publik, Prof. Susi juga menyoroti sejumlah kejanggalan pengesahan UU, seperti mengapa disahkan begitu cepat dan mengapa disahkan pada tengah malam? Uniknya, revisi UU KPK tahun lalu juga dilakukan dengan begitu cepat dan rampung pada tengah malam.

Bertolak dari demonstrasi besar September tahun lalu dan riak-riak penolakan RUU Ciptaker, menjadi pertanyaan besar mengapa kesalahan minim partisipasi dan transparansi tetap dilakukan. Terlebih lagi, dengan situasi pandemi Covid-19 yang memburuk saat ini, demonstrasi di berbagai daerah jelas akan memperburuk situasi.

Apa yang dapat dimaknai dari keanehan tersebut?

Terjebak Social Trap?

Tanpa diragukan lagi, mereka yang duduk di kursi DPR ataupun pemerintah tentu saja memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Namun anehnya, mengapa common sense (pengetahuan umum) bahwa pengesahan RUU Ciptaker yang tidak transparan dapat menimbulkan demonstrasi justru tidak disadari? Atau mungkin tepatnya, dengan adanya potensi besar demonstrasi, mengapa pengesahan RUU Ciptaker tetap dilakukan tanpa melibatkan suara publik?

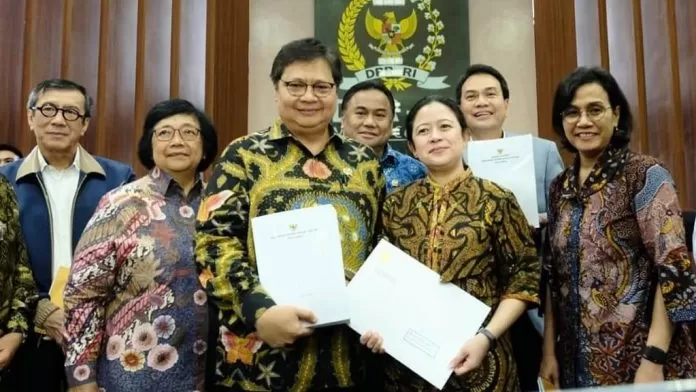

Mengacu pada keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini, kemungkinan besar letak persoalannya pada perbedaan pemahaman terkait partisipasi publik. Pasalnya, menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, suara publik telah terwakilkan oleh fraksi-fraksi di DPR yang merupakan wakil rakyat. Dengan kata lain, ini adalah persoalan definisi, yakni apakah suara rakyat adalah suara yang didengar langsung atau cukup melalui fraksi-fraksi di DPR yang mewakili konstituennya?

Akan tetapi, dengan mengacu pada peristiwa pada September tahun lalu, di mana minimnya partisipasi publik berkonsekuensi pada demonstrasi besar, bukankah aneh perbedaan definisi tersebut masih terjadi?

Melihat pada masifnya riak-riak penolakan Omnibus Law, khususnya Ciptaker, kemungkinan besar akar masalahnya terletak pada trust atau kepercayaan? Pasalnya, jika telah terbentuk asumsi bahwa masyarakat pasti menolak RUU tersebut, namun di sisi lain pemerintah sangat ingin mengesahkan RUU Ciptaker, bukankah itu akan menciptakan persepsi bahwa masyarakat tidak akan mengerti pentingnya produk hukum tersebut?

Asumsi ini boleh jadi benar adanya. Pasalnya, RUU Ciptaker sendiri begitu tebal dan berisi berbagai aturan teknis bisnis yang mungkin tidak banyak dipahami masyarakat umum, kecuali oleh pengusaha. Dengan kata lain, kemungkinan terdapat persepsi bahwa pelibatan partisipasi publik yang luas mungkin perlu dibatasi karena kendatipun dilibatkan akan sulit terjadi dialog yang berkualitas karena kurangnya pemahaman masyarakat atas persoalan yang dibahas.

Jika benar ini yang telah terjadi, maka besar kemungkinan DPR dan pemerintah telah terjebak dalam social trap atau jebakan sosial. Konsep ini menjadi jawaban mengapa konflik berkepanjangan dapat terjadi di tengah masyarakat. Dalam tesisnya, jebakan sosial menerangkan, jika kelompok pertama mengetahui kelompok kedua akan mengingkari janjinya, maka kelompok pertama tidak akan mengikuti kontrak atau perjanjian yang sudah dibuat. Begitu pula sebaliknya.

Masalahnya adalah, dalam realita sosial, tiap kelompok sering kali terjebak dalam assessment atau penilaian negatif, di mana kelompok lainnya dinilai akan mengingkari janji. Atas masalah ini, tiap kelompok mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan dan bekerja sama karena bayang-bayang dikhianati selalu menghantui.

Dengan kata lain, jika benar pemerintah dan DPR merasa bahwa masyarakat akan tidak setuju pada pengesahan RUU Ciptaker, maka ini akan menciptakan penilaian negatif bahwa masyarakat hanya akan menjadi penghalang. Ini kemudian berkonsekuensi pada ketidakpercayaan terhadap masyarakat, di mana ini membuat suara mereka dinilai tidak perlu didengar.

Lebih peliknya lagi, jika melihat pada sisi masyarakat, tidak hanya DPR dan pemerintah yang sepertinya terjebak, melainkan juga masyarakat. Pasalnya, sedari awal sudah memupuk kecurigaan bahwa RUU Ciptaker memang hanya diperuntukan untuk kepentingan pengusaha, investor dan oligarki. Oleh karenanya, setiap penjelasan pemerintah atas RUU tersebut selalu mendapat bantahan dan cercaan. Alhasil, dialog tentunya akan sulit dilakukan karena ketidakpercayaan terjadi di kedua pihak.

Perlu Inisiatif Presiden

Jika benar jebakan sosial telah terjadi, ini akan membuat gejolak politik saat ini akan sulit diredam. Pada kasus terburuk, delegitimasi pemerintahan boleh jadi akan terjadi. Lantas apa yang harus dilakukan?

Salah satu solusi adalah membuka ruang dialog. Bagaimana pun, pemerintah, khususnya Presiden Jokowi tentunya memiliki alasan yang kuat mengapa RUU Ciptaker sangat ingin disahkan. Alasan penyederhanaan perizinan usaha, khususnya di pemerintah daerah, misalnya, persoalan ini tidak dapat dibiarkan berlarut begitu saja.

Presiden Jokowi yang tegas mewacanakan Omnibus Law ketika pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu diharapkan sebagai sosok yang berinisiatif membuka dialog terkait produk hukum tersebut. Terlebih lagi, memang masih terdapat persoalan dalam UU Ciptaker, misalnya terkait potensi kerusakan lingkungan.

Dengan kata lain, Presiden Jokowi sebenarnya dapat mengambil jalan tengah dengan membuka dialog terkait UU Ciptaker. Dialog akan membuat masyarakat merasa dilibatkan, dan pada saat yang sama, pemerintah dapat meneruskan produk hukum tersebut. Tentu kita paham, bagaimana mungkin suatu produk hukum dinilai adil oleh masyarakat, apabila proses pembuatannya saja sudah menimbulkan kecurigaan dan rasa ketidakadilan.

Pada akhirnya, kita hanya dapat berharap bahwa pemerintah dapat mengambil langkah bijak dengan tidak melakukan tindakan represif untuk mengendalikan gejolak yang sudah terlanjur terjadi. Di tengah situasi panas saat ini, masyarakat butuh rangkulan agar mereka merasa dihargai. (R53)