Tujuan populis untuk memenangkan impresi dalam debat Pilpres 2024 yang tampak diperagakan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, membuat keduanya secara tak langsung meremehkan implementasi kebijakan yang pada realitanya tak mudah. Sayangnya, serangan bertendensi populis itu disambut positif dan justru bisa berbahaya. Mengapa demikian?

Jika debat capres-cawapres 2024 memengaruhi pilihan politik karena tampak memukau dengan retorikanya, hal itu kiranya akan berbahaya.

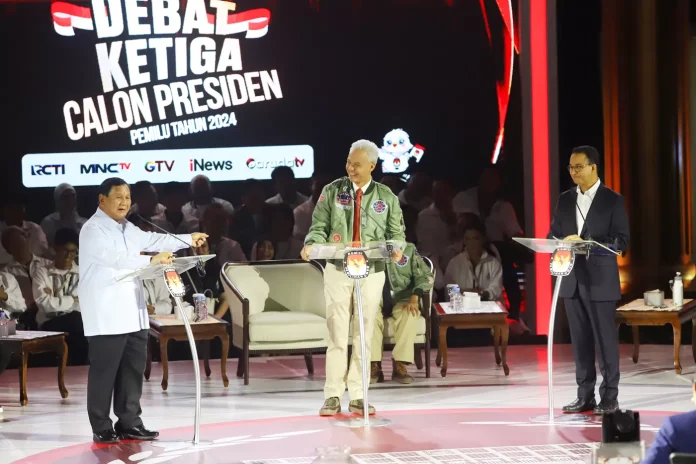

Ya, debat terakhir capres yang berlangsung pada tanggal 7 Januari kemarin lusa memantik diskursus mengenai “debat” itu sendiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan turut angkat bicara dengan menyebut ajang tersebut kurang nilai edukasi, minim substansi, dan justru menjadi ajang menyerang personal.

Seperti yang diketahui, sejumlah serangan di antara satu capres ke capres lainnya menjadi pembahasan menarik pasca debat. Anies Baswedan jamak disorot karena sejak awal sesi melakukan “serangan” kepada Prabowo Subianto.

Ganjar Pranowo pun demikian. Salah satu subjek, yakni aspek pertahanan dan korelasinya dengan Prabowo yang notabene Menteri Pertahanan petahana menjadi sasaran serang Anies dan Ganjar.

Namun, serangan yang dinilai Presiden Jokowi memiliki irisan ke ranah personal dan memantik reaksi tertentu dalam debat, kiranya justru diharapkan oleh pihak penantang, dalam hal ini Anies maupun Ganjar.

Itu dikarenakan, Anies dan Ganjar tampak memahami betul pancingan dan retorika mereka dalam debat akan bermuara pada reaksi Prabowo, yang kerap dinilai “emosional”.

Kendati lumrah saja dalam sebuah forum berformat debat, hal itu kiranya memang tak memiliki dampak substansial dalam menilai kompetensi kepemimpinan negara secara makro maupun mikro. Mengapa demikian?

Hanya Asal Menang Debat?

Impresi untuk tampil dominan di hadapan pemilih, tampak menjadi satu-satunya yang ingin dicapai dari debat capres 2024. Hal ini, tentu dapat menjadi fatamorgana di mana mengaburkan kapasitas kandidat yang tak memiliki pedagogi mumpuni, dengan mereka yang jago beretorika.

Terdapat dua hipotesis dalam efek debat politik kandidat terhadap preferensi pemilih. Pertama, disposisi sebelum debat yang menentukan perubahan persepsi pemenang debat. Kedua, kesepakatan dan ketidaksepakatan terhadap momen-momen debat penting dalam menentukan perubahan dalam evaluasi pemenang pasca debat.

Selain itu, mengacu pada teori wacana kampanye politik, kandidat umumnya menggunakan tiga strategi retoris dalam debat, yakni attack (serangan), acclaim (pujian), serta defense (pembelaan).

Attack, menjadi taktik yang cenderung berdampak pada impresi positif bagi kandidat yang menyampaikan isi pesan dan dinamika aksi-reaksi debat dengan cerdik, atau tak berlebihan juga untuk menyebutnya “licik”.

Taktik populis ini pun kerap dipraktikkan dalam debat kandidat pemimpin negara, seperti di Amerika Serikat (AS), misalnya. Pada Pilpres AS 2016, Donald Trump berhasil tenar dan mendapat simpati berkat bombardir serangan “licik” kepada Hillary Clinton di debat kandidat.

Frasa “licik” pun menjadi menarik karena seolah dikombinasikan dengan kecerdikan Anies maupun Ganjar di debat Pilpres 2024 ketiga kemarin lusa.

Anies, misalnya, sejak awal menyerang Prabowo dengan mengaitkan aspek personal dengan menyebut data luas kepemilikan lahan pribadi sang Menhan. Sementara itu, Ganjar tampak menyerang dengan secarik kertas berisi data spesifik dan memaksa Prabowo untuk mengklarifikasinya saat itu juga.

Kembali, yang disayangkan adalah penerimaan audiens, terutama swing dan undecided voters yang didominasi milenial dan gen Z di linimasa, cenderung mengapresiasi serangan-serangan tersebut.

Akan tetapi, elaborasi dari sejumlah interpretasi di atas bahwa debat yang disebut Presiden Jokowi tak mengedukasi kiranya tak sepenuhnya tepat, dalam artian debat memang tak merepresentasikan substansi secara komprehensif mengenai kapasitas seorang kandidat dalam memimpin negeri. Mengapa demikian?

Jangan Tertipu Debat?

Satu hal yang kiranya luput bahwa debat yang hanya menyediakan durasi dua sampai empat menit mustahil dapat menjawab kapasitas konseptual dan praktis seorang pemimpin negara.

Debat kandidat sebuah kontestasi elektoral, terlebih calon kepala negara, jamak dinilai hanya sebatas political entertainment semata.

Lakonnya hanya menjadi ajang show off para kandidat, terlepas dari konteks apa yang dibicarakan dan hanya bertujuan mengimpresikan dominasi lebih dibandingkan kandidat lain.

Jika tujuannya adalah edukasi politik, mungkin cukup mustahil pula gagasan besar yang dapat dieksekusi dijelaskan secara memadai dan presisi dalam durasi yang begitu singkat.

Terlebih saat berbicara mengenai data spesifik, seperti senjata yang digunakan Anies dan Ganjar untuk menyerang Prabowo.

Pada akhirnya, data seperti yang digunakan Anies dan Ganjar, maupun akronim “SGIE” seperti yang digunakan Gibran Rakabuming Raka di debat cawapres sebelumnya seolah menjadi senjata jitu untuk membuat lawan tersudut secara impresi, bukan substansi.

Setiap kandidat, termasuk Anies, Ganjar, dan Gibran kiranya bukan tidak mungkin memahami hal ini. Ihwal yang membuat mereka mempraktikkannya.

Namun, tidak dengan Prabowo, Muhaimin Iskandar, hingga Mahfud MD yang mungkin memiliki karakteristik dan kemampuan penyampaian komunikasi politik berbeda.

Secara praktikal, impresi di debat tak mampu menjamin apakah kandidat dapat menjalankan kepemimpinan yang membutuhkan kemampuan yang komprehensif, seperti mengelola koalisi politik, dengan berbagai dinamika dan stabilitasnya.

Di titik ini, diskursus debat yang dengan advantage attack kandidat yang mempraktikkannya kiranya harus lebih ditinjau jika benar-benar memengaruhi preferensi pemilih.

Pemilih pun harus cermat dalam menilai kandidat secara komprehensif, bukan hanya karena kesan debat semata. (J61)