“Saya menemukan utang nasional ini, berlipat ganda, terbungkus dalam sebuah mangkuk besar yang sudah menunggu saat pertama kali saya melangkah ke dalam Oval Office.” ~ Barack Obama

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]eluhan Obama saat pertama kali masuk ke Gedung Putih sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat ini, mungkin sama dengan kata batin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pertama kali mengetahui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Sebagai presiden ketujuh, Jokowi mau tidak mau harus menerima warisan utang negara cukup besar dari para pendahulunya.

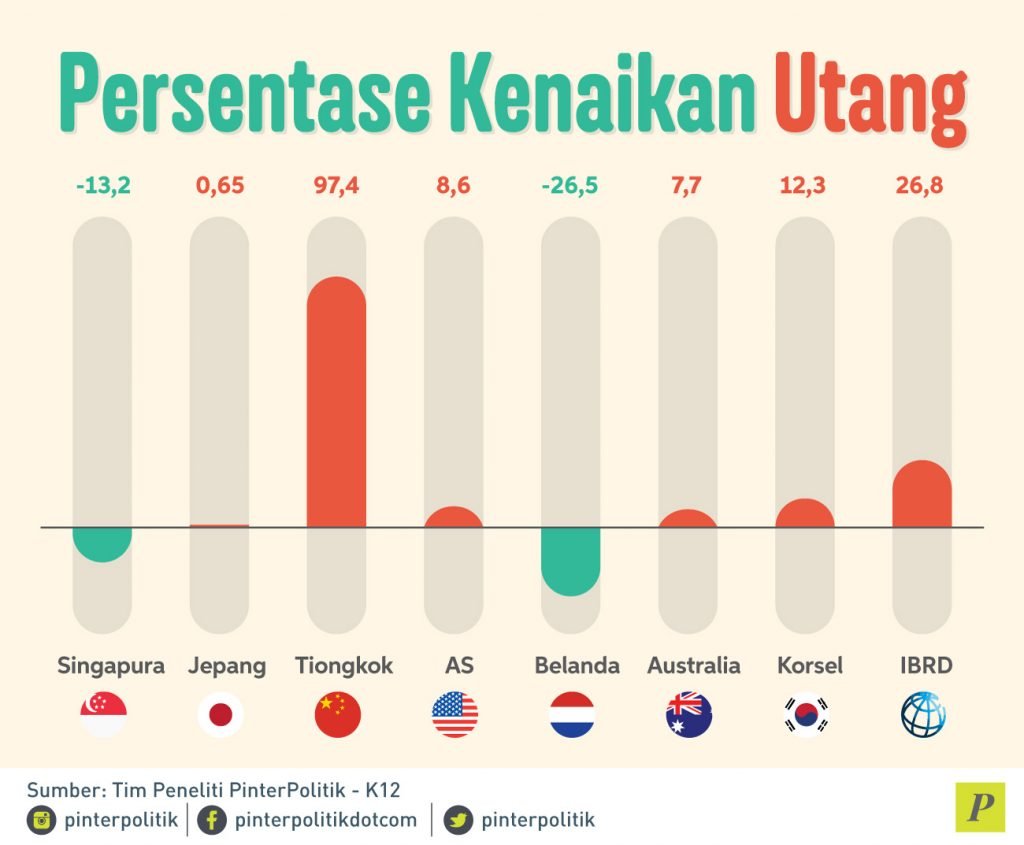

Nasib yang mau tidak mau harus diterimanya pula, ketika masyarakat mengkritik dan menghujat Jokowi atas tumpukan utang yang semakin bertambah, walau penambahan itu untuk melunasi janji kampanyenya membangun Indonesia. Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahannya, Jokowi tercatat telah berutang sebesar Rp 1.062 triliun. Akibatnya, kini total utang Indonesia mencapai Rp 3.667,41 triliun, per April 2017.

Hujatan yang lebih tajam dan keras lagi, sepertinya juga harus diterima Jokowi ketika ternyata ia lebih suka berutang pada Tiongkok. Negara yang bagi warga Indonesia sepertinya memiliki sentimen negatif turunan. Faktanya dari daftar negara-negara pemberi utang Indonesia, Tiongkok memang langsung naik di posisi tiga besar sejak tahun 2015, dari sebelumnya hanya berada di posisi enam pada tahun 2014. Sementara utang Indonesia dari Jepang dan Belanda, mengalami penurunan yang cukup drastis.

Mengapa Jokowi berutang ke Tiongkok, sementara presiden-presiden lainnya terkesan enggan? Seperti yang kita ketahui, saat ini Tiongkok tengah menjalankan program One Belt One Road (OBOR). Melalui program ini, Tiongkok ingin menciptakan kembali jalur sutra yang menghubungkan perdagangan Tiongkok ke berbagai negara di dunia. Karena itulah tahun 2015 lalu, negara Tirai Bambu ini membentuk bank investasi infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Tujuan dibentuknya AIIB yang mulai beroperasi pada Januari 2016 ini, adalah menyediakan pembiayaan bagi perbaikan infrastruktur di Asia. Keberadaan AIIB ini tentu sejalan dengan program kerja Jokowi yang ingin memfokuskan pembangunan negara di bidang infrastruktur. Sehingga tak heran bila jumlah utang Indonesia ke Tiongkok yang kini jumlahnya mencapai 15,4 miliar dollar AS (per Mei 2017), sebagian besarnya merupakan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.

Lalu mengapa banyak pihak yang mempermasalahkan pinjaman utang dari Tiongkok ini? Apakah benar hanya karena pengembalian dua persen per tahun yang dianggap memberatkan pemerintah? Atau benarkah rumor yang mengatakan kalau utang itu akan membuat negara kita ‘dijajah’ oleh Tiongkok? Bagaimana bila ternyata Indonesia tidak mampu membayar utang tersebut, apa yang akan terjadi dengan negeri ini?

Ribetnya Pembangunan Kereta Cepat

“Jika Anda menyediakan alternatif yang tepat bagi transportasi publik, maka Anda tidak akan terbebani dengan berbagai masalah lalu lintas.”~ Jaime Lerner, politisi Brazil

Salah satu program infrastruktur kerjasama dengan Tiongkok yang saat ini masih menjadi polemik, adalah pembangunan kereta cepat (High Speed Railway). Sebenarnya program kereta cepat ini telah direncanakan sejak 2008, yaitu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bedanya, di era SBY, tujuan kereta cepat bukan ke Bandung tapi ke Surabaya. Jadi tak heran bila belakangan, pemerintah juga berniat memperluas pembangunan kereta cepat hingga ke Surabaya.

Sejak dari era SBY pula, rencana pembangunan kereta cepat tidak akan dimasukkan dalam rancangan APBN. Namun hingga masa kepemimpinannya berakhir, program ini masih sebatas wacana. Ketika Jokowi menjadi presiden dan berkunjung ke beberapa negara, ia melihat bahwa Indonesia juga harus memiliki kereta cepat. Bukan hanya untuk mempercepat hubungan satu wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia, tapi juga agar tidak tertinggal dengan negara lain.

Seperti juga rencana SBY dulu, Jokowi tidak ingin biaya pembangunannya dimasukkan ke dalam APBN karena akan sangat memberatkan negara. Di sisi lain, proyek transportasi dianggap tidak menarik bagi pihak swasta, karena tidak menguntungkan. Pihak Jepang yang awalnya tertarik membangun kereta cepat di Indonesia pun keberatan, karena pemerintah tidak mau memberikan Sovereign Guarantee atau jaminan Pemerintah RI.

Lalu apa jalan keluarnya? Tiongkok yang awalnya juga meminta jaminan pemerintah, pada akhirnya menyanggupi membangun kereta cepat itu dengan skema business to business (B to B), namun dalam pengerjaannya, pemerintah tetap menyerahkannya pada konsorsium beberapa BUMN, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI bersama BUMN Tiongkok, China Railway International Co. Ltd (CRI) kemudian membentuk perusahaan bersama, yaitu PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KAIC) dengan komposisi 60 persen PSBI dan 40 persen CRI. Belakangan, besarnya komposisi saham yang dimiliki Indonesia terasa memberatkan, karena mau tidak mau, BUMN membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ujung-ujungnya juga dari APBN.

Apakah pemerintah mampu memberikan PMN? Bagaimana bila kereta cepat itu tidak menghasilkan keuntungan? Inilah mengapa kasus kereta cepat menjadi polemik rumit yang membuat panik, sebab kalau Indonesia tidak mampu membayar utang, maka Tiongkok akan menerapkan debt to equity swap yaitu menukar utang dengan saham. Dengan kata lain, saham BUMN yang tergabung dalam PSBI dapat diambil alih Tiongkok.

Ada Apa Dibalik Utang?

“Utang nasional kita adalah ancaman keamanan terbesar negara kita.” ~ Admiral Mike Mullen

Utang di satu sisi bisa sangat membantu pembangunan bangsa, namun dibaliknya bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Tingginya beban utang luar negeri saat ini mulai dirasakan memberatkan APBN, sehingga pemerintah harus menekan pengeluaran. Pemangkasan berbagai subsidi yang membuat masyarakat ikut ikat pinggang, juga disebabkan oleh tingginya bunga utang yang harus dikembalikan pemerintah agar perekonomian negara tetap dalam kondisi seimbang.

Utang juga dapat membahayakan keamanan negara, program kereta cepat di atas contohnya. Akan sangat membahayakan bila pemerintah tidak hati-hati dan cermat dalam melaksanakannya. Mengapa? Karena taruhannya sangat berat, apa jadinya bila kepemilikan perusahaan yang seharusnya milik negara malah dikuasai, atau sedikitnya ikut dicampuri oleh negara lain, dalam hal ini Tiongkok? Apakah pemerintah dapat menjamin keamanan BUMN kita? Ataukah nantinya akan menjadi dosa jangka panjang yang harus ditanggung anak cucu kita?

Untungnya, walau agak sedikit terlambat, kekhawatiran ini juga kemudian sampai kepemikiran Jokowi. Pembagian investasi dengan komposisi kepemilikan 60-40 persen, pada akhirnya diakui sangat memberatkan pemerintah. Apalagi Tiongkok juga mensyaratkan uang pembangunan baru bisa cair bila PSBI sudah melakukan pembebasan tanah hingga 53 persen. Artinya, hampir setengah dana pembebasan tanah yang terus meningkat itu, Indonesia yang tanggung.

Kini, setelah pembebasan lahan telah mencapai 55 persen, Tiongkok juga masih belum mencairkan uangnya. Sehingga pemerintah pun menggunakan kesempatan ini untuk menegosiasikan ulang komposisi kepemilikan kereta cepat ini menjadi 10 persen Indonesia dan 90 persen Tiongkok, artinya Indonesia sudah tidak mau mengeluarkan uang lagi untuk pembangunan kereta cepat ini. Maukah Tiongkok dengan tawaran ini? Bagaimana bila tidak, apakah pembangunan kereta cepat akan kembali menjadi wacana?

Tak Mampu Bayar Utang, Sri Lanka Serahkan Pelabuhannya ke BUMN Cina https://t.co/KeZxjXMy8T lewat @tetitahcom pic.twitter.com/ZtU8DpIfIy

— tetitah (@tetitahcom) July 31, 2017

Namun masyarakat sebaiknya jangan gembira dulu, karena bukan berarti saham-saham BUMN yang ada saat ini masih utuh dimiliki Indonesia semuanya. Beberapa BUMN, sebut saja diantaranya Jakarta Llyod dan Garuda Indonesia, sahamnya sebagian telah dikuasai pihak asing. Mengapa? Ya karena BUMN tersebut membangun proyek yang lebih besar pasak daripada tiang, sehingga pada akhirnya negara pun harus tergadai demi melunasinya. Namun, seperti yang selalu dikatakan pemerintah, jumlahnya tidak terlalu besar sehingga masih (dianggap) terkendali.

Kembali ke utang Tiongkok. Baru-baru ini membuat Sri Lanka ‘merelakan’ pelabuhan dan bandaranya untuk membayar utang yang tidak mampu mereka bayar pada negara raksasa Asia ini. Walaupun Tiongkok masih mikir-mikir untuk menerima debt of equity swap yang ditawarkan negara itu, namun kasus ini seharusnya juga dapat diambil pelajaran bagi pemerintah agar berhati-hati dengan niat dibalik utang Tiongkok.

Secara geopolitik, banyak pengamat luar negeri menilai, ‘kebaikan’ Tiongkok melalui program OBOR ini merupakan jalan lain bagi Tiongkok untuk menguasai dunia. Bahkan AS menuding kalau Tiongkok tengah melakukan penjajahan modern, bukan lagi menjajah dengan menggunakan invasi militer tapi melalui ekonomi. Walaupun negara Panda itu menyanggahnya, namun ada baiknya pemerintah tetap waspada dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Seperti Mike Mullen katakan, semakin besar utang kita, makin besar juga ancaman keamanan negara kita. (R24)