Di tengah perekonomian yang cenderung stagnan, pemerintah justru memberi subsidi kepada lima perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nilai subsidinya juga cukup fantastis, sebesar 7,5 triliun rupiah.

PinterPolitik.com

Kelima perusahaan yang dimaksud yaitu Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Kepada lima grup besar ini, pemerintah mempercayakan sepenuhnya segala proses pengelolaan crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO), khususnya dalam produksi biofuel yang didorong oleh pemerintah.

Seluruh proses bisnis sawit, mulai dari penelitian, pengembangan, produksi, ekspor, sampai ketenagakerjaan petani sawit, hampir semua dipercayakan kepada pihak swasta. Hanya sedikit bagian peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD), khususnya dalam mengakomodasi petani-petani kecil dan perseorangan di bisnis sawit (Baca juga: Jokowi dan Politik-Bisnis Sawit)

Dari kelima perusahaan yang mendapat subsidi, Wilmar Group memperoleh jatah subsidi terbesar, yakni 4,16 triliun rupiah. Padahal, secara matematis Wilmar Group sendiri hanya berkontribusi sebesar 1,32 triliun rupiah sebagai hasil ekspor pada tahun 2017 lalu. Jumlah tersebut tentu saja jauh lebih rendah dari subsidi yang diberikan pemerintah.

Belum lagi, walaupun Wilmar Group memroduksi CPO dan PKO yang paling besar, yakni mencapai 3 juta ton per tahun, namun perusahaan tersebut juga menghasilkan berbagai masalah-masalah sosial dan lingkungan dari bisnis sawitnya tersebut. (Baca juga: Pemerintah ‘Tekor’ Piara Pohon Sawit?)

Di tengah segala permasalahan sosial bisnis tersebut, sawit akan tetap menjadi primadona perekonomian Indonesia. Sektor perkebunan akan terus dipimpin oleh sawit, dengan jumlah lahan yang begitu besar—khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Tak hanya di sektor perkebunan, sawit bahkan telah menjadi sektor penyumbang PDB terbesar untuk Indonesia sejak tahun 2005.

Sehingga, di tengah perekonomian nasional yang cenderung lesu, sektor perkebunan sawit adalah potensi besar bagi Indonesia. Bila investasi di banyak sektor lain, termasuk infrastruktur, tidak dapat berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek, maka perkebunan sawit punya kapasitas tersebut.

Kala Jokowi mengeluhkan rendahnya ekspor di beberapa sektor, nyatanya ekspor sawit terus berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Saatnya Indonesia jadi panglima sawit?

Seberapa Signifikan Kebun Sawit?

Walaupun sudah mulai dikembangbiakkan di Indonesia sejak tahun 1960-an, kelapa sawit tidak terlalu mendapatkan perhatian pemerintah seperti saat ini. Hal ini terkait dengan kebijakan ekonomi Orde Baru yang lebih mengedepankan minyak, agrikultur palawija, dan infrastruktur sebagai leading sector pembangunan ekonomi.

Barulah kemudian pada tahun 2000, Indonesia merasakan palm oil boom (ledakan produksi sawit) yang signifikan. Keuntungan ini dirasakan setelah terjadi pergeseran kebijakan ekonomi yang lebih laissez-faire di tahun 1998, antara lain dengan meningkatkan deregulasi, public-private partnership, juga komunikasi aktor politik-pasar-sosial yang lebih efektif.

Menurut jurnal berjudul Oil Palm Plantation in Indonesia kebijakan lasses-faire ini sukses meningkatkan perluasan perkebunan sawit hingga dua kali lipat, dari 2,5 juta hektar di tahun 1999 menjadi 5,5 juta hektar di tahun 2000. Tahun 2000 menjadi titik awal perkebunan sawit menjadi raksasa perekonomian Indonesia. Dan secara statistik, jumlah produksi dan ekspor CPO Indonesia selalu meningkat sejak tahun tersebut.

Pada tahun 2005, menurut Sri Juan Santosa dalam jurnalnya berjudul Palm Oil Boom in Indonesia: From Plantation to Downstream Products and Biodiesel, produksi minyak sawit Indonesia bahkan sudah melebihi produksi Malaysia. Padahal, Malaysia adalah pemain lama di sektor ini dan telah berkuasa sejak tahun 1980-an.

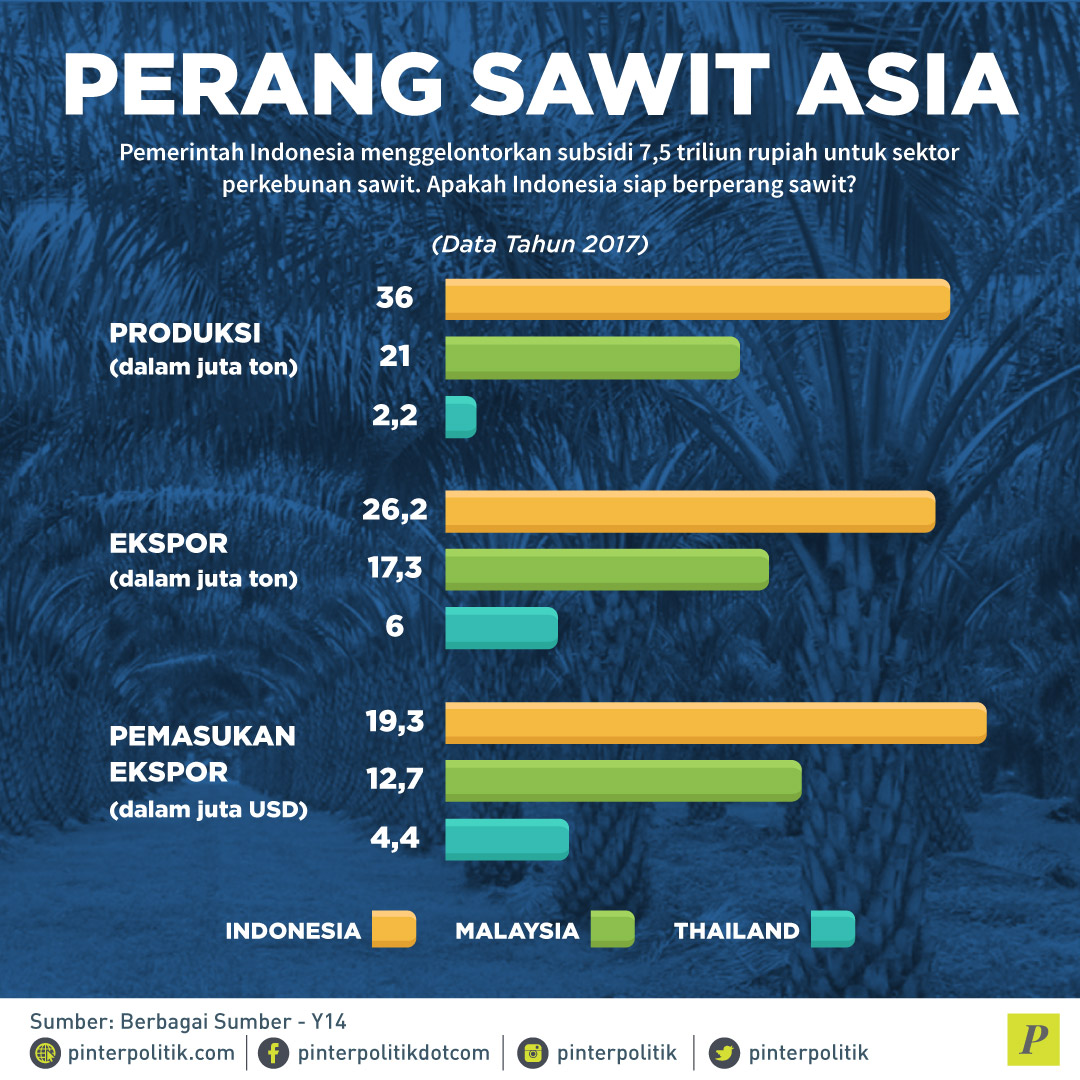

Setelah sukses melampaui produksi Malaysia, akhirnya Indonesia pun sukses melampaui ekspor Malaysia pada tahun 2017. Menurut data Index Mundi, tahun tersebut juga menandai peningkatan pesat ekspor kelapa sawit yang mencapai 26,2 juta ton dengan pemasukan negara mencapai 19,3 juta USD..

Tak hanya ekspor CPO dan PKO, produksi barang turunan kelapa sawit pun berkontribusi pada 75 persen keseluruhan produk ekspor Indonesia di tahun 2017.

Sementara, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya mendapatkan tantangan yang cukup berat dalam menangani sektor perkebunan sawit. Hal ini nampak dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap buruh juga terjadinya deforestasi dengan cara pembakaran hutan.

Tahun 2014-2015 menandai banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum seputar perkebunan sawit. Semakin pesat bisnis, semakin terpuruk kesehatan lingkungan alam dan sosial masyarakat sekitar.

Kasus-kasus tersebut pun direspon oleh negara-negara luar dengan kampanye anti-minyak sawit global sejak tahun 2015. Kampanye ini diinisasi oleh Uni Eropa, dengan menggunakan efek-efek negatif sawit secara sosial dan ekologi sebagai dalihnya.

Berkat tekanan kasus-kasus ini, pada tahun 2016 Jokowi harus menggagas moratorium kelapa sawit, agar angka konflik sosial dan ekologi di sektor ini tidak terus meningkat. Akan tetapi, moratorium sawit sejauh ini hanya berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) dan belum mampu disusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih mengikat.

Apa dampaknya bagi produksi sawit? Nyatanya, seperti data yang sudah disebutkan di atas, produksi sawit dalam negeri justru meningkat di tahun 2017. Tidak ada stagnansi produktivitas yang disebut 1,3 persen saja, yang dicemaskan akibat moratorium ini.

Dalam export-base theory yang digagas oleh Douglas C. North, juga dijelaskan bagaimana pemerintah mendorong ekspor sebagai “senjata” meningkatkan ekonomi di daerah ekspor. Teori ini menjelaskan bagaimana export base (daerah ekspor) akan turut berkembang dengan meningkatnya multiplier (sektor yang menarik).

Ini yang sepertinya tengah dilakukan Jokowi, dengan memberi subsidi agar ekspor sawit meningkat, yang ujungnya juga akan menguntungkan daerah Kalimantan dan Sumatera sebagai “rumah” bagi sawit.

Ini juga berarti, Jokowi sukses memanfaatkan modal politiknya, untuk setidaknya “menundukkan” perusahaan sawit dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri. Tentu saja, kesuksesan ini belum mampu menghapuskan residu sosial bisnis sawit, terutama terkait kesejahteraan petani sawit.

Begitu besar signifikansinya bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri, adakah signifikansi sawit dalam politik luar negeri?

Diplomasi Sawit, Perkuat Poros Indo-Pasifik

Secara global, sawit jelas memiliki signifikansi ekonomi yang tinggi. Uni Eropa (sebelum meng-embargo sawit), India, dan Tiongkok menjadi importir utama komoditas sawit. Semua importir adalah negara-negara besar, karenanya Indonesia (dan juga Malaysia) memiliki keuntungan dari bisnis ini.

Namun, kampanye anti-palm oil yang ramai dua-tiga tahun terakhir diduga-duga punya motif politik yang jauh lebih besar, ketimbang isu lingkungan dan sosial yang diangkat. Pihak Dewan Sawit Indonesia-Malaysia meyakini, bahwa kampanye ini hanya motif persaingan bisnis sunflower oil negara-negara empat musim, yang tidak mau kalah dengan bisnis palm oil dari negara-negara dua musim.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan meyakini, kepentingan bisnis Uni Eropa sangat diskriminatif bagi komoditas sawit. Resolusi Uni Eropa, sebut Retno, sama sekali tidak memasukkan hak-hak petani sawit yang akan terkena dampak bila komoditas sawit diblokade pasar internasionalnya.

Indonesia masih punya jalan panjang menjaikan sawit sebagai food diplomacy tool. CPO dan PKO masih memiliki penolakan yang kuat di Eropa. Sementara untuk menjadi komoditas energy diplomacy, industry biodiesel dan biofuel dalam negeri harus terlebih dahulu dikembangkan.

Permasalahan dengan Uni Eropa ini jelas menjadikan Indonesia dan Malaysia, juga Thailand sebagai produsen ketiga terbesar, harus bekerja sama. Diplomasi trilateral antara ketiganya harus diperkokoh untuk melawan kampanye diskriminatif Uni Eropa.

Walaupun demikian, ada pula kecenderungan persaingan terjadi antara negara-negara Asia itu sendiri. Misalnya, ketika India mencapai kesepakatan impor kelapa sawit dari Indonesia, yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah relasi kedua negara. Kesepakatan ini turut dibicarakan dalam pertemuan bilateral kedua negara, beberapa waktu lalu.

Kesepakatan India-Indonesia itu lantas menurunkan Malaysia ke peringkat ke-2 eksportir kelapa sawit ke India. Malaysia memang menghadapi instabilitas ekonomi di akhir 2017 lalu, yang memaksa mereka memasang tarif ekspor yang tinggi, termasuk untuk komoditas kelapa sawit. Kebijakan tarif tersebut sudah dicabut pada awal 2018 ini.

Mungkin karena Indonesia akhirnya telah merebut India, maka Malaysia mulai melarikan ekspor sawit mereka ke Tiongkok. Sejak 2017, ekspor kelapa sawit Malaysia ke Tiongkok telah mengalami kenaikan hingga 2 persen, setelah sejak tahun 2009 terus mengalami penurunan.

Apakah ini berarti Malaysia tengah menjauh secara ekonomi dengan India, setelah sekian lama saling berhubungan melalui komoditas sawit? Apakah tahun 2017-2018 menjadi titik awal ekstentifikasi sawit Malaysia ke Tiongkok, yang berarti semakin dekatnya relasi kedua negara tersebut?

Kalau begitu, mungkinkah akhirnya Indonesia merebut India sebagai pasar terbesar komoditas sawit? Apakah ini setali tiga uang dengan kerja sama pertahanan yang dibangun di poros Indo-Pasifik?

Indonesia dan Malaysia boleh punya kepentingan yang sama menghadapi Uni Eropa. Tapi sejarah persaingan dan perebutan gengsi kedua negara di panggung global tak akan pernah lekang oleh waktu. (R17)