Lagi-lagi, sebuah puisi membuat gaduh. Kali ini, puisi ciptaan Ahmad Mustafa Bisri (Gus Mus) yang jadi sasarannya. Jika dibandingkan dengan puisi karya Sukmawati manakah yang paling ‘layak’ dikalungi dengan label ‘pelecehan agama’?

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]etelah Rosiana Silalahi memberi tempat pada Ganjar Pranowo, petahana Gubernur Jawa Tengah tersebut langsung saja mengeluarkan secarik kertas, memakai kacamatanya, dan mulai membacakan sebuah puisi berjudul ‘Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana’.

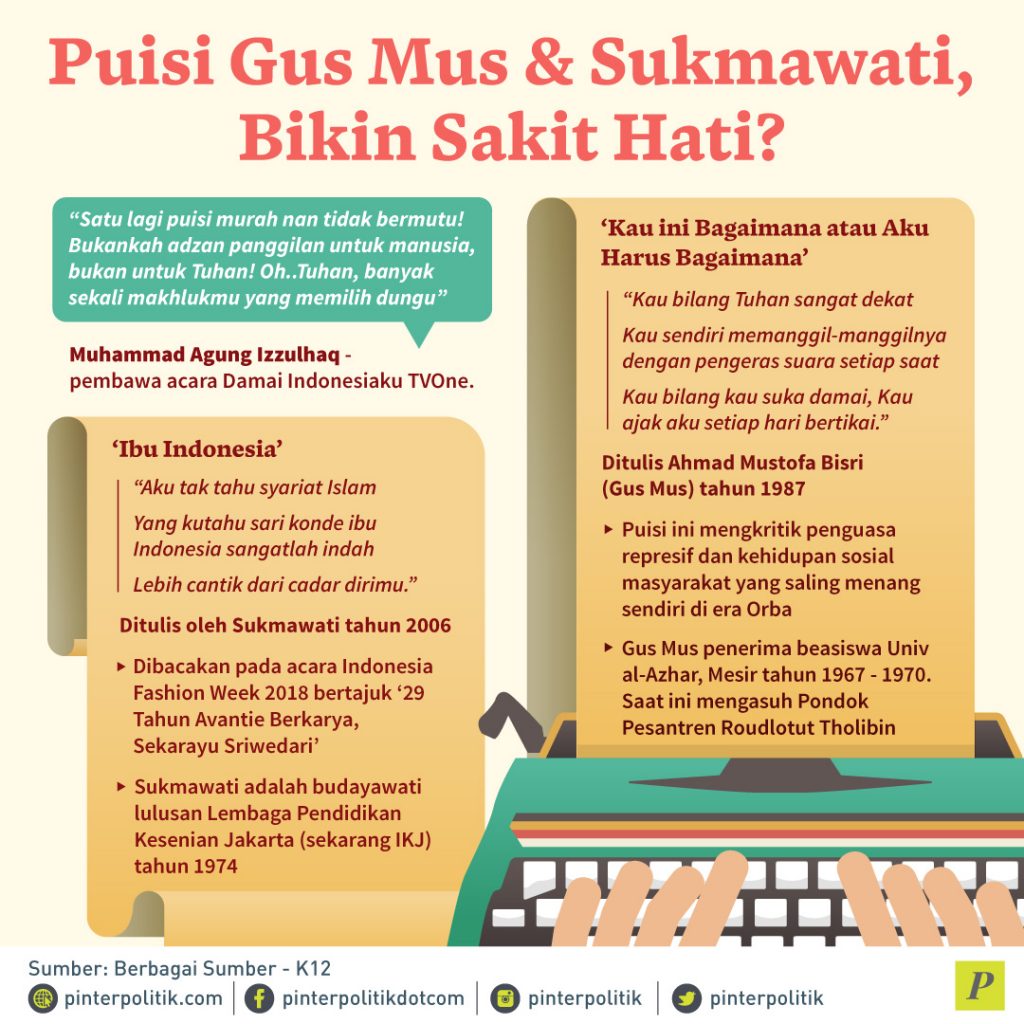

Pembacaan puisi itu disambut tepuk tangan meriah di studio talkshow, namun setelahnya, Ganjar dan Taj Yasin yang saat ini sedang sibuk kampanye Pilgub Jateng 2018, harus menelan bulan-bulanan Netizen dan masyakarat yang menganggap konten puisi tersebut menghina Islam. Anggapan ini terutama pada bait puisi yang berbunyi, “Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat.”

Salah satu respon keras yang muncul berasal dari seorang presenter sebuah televisi swasta bernama Muhammad Agung Izzulhaq yang mengatakan, “Satu lagi puisi murah nan tak bermutu! Bukankah adzan adalah panggilan untuk manusia, bukan untuk Tuhan! Oh..Tuhan..banyak sekali makhlukmu yang memilih dungu.”

Saat mengetahui pencipta puisi itu adalah seorang kiai kharismatik, yaitu Gus Mus, sang presenter itu pun langsung minta maaf dan menyatakan penyesalannya. Sesudahnya, ia menggembok akun twitternya dan mundur teratur.

Puisi ‘Aku Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana’ tersebut memang diciptakan oleh Gus Mus di tahun 1987, sebagai bentuk kritik sekaligus merekam kondisi pemerintahan dan masyarakat di masa Orde Baru. Puisi yang sarat akan simbol Islam tersebut, seperti adzan, pelafalan ‘wallahu alam bishawab’, hingga khotbah yang membuat sakit jiwa, memang mudah mengundang penilaian pelecehan agama Islam di masa kini. Namun di masa kemunculannya, puisi tersebut mampu menjadi inspirasi gerakan dan demonstrasi massa untuk menggeruduk pemerintahan Orde Baru.

Bila ditelisik lebih dalam lagi, anggapan penistaan agama yang datang atas karya Gus Mus pun ironis. Mengapa? Sebab sebelumnya, puisi ini sudah pernah dibawakan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, dan ketua MUI NTT, Andul Kadir Makarim.

Materi soal Tuhan dan pengeras suara juga pernah disinggung oleh Gus Dur sebagai humor dalam sebuah acara kongkow. Saat dibawakan oleh mereka, tak ada perkara. Saat Gus Mus sendiri yang membawakannya, tak ada perkara. Bahkan ketika dibacakan oleh menteri, tak ada perkara. Tapi ketika dibaca oleh Ganjar Pranowo, langsung dianggap sebagai penistaan agama.

Dari sini bisa disepakati bila sebetulnya perkara utamanya bukanlah puisi, melainkan tokoh politiknya. Politik pada puisi pula yang menyeret Sukmawati Soekarnoputri terseret dalam laporan penistaan agama, karena puisi ‘Ibu Indonesia’ yang digubahnya. Bila saat ini Ganjar Pranowo dan Taj Yasin ‘hanya’ diterpa isu pelecehan agama, Sukmawati harus was-was diancam penjara.

Namun bila diperhatikan, sebenarnya konten puisi yang memiliki kadar ‘pelecehan’ agama lebih berat sesungguhnya bukan pada puisi ‘Ibu Indonesia’. Tentu saja, dari sini diperlukan kacamata dan perspektif yang lebih puritan, konservatif, dan fundamentalis, untuk mendalami puisi karya Gus Mus dan Sukmawati Soekarnoputri. Siapa yang paling potensial ‘melecehkan’ agama? Siapa pula yang pernah alergi terhadap puisi?

Meminjam Kacamata ‘Puritan’

Pembahasan soal karya seni yang tinggi atau rendah, hingga bagus atau buruk, memang dinilai sudah tak lagi relevan. Setidaknya itu yang pernah diungkapkan oleh Jean Baudrillard, seorang filsuf aliran posmoderen. Batas-batas tersebut sudah melebur (implosi) karena adanya komodifikasi, teknologi, dan pasar.

Batas ini pun tak terhindarkan terjadi di ranah puisi. Sah-sah saja punya penilaian pribadi apakah puisi tersebut buruk atau bagus, tetapi bagi pakar atau ahli yang mengkritik puisi, jalan itu diyakini sudah lama ditinggalkan. Alih-alih menghakimi bagus atau buruk, eksplorasi diksi dan makna yang terdapat dalam puisi lebih pantas digali.

Dengan demikian, tak ada salahnya sesekali mengganti kacamata dengan pandangan konservatif guna melihat sebesar apa makna dan sensitifitas agama yang ada dalam puisi karya Gus Mus dan Sukmawati Soekarnoputri.

Jika berbicara pemilihan kata dan bahasa, sebenarnya tak ada yang terlalu menonjol dari dua puisi ini. Tetapi saat mengganti dengan perspektif konservatif, diksi seperti adzan, khotbah yang membuat sakit jiwa, cadar, hingga syariat Islam, akan bernilai berbeda. Dalam puisi karya Gus Mus saja, tiap baitnya berisi kalimat-kalimat yang ‘keras’. Contohnya adalah: “Kau ini bagaimana/ kau suruh aku taqwa/ tapi khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa”. Lalu, “Kau bilang Tuhan sangat dekat/ Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat”. Dan bagian yang lainnya adalah, “Aku kau suruh bertanggungjawab/ Kau sendiri terus berucap Wallahu a’lam bis showab”.

Diksi tersebut bila dibandingkan dengan puisi karya Sukmawati Soekarnoputri berjudul ‘Ibu Indonesia’, punya nuansa lebih keras. Dalam puisi yang dibawakan putri bontot Soekarno tersebut, beberapa diksi yang bisa dianggap ‘mencengangkan’ oleh kelompok tertentu terdapat pada: “Aku tak tahu Syariat Islam/ yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah/ lebih cantik dari cadar dirimu,” dan “Aku tak tahu Syariat Islam/ Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok/ Lebih merdu dari alunan azanmu.”

Bila Sukmawati masih berusaha ‘membandingkan’, puisi Gus Mus sudah nyata-nyata ‘menentang’. Tapi apa daya, bagi Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) dan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), puisi Sukmawati lebih melecehkan umat Islam. Bagi mereka, Sukmawati pantas diproses kepolisian dan puisi tersebut memenuhi unsur pidana Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang ITE dan pasal 156 KUHP.

Padahal, bila bermain dalam kubang ‘sensitifitas konservatisme’, puisi karya Gus Mus sangat bisa dikenai pasal serupa. Kontennya secara implisit bisa diplesetkan sebagai ‘melecehkan’ simbol-simbol Islam secara terang-terangan, jumlahnya pun lebih banyak, belum lagi nada puisi yang langsung ‘menuding’. Bukan tanpa alasan bila di masanya, puisi Gus Mus bisa menginspirasi dan menggerakkan massa untuk mengkritik rezim diktator saat itu.

Tetapi apakah lantas Gus Mus akan diseret meminta maaf seperti halnya Sukmawati? Tentu saja pertanyaan ini masih sangat sumir. Siapa yang berani menuntut kiai lulusan al-Azhar, Mesir yang kenyang pendidikan pesantren, peraih penghargaan Yap Thian Hiem 2017, serta pengasuh pondok pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang?

Sementara Sukmawati juga sebenarnya bukanlah orang sembarangan. Ia adalah putri Presiden RI pertama, sang proklamator yang kharismatik. Namun ironisnya, saat Bung Karno dipuja karena memperjuangkan persatuan antar golongan, anaknya malah dianggap memecah dan melecehkan salah satu golongan.

Dari sini, Sukmawati layaknya buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, tetapi lantas ditendang, jatuh ke sungai, dan terbawa sampai jauh dari pohonnya.

Mereka yang Takut Puisi

Bagi sebagian orang, puisi bisa menjadi sebuah kabar buruk. Cara menanggulangi ‘kabar buruk’ tersebut bisa dilakukan beragam cara, salah satunya adalah melenyapkan semua potensinya. Adalah Qin Shi Huang, seorang kaisar asal Tiongkok yang terkenal pernah membakar semua buku guna melenyapkan ‘kabar-kabar buruk’ dari para sastrawan dan akademisinya.

Tak hanya membakar produksi akademik dan literasi yang ada, sang kaisar juga turut mengubur hidup-hidup para sastrawan dan akademisi yang jumlahnya ratusan orang. Tak sulit menyimpulkan bahwa Qin Shi Huang adalah sosok diktator anti kritik. Tetapi satu hal yang bisa ‘diapresiasi’ dari kepemimpinannya adalah, dirinya berhasil menyatukan Tiongkok menjadi salah satu negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah, seperti yang dikenal hari ini.

Di Indonesia, Wiji Thukul pernah pula membuat pemerintahan tak nyaman karena puisi-puisinya. Thukul terkenal piawai menangkap realitas masyarakat dan kemiskinan yang terjadi di masa Orde Baru. Dari sini dapat dikatakan, bahwa sebuah puisi, atau karya seni pada umumnya, tak mampu lepas dari elemen politik, ekonomi, sosial, apalagi budaya, sehingga berimbas pada ketidaknyamanan pemegang kekuasaan.

Ungkapan seni untuk seni, atau art pour l’art yang melayang dalam wilayah eksistensialisme diri, menjadi tak relevan bila dihubungkan dengan karya Thukul, Gus Mus, bahkan Sukmawati sekalipun. Baik atau buruk, tinggi atau rendah, puisi mereka mencoba menggambarkan realitas dan membacakan karyanya masuk sebagai bagian dari kebudayaan.

Ursula K. Le Guin, seorang sastrawan fiksi-sains asal Amerika Serikat, pernah berkata bila seorang diktator akan selalu takut dengan sastrawan dan puisi. Bila menarik pada kasus pemerintahan Qin Shu Huang yang mengeksekusi para sastrawannya dan pemerintahan Orde Baru yang menghilangkan Wiji Thukul, ungkapan Le Guin bisa dipahami dan disetujui.

Namun, saat dihubungkan dengan kasus Gus Mus dan Sukmawati Soekarnoputri, apakah kini giliran masyarakat kelompok tertentu yang mulai bergerak menjadi kumpulan diktator yang mudah emosional? Berikan pendapatmu. (A27)