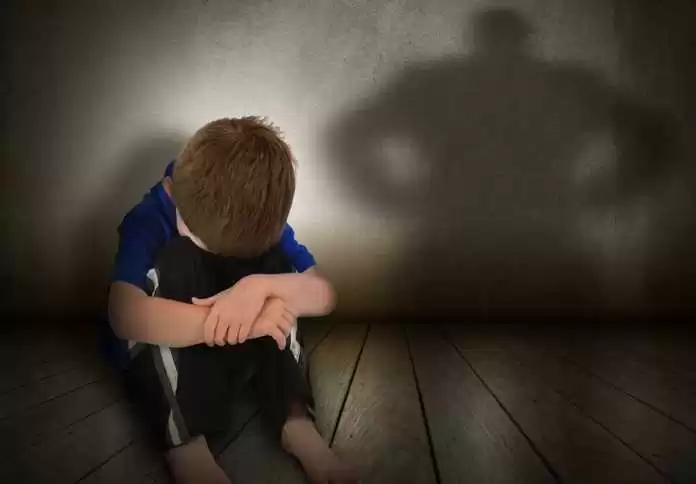

Pedofilia merupakan salah satu tindak kekerasan yang tidak mudah diidentifikasi dan sangat jarang dibahas. Menghadapi masalah pedofilia cukup pelik. Bagaimana membuat ‘jera’ pelaku kekerasan seksual yang menjelajah ranah daring (online) tak mengenal batas ini? Yang pasti, bukan Perppu Kebiri jawabannya.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]olda Metro Jaya, berhasil mengungkap jaringan prostitusi anak di bawah umur di media sosial Facebook dan Whatsapp bernama “Loly Candy’s Group 18+”. Irjen Iriawan memberi keterangan bahwa grup daring tersebut sudah dibentuk sejak September 2014.

Anggota grup di Facebook “Loly Candy’s Group” sudah mencapai 7.497 orang, sedangkan di grup Whatsapp berjumlah 156 orang. Hingga saat ini, penyidik masih mengidentifikasi konten di dalam grup tersebut untuk meringkus pelaku lebih banyak lagi. Sementara ini, jumlah tersangka yang dua diantaranya adalah admin, yakni W (25), DS (27), dan dua orang remaja SHDW (16), dan DF (17).

Dalam grup, para anggota yang mayoritas tidak mengenal satu sama lain, wajib berkirim gambar atau video pelecehan seksual yang mereka lakukan terhadap anak-anak. Dalam beberapa bukti yang tersebar, beberapa anggota menceritakan pengalaman mereka mencabuli, hingga memberi trik memanipulasi korbannya, sembari tak lupa menyebarkan foto mereka. Pengelola admin sendiri, yang juga tersangka mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000 setiap ada anggota yang mengklik foto atau video.

Para tersangka, seperti yang dilansir melalui Tribun, belum terjerat pasal kekerasan terhadap anak. Empat tersangka tersebut dikenai dengan pasal berkenaan dengan UU ITE pasal 27 ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016, serta Pasal 30 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Menyoal Pedofilia, Internet dan Kekerasan Seksual

Pedofilia menurut PPDGI III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa), merupakan salah satu psychiatric disorder/mental disorder atau gangguan jiwa terhadap hasrat seksual terhadap anak-anak di bawah umur 11-15 tahun. Kelainan ini disebut juga dengan paraphilia atau kelainan seksual dari kebiasaan seksual pada umumnya.

Sebuah asosiasi pedofilia asal Perancis, Angle-Bleu membeberkan, seorang pedofilia selama periode enam bulan atau dalam jangka waktu berulang-ulang, memiliki dorongan seksual, berfantasi, dan beraktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Hasrat mereka pun cenderung tidak berubah dan tidak melakukan pergerakan mendadak berdasarkan kebutuhan seksualnya sewaktu-waktu.

Selain itu, Angle-Bleu, juga membuat suatu kelompok jenis pedofil berdasarkan mekanisme pengendalian diri dan yang mereka rasakan:

Walaupun kelompok pedofil yang tertangkap melalui grup “Loly Candy’s Group 18+” merupakan pedofil jenis pasif, bukan berarti hal tersebut tidak berbahaya dan membawa hal negatif. Industri pedofil online tetap merupakan bisnis gelap dan berbahaya. Studi dari WCST (Webcam Sex Tourism) menemukan anak dipaksa melakukan ‘atraksi’ tertentu di depan kamera webcam komputer. Sang pedofil yang seorang konsumen lantas melakukan pembayaran secara online melalui Paypal atau Western Union, tentunya dengan nama samaran. Kemiskinan merupakan penyebab utama lestarinya bisnis pornografi anak-anak secara online di Filipina. Para orang terdekat anak, banyak ‘membantu’ menjual anak melalui internet dalam umur sedini mungkin. Anak juga merasa memiliki kewajiban untuk membantu keluarga dengan melakukan hal demikian. Temuan di Filipina ini, juga sama ditemui di Kamboja dan jaringannya ikut pula meluas memasuki Indonesia.

Perhatikan screenshot berikut ini sebagai bukti betapa mengerikan oknum-oknum tersebut:

Bahaya grup seperti “Loly Candy’s Group 18+” menurut Milton Diamond, dari universitas Hawaii mengemukakan, ketersediaan pornografi secara bebas dan dipandang normal di negara maju seperti Kanada, Kroasia, Swedia, Amerika Serikat, Jerman, dan Finlandia, membuka pemikiran untuk melegitimasi dan menormalisasi perilaku pedofilia. Komunitas ini saling mendukung pula secara psikologis bahwa kondisi mereka normal dan perilaku mereka patut dilanjutkan. Hal ini mendorong mereka dari pedofil pasif menjadi pedofil aktif, serta melestarikan jaringan bisnis prostitusi anak dan meluaskannya di beberapa negara berkembang Asia.

Aksesibiltas dan murahnya internet, konektivitas tanpa batas, serta perangkat gawai dan komputer yang semakin canggih memudahkan dan mempercepat transaksi bisnis prostitusi online. Menghadapi kekerasan di dunia maya, NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) mengungkapkan, tidak hanya untuk anak, internet juga merupakan lahan ‘bermain’ para seksual predator. Kaum pedofil, memanfaatkan anonimitas dan pengaburan identitas pengguna di internet untuk menarik mangsa-mangsanya. Anonimitas internet memungkinkan seseorang berbuat hal-hal berbahaya dan atau ilegal tanpa harus khawatir dihakimi secara sosial atau secara legal.

Perlindungan yang Memadai untuk Korban dan Orang Tersayang

Dari hasil penelitian WHO (World Health Organization), anak yang mengalami kekerasan seksual akan dua kali lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender lainnya. Para korban juga mengalami trauma berat yang lebih sulit disembuhkan dibandingkan dengan jenis kekerasan lain. Trauma fisik dan mental berkepanjangan akan membuat korban rentan mengahadapi depresi, disasosiasi, hingga tak jarang melakukan bunuh diri. WHO juga mengemukakan penyakit seperti diabetes dan gangguan makan menjangkiti korban atau anak-anak korban kekerasan seksual pedofil. Sangat penting dicatat untuk para petugas yang menangani korban kekerasan seksual, seperti suster, psikolog, psikiater, dan polisi untuk mendukung dan memiliki keberpihakan pada korban.

Ketika membicarakan pencegahan pula, masyarakat cenderung doyong menekankan pada pihak perempuan atau korban, untuk mengenali tanda-tanda bahaya kekerasan seksual. Baby Jim Aditya, seorang psikolog dan aktivis HIV AIDS menekankan bahwa, pendidikan yang membahas tentang tubuh dan otoritas, membedakan jenis sentuhan seksual dan netral, dan mengimbangi dengan pendidikan seksualitas yang benar, lengkap, dan objektif harus diberikan di usia sedini mungkin pada anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Di Amerika Serikat, anak di bawah 18 tahun belum mendapat izin untuk memberikan kesepakatan (consent). Hal ini berkaitan dengan minimnya kapasitas pemahaman akan konsekuensi atau keputusan anak di bawah umur 18 tahun. Oleh karena itu, di Amerika Serikat, orang tua akan mewakili anak hingga ia berumur di atas 18 tahun. Orang tua menjaga hal-hal bersifat privasi anak sebelum mereka dapat memahami dan menentukan keputusan. Jika kedua orangtua tiada, maka peran tersebut diberikan pada negara.

Selain itu, para pelaku yang kekerasan seksual yang terbukti bersalah dan menjalani hukuman di penjara perlu untuk diawasi keberadaan mereka setelah mereka bebas dari penjara. Di negara maju seperti Inggris, para pedofil yang terhukum tidak tinggal dekat sekolah atau tempat yang banyak anak-anak dikhawatirkan mereka akan mengulangi kejahatan mereka. Di penjara pun, mereka menempati divisi khusus bernama (Sexual Offenders Unit) yang dipisahkan dari penjara lainnya.

Lebih lanjut, Baby menegaskan pula kasus kekerasan seksual yang tak terjadi pada ruang yang hampa, harus dipahami pula oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran laki-laki yang dominan dalam melakukan kekerasan seksual jangan pernah dilupakan. Maka, memberikan muatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki agar menghargi diri sendiri, orang lain dan menghormati perempuan sangat penting. Memang hal ini akan memakan waktu panjang, serta upaya dan tenaga keilmuan yang banyak, tapi laki-laki perlu dilibatkan untuk mengerti mengapa dan bagaimana suatu kekerasan terjadi, serta dampak buruk yang akan dipikul oleh korban. Sehingga, rasa bersalah, kotor, malu, tidak hanya diasosiasikan untuk para korban kekerasan seksual saja, tetapi juga untuk (calon) pelakunya.

Lebih jauh lagi, para aparat hukum Indonesia wajib menuntaskan masalah kekerasan seksual dan online pornography lebih jeli. Misalnya dengan memperhatikan persebaran bisnis prostitusi online dalam tingkat regional dan memperhatikan para konsumen-konsumen yang ternyata secara mayoritas datang dari negara dunia pertama.

Kebiri Saja Tidak Cukup

Menghadapi permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, Indonesia berusaha menangkisnya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di bawah umur 15 tahun. Hukumannya adalah penjara selama 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp. 60.000.000 sampai Rp. 300.000.000,-

Pada tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 7, yakni yang berbunyi, “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Undang-Undang tersebut kontan mengundang protes dari sejumlah kalangan pegiat kemanusiaan, karena melanggar Hak Asasi Manusia untuk bereproduksi. Ini pula tak terlalu efektif menekan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya pegiat kemanusiaan, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) tegas menolak pemberlakuan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual anak.

Menurut Erasmus Napitupulu, seorang peneliti ICJR (Institue of Criminal Justice Reform) hukuman kebiri tidak akan menyelesaikan masalah kekerasan seksual, tapi memicu tindakan yang lebh brutal akibat dendam dan negara akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk proses kebiri.

Dr. Arry Rodjani dari Asri Urology Center mengunkap, untuk melakukan kebiri, cara yang ditempuh bisa melalui dua, yakni secara fisik dan kimiawi. Secara fisik, kastrasi dilakukan dengan membedah kedua testis laki-laki. Dalam Rappler, secara kimiawi, tubuh diinjeksikan sebuah cairan anti-androgen. Anti-androgen biasanya digunakan untuk mengobati kanker prostat, karena membuat hormon menurun sehingga tumor dapat mengecil. Namun, proses penginjeksian ini tidak serta merta menghentikan hormon libido secara permanen, hanya mengurangi saja. Maka, walaupun ‘pengebirian’ dilakukan, hasrat masih akan terus ada walaupun hormon testikuler telah dihilangkan. Bisa jadi, sebelum masa hukuman berakhir, ‘hasrat’ tersebut akan muncul kembali.

Ia melanjutkan, biaya melakukan hukum kebiri pun tak murah. Seiap penggunaan ke satu orang, dikenakan biaya sebanyak Rp. 700.000,-. Dalam satu kali suntik, obat akan bekerja selama tiga bulan saja dan hal itu harus berulang kali dilakukan sesuai dengan jangka waktu hukumannya. Apakah pemerintah siap mengeluarkan anggaran yang besar ini untuk melakukan kastrasi?

Di Korea Selatan, di mana hukum kastrasi diberlakukan pertama kali di Asia tahun 2011, ternyata tidak terlalu menekan angka kekerasan seksual di negeri Ginseng tersebut. Menurut data dari New York Times, mulai dari Januari sampai Juli, masih terdapat 12.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi di negara tersebut. Begitu pula yang terjadi di Polandia, kasus kekerasan seksual sempat tertekan namun tidak mengurangi dan memberi efek jera sama sekali. (Berbagai sumber/A27)