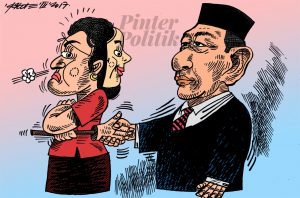

Perseteruan antara kedua mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri, hingga kini masih belum mereda. Politik dendam yang diterapkan keduanya, tak jarang membuat situasi politik Indonesia ikut menegang.

PinterPolitik.com

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. ~ Roger F. Soltau

Kunjungan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Negara minggu lalu, ternyata bukan indikasi akan meredanya kemelut pribadi antara Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut, dengan Ketua Umum DPP Partai PDI Perjuangan. Sudah menjadi rahasia umum, kalau pimpinan partai kepala Banteng ini masih enggan bertemu dengan SBY lantaran sakit hati. Ini terlihat dari sindiran Mega saat ikut berkampanye dengan calon pasangan DKI Jakarta Basuki T. Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat.

Pada acara yang diadakan di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat tersebut, Megawati meminta masyarakat memberikan kesempatan bagi pasangan Ahok-Djarot untuk kembali menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta hingga dua periode. Mega bercerita pengalamannya saat menjadi presiden yang hanya “setengah jalan”, karena saat pemilihan presiden berikutnya, ia dikalahkan oleh SBY.

“Kenapa kita (harus) pilih orang baru dibanding orang lama yang memang sudah sukses? Kasih kesempatan dia (Ahok-Djarot) untuk bisa meneruskan programnya. Karena saya yang mengalami sendiri. Saya presiden yang setengah jalan. Dari wapres sampai presiden, saya 5 tahun,” jelas Megawati yang beranggapan rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu akhirnya menyesal saat SBY menjadi presiden.

“Nah ibu-ibu juga lho yang waktu itu tidak milih saya. Coba saya dikasih waktu satu kali lagi, sudah lebih baik deh. Tuker orang baru sudah waktu itu, akhirnya nangis sendiri. Nah, sekarang jangan begitu, insafkan ibu-ibu yang belum sadar. Kasih tahu kalau tidak ada pemerintahan percobaan, kita mesti terus yakin,” kata putri proklamator Soekarno tersebut.

Sindiran Mega mengenai kekalahannya ini, seakan membenarkan dugaan masyarakat kalau ia masih menyimpan dendam dengan SBY yang dianggapnya berkhianat. Kala Mega menjadi presiden, SBY memang sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhutkam). Namun saat diberhentikan oleh Mega, SBY langsung berkampanye setelah diusung menjadi calon presiden kala itu.

Dalam buku karya Prof. Dr. Tjipta Lesmana MA., berjudul “Dari Soekarno Sampai SBY Intrik & Lobi Politik Para Penguasa”, mengungkapkan pengakuan Roy B.B. Janis mengenai kegusaran dan kebencian Mega terhadap SBY dalam rapat DPP PDIP. “Kalau orang lain, Amien Rais presiden, Wiranto presiden, siapalah, saya datang. Tapi, kalau ini (SBY), saya enggak bisa, karena dia menikam saya dari belakang!”

Pernyataan Mega ini, bisa dibilang kembali memanaskan situasi politik Indonesia yang awalnya sudah mulai tenang, setelah pertemuan Jokowi – SBY. Bahkan setelah pertemuan tersebut masyarakat, masyarakat sempat bertanya-tanya apakah ini pertanda Demokrat akan ikut berkoalisi dengan kubu Ahok-Djarot di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta bulan depan.

Kedewasaan Politik Bangsa

Kedewasaan dalam berpolitik, sepertinya memang masih perlu dipelajari oleh bangsa ini, mengingat masih banyak elit dan partai politik Indonesia yang masih belum dapat bersikap sportif dalam menerima kekalahan. “Ujian sesungguhnya dalam demokrasi adalah seberapa jauh seseorang bisa menerima kekalahan,” jelas Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Menurutnya, dalam kontestasi politik, kesiapan menerima kekalahan akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses demokrasi yang tengah dibangun melalui kontestasi tersebut. Sportifitas adalah budaya, budaya merupakan konsensus bersama yang nilainya dibawa ke dalam benak setiap individu.

Penanaman budaya seperti ini rasanya masih kurang ditanamkan dalam masyarakat kita, budaya gengsi dan menang sendiri masih sangat terasa di sana-sini. Seharusnya, sejak dini kita sudah mulai menanamkan bahwa kalah dan mengakui kekalahan adalah terhormat, bukan sesuatu yang memalukan atau menurunkan harga diri. Sikap ini justru menunjukkan kebesaran jiwa, sikap ksatria dan kedewasaan diri.

Politik adalah cerminan perilaku bersama (collective behavior) dari sebuah bangsa. Sehingga bila ada pemimpin negara yang dikatakan belum dewasa, maka bangsa tersebut memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dan untuk mencapai kematangan berpolitik, bangsa tersebut masih perlu banyak belajar dan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan diri.

Peralihan Kekuasaan Penuh Dendam

Pasca kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, negara ini setidaknya telah mencatat 6 orang mantan presiden dan satu orang yang sedang menjabat saat ini. Ironisnya, hampir sebagian besar proses pergantian kepemimpinan di negeri ini harus dilewati dengan rasa sakit hati. Walau dalam sejarah tidak tercatat siapa yang disakiti dan tersakiti, namun tetap mempengaruhi perpolitikan bangsa.

Presiden Soekarno (18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967)

Proses pergantian kekuasaan antara presiden pertama, Ir. Soekarno ke Soeharto, adalah peralihan kepemimpinan paling suram dalam sejarah Indonesia. Berawal dari Gerakan 30 September 1969 yang konon didalangi PKI, Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat, mendapatkan mandat penuh dari Soekarno untuk mengembalikan stabilitas negara, melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Namun surat perintah tersebut diterjemahkan berbeda oleh Soeharto, yaitu sebagai penyerahan kekuasaan Soekarno kepada dirinya. Melalui ketetapan MPRS yang secara resmi mencabut jabatan Soekarno, Soeharto diangkat sebagai presiden kedua RI. Situasi ini, membuat Soekarno sakit hati karena merasa dikhianati. Konon, hingga Soeharto meninggalpun rasa sakit hati itu masih membekas pada hati anak-anak Soekarno.

Presiden Soeharto (12 Maret 1967 – 21 Mei 1998)

Setelah berkuasa selama 32 tahun, gelombang reformasi akhirnya menggoyang kekuasaan Soeharto. Krisis moneter dan hilangnya kepercayaan membuat segala upaya Soeharto meredakan amarah rakyat, sia-sia. Alhasil 21 Mei 1998, ia pun mengundurkan diri dan kekuasaan negara langsung dialihkan pada Wakil Presiden kala itu, BJ Habibie.

Walau terkesan mulus, namun Soeharto menaruh curiga pada Habibie. Konon, sebenarnya Soeharto tidak mau mundur, tapi desakan rakyat begitu kuat, diperparah dengan mundurnya 14 menteri yang disinyalir diprovokasi Habibie. Walau Habibie berkali-kali ingin mengklarifikasi, namun sejak menyatakan mundur hingga wafat, Soeharto tidak mau lagi bertemu Habibie. Bisa jadi, Soeharto juga memendam sakit hati.

Bacharuddin Jusuf Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Presiden ketiga Indonesia ini hanya menjabat sekitar 1,5 tahun. Setelah Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) Habibie ditolak MPR DPR, ia pun mengurungkan niatnya menjadi kandidat presiden pada Pemilu Presiden 1999. Sekali lagi, walau terkesan lancar, namun sebenarnya Habibie pun menyimpan sakit hati pada lembaga legislatif kala itu. Ia menganggap penolakan LPJ itu merupakan keputusan emosional akibat lepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia.

Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)

Abdurrahman Wahid (Gusdur) merupakan presiden yang terpilih melalui Pemilu pertama di era reformasi. Melalui Sidang Paripurna, Gusdur terpilih sebagai Presiden keempat RI. Namun, era kepemimpinan tokoh NU ini ternyata hanya bertahan 20 bulan saja. Melalui sidang istimewa DPR, jabatan Gusdur dicopot akibat kasus Brunaigate.

Saat itu, Gusdur menganggap pencopotannya sebagai tindakan inkonstitusional. Tapi Megawati Soekarnoputri yang menjadi wakil presiden saat itu, tidak sependapat dengannya. Dalam berbagai kesempatan, Gusdur mengatakan telah memaafkan tindakan Mega yang ikut menggulingkannya, namun bukan untuk dilupakan.

Megawati Soekarnoputri (23 Juli 20o1 – 20 Oktober 2004)

Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama Indonesia, dan termasuk yang mulus melewati masa 3,5 tahun kepemimpinannya. Namun saat masa kepresidenannya berakhir, putri Bung Karno ini merasa dikhianati oleh salah satu menterinya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Menko Polhutkam.

Berdasarkan pengakuan Mega di acara Kick Andy, ia tidak suka karena SBY tidak terus terang kalau ikut maju di pemilihan presiden 2004. Ia juga merasa SBY menempatkan dirinya sebagai “korban” untuk mendapatkan simpati rakyat. Sakit hati pimpinan PDI P ini semakin bertambah, saat SBY berhasil mengalahkannya di Pemilu 2004. Selain selalu mengelak bertemu, Mega pun menempatkan partainya sebagai oposisi selama dua periode pemerintahan SBY.

Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)

Presiden keenam Indonesia ini, termasuk yang paling sukses menyelesaikan masa kepemimpinan hingga dua periode berturut-turut, yaitu 2004 – 2009 dan 2009 – 2014, bila dibandingkan presiden di era reformasi sebelumnya. Kebijakan baru Indonesia yang hanya memungkinkan presiden berkuasa selama dua periode saja, membuat serah terima jabatan Presiden ke Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi penggantinya, berjalan mulus.

Hanya saja, kondisi ini pun ternyata tidak semulus yang diharapkan.

Sang Pejabat Presiden

Pada pemilihan presiden tahun 2014, Jokowi terpilih untuk menempati posisi Presiden menggantikan SBY. Hanya saja, masyarakat melihat bahwa kemenangan presiden ketujuh Indonesia ini, bukan semata-mata kemenangannya. Pasalnya, partai politik utama yang mengusung dirinya adalah PDIP, di mana peran Megawati Soekarnoputri disinyalir sangat besar pengaruhnya dalam berbagai kebijakan Jokowi.

Pada pemilihan presiden tahun 2014, Jokowi terpilih untuk menempati posisi Presiden menggantikan SBY. Hanya saja, masyarakat melihat bahwa kemenangan presiden ketujuh Indonesia ini, bukan semata-mata kemenangannya. Pasalnya, partai politik utama yang mengusung dirinya adalah PDIP, di mana peran Megawati Soekarnoputri disinyalir sangat besar pengaruhnya dalam berbagai kebijakan Jokowi.

“Kalau saya amati, Jokowi sedang menjalankan politik balas dendam Megawati terutama ditujukan kepada SBY,” kata pengamat politik Achsin Ibnu Maksum, seperti dikutip Suaranasional. Padahal, menurutnya, Presiden Jokowi tidak perlu ikut terjerebab dalam politik balas dendam karena akan memunculkan kegaduhan.

Kehadiran Mega yang terkesan membayang-bayangi Jokowi, serta berbagai kebijakan yang terkesan ‘merugikan’ koalisi Partai Demokrat, menjadi salah satu penyebab terjadinya tarik menarik antara Presiden dan lembaga legislatif yang sebelumnya dikuasai oleh partai koalisi Demokrat, dalam menentukan setiap kebijakan.

Kegiatan sindir menyindir antara SBY dan Jokowi pun sempat membuat gaduh perpolitikan Indonesia. Ketika SBY rajin mencuitkan pemikiran dan kritikannya terhadap pemerintah di media sosial, para netizen langsung berpikir bahwa tindakan itu merupakan balasan dari SBY secara tidak langsung terhadap Mega, sehingga Jokowi sebagai presiden ‘terpaksa’ menjadi korban tudingan.

Mengenai situasi ini, SBY bahkan sempat melontarkan selorohnya di hadapan awak media dengan menyebut posisi politik Jokowi yang serba salah. “Pak Jokowi juga ingin betul membangun negeri. Ya, kalau seloroh saya Presiden ini hidupnya tidak tenang, kiri salah dan kanan salah lalu maju kena dan mundur kena. Itu saya sampaikan pada beliau,” ucapnya, sambil menambahkan kalau ia pun dulu sempat berada di posisi tersebut.

Kekuasaan Sebagai Alat Balas Dendam

Politik balas dendam yang kerap terjadi di Indonesia, sejalan dengan teori Powercube dari John Gaventa. Menurutnya, kekuasaan yang terlihat faktual belum tentu sama dalam kondisi riilnya, sebab ada yang harus dirahasiakan dalam kekuasaan. Terkadang kebijakan dan keputusan pemerintah tidak sepenuhnya demi kebaikan rakyat, namun secara tidak langsung juga bermaksud menekan atau meminimalisir peran partai saingannya.

Politik balas dendam yang kerap terjadi di Indonesia, sejalan dengan teori Powercube dari John Gaventa. Menurutnya, kekuasaan yang terlihat faktual belum tentu sama dalam kondisi riilnya, sebab ada yang harus dirahasiakan dalam kekuasaan. Terkadang kebijakan dan keputusan pemerintah tidak sepenuhnya demi kebaikan rakyat, namun secara tidak langsung juga bermaksud menekan atau meminimalisir peran partai saingannya.

Menurut Gaventa, bentuk kekuasaan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi dan kehidupan masyarakat di sebuah negara atau komunitas politik tertentu. Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia kini, kebijakan yang dilakukan kekuasaan dengan alasan dendam akan sangat berpengaruh pada masyarakat dan negara. Karena bagaimana pun yang akan merasakan langsung dampaknya adalah rakyat.

Untuk membalaskan sakit hatinya pada SBY, Mega sebagai pemimpin partai utama pendukung Jokowi, berusaha menggunakan kekuasaan presiden untuk memuluskan kebijakan dan tindakan – yang secara tak langsung menekan posisi Demokrat secara umum, dan SBY khususnya. Padahal seharusnya sebagai pemimpin negara, Jokowi mampu menghalau bila ada kebijakan yang pada akhirnya akan merugikan seluruh rakyat.

Trauma akan sakit hati Megawati terhadap pengkhianatan SBY dan kekalahannya dulu, mungkin juga pada akhirnya bermuara pada kesimpulan bahwa pemerintah sebagai penguasa harus cerdik, tidak boleh naif, dan hanya terpaku untuk berbuat baik saja. Sikap ini sesuai dengan prinsip kekuasaan Machiavelli yang berasumsi bahwa bila penguasa bersikap baik, hanya akan jatuh oleh musuh-musuhnya yang berani berbuat licik.

Menurut Machiavelli, niat baik tidak akan secara otomatis menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan, di dalam politik yang kerap terjadi adalah sebaliknya, bahwa niat baik justru akan bermuara pada kejatuhan. Realitas politik di Indonesia, sudah banyak penguasa-penguasa yang melakukan ini, namun demokrasi yang jujur dan adil, mungkin bisa sedikit-banyak, membersihkannya. Pemikiran Machiavelli ini, tentu saja tidak selamanya salah, hanya sudut pandangnya saja yang berbeda.

Silakan memberikan komentar, bila Anda tidak setuju dengan pendapat ini. (Berbagai sumber/R24)