Wang Yi, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok yang saat ini bertugas sebagai Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Tiongkok, mengajak Jepang dan Korea Selatan (Korsel) untuk “merevitalisasi Asia” agar tidak bergantung pada negara-negara Barat. Sejumlah warganet anggap hal ini beresonansi dengan apa yang dilakukan Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia II. Mungkinkah kesalahan serupa terulang pada Tiongkok?

Rasanya tidak ada orang Indonesia yang tidak mengetahui arti penting periode 1940-an. Bagaimana tidak, selain perang yang berkecamuk di seluruh dunia, pada masa itu perjuangan negara kita juga mencapai puncaknya saat para pahlawan Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Jepang.

Dan tentunya, pelajaran sejarah yang kita dapatkan di sekolah danperkuliahan mampu membuat kita mengingat para pemimpin kejam Perang Dunia II yang kelakuannya mengukir sejarah dalam cara yang sebelumnya tidak terkira oleh dunia. Mereka adalah Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Hideki Tojo.

Dari tiga nama tersebut, mungkin Hideki Tojo, sang Perdana Menteri Kekaisaran Jepang, adalah yang paling berkesan bagi orang Indonesia, karena berdasarkan ambisi ekspansionismenya negara kita harus menderita sebagai korban aksi penjajahan dan penindasan yang sampai kapanpun tidak bisa dijustifikasi.

Satu hal yang paling berbekas dari penjajahan Jepang adalah propaganda 3A yang mereka bawa. Tentunya, kita tidak lupa dengan pesan 3A yang berbunyi: “Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia”.

Propaganda ini digunakan oleh Jepang agar mereka bisa dilihat sebagai sebuah harapan baru bagi Indonesia yang selama ratusan tahun berada dalam kendali koloni Belanda.

Yap, melalui embel-embel propaganda tersebut, Kekaisaran Jepang pada saat itu berambisi menciptakan sebuah negara super yang kawasannya mencakup negara-negara Asia Tenggara, Korea, hingga Tiongkok, dengan alasan untuk menciptakan sebuah lingkungan politik yang berfokus pada Asia dan tidak berada dalam kendali kolonialisme Barat.

Nah, meskipun kenangan buruk tersebut saat ini hanya menjadi catatan sejarah, sebuah pertemuan antara diplomat Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel) beberapa waktu lalu berhasil men-trigger sejumlah percakapan menarik di media sosial tentang nostalgia ambisi Greater Asia Kekaisaran Jepang.

Di dalam pertemuan tersebut, Wang Yi, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok yang saat ini bertugas sebagai Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Tiongkok, menyebutkan bahwa sekarang adalah momen yang paling tepat bagi mereka untuk bersatu dan “merevitalisasi Asia”.

Wang berpandangan, sekaligus menyindir, bahwa Korsel dan Jepang saat ini sudah bersikap sok kebarat-baratan, dengan terlau dekat kepada Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Padahal, mau sedekat apapun mereka, seharusnya mereka mendukung otonomi strategis negara Asia secara maksimal.

Tidak heran bila kemudian pernyataan Wang tersebut memantik sejumlah pertanyaan menarik di internet, apakah Tiongkok tengah mengulangi narasi yang serupa dengan Kekaisaran Jepang pada periode Perang Dunia II? Mungkinkah ada kemiripan situasi dan kondisi yang saat ini dirasakan Tiongkok dengan yang dirasakan Jepang sebelum mereka terjun dalam perang dahulu?

Situasi yang Tidak Bisa Kita Abaikan

Sepertinya cukup aman untuk mengatakan bahwa saat ini terlalu “berani” bila kita menilai Tiongkok akan rela merisikokan segalanya untuk mengambil jalan peperangan seperti yang diambil Kekaisaran Jepang dahulu.

Namun, seperti yang dikatakan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, jangan sampai sikap arogan terhadap sejarah membuat kita melupakan pelajaran-pelajaran penting. Memang, tensi dan situasi yang akhirnya membuat Jepang berani memutuskan berperang untuk saat ini mungkin belum terjadi pada Tiongkok, akan tetapi sesungguhnya ada beberapa indikator yang membuat pernyataan dari Wang kemarin menyerupai kondisi Jepang ketika Perang Dunia II dahulu.

Pertama, dari aspek ekonomi, situasi yang dialami Tiongkok saat ini mulai menyerupai Jepang. Catatan sejarah dalam buku US Army in WWII – Strategy, and Command: The First Two Years, menyebutkan bahwa faktor kuat mengapa Jepang, di bawah kendali militer Hideki, akhirnya memutuskan untuk berperang adalah karena mereka merasa tekanan ekonomi yang dijatuhkan oleh AS sudah terlalu besar, dan menyakiti harga diri Jepang.

Sebagai refleksi, meskipun saat ini AS dan Tiongkok masih menjalani aktivitas perdagangan dengan satu sama lain, setiap harinya kita bisa lihat sendiri bahwa AS kerap memberi “pecutan” pada aktivitas perdagangan internasional Tiongkok. Terakhir, misalnya, AS diketahui mengajak Belanda untuk membatasi ekspor peralatan pembuatan chip. Hal ini diduga ditujukan untuk menyakiti produksi chip asal Tiongkok yang mengandalkan peralatan dari Eropa.

Kedua, dari aspek geopolitik, “pintu rumah” Tiongkok juga beberapa tahun belakangan ini terlihat digedor oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, mirip-mirip seperti situasi geopolitik Jepang sebelum mereka mendeklarasi perang. Mengutip sumber yang sama, Jepang mendeklarasi perang saat itu pun karena mereka terdorong oleh keyakinan akan perlunya pertahanan diri terhadap pengepungan dari kekuatan Barat, serta keinginan untuk menciptakan Benua Asia yang mandiri.

Ketika Perang Dunia II dulu, selain dikelilingi koloni-koloni Eropa, Jepang juga secara konstan menghadapi potensi adanya serangan besar-besaran AS dari Samudera Pasifik. Secara bersamaan, mereka pun berselisih dengan tetangga dekatnya seperti Tiongkok dan Rusia. Dengan kondisi seperti ini, persis seperti apa yang juga diyakini AS melalui Doktrin Monroe, satu-satunya cara untuk memastikan eksistensi diri ketika dikelilingi potensi ancaman adalah menyerang sebelum diserang. Karena ini, Jepang akhirnya nekat deklarasi perang.

Lalu, bagaimana dengan Tiongkok? Well, kita coba runut kondisi geopolitik mereka saat ini satu-satu. Pertama, Tiongkok saat ini sebenarnya sudah “berperang”, meskipun tidak secara blak-blakan menyebutnya demikian, dengan tetangga dekat mereka, India, yang juga sewaktu-waktu bisa berpihak pada AS. Kedua, Tiongkok senantiasa mendapat gertakan pedas dari armada laut AS yang sering berpatroli di sekitar Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan Taiwan.

Ketiga, dan mungkin yang jadi alasan kenapa Wang Yi membuat pernyataan menohok pada Jepang dan Korsel saat pertemuan trilateral mereka, Tiongkok saat ini “dikandangi” oleh para “sekutu Asia” AS tersebut. Sebagai negara yang takut sewaktu-waktu akan mendapat bala bahaya dari Tiongkok, tentu Korsel dan Jepang akan selalu menjamin mereka punya hubungan yang hangat dengan AS, situasi yang kemudian akan ditranslasikan sebagai potensi bahaya oleh Tiongkok.

Dari sini, kita bisa menyadari bahwa walaupun situasi dan kondisi yang terjadi pada Tiongkok mungkin tidak seekstrem Jepang ketika Perang Dunia II, pola yang mereka hadapi mulai terlihat selaras dengan yang terjadi pada Jepang dahulu. Kalau ketegangan masih terjadi pada ruang lingkup yang serupa, bukan tidak mungkin apa yang dikatakan Wang Yi, yang kemungkinan besar juga sepandangan dengan Presiden Xi Jinping, sesungguhnya berperan sebagai sebuah potensi sejarah yang berulang.

Namun, dengan kondisi dunia saat ini, masihkah ada kemungkinan Tiongkok tiba-tiba bertindak di luar dugaan dan melaksanakan semacam agresi pada tetangga-tetangga dekatnya?

Ancaman Perang Tidak Pernah Hilang

Mungkin sebagian besar dari kita akan berpandangan bahwa perang besar yang diinisiasi oleh Tiongkok ataupun AS tidak akan terjadi karena pertaruhan ekonominya terlalu besar. Secara akal sehat, anggapan yang terinspirasi dari tulisan James Joll berjudul The Origins of the First World War ini mungkin terkesan benar.

Tapi, pertanyaannya adalah apakah akal sehat akan selalu ada dalam masa-masa krisis?

Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons for the 21st Century, menyinggung hal ini dengan mengatakan bahwa alasan sebenarnya para pemimpin negara berani melakukan perang meskipun taruhannya terlalu besar adalah karena pikiran mereka yang bersumbu pendek.

Kata Harari, “Sayangnya, bahkan jika perang tetap menjadi bisnis yang tidak menguntungkan di abad ke-21, itu tidak akan memberi kita jaminan mutlak akan perdamaian. Kita seharusnya tidak meremehkan kebodohan manusia.”

Pernyataan Harari tersebut dibuktikan dengan meletusnya Perang Dunia II, ketika tiba-tiba saja Adolf Hitler menantang Eropa Timur dan Barat berperang. Padahal, jika Hitler berpikir secara matang, Jerman yang meskipun pada masa itu memang maju, tetap tidak akan mampu melawan kekuatan militer luar biasa yang dimiliki Soviet dan AS.

Kita pun tidak boleh melupakan perkataan terkenal dari strategis militer, Carl von Clausewitz, yang pernah menyebutkan bahwa perang sejatinya hanyalah salah satu bentuk lain berpolitik. Artinya, suatu persoalan politik sesungguhnya akan selalu memiliki kemungkinan untuk diselesaikan melalui cara-cara kekerasan. Hambatannya, kembali lagi, hanyalah pada batas kesabaran para pemimpin negara.

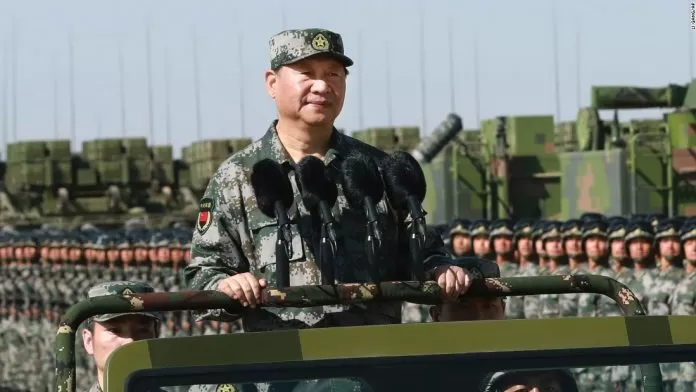

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa di balik meme-meme yang tersebar di media sosial terkait perkataan Wang Yi dan sikap TIongkok yang sedikit mengingatkan kita pada Kekaisaran Jepang, sesungguhnya ada satu hal yang patut kita sadari dan waspadai bersama: jangan sampai Xi Jinping merasa putus asa karena negaranya terlalu ditekan oleh adidaya lain dan tetangga-tetangga dekatnya.

Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap semoga saja semua hal ini tidak terjadi. (D74)