Setiap harinya ada 2 juta meter kubik limbah yang dihasilkan di Jakarta, namun yang diolah hanya 35 ribu meter kubik.

pinterpolitik.com – Jumat, 6 Januari 2017.

JAKARTA – Tahun 1850-an kota London, Inggris, mengalami wabah kolera (cholera). Wabah tersebut terjadi sebagai akibat dari pencemaran dan limbah (industri maupun rumah tangga) yang mengotori sungai Thames. Salah satu wabah yang terkenal adalah Broad Street cholera outbreak yang terjadi pada tahun 1854 yang menyebabkan hampir 600-an orang meninggal dunia. Periode kecemaran yang terjadi di sungai Thames ini juga dikenal dengan sebutan The Great Stink atau ‘Bau Besar’ merujuk pada bau yang ditimbulkan oleh sungai Thames.

Apa yang terjadi di London itu merupakan masalah klasik kota besar. Banyak kota besar di dunia mengalami persoalan yang sama. Hal tersebut juga terjadi di ibukota negara kita tercinta, Jakarta. Setiap harinya ada 2 juta meter kubik limbah yang dihasilkan di Jakarta, namun yang diolah hanya 35 ribu meter kubik. Bayangkan jika limbah itu terus menumpuk dan tidak diolah. Persoalan ini akan mendatangakan dampak yang cukup serius jika tidak dipikirkan penyelesaiannya.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai memikirkan persoalan ini. Program pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya yang akan membangun 15 instalasi pengolah limbah domestik sampai tahun 2050 merupakan salah satu program yang perlu didukung, kendati sudah amat terlambat. Sampai saat ini Ibu Kota hanya memiliki satu zona pengolah limbah rumah tangga. Hal ini jelas tidak cukup untuk menampung limbah dari sekitar 9 juta penduduk.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat tak kurang dari 80 persen air tanah dangkal dan air permukaan di Jakarta kini sudah tercemar bakteri E. coli. Persentase sebaran bakteri penyebab diare setinggi itu tentu saja sangat mengkhawatirkan.

Dengan hanya satu zona instalasi pengolah limbah domestik untuk megapolitan sebesar Jakarta, maka hanya ada 4 persen dari total buangan air limbah yang dihasilkan warga setiap hari yang bisa diolah. Jika ingin membuat perbandingan, pengolahan limbah di Jakarta saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota lain di Asia Tenggara. Di Kuala Lumpur, misalnya, lebih dari 90 persen limbah sudah dibuang lewat jaringan pipa pengolahan. Bahkan Bangkok, yang kepadatan penduduk dan tingkat kesemrawutannya sering disetarakan dengan Jakarta, sudah memiliki jaringan pipa pengolah untuk 40 persen buangan air kotor.

Saat semua orang mulai melihat persoalan ini dengan serius, jawaban yang memprihatinkan justru disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro. Ketika ditanya ihwal keterlambatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah ini, ia mengatakan, “Kami lupa.” Selama ini pemerintah daerah terlampau berkonsentrasi menyelesaikan persoalan kemacetan dan banjir, akibatnya lalai mengurusi air limbah. Jawaban Direktur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL Jaya) Yudi Indardo lebih membuat miris. “Jepang saja butuh 100 tahun,” katanya, seolah meminta permakluman. Well, apa kita harus menunggu sampai wabah dan kesehatan masyarakat terganggu baru memperbaiki semuanya?

Jika mau dikritisi, jawaban semacam itu menunjukkan pejabat DKI tidak punya sense of crisis. Ketiadaan instalasi pengolahan limbah rumah tangga tidak hanya mencemari air di permukaan. Dalam jangka panjang, hal ini juga bisa merusak kualitas air tanah. Jika semua sumber air bersih di Jakarta tercemar limbah yang tak terolah optimal, ledakan epidemi tinggal menunggu waktu saja.

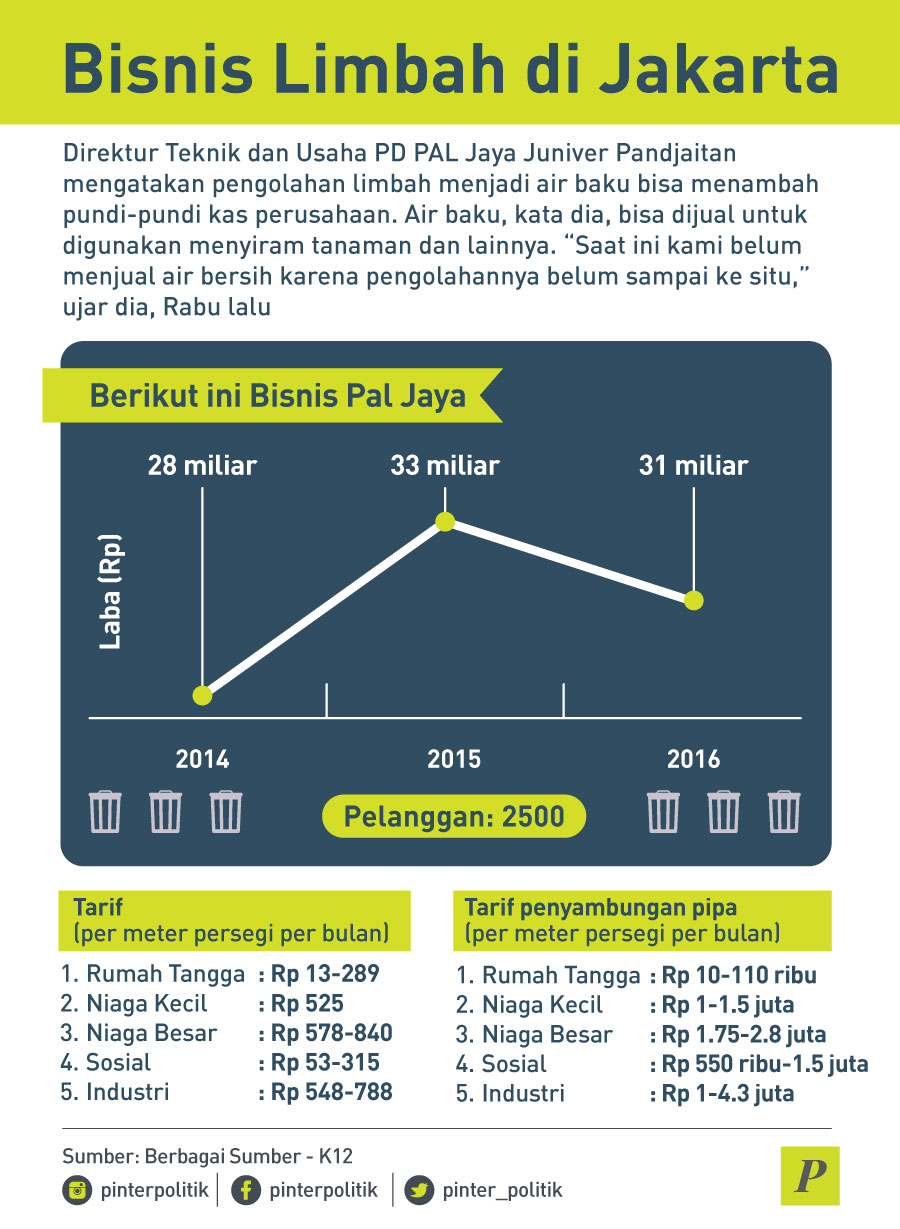

Saat ini di Jakarta hanya ada satu tempat pengelolaan limbah yang memadai dan dikelola oleh pemerintah. Tempat tersebut ada di Waduk Setiabudi dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah Jakarta (PD PAL Jaya). Air yang diperoleh kemudian bisa dijual kembali oleh PD PAL Jaya. Pada tahun 2016, laba PAL Jaya mencapai Rp 31 miliar yang diperoleh dari tiga sektor usahanya: operator pengelolaan air limbah, jasa layanan lumpur tinja, dan jasa layanan perpipaan. Jika PD PAL Jaya tidak digenjot untuk lebih serius menangani persoalan ini, maka limbah akan menjadi bom waktu persoalan yang suatu saat akan menjadi persoalan besar di ibukota.

Saat ini di Jakarta hanya ada satu tempat pengelolaan limbah yang memadai dan dikelola oleh pemerintah. Tempat tersebut ada di Waduk Setiabudi dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah Jakarta (PD PAL Jaya). Air yang diperoleh kemudian bisa dijual kembali oleh PD PAL Jaya. Pada tahun 2016, laba PAL Jaya mencapai Rp 31 miliar yang diperoleh dari tiga sektor usahanya: operator pengelolaan air limbah, jasa layanan lumpur tinja, dan jasa layanan perpipaan. Jika PD PAL Jaya tidak digenjot untuk lebih serius menangani persoalan ini, maka limbah akan menjadi bom waktu persoalan yang suatu saat akan menjadi persoalan besar di ibukota.

Banyak pengamat tata kota menilai pemerintah tidak serius mengurusi persoalan limbah di ibukota. Oleh karena itu tidak perlu heran jika Jakarta mendapat predikat darurat limbah. Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman banyak kota besar di negara maju. Pengolahan sampah dan limbah rumah tangga merupakan prioritas begitu populasi kota mulai bertambah. Tanpa hal itu, kota akan kumuh, kotor, dan jadi sumber penyakit.

Persoalan ini harus dipikirkan secara serius. Jakarta tidak bisa dibiarkan meraksasa tanpa cetak biru pengembangan yang komprehensif. Pejabat DKI tidak boleh mengaku lupa mempersiapkan infrastruktur dan berbagai fasilitas umum yang penting untuk warga. Praktek keliru yang selama ini terjadi tak boleh berlanjut karena akan membuat kota ini kurang layak huni. Semoga jika nanti gubernur baru terpilih pasca Pilkada Februari nanti, persoalan ini akhirnya bisa diperhatikan dengan lebih serius lagi. (Berbagai sumber/S13)