“Melalui KUPI ini, kita ingin nyatakan ulama perempuan ada, eksis, dan sudah terbukti berkontribusi. Inilah saatnya mengakui keberadaan mereka, sekaligus memberi apresiasi atas keberadaan dan kontribusi ulama perempuan tersebut.”- Badriyah Fayumi (ketua tim pengarah KUPI)

PinterPolitik.com

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama kali digelar seminggu lalu, tepatnya pada 25-27 April 2017, di Pesantren Kebon Jambu, Cirebon. Lebih dari 700 ulama perempuan, aktivis dan akademisi dari dalam dan luar negeri, turut datang ke pertemuan tersebut. Ini adalah titik awal dimulainya konsolidasi dan sinergi ulama perempuan dengan berbagai pihak yang selama ini bekerja menyelesaikan berbagai persoalan keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

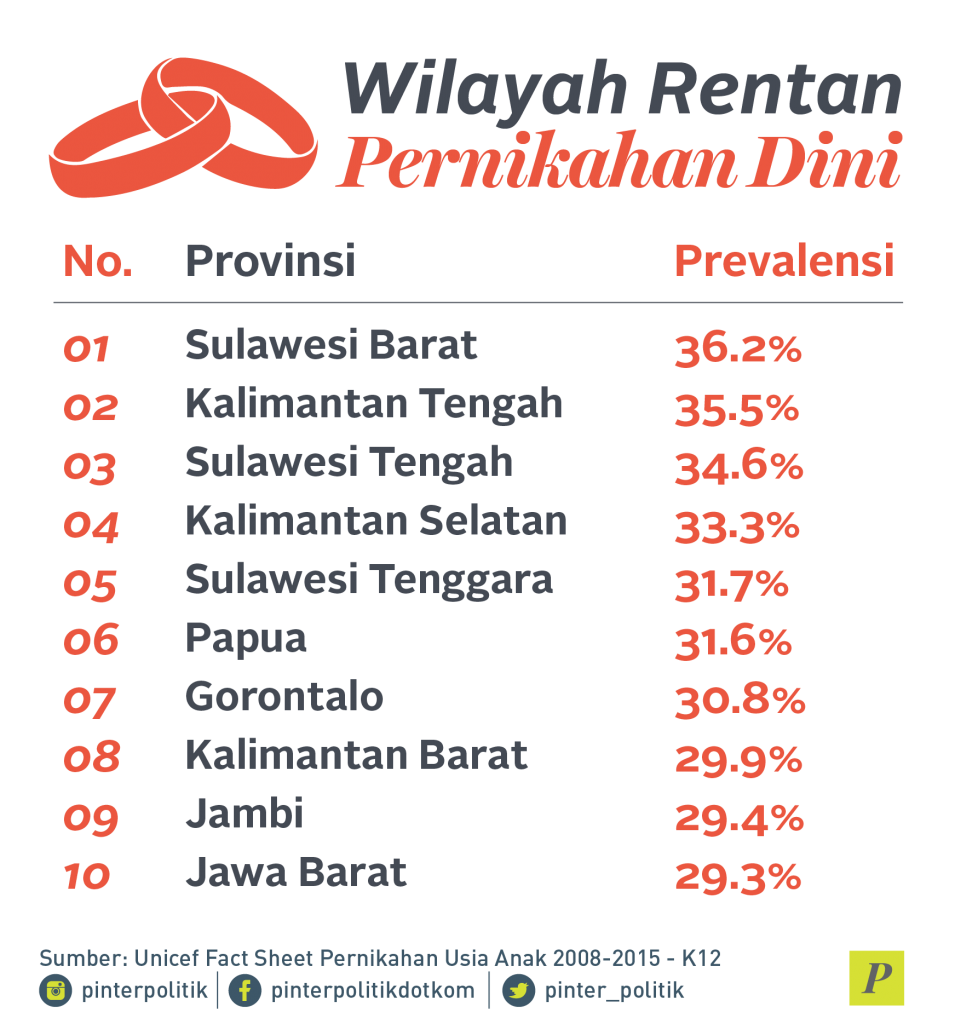

Dalam kongres KUPI, lahir tiga fatwa keagamaan. Fatwa pertama berbicara tentang ‘Perusakan Lingkungan dalam Konteks Ketimpangan Sosial’, fatwa kedua adalah ‘Kekerasan Seksual’, dan fatwa terakhir mengenai ‘Pernikahan Anak’. Kelahiran fatwa-fatwa progresif ini, tak dapat dipisahkan dari mudharat atau keburukan yang ditimbulkan di masyarakat.

Fatwa ini didukung oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin selaku pemerintah dan juga UNICEF sebagai lembaga internasional yang berpengaruh. Keputusan kenaikan batasan usia minimal menikah bagi perempuan dinaikkan, dari umur 16 tahun menjadi umur 18 tahun. Berkat fatwa ‘Pernikahan Anak’, UU nomor 1/1974 tentang perkawinan segera direvisi melalui legislative review.

Lawan Dominasi Lelaki dalam Tafsir Kitab dan Dakwah

Tak hanya agenda menekan pernikahan dini, pula melawan radikalisme, dominasi lelaki atau patriarki, yang kerap dibalut agama menjadi agenda perjuangan KUPI dalam menyelesaikan masalah sosial dan agama di masyarakat. Hal ini tentu tak mudah karena para ulama perempuan ini justru mendapat tantangan di lingkarannya sendiri.

Contohnya, ketika berhadapan dengan tradisi patriarkis dalam dunia pesantren yang tak menerima kepemimpinan perempuan. Pemimpin Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Nyai Hajjah Masriyah Amva, sudah kenyang dengan pengalaman tersebut. Meninggalnya K.H Muhammad, suaminya, membuat banyak santri meninggalkan pesantren, terutama ketika ia mantap menggantikan almarhum memimpin pesantren. Kini, sudah sepuluh tahun pesantren Kebon Jambu Al-Islamy berdiri di bawah pimpinan Nyai Hajjah Masriyah.

Walaupun terbukti berhasil memimpin, dilihat dari lonjakan anak yang mendaftar, banyaknya tamu nasional dan internasional yang datang, hingga penghargaan Albiruni Award dan SK Trimurti Award yang diterimanya, ia masih saja mengalami diskriminasi gender. Masriyah berkisah, seorang kiai datang dan berkata jika dirinya masih nol besar, “Tahu tidak, kamu itu tidak ada apa-apanya, nol besar. Pesantren ini menjadi maju karena menantu dan anak kamu pintar, mereka laki-laki kan.” kenang Masriyah, Kendati demikian, ia tetap berpegang teguh menyebarluaskan pentingnya pemahaman kesetaraan gender di pesantren dan masyarakat sekitar agar perempuan diperlakukan adil. “Kesetaraan gender tidak akan mengotori Islam, bahkan akan memberikan cahaya pada agama kita, membuat kita lebih maju.” tutupnya.

Tak hanya di lingkungan pesantren saja, dominasi lelaki juga merasuk dalam tafsir asal suka mengenai poligami. Para ulama perempuan ini juga berusaha ‘merebut’ tafsir Al-Quran yang kerap digunakan sebagai jubah justifikasi agama terhadap kekerasan yang dilakukan dalam poligami.

Poligami kerap disebut-sebut beberapa ulama laki-laki sebagai salah satu tradisi Islam. Padahal, praktek tersebut telah berjalan jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Saat itu, laki-laki boleh menikahi perempuan dalam jumlah yang tak terbatas, karena faktor sosio historis akibat perang, ada pula sebagai status kesuksesan. Hingga Al Qur’an turun mengaturnya dalam surat An-Nisa, yakni dengan membatasinya sampai empat istri.

Poligami sendiri yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai satu upaya memerdekakan budak, janda, dan perempuan yang tertindas. Saat ini, keperluan berpoligami tentu tidak sama seperti dahulu. Dengan demikian, keberadaan para ulama perempuan ini bisa menjelaskan keperluan berpoligami dalam tataran historis dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an sesuai konteks jaman sekarang.

Nikah Muda, Glorifikasi Institusi perkawinan Berbalut Agama

Di saat ulama perempuan menempuh cara yang progresif dan konkret memerangi patriarki dalam beragam wajah dengan balutan agama, kampanye nikah muda masih membayangi muda-mudi Muslim. Nikah muda kerap dijadikan sebagai solusi dari hampir beragam masalah yang melanda, salah satunya meme di bawah ini yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Iming-iming nikah muda yang membahagiakan, juga disuarakan oleh anak sulung dari satu ustad kondang negeri, bernama Alvin Faiz. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Alvin menikahi gadis mualaf beretnis Tionghoa bernama Larissa Chou. Beberapa media arus utama kerap meromantisir dan merayakan pernikahan mereka, bahkan tak jarang menyebut sebagai goals atau tujuan hakiki kehidupan.

Pemujaan terhadap institusi pernikahan, anggapan laki-laki sebagai iman dan kunci menuju surga bagi perempuan, hingga tekanan sosio-kultural yang mendera perempuan, seakan dipeluk dan dipandang lazim. Hal ini semakin mereduksi pentingnya masa muda untuk dedikasi perbaikan kualitas diri dan orang lain, dan hanya berputar dalam pusaran pencarian jodoh yang tak ada habisnya.

Dakwah progresif terasa berat oleh kehadiran ustadz-ustadz kondang yang turut merayakan poligami dan melanggengkan tafsir asal suka demi kepentingan dirinya. Islam memang tidak melarang berpoligami, namun apakah cara menjemput pahala dan surga Tuhan harus selalu dilakukan dengan poligami? Begitu pula dengan nikah muda, tak ada yang salah dengan pernikahan, namun apakah satu-satunya jalan mencapai kesempurnaan beragama hanya dapat dilakukan dengan menikah muda? Tentunya tidak. Pembuktian tunggal untuk menjadi Muslim sejati tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan reproduktif dan seksual saja.

Untung saja, keadaan ini diimbangi dengan kehadiran ustadz-ustadz progresif yang mendukung peran dan kemajuan umat. Mereka dengan sadar mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Memang jumlah ustadz berspektif feminis ini masih sangat sedikit, namun keberadaannya sangatlah penting. K.H Husein Muhammad mengatakan, persoalan konteks keulamaan perempuan adalah soal relasi kuasa dan hal tersebut sangat timpang saat ini. “Patriarki masih sangat kuat, padahal patriakisme merugikan laki-laki juga. Kesetaraan gender bukan hanya untuk membela perempuan tapi juga membela laki-laki.” ujar K.H Husein Muhammad.

Tidak hanya K.H Husein, ustadz Imam Nakha’i, dan ustadz Faqihuddin Abdul Kodir, adalah salah satu dari ulama-ulama yang menyerukan pentingnya peran laki-laki dan perempuan dalam perubahan sosial. Ustadz laki-laki berspektif feminis ini berusaha mengalahkan hegemoni dominasi laki-laki, yang jadi salah satu penyebab jumlah laki-laki pro-kesetaraan gender dalam organisasi keagamaan masih sangat sedikit.

“Di kalangan grup whatsapp terbatas, muncul pernyataan-pernyataan yang menyebut hanya laki-laki lemah yang membiarkan perempuannya ikut acara KUPI.” ujar Ustadz Imam Nakhal yang juga Anggota Komisioner Komnas Perempuan dan Ulama Pesantren. Nah, masih maraknya perspektif yang keliru tersebut berusaha dibenahi dengan melibatkan laki-laki langsung dalam gerakan keulamaan perempuan.

Salah Satu Bentuk Jihad

Ketiga fatwa yang dikeluarkan oleh KUPI serta usaha yang dilakukan para ulama perempuan dan beberapa ulama laki-laki dalam kongres, mewakili keberpihakan umat islam terhadap persoalan sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung. Kondisi material terefleksi dari banyaknya penindasan yang terjadi, terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak. Dengan begini, perspektif ilmu Islam dapat berkontribusi secara nyata mengatasi permasalahan sosial masyarakat, tentu dengan metodologi dan pemahaman mendalam tentang realitas sosial.

Kita bisa bertanya, ustadz kondang manakah yang peduli soal kekerasan seksual, perusakan alam, keadilan sosial, migrasi dan radikalisme? Jarang, karena memang tidak ada daya tariknya berdakwah dengan tema demikian apalagi terlibat dalam pendampingan arusnya. Jika pun ada, sebagai tenaga khutbah, mereka lebih banyak menggurui daripada menyimak untuk mendengar permasalahan, serta mencari solusinya dengan ilmu agama, seperti ilmu fiqh.

Tak perlu meneriakkan berjihad jauh sampai ke Suriah dan Mesir, atau berlomba melaksanakan pernikahan sedini mungkin, bahkan menambah pasangan demi cita-cita surga yang sensual. Untuk berjihad, kita hanya perlu melihat sekeliling, ada berapa banyak penindasan dan elemen yang membutuhkan solusi-solusi keagamaan dari pengetahuan yang dimiliki dan dikuasai oleh para calon da’i atau kalangan santri Muslim.

Nah, apa yang diusahakan oleh para ulama perempuan dan ustadz di atas adalah salah satu bentuk jihad yang paling dekat dengan realitas sosial saat ini. (Berbagai Sumber/A27)