PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]ada bulan Maret 2017 lalu, bertempat di Masjid At-Tin, TMII, Jakarta Timur, sejumlah tokoh negeri memperingati Supersemar. Nama-nama besar seperti Habib Rizieq, Ustadz Arifin Ilham, AA Gym, beberapa anggota keluarga cendana, hingga calon pasangan gubernur Jakarta nomor urut 3, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hadir dalam acara bertajuk ‘Peringatan ke-51 Supersemar, Surat Perintah 11 Maret 1966: Dzikir dan Shalawat untuk Negeri’.

Dalam kesempatan tersebut, imam besar FPI (Front Pembela Islam) menyampaikan betapa pentingnya peristiwa Supersemar bagi Indonesia, berbahayanya kebangkitan PKI, serta perlunya revolusi akhlak dan moral untuk negeri.

Supersemar: Kudeta atau Menjaga Kestabilan Negara?

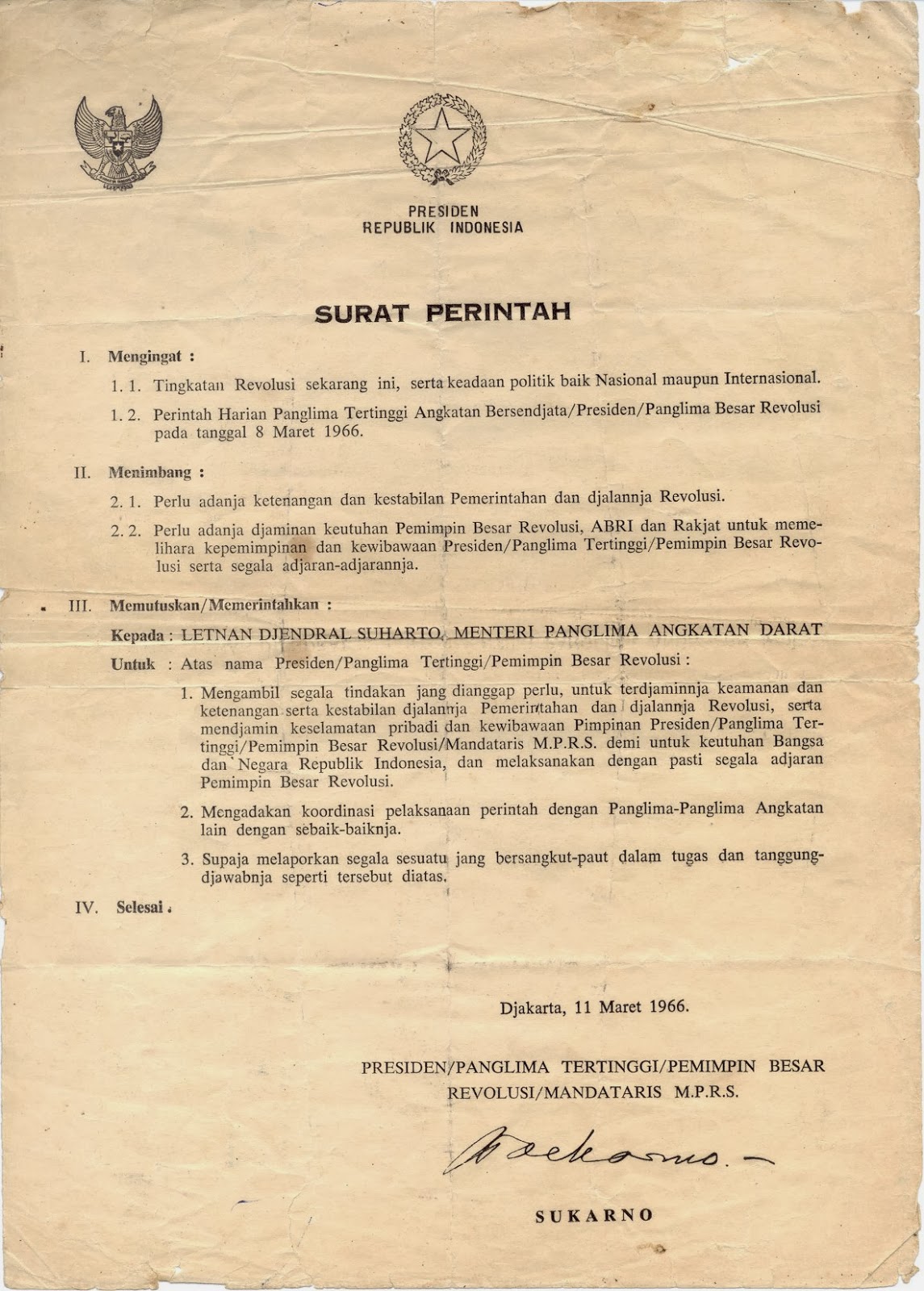

Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret dikeluarkan tahun 1966. Surat tersebut berisi instruksi kepada Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/Pangkopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi. Surat yang konon ditandatangani oleh Soekarno tersebut, merupakan jalan yang ditempuh untuk meredam suasana bergejolak yang disebabkan oleh melambungnya harga kebutuhan pokok, serta demonstrasi yang hampir tiap hari terjadi oleh KAMMI dan KAPPI, serta keresahan masyarakat karena masih beroperasinya PKI (Partai Komunis Indonesia).

51 tahun sejak peristiwa tersebut, spekulasi Supersemar sebagai alat Soeharto atau TNI AD mengkudeta kepemimpinan Presiden Soekarno bermunculan. Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia, atau ANRI mengaku hingga hari ini, lembar fisik otentik yang mencatut instruksi sang proklamator tidak juga ditemui. Keberadaan ‘surat sakti’ tersebut menjadi misteri hingga kini.

Naiknya Soeharto menjadi Presiden RI yang menandakan dimulainya rezim Orde Baru, aksi pembredelan serta pengasingan berbagai tokoh, media massa dan organisasi politik berhaluan ‘kiri’, selanjutnya mewarnai keadaan politik dalam negeri. Organisasi seperti Lekra (Lembaga Kebudajaan Rakyat) yang didirikan D.N Aidit dan Njoto, yang juga pembesar PKI, tak luput dilibas rezim Soeharto. Begitupun para tokoh cendikiawan Lekra seperti Pramoedya Ananta Toer dan Rivai Apin yang ‘dibuang’ dan ditahan bertahun-tahun tanpa melewati peradilan.

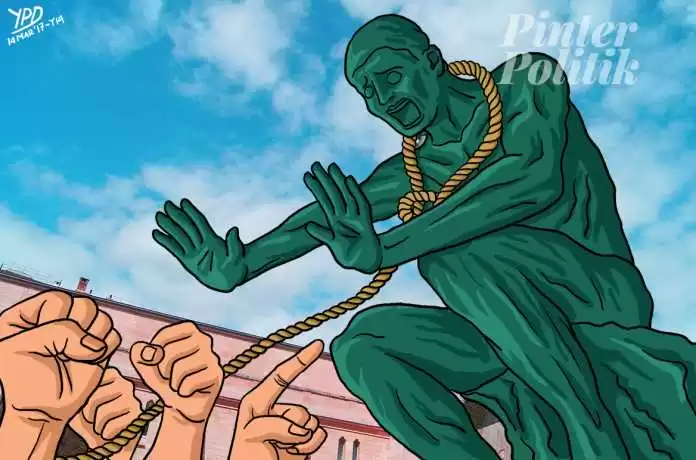

Beragam ‘kebijakan’ dilakukan rezim Orde Baru atas dalih stabilitas dan kemanan bangsa. Supersemar menjadi fitur sekaligus tiket pemerintah untuk melenyapkan kritik serta lawan-lawan politiknya, terutama sekali politik berhaluan ‘kiri’. Segala hal yang berhubungan dengan Komunisme, Marxisme, Leninisme, merupakan momok, harus selalu dijauhi dan berjarak. Ideologi ‘kiri’ menjadi makhluk halus yang ‘pamali’ dibicarakan, didiskusikan, apalagi diungkit. Supersemar seakan menjamin Presiden melalui aparatur pemerintahannya melegitimasi kekerasan terhadap rakyat, apapun itu bentuknya.

Berpikir Ala Orbais

51 tahun berlalu sejak kebangkitan Orde Baru melalui Supersemar, sudah 19 tahun reformasi berjalan. Apa perubahan yang bisa kita rasakan dan lihat sekarang?

Momen peringatan Supersemar yang diselenggarakan tokoh-tokoh agama dan Negara di Masjid At-Tin, bisa jadi salah satu ‘penanda’ bahwa pemikiran ala Orde Baru belum hilang. Acara yang diselenggarakan di ‘bekas’ wilayah gusuran rumah warga oleh Bu Tien Soeharto untuk menyaingi Thailand kala itu, diisi dengan ceramah politik barbalut rohani.

“Presiden Soeharto telah mengambil tegas, yang tanpa kompromi yang berguna bagi Indonesia, dengan membubarkan PKI.” Tegas Habib Rizieq. Ungkapan semacam ini adalah hal lumrah yang biasa dikeluarkan oleh seorang Orbais. Tidak hanya menunjukan ketakutan dan rasa permusuhan terhadap Komunisme, lebih jauh lagi, hal ini pula mencontohkan tradisi anti-intelektualitas yang diwariskan oleh rezim Orde Baru.

Pemahaman tunggal atas sebuah wacana atau masalah adalah ciri berpikir Orbais yang sarat ‘anti-intelektualitas’. Wendy Prajuli, dosen HI Universitas Bina Nusantara menyebutkan, anti intelektualisme adalah sikap penolakan, ketidakpercayaan, atau permusuhan terhadap kalangan intelektual dan intelektualitas. Sikap ini diekspresikan seperti, perendahan terhadap kalangan intelektual dan intelektualita s, serta penolakan penggunaan rasio dalam mencari solusi masalah. Pemahaman bahwa ideologi ‘kiri’, seperti Komunisme dan Marxisme, berbahaya, anti Tuhan, anti agama, bejat, dan jahat, sudah menjadi persepsi umum masyarakat. Namun, jika kita melihat dokumen atau hasil-hasil penulisan PKI sesungguhnya,yang berusaha dilawan adalah imperialisme, kapitalisme, dan feudalisme.

Propaganda Orba memerangi ideologi ‘kiri’ telah menormalisasikan dan berhasil menabukan Komunisme, menjadikannya musuh imajiner yang dapat merusak moral dan akhlak bangsa. Tidak hanya persepsi masyarakat umum, institusi pendidikan yang seharusnya terbuka dengan berbagai paradigma ilmu, turut mengamininya. Kejadian di Univeristas Telkom Bandung baru-baru ini adalah salah satu contohnya. Pihak kampus memberikan sanksi berupa skorsing kepada mahasiswa yang menggelar Perpustakaan Apresiasi karena dianggap menyebarkan paham komunisme.

Pelarangan perdebatan isu-isu yang dianggap sensitif di lingkungan kampus tidak hanya pada ranah ideologi ‘kiri’ saja. Beberapa minggu lalu di Universitas Indonesia, pihak kampus membubarkan diskusi yang mengangkat ganja sebagai alternatif medis dan sejarahnya. Diskusi bertajuk ‘Ganja-Ganja Manja’ yang dibawa oleh lembaga kajian budaya popular ini, turut mendapat pembungkaman dari pihak Universitas yang konon menyandang predikat terbaik di Indonesia. Alur berpikir Orbais, ternyata tak hanya beredar dalam masyarakat umum, namun juga institusi pendidikan, betapa ‘berhasil’ Orde Baru melanggengkan cara berpikirnya!

Selain adanya pemahaman tunggal dan pelarangan perdebatan isu-isu yang dianggap ‘sensitif’, kita kerap menyaksikan betapa gosip maupun rumor berhembus sangat keras dan kencang, hingga dianggap sebagai informasi yang sebenarnya. Di masa semua informasi dikekang dan dibatasi, rezim Orde Baru menyebabkan informasi yang bersifat sensasional dan konspiratif lebih disukai. Informasi yang tidak jelas asal-usulnya, dijadikan rujukan untuk memahami beragam persoalan yang terjadi, daripada mencari pengetahuan lewat buku.

Sikap ahistoris dan naïf kaum Orbais tergambar baik pula dalam meme atau jargon, ‘piye kabare? Masih enak jamanku toh?’ Jargon dan meme yang masih bertebaran hingga kini, tentu saja mengamini penggunaan Supersemar sebagai landasan hukum pembubaran PKI, penangkapan sejumah mentri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September, dan perombakan keanggotaan MPRS, pada akhirnya melahirkan Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Sedangkan pada praktiknya, Soeharto melalui Supersemar, menaikan dirinya sebagai presiden tanpa melalui proses pemilihan.

Masyarakat Kita Hari Ini

Supersemar yang diyakini sebagai peristiwa penting oleh Habib Rizieq dan berbagai tokoh Negara dan agama di Masjid At-Tien beberapa hari lalu, secara tak langsung turut merayakan budaya ‘anti-intelektualitas’ yang diturunkan rezim Orde Baru. Dampak dari kepicikan berpikir yang ditanamkan ke dalam kesadaran rakyat Indonesia, membuat PKI yang sudah lagi runtuh, terus diburu sampai kapanpun. Bahkan, kaum Orbais masih saja menakut-nakuti masyarakat dan kaum muda akan bahaya PKI, hingga saat ini.

Dampak dari kepicikan cara berpikir yang ditanamkan ke dalam kesadaran rakyat Indonesia, menyebabkan pemikiran sosial dan politik tidak berhasil dipahami oleh masyarakat walaupun keterbukaan zaman dan informasi sangat luas hari ini. Layaknya alternative facts dalam novel 1984 karya George Orwell, Supersemar oleh para Orbais diyakini sebagai sebuah peristiwa besar, penyelamat moral dan akhlak.

Dengan mengedepankan cara berpikir rasional dan meninggalkan cara berpikir Orbais, kita bisa saja berkesimpulan bahwa peristiwa Supersemar merupakan sebuah pembelokkan sejarah.

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Baskara Tulus Wardaya, menuturkan, untuk dapat mengetahui fakta yang sebetulnya terjadi mengenai peristiwa sejarah Supersemar, ada tiga cara, yakni mengadakan forum-forum yang melibatkan masyarakat, khususnya kaum muda untuk berbicara dari perspektif yang berbeda, menulis buku-buku yang berbeda dari karya yang dihasilkan selama masa Orde Baru, dan menelusuri fakta sejarah dengan menghubungkannya dengan peristiwa internasional.

Dengan begitu, kontroversi mengenai surat sakti Supersemar dapat disingkapi atau bahkan ‘dirayakan’ dengan cara yang berbeda dan kita berada pada satu langkah lebih maju meninggalkan budaya Anti-Intelektualitas peninggalan Orde Baru. (A27)